档案呈现与现实转移:以《姑苏景志》内载地图为中心探析

鲁静如 王宜强/苏州大学

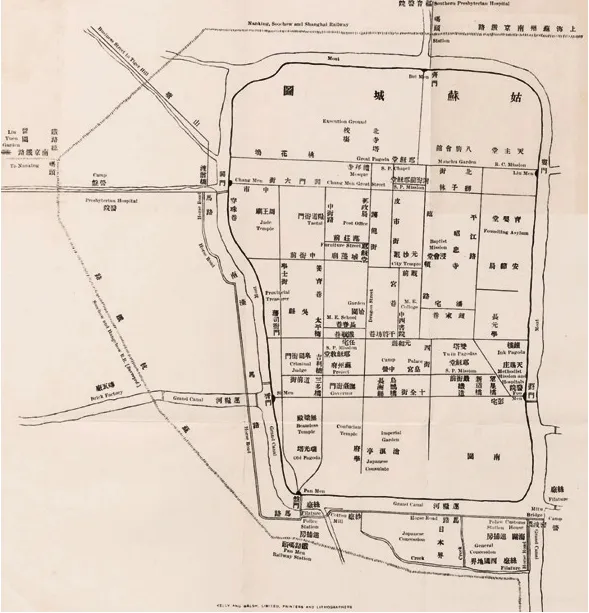

1911年,苏州养育巷基督教堂牧师杜步西(Hampden du Bose)出版了一册Beautiful Soo《姑苏景志》(第二版)[1](图1)。该作者杜步西,1845年出生,毕业于哥伦比亚神学院,1872年携新婚妻子来中国宣教,并定居在苏州养育巷。同多数外国宣教士一样,他努力使自己融入当地文化,学习中文和苏州方言,甚至可以用中文写书和讲道。基于向西方介绍中国的目的,杜步西于1899年出版了第一版Beautiful Soo《姑苏景志》,对苏州的自然、地理、人文等进行文字介绍,很像是一份带有文化背景介绍的导游图。后来他着手准备第二版,不但扩充了大量文字内容、对第一版中的简略手绘地图[2](图2)进行了更新,而且还加入重要景点的照片插图。不料,杜步西于1910年因病去世,所以该书1911年出版时封皮上标明作者是“已故牧师”。

经过100多年变迁,与今天的苏州相比,该书中地图上的很多地方已发生天翻地覆的变化。如,多处的基督教堂和教会医院已经消失;现在作为苏州东西向主干道的干将路,在当时还是东西两头都顶着城墙的死胡同;但最重要的区别之一,莫过于围绕苏州北、西、南三个方向的铁路:这幅地图中的铁路走向,不但与今天苏州市区周围铁路分布有天壤之别,也与1910年当时苏州市区的铁路实际走向有明显不同,本文试图略加分析。

图1

图2

一

地图左侧下方(即苏州城西和城南)画着一条在历史上迄今为止从未存在过的“苏杭铁路”(Soochow and Hangchou R.R),而正是杜步西对该铁路的注释(Surveyed,即勘探完成)道破天机:在该书的撰写时期,确实有计划要在苏州、杭州之间建设一条铁路,并延伸至宁波,即现在文献中所说“苏杭甬铁路”。但在1908年,该计划中的铁路被更改为由上海出发经嘉兴到杭州再至宁波并开工建设,成为后来的“沪杭甬铁路”。这些变故前后历时10年(1898—1908),正值世纪交替、新旧政权交替、地方与中央角力、国内资本家新兴、明治维新、反抗列强、义和团运动等,国内、国际形势十分复杂。在不少关于中国清末民初国内社会、政治环境以及国际关系的研究中,都将“苏(沪)杭甬铁路”作为重要的内容,并且多数研究者都把事件的最终结果当作中国“收回路(矿)权运动”与英方斗争的重要成果,而其他非政治性的因素较少被提及。

简言之,1898年英国获得修建包括上海—南京、苏州—杭州等共五条铁路的权利,资金贷自由英国怡和洋行与香港汇丰银行合资的中英银公司(British and Chinese Corporation, Limited,也简称中英公司,其当时主要业务是向中国铁路修建提供贷款)。其中上海—南京的铁路及时开始了勘探和建设,但苏州—杭州的一段则迟迟没有动静。适值浙江、江苏一带乡绅开始看到铁路的重要性以及经济价值,开始筹划参与到前景看好的铁路建设中,先后于1905年和次年成立浙江铁路公司和江苏铁路公司。他们率先看中、且有合理理由的自然是苏州、杭州、宁波之间的铁路。但这显然会影响英国的利益,因此英国开始跟当时的中央政府交涉。而此时的中国,地方势力渐长、清政府自顾不暇,再加上义和团和后来的革命军,乱象丛生,实际上中央政府是夹在外国利益集团、本国地方利益集团之间左右为难,一些该决策的事情宁肯拖延或者采取折中的办法。比如,浙江铁路公司希望废除中英合约之间的苏州—杭州铁路,给出的“合理”理由是中英合约签署后英国一直没有进行勘探,而英方给出的解释是当时的义和团运动使得合同执行受阻。即便这样的沟通有时也被人为干预,比如学者生番在其《1911:一个人的革命》一书中,就引用了这样的说法:“(盛宣怀)在其中有意隐瞒了1903年他与英方交涉修路延误时的一个重要的情节,即怡和洋行在遭到指责后当时就及时回函,表示苏杭甬路的修筑之所以耽误是因为义和团闹的,英方‘不任责’。”[3]后来各方协调,浙江铁路公司决定修建一条从上海到嘉兴的铁路,再与本来没有多少争议的嘉兴—杭州线联通,这样既满足了新成立的浙江铁路公司的修路愿望,也避免了算是与英国政府的明显违约。但英方又提出修路还是应该按照原来的合同精神,从中英银公司贷款;这个要求直接被自恃不差钱的浙路公司否定,又形成一波“拒(外)款”“自筹股金”风潮,甚至有学生和铁路工人代表在运动中绝食而死。中央政府为了安抚双方,提出由邮传部按照原拟定的利息向中英银公司借钱、还钱的方案,以保证英方利益,但同时又规定英方不应干预邮传部借来的钱的用途。

回看历史,不得不承认,无论当时斗争方法还是斗争成果,都有很多值得商榷的地方。比如出生于浙江、一直在清政府衙门任职、1905年任驻英国公使的汪大燮,后期被政府召回解决苏杭甬铁路问题,他认为“杭路事实系干涉国际”,敦促同胞尊重1898年9月清政府与英商怡和洋行签订的《苏杭甬铁路草约》的约束力,并批驳了浙江铁路所谓当时“草约”合同系时任“铁道部长”盛宣怀与英方银行“私法人交涉”的说法[4]。这样的观点在时任英国驻华大使Sir John Jordan与时任直隶总督袁世凯之间的信件中得到支持[5]。但汪大燮这种“卖国”行为显然不能得到国人的理解,中外多份资料中都提及当时的浙江乡绅甚至以暗杀和“挖祖坟”要挟他[6]。至于斗争结果,虽然苏浙两省的“保路”“拒款”运动似乎取得重大成功,但由此引燃的全国范围的保路、拒款的热情,在其他地方并没有带来任何好处:多数的地方铁路公司,要么由于民间资金贫乏,要么由于民众还看不到投资修建铁路的好处,根本筹集不到建铁路的所需款项,当地铁路建设自然被搁置。

二

至于苏州—杭州铁路最后改为上海—杭州铁路的其他原因,比如是否有自然或客观条件限制?目前较少有研究。虽然我们也暂未找到直接的证据,但一些线索仍提示这样的可能性。比如根据维基百科在“苏嘉铁路”词条中,说到1906年成立的江苏铁路公司“勘测苏嘉铁路沿线后认为不宜修建铁路,一在太湖水口太多,修路妨碍水运;二在与江南运河平行,商运难以发展;三在地势低洼,征用农田太多”。虽然维基百科没有提及当时苏州公司勘探的苏嘉铁路的具体起始地点,但“水多”这一整体客观条件及其带来的难度,在1934年淞沪战争后国民政府为了抗日而被迫修建的苏嘉铁路中得到证实。1935年2月,苏嘉铁路正式动工,“因桥梁跨度不足,地基不实,工程难以进行。且铁路建设均采用进口木料,都已按规格预定,但未考虑到土基上软下硬,建筑后发生下陷,部分桥梁需要拆除重修”。1936年7月正式通车的苏嘉铁路“全长74.44公里……路基全为填土路基……由于沿线水网密布,地势低洼,易遭洪灾,路基高1米至4.5米。所穿水道约占全线总长的0.9%,全线有桥梁涵洞共99座,全长1359米……最长的为67.4米”。现在回头看去,不知这样的难度,在30年前的1905年苏嘉铁路决定改道上海起始的决策中,到底占了多大的成分。

但是,1936年终得建成的苏嘉铁路,始于苏州火车站,沿护城河北侧向东、然后向南沿护城河外侧而行,过旧城东南隅后继续向南经吴江而奔嘉兴而去。这条线路显然不是按照杜步西在地图中提及的1910年已有的勘探线路建设的。那么杜步西标出的这条勘探路线到底源出何处?由于当时新成立的苏路公司协理张謇是我国铁路发展的重要人物,所以从他在江苏铁路建设中的行迹可能找到一定线索。根据专门研究张謇的“张謇网”综合资料,1906年5月,江苏省官绅通过商部呈请自办全省铁路,公举王清穆为总理,张謇为协理,王同愈为驻苏州经董,获清廷批准。是年8月,张謇率工程师和测绘人员到苏州勘测,《申报》1906年8月26日第11981号第3版《苏省铁路纪事》栏对此进行了报道:“苏州至嘉兴一段月前由协理张殿撰带同工程师及测绘生莅苏,偕驻苏办事经董王胜之太史冒暑前往。从阊门外上津桥起,迤逦至瓜泾桥。”而在同期的张謇日记曾记载:“(八月)十九日,晨与陈飞青、范冰臣二生勘路,由吴门桥至五龙桥、奠浪桥、瓜泾桥。自奠浪桥东觅乡民粪船乘而东,往返瓜泾十八里……二十日,复同陈范二生至上津桥,迤逦至枣市桥……枣市桥跨胥江之上,东南西北与胥江之东北西南成正交线……二十一日,王胜老与陈范二生复至枣市五龙间勘路……二十四日,定购地章程;二十五日,晨附火车回沪。”张謇此次勘探的苏嘉铁路苏州市区段假若算是正式结果的话,那么走向就是从“上津桥—枣市桥—五龙桥—瓜泾桥”(现苏州市区“上津桥—胥江新村—五龙桥—瓜泾桥”走向),前两点与杜步西画出的城西部分重合(图3);但张謇勘探线路自枣市桥向南偏东方向的五龙桥然后向南至吴江境内的瓜泾桥,而杜步西的图示路线则是从枣市桥绕过现盘门外然后向东偏南方向、沿着当时纱厂、警察局、租界的南侧行进,至运河西侧折向南行。

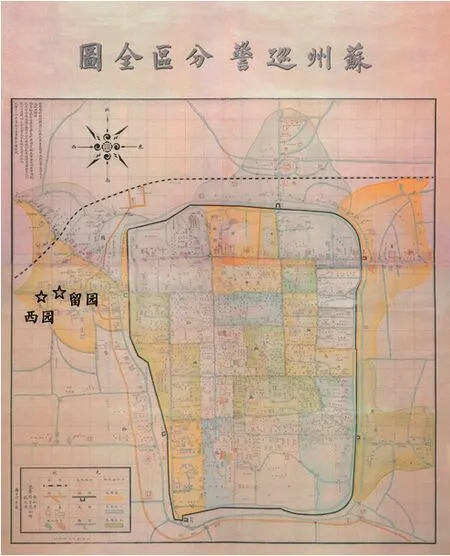

无论杜步西引用铁路线的来源或张謇勘探最终版本有何差异,它们共同的起点均在上津桥。该桥至今还在,位于留园东侧。杜步西还明确标示此处为“铁路总码头”,然后西行向南京而去。但我们找到的大约同时代的几份地图,都明确标明当时的上海、南京铁路都是从“城厢”西北角护城河外的火车站(与现苏州火车站同址)向西行一段后便拐向西南方向,然后自留园和西园的西边方向出苏州地界。特别是一张1908年(上海—南京铁路开始运行当年)的巡警用地图,最具权威(图4)。如此看来,当时很有可能计划将连接上海—南京铁路和苏州—杭州—宁波铁路的总站设在上津桥附近,同时可以借助其旁的古运河与新运河、护城河连在一起。除此之外,是否还有其他的原因选址在此?比如,考虑到“总码头”上津桥西侧半里之外的留园的主人正是自1896年起督办铁路总公司事务(相当于铁道部长)的盛宣怀,这是否巧合?

图3

图4

三

Hathi Trust(海蒂信托)建立的数字图书馆正在将多家合作图书馆的资料扫描并分享至互联网。笔者在其提供的The Far Eastern Review, Engineering, Finance,Commerce(远东综述,工程、财经、商业)第3-4卷中,找到几条关于苏杭甬铁路的系列报道,基本客观反映了当时关于这条铁路的大致进展情况。

在1907年1月版中有一条关于中英银公司的消息,全文如下:“中英银公司最近在伦敦召开年度会议,总经理Keswick先生出席。根据‘伦敦—中国快报’,会议主席说在过去的财政年度里,公司没有向中国政府发放任何的铁路贷款,从这一点讲,可谓令人失望。上海—南京铁路建设进展良好。已有约80英里投入运营,还有20英里将于本年度即1907年投入运营,其余部分进展良好;两位工程师预计全线将于1908年6月份贯通。如果没有外界的诸多干预,本公司负责的铁路建设本可大大加速,对中方有两方面好处:既可节约建设费用和贷款利息,也可保证解决交通问题。但在中国现在的状况下,这不可能;结果是浪费了大量时间。如果考虑了这一点,铁路方面的进展还算令人满意。在建的上海—南京线在各方面都可谓一流的主干线:标准的铁轨,配合最好的现代化机车,而耗资处于中等水平。很快就会需要完成整条线路的资金,中方也已同意相关条款。董事会目前着急的是苏州—杭州—宁波线的进展。这是另一条将服务于人口密集的长江流域繁荣省份的线路。它本将单独成案,并需要独立贷款,但它与上海—南京铁路关系密切并将在苏州交汇,因此二者最好纳入同一个管理体系……”

至1907年11月份,该报有消息说:“苏州—杭州—宁波铁路:北京已经通知英国大使,由于江苏、浙江以及其他铁路公司外务部提交的强烈抗议,在苏州—杭州—宁波铁路中将不使用外国贷款,之前的草约因此作废。”至1908年4月,该报关于铁路和铁路物资的版块有一条短消息则说:“上海终点站:根据上海—杭州—宁波铁路贷款协议,该线路的终点将是上海而非苏州。中英银公司将在(清)帝国担保下提供贷款,但铁路相关事务将完全由中方负责。”

四

由于特殊的历史发展,国内目前较少有系统的档案资料可供各种研究,关于很多重大事件的档案已经失存。而国外的各种档案虽然可能较为齐全,但笔者无法去一一翻阅。随着电子档案时代的来临,越来越多的历史资料将重新进入人们的视野,为我们开展相关研究提供极大便利。从蛛丝马迹中挖掘线索,即便不能完全还原真相,至少也可让我们管窥历史。本文分享一张早产的地图及其所记、但最终却未能出生的一段铁路,正是我们为此所做的一点努力。

注释与参考文献:

[1][2]du Bose Hampden:《Beautiful Soo》,上海-香港-横滨-新加坡:Kelly & Walsh出版社,1911年,封皮及插页。

[3]生番:《1911:一个人的革命》,杭州:浙江大学出版社,2011年。、

[4]易惠利:《论浙江士绅与浙路废约》见朱荫贵主编《近代中国:经济与社会研究》,上海:复旦大学出版社,2006年。

[5]Chan Lau Kit-Ching: 《Anglo-Chinese Diplomacy,in the careers of Sir John Jordan and Yuan Shih-kai》. 香港:香港大学出版社,1978年。

[6]Zhou Yongming: 《Online politics:Telegraphy, the internet and political participation in China》,美国斯坦福:斯坦福大学出版社,2006年。