2018年肉牛牦牛产业发展趋势与政策建议

文│国家肉牛牦牛产业技术体系

一、2017年肉牛牦牛产业特点及存在问题

1.基本特点。2017年我国肉牛产业进入了转型攻坚期,牛肉产量总体稳定。显著矛盾是巨大的市场需求不但没有带来规模和产量的明显增长,发展速度反而趋缓。犊牛和育肥牛价格倒挂,肉牛养殖成本呈现不断增加的趋势,多数养殖户处于压缩或停止进一步扩大养殖规模的状态。尽管母牛存栏量下降的趋势得到一定程度的遏制,“粮改饲”和“贫困县”等区域肉牛养殖量小幅增加,但整体上肉牛出栏量和牛肉产量均没有出现明显地上涨趋势。小规模养殖户继续退出,规模化养殖趋势愈加明显,但是散户退出导致的肉牛出栏量降幅远高于规模化养殖带来的增幅。牛肉出口量减少,而进口数量继续呈现增加的趋势。粮改饲和草业发展降低粗饲料成本的效果体现在政府补贴上,母牛养殖和肉牛育肥(户)的单位养殖收益均略高于上年同期。金融资本广泛关注国内肉牛产业,但是中小型肉牛企业受惠度不高。牦牛放牧和未经育肥屠宰仍是牦牛肉的主要生产模式。肉牛养殖业面临的环保压力、活牛和牛肉进口的愈加自由化将对我国未来肉牛业发展模式产生重要影响。

2.产区变化。肉牛养殖和屠宰加工区域变化趋势越发明显。在母牛养殖方面,在国家和地方政府大力扶持下,部分具有放牧条件和养牛传统的省份的母牛存栏下滑状况得到一定程度的抑制,但是,由于养殖效益偏低等因素的影响,母牛养殖存栏下滑态势没有得到整体转变。中原肉牛产区母牛存栏继续减少,但规模育肥场户则有所增加;吉林省之外的东北产区稳中略降,西部和南部产区稳中有升,母牛带犊养殖在西部和南部产区呈现出更加明显的趋势。在育肥牛出栏方面,河南省之外的中原产区明显下降,东北产区基本稳定,西部和南部产区增势明显。在屠宰加工环节,中原和东北两区的产能过剩局面没有明显改善,很多屠宰加工企业处于艰难的转型过程中,西部和南部产区屠宰加工的后发优势逐渐显现,产生了很多与母牛、育肥牛生产能力和牛肉销售能力相匹配的差异化、功能化屠宰加工企业。

3.效益与安全。与2016年相比,2017年肉牛牦牛产业链条上部分生产主体经济效益有所改善,但整体效益增加趋势不明显。受牛源紧缺等因素影响,多数屠宰加工企业依然处于开工不足的状态,收益状况没有得到大幅度改善。肉牛育肥企业为了缓解牛源不足和提高竞争力,多数延长了育肥时间,提高了出栏重、胴体重和净肉率。在玉米等饲料价格下降的条件下,部分农户(场)育肥牛养殖收益有所增加。育肥牛以“牧繁农育”“自繁自育”“山繁川育”等生产模式为主,由于人工和饲料成本上升以及养殖环保压力的挤压,育肥综合效益并没有明显增长。架子牛养殖收益整体上有所改变,主要得益于西部和南部母牛存栏增加、犊牛供给能力增强和饲料价格下降等变化,使得架子牛养殖成本降低。母牛养殖成本下降进而促使养殖收益有所增加,西部放牧、南部常绿和放牧地饲料成本下降以及国家肉牛养殖扶贫政策支持是其主要原因。南方地区活牛和牛肉价格上升较为明显。活牛和冻牛肉的走私加剧,注水牛肉未能有效管理、老母猪肉和鸭肉伪造成牛肉销售等问题是直接影响2017年肉牛产业经济效益和质量安全的重大隐患。

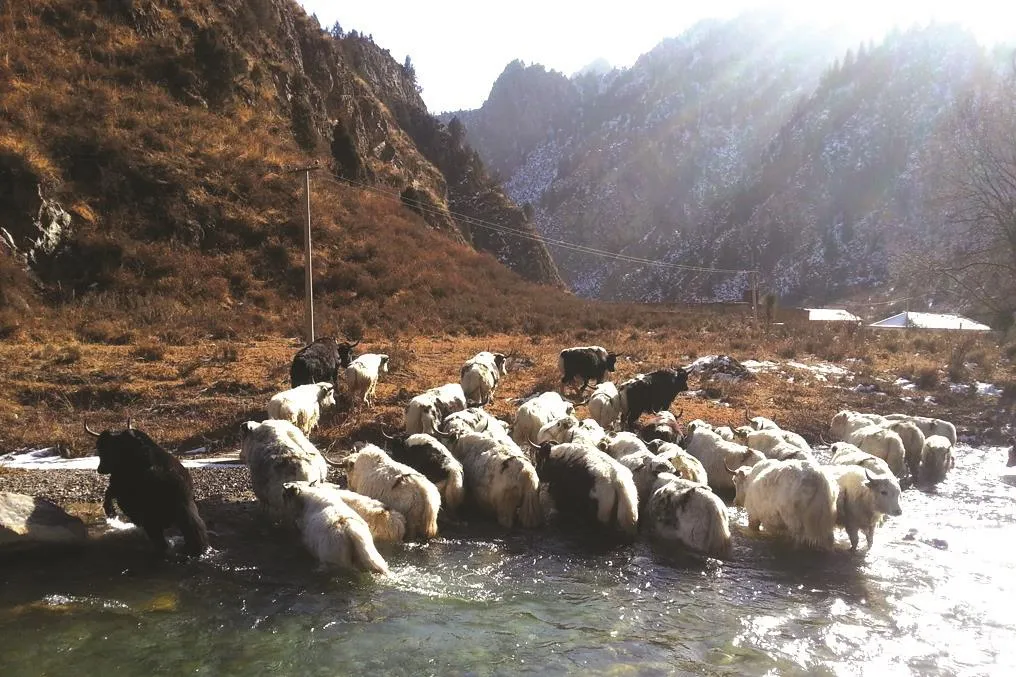

4.产业技术。青贮粗饲料多元化、肉牛运输应激防治、牛肉精细分割加工与嫩化、牛副产物加工增值、粪尿堆肥还田及有机肥化和机械化信息化技术的推广应用,以及玉米价格的回落,都显著地降低了肉牛养殖成本,提升了产品质量和价值,促进了产业链延伸。牦牛产业继续探索放牧补饲和错季育肥出栏技术,不仅加快了牦牛出栏和商品化率,而且也有力地推进了牦牛产业规模化和市场化进程。但先进的肉牛养殖技术并没有被小规模养殖户广泛采用,抑制了肉牛产业的发展。

5.产业政策。肉牛市场的不断发育和扶贫政策的实施进一步推动了肉牛养殖相关政策的顺利实施。第一,部分地方政府充分利用当地资源优势,尝试成立了经济担保公司,给予养牛户必要的融资贷款支持;第二,对牛场建设给予优惠政策,为家庭开放式饲养向集约化规模化养殖提供必要的土地政策支持;第三,在税收上给肉牛养殖与屠宰加工龙头企业减免式优惠,吸引肉牛产业投资;第四,对母牛增栏进一步给予政策支持,以稳定和增加架子牛来源,解决牛源紧张问题;第五,继续通过政府补贴推动肉牛养殖规模化发展。例如,对肉牛养殖规模在100~299头的养殖场户补贴30万元,在300头以上者补贴50万元;“粮改饲”全株青贮玉米补贴政策在100个试点县(市)实施,收效明显。

二、2018肉牛牦牛产业发展趋势

1.存栏量、产量与产业模式。母牛养殖仍以分散的小农户养殖为主,有条件的地方将不断出现适度规模化的母牛养殖主体。小规模育肥牛养殖户继续退出,适度规模的肉牛养殖户数量将不断增加,但肉牛存栏量和牛肉产量基本保持稳定。屠宰加工企业将加速向生产和消费市场两端延伸产业链,部分企业将继续进口牛肉以弥补牛源紧缺带来的损失。生产优质国产牛肉的企业与市场流通领域间的合作将不断加强,自主牛肉品牌培育与技术推广成效初显,如何降低养殖成本和牛肉差异化市场定位是养殖企业和加工企业经营的主要指导思想。普通牛肉和中高档牛肉的产业链供给模式的分化将成为焦点问题之一。

2.品种格局变化。2018年肉牛品种格局将有所变化。国家将继续通过各种政策推动肉牛良种覆盖率,同时地方政府也将采取措施推动新育成的肉牛品种更广泛应用。地方政府和企业将加大精液和胚胎进口的投入以支持地方牛种的改良和选育。进口母牛(特别是安格斯母牛)的本土化融合仍是地方政府、科技界和相关企业面临的重要问题。通过品种选育提高品质性能,提升旨在大范围提高养殖效益的牛种纯度和有序轮回杂交,将在部分地区得以实施并可能产生示范带动效应。积极使用本地黄牛品种,突出产品特色和建设牛肉品牌将成为各主产区的一大亮点。

3.养殖成本与效益。肉牛养殖成本和经济效益将分别呈现小幅下降和上升趋势。通过青贮粗饲料多元化技术研发、推广全株玉米青贮与全混合日粮、建立秸秆等粗饲料收储体系以及种养结合模式的推进,特别是随着玉米价格的下降,必然导致肉牛养殖成本降低,利润增加。同时,在肉牛养殖适度规模化和肉牛牦牛产业技术体系工作的大力推动下,我国肉牛养殖先进技术普及率、肉牛养殖场户的经营管理能力将会得到进一步提高,牛肉产品质量和肉牛单位养殖效益将有一定程度地提升。

4.疫病与防控。牛呼吸系统疾病、犊牛腹泻依然是危害肉牛牦牛养殖的主要疾病,也是疫病防控的重点。牛病防、诊、治技术及产品市场化进程缓慢,缺医少药现象依然存在。部分疾病的防治药物和治疗方式将有进一步的发展,但需要注意解决好肉牛牦牛免疫失败和运输应激导致的牛口蹄疫传播问题。粪污排放对牛群生长环境产生不利影响,发病率增高,规模化牛场常见病防治规范有待进一步加强。

5.屠宰与加工。在牧繁农养、自繁自养、山繁川养等肉牛养殖新模式引领下,差异化、优质化牛肉供给模式将是发展的必然趋势;国内大型屠宰加工企业需改变观念,依据消费者差异化需求,践行中央厨房理念,提倡实行牛肉精准加工和加大副产品盈利模式;注重牛肉质量安全问题,实现致病菌和药物残留快速检测,并开发制定实施有效的削减措施。有竞争力的企业应该加快技术与管理模式更新,进一步理清优质牛肉的供给链条和供给机制。

6.产业政策。产业扶持政策是我国肉牛牦牛产业转型攻坚阶段的重要推动力。2018年地方政府要继续实施“肉牛良种补贴”“基础母牛扩群补贴”“畜牧发展扶持资金”“粮改饲”等各类项目性补贴政策,并专门设计实施适宜农牧结合模式的配套政策,整合碎片化产业政策和“项目性和运动性”补贴。部分省区从精准扶贫使农牧民脱贫致富等国家战略大局和我国肉牛产业发展出发,可能跨越“基础母牛扩群补贴”头数等门槛,通过建设母牛耳标登记系统,实现普惠性 “基础母牛扩群补贴”全覆盖。

三、2018年肉牛牦牛产业发展建议

1.需要国家研究制定长期稳定协调的肉牛牦牛产业政策。肉牛牦牛产业与其他农牧业在本质上存在很大差异,因其产业链条长、生产周期长、资金投入大等特点,客观上形成其稳定良好的产业环境需要长时间的培育且难度很大。而“项目性、运动性”和部门之间不协调的政策虽然在“点”上对肉牛产业有所推动,但带来的不确定性和不稳定性所产生的负面影响则更为深远。因此,需要国家各职能部门协调一致,尽快研究制定出质量效益与生态环保优先、利于稳定增长的产业政策。

2.加大科技研发支持力度,设立并实施肉牛牦牛产业关键技术国家重点研发专项计划。立足于当前我国肉牛产业发展的关键技术需求,建议尽快启动肉牛育种与青粗饲料资源高效利用两个国家重点研发计划。完善育种机制,开展联合育种研发攻关,建议组建国家牛遗传评估中心,理清当前牛种遗传现状、提高牛遗传评估的准确性和及时性,指导育种企业合理开展选种选配。优化粗饲料资源供给结构,推进草畜一体化建设。建议将当前粮改饲等种植业结构调整与肉牛产业发展规划有机结合。把“粮食+秸秆+牛”的生产结构转变为“饲草(含饲用作物及牧草)+牛”的结构,扭转牛肉产业粗饲料资源的秸秆供给过多而优质蛋白饲料匮乏的结构错位。

3.加大肉牛养殖先进技术的研发、推广与政策扶持。我国肉牛养殖源于千家万户的役用牛养殖,很多小规模农户以及在此基础上发展起来的专业养殖户养殖技术落后,特别是大量的母牛养殖户更是缺少先进的养殖技术和管理经验,导致母牛养殖和肉牛育肥经济效益低,严重制约了产业的健康发展。建议国家和地方政府设定专门的资金和政策,开展肉牛养殖技术调查、效果评价和推广,肉牛养殖先进技术的推广和应用不仅有利于降低成本、提高经济效益,而且有利于肉牛养殖向专业化和适度规模化转变。

4.加大对适度规模养殖专业户的支持。根据肉牛养殖特点和我国国情,“大比例的适度规模养殖户+少量的集约化经营企业”是我国肉牛的主要供给主体。建议各级政府在制定牛肉产业发展计划和扶持政策时不能过度热衷于建设大规模养殖场和偏重支持大规模集约化企业,需要专门研究适度规模养殖户面临的主要问题,在补贴政策、技术培训、信息提供、融资渠道等方面给予特别的支持。这样才能有利于肉牛养殖主体的稳定和产业的健康。

5.抓住机遇、科学发展母牛养殖。母牛是肉牛产业的基础,如何促使分散的小规模母牛养殖主体增加投资、扩大母牛存栏,将是产业发展的重要支撑。在国家和地方政府相关政策推动下,我国母牛养殖状况有所改善,特别是部分地区的扶贫攻坚计划为母牛养殖提供了政策、资金和发展基础。建议国家和相关部门紧紧抓住发展机遇,加强母牛养殖培训和信息注册。建议借鉴国际上的科学方法,强化母牛注册制度,对母牛存栏、分布、养殖成本收益、市场价格等建立完善的信息库,全面提升母牛市场信息服务层级。(产业经济研究室主任张越杰,首席科学家曹兵海)