社会冲突生成过程的角色分析与行动逻辑

——以两起 “暴力执法”事件为分析样本

宋维志

2017年9月1日,网上一则 《上海警察摔抱娃妇女》①《网曝上海警察摔抱娃妇女 松江警方:涉事民警已被停职》,央广网,2017年9月1日,http://www.cnr.cn/shanghai/tt/20170901/t20170901_523929970.shtml? _=1504248177&from=singlemessage,最后访问日期 2018年 4月 12日。的新闻引起社会广泛关注,在 “警察”、“抱娃妇女”的标签化对比中,舆论迅速发酵,“暴力执法”成为网络舆论关键词。而在一年前,重庆也发生了一起类似的执法事件,同样被社会舆论指责为 “暴力执法”。两起分别发生在两地的执法事件存在着诸多相同点:因违法停车而起,事态发展逐步走向激烈,执法者采取强制措施,执法现场有一个年幼的儿童。

纠正违法停车的执法行为,本是整治市容、规范秩序、方便群众的好事,但为何最后都发展为被舆论强烈谴责的 “暴力执法”?基层社会治理中,为何小小的争执会在短短数分钟甚至数十秒内迅速演变成牵动全社会神经的巨大矛盾冲突?基层执法行为缘何非但没有起到规范、整合社会之效,反倒成了撕裂社会的切口?

想要解决这些问题,让我们先回到现场,在现场观察事件的发展过程。

一、重回现场:时隔一年的两起执法事件

事件一①《重庆夫妇 “干扰执法被带走”幼儿遗留街头,警方承认执法简单》,澎湃新闻,2016年8月17日,http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1515251,最后访问日期2018年4月12日。视频约3分12秒。:2016年8月14日18时10分左右,重庆市沙坪坝区联芳派出所前。

一名男子与一名身着黑色制服的协管人员在路边争论,一名怀抱儿童的女子与手持执法记录仪的民警在交谈。四人间的谈话逐渐激烈,围观群众开始聚集。约1分钟后,派出所内陆续走出三名民警,使用强制措施依次将男女二人控制并押进派出所。女子怀中的儿童站在路边大哭,周围群众聚集在派出所门前,协管人员试图疏散人群并禁止群众拍照录像。

8月17日,重庆市公安局通过微博 “平安重庆”发布事件 “警情通报”:8月14日18时10分许,沙坪坝区公安分局联芳派出所民警在联芳花园支路对占用消防车道的违停车辆进行调查取证,38岁的张某与妻子谭某因对自己曾在此违停被处罚不满指责民警,尾随纠缠干扰民警执法。民警口头传唤张某到派出所接受调查,张拒不配合,遂对其进行强制传唤。强制传唤中,谭某有击打民警行为,民警遂将张、谭夫妇控制并带回派出所调查。期间,民警未及时安抚随行儿童,反映出执法方式简单。理性、文明、平和执法有待进一步加强。

事件二②《上海一警察执法时致一女子怀中孩子摔落涉事民警已停职》,新京报网,2017年9月1日,http://www.bjnews.com.cn/news/2017/09/01/456533.html, 最后访问日期2018年4月12日。 视频约1分16秒。:2017年9月1日10时30分左右,上海市九杜路涞坊路附近。

一名怀抱儿童的女子与民警争吵并有推搡动作,民警将女子绊摔倒地,儿童摔落在地并大声哭闹。周围群众抱起儿童,并将两名民警与被手铐拷住的女子围住,民警与女子继续发生争论。

9月2日22时,上海市公安局通过微博 “警民直通车-上海”发布通报:经查9月1日上午10时30分许,松江公安分局交警支队民警朱某带领一名辅警在松江涞坊路、九杜路路口东200米处,对一辆停留在人行道上的小轿车开展违法停车整治。朱某按规定拍照取证、开具罚单时,车主张某怀抱一儿童过来阻止,在朱某继续开出罚单后,张某开始纠缠民警,并将张贴在车上的罚单撕下捏在手中,朱某告知张某如不服处罚可提请行政复议,后带领辅警驾车欲驶离现场。张某追至警车旁,采取扒车门、拉扯后视镜、用身体顶住副驾驶车门等形式阻止警车驶离,朱某即下车警告张某不得阻碍人民警察执行职务,张某不听劝告开始威胁并推搡执法民警。民警朱某警告未果,在张某第三次推搡民警时,未顾及张某手中怀抱儿童的安全,采用粗暴的方式将其控制,致使张某怀中的儿童跌落在地。朱某和辅警合力将张某控制后,朱某才抱起跌落的儿童。

二、角色分析:“舞台”中的各个角色

两起事件中,在场人物可大致分为四类:当事人、执法者、围观群众和儿童。通过对四类人物进行角色分析,可以在微观层面细致观察事件的发展逻辑及各角色在事件中的作用。

(一)当事人:从 “抗法者”到 “被同情者”

通过警方的通报可以得知,两起事件的当事人均有违法停车行为——事件的起因是当事人的违法行为。在执法者依法作出处罚后,当事人均选择了 “抗法”:事件一中,当事人 “尾随纠缠干扰”;事件二中,当事人 “无理纠缠、推搡阻挠”。在法治时代背景下,应当说,当事人的行为选择是不理智的——不管执法者作出的处罚是否正确,承认行政行为的公定力应是首选行为;当事人对处罚决定存有异议,可以通过行政复议等方式救济权利。可以判断的是,两起事件之初,当事人都处于法理、情理的下风,其行为既不合法也不符合一般理性。

而在民警突然出手制服当事人后,双方形象发生了剧变。事件一中,民警分别制服男女当事人后,围观群众明显对民警的行为表示不满;三名民警合力将女当事人压制在地时,视觉上的对比冲击使得被制服当事人的形象从 “语言暴力抗法者”转而变成了 “受到欺凌的弱者”。值得注意的是,当事人似乎也意识到这种角色转变:事件一中,女当事人被制服后坚持躺地不起;事件二中,女当事人在群众围观、自己受伤的情况下立即大声 “喊冤”。无论是有意还是无意,两位女性当事人以女性的身份、被制服者的姿态,很快获得了围观群众的同情——似乎她们自始至终都是受到极大不公正待遇、遭受公权力暴力侵害的受害者,围观群众的态度亦明显转向同情被制服的当事人。

(二)执法者:逐渐丢失舆论场

应当承认的是,在两起事件的前半段,执法者在行为、态度上都保持了较大克制。事件一中,民警在与当事人的交谈中使用到 “提议”、“邀请”等商谈性语词,且语气较为平和;事件二中,民警向当事人强调 “请你配合”,受到多次推搡亦选择忍受。执法者在这一阶段保持了 “文明执法”,反倒是当事人的姿态与其形成鲜明对比:事件一中,男当事人持续大声争吵,女当事人抛出 “你们警察打人”的威胁性论断;事件二中,当事人更是直接做出具有侵犯性的推搡动作。虽然围观群众并未直接表态,但通过观看视频可以推断,此时执法者于法、于情都是更能获得支持的一方。

执法者处理事件态度的转变是事件的转折点。事件一中,派出所内 “增援”的民警带着厉声呵斥出场,权力的外观由 “商谈”姿态瞬间转变为不容置喙的威权形象,人物关系变得紧张起来;而民警突然对男当事人采取的强制措施,直接将语言冲突升级为肢体冲突,矛盾急速激化——这一过程只用了短短6秒。而事件二中,仅在1秒的时间里,民警就将怀抱儿童的当事人绊摔在地。民警短时间内突然采取强力行动,不仅出乎当事人意料,更超出围观群众预期。事件一中,民警突然出手制服男当事人,就已有群众表示不满;而民警扣押男当事人后突然返回以 “你刚才是打我的”为由对女当事人采取强制措施的行动,在围观群众看来更像是民警滥用权力以泄私愤的举动。毫无征兆、指向不明的肢体暴力,使得现场舆论场迅速转向。

值得关注的是,在两起事件的现场都出现了民警 (执法者)强硬要求围观群众不得拍照的情况。事件一中,协管人员推搡拍照群众,质问 “关你啥子事”;事件二中,民警警告拍摄群众 “谁再拍我带他去派出所”①民警该话语来源于 《真相流出:上海一警察当街摔孩子骑老太始末》,北京时间,2017年9月1日,https://item.btime.com/33kqdk8gt5k8a58ufpu3gj44mrv,最后访问日期2018年4月12日。。在群众已经大量聚集围观的情境下,执法者强硬要求群众不得拍照,不但引起了执法者与围观群众间的矛盾,还表明了执法者似乎存在某种 “顾忌”。代表着权力的执法者的 “顾忌”无形中强化了围观群众对其所采取强制措施行动合理性的质疑、对其 “暴力执法”的标签化断定及对被执法者的舆论同情。

(三)围观群众:事发现场的舆论场及其转向

正如前文所述,受到行政处罚后,“理性”情况应是当事人首先承认处罚行为的公定力。但奇怪的是,在受到行政处罚后,当事人都选择了以不符合一般法理的语言暴力、肢体暴力进行抗法。抗法行为与接受经济处罚相比较,显然是抗法行为的风险更大;但当事人却都选择了风险更大的行动。倘若排除当事人 “法治意识不强”这一推测,较大的可能是,事件发生在公共场合,有围观群众、甚至有正在拍摄视频的群众,当事人试图在公共场合中寻找某种背景支持。这一点可以在事件一中找到例证:民警提出要求当事人到派出所时,男当事人立即转向围观群众大声 “伸张正义”,试图通过向围观群众揭露执法者 “选择性执法”以获取群众支持。当事人试图通过放大冲突、把事情 “闹大”以对执法者形成巨大环境压力,可能是其选择暴力抗法行为的较合理解释。两起事件中的执法者不断强调执法记录仪正在 “全程录音录像”亦是为试图制止当事人 “闹大”行为而采取的自我保护措施。

群众的 “围”观将事件现场围成了一个舞台,众人的目光如聚光灯一样聚焦在当事双方身上。在微妙的人物关系、紧张的环境气氛中,任何人的任何一个微小动作都可能被放大。在这样的舞台背景下,妇孺形象天然地更易获取同情,代表权力的执法者更易受到质疑。当然,这并不是说这两起事件中的当事人有意以妇女、儿童的身份为挡箭牌进行抗法;只是在这样的背景下,执法者的行动更容易被关注和放大。

事实亦证实,两起事件中执法者失去耐心后采取强制措施的行为,恰由于被执法者是 “带着孩子的女性”这一身份而被迅速放大。事件一中,三名民警合力制服女当事人,却没有顾及一旁号啕大哭的儿童;事件二中,受到连续推搡的民警直接把怀里抱着儿童的女当事人绊摔在地,导致儿童从半空跌落。执法者采取强制措施之后,围观群众的关注点已不仅仅是民警的暴力行动,更能引起他们注意的是在一旁哭泣的儿童;执法者的暴力姿态与儿童的号啕大哭形成剧烈反差,由围观群众形成的舆论场旋即越来越远离执法者。执法者在两起事件中对儿童的忽视被放大,现场舆论的愤怒被执法者的这一过失引燃。

更让群众不满的是,在民警不断向当事人强调 “全程录音录像”的时候,执法人员却强硬地警告围观群众不许拍照录像。这种不对等的强硬姿态轻易地便引发了执法人员与群众间的矛盾——而这一矛盾在两起事件中本是不应存在的。在群众因拍照录像而受到推搡、威胁后,舆论场已不仅是在同情弱者、指责民警 “暴力执法”,此时舆论的转向更包含了维护自身权利的成分。

(四)儿童:放大镜、过滤器与同情心

儿童的在场是这两起事件迅速发酵的重要因素,亦是使得这两起事件不同于近年来的其他执法案件的重要构成部分。儿童的哭闹声与执法者的呵斥声渲染出现场的紧张气氛。事件一中,儿童手指三名民警将其母亲制服在地的场景将现场紧张气氛推向顶峰:“紧张”并非双方暴力行为达到何种剧烈程度所能体现;而是在儿童稚嫩的小手上,现场围观群众感受到了令人窒息的紧张与压抑。儿童尚未涉世,他无法理解 “违法停车”、“强制措施”等一系列概念,无法分辨在整个事件中谁对谁错、谁合法谁抗法,但他能够记住的是自己的父母被三五个穿着制服的人抓走。这足以引起周围群众对该儿童的深切同情。事件二中,民警猝不及防的一个绊摔,儿童从半空中摔落。让无辜的儿童遭受身体乃至心灵上的伤害,这是人性、舆论所不能接受的。

事件一中,将孩子抱起安慰的是周围群众,而不是现场及从派出所出来的民警;事件二中,第一时间将摔落在地的孩子扶起安抚的是快步赶来的路人,而不是距离最近的、从副驾驶座上走下来的辅警。执法者只注意到 “违法停车的当事人”、 “需立即采取强制措施的当事人”、 “胡搅蛮缠的当事人”,却忽视了现场与 “违法”、“抗法”毫无关系的无辜儿童。执法者在执法过程中的过失被哭闹的儿童无限放大,舆论指责民警 “暴力执法”,指的并不仅是执法者采取了暴力的强制措施,更是指代表权力的执法者在执法过程中对儿童的漠视及由此产生的对儿童的无形暴力。事件二中,周围群众指责民警:“该扣就扣、该枪毙就枪毙,都可以,但对小孩不要这样”。儿童的哭闹过滤了事件中的是非对错,周围群众关心的不再是当事人违法停车、当事人 “尾随纠缠干扰”、当事人推搡民警,而是在双方言语、肢体的暴力冲突中,儿童的身体、心灵受到伤害;围观群众的同情心泛起、执法者的过失被放大,随之而来的是执法者迅速失去的现场舆论支持。

三、为什么从文明走向暴力:从博弈的悖论出发

(一)行为博弈的悖论

跳出这两个具体的个案,值得思考的问题是:在日常社会规范过程中,执法者的执法方式与被执法者应对行为之间应当如何互动?即社会规范的当事双方应当怎样选择自身行为才能达到利益最大化、促进社会和谐稳定?在此,不妨引入一个简单的博弈模型来观测社会规范双方的行为取向。

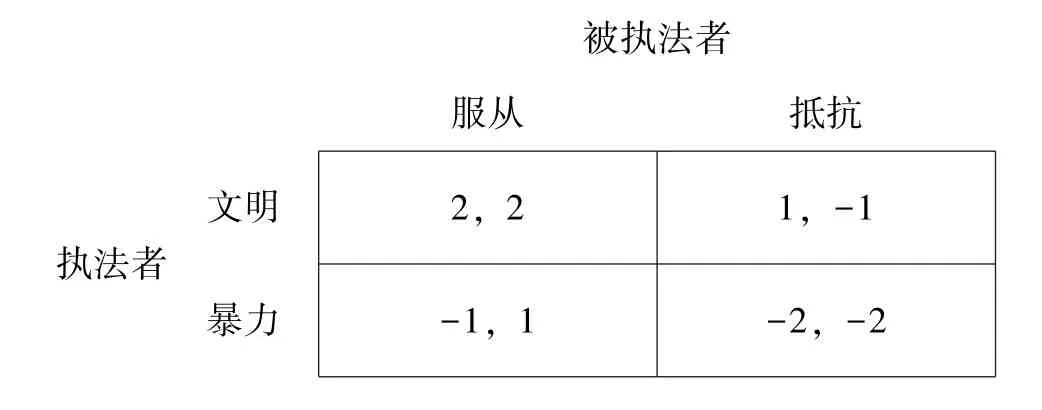

表1 社会规范博弈模型

我们设想出现了一起依法应当执法 (如行政处罚)的事件,执法者与被执法者同时在执法现场,周围还有群众。同时将执法者的行为归纳为文明执法和暴力执法两种类型、将被执法者的应对行为归纳为服从执法和抵抗执法两种类型 (如表1所示)。表格中左边的数字代表执法者的行为效果,右边的数字代表被执法者的行为效果,二者的加和代表执法所产生的社会效果。

我们假设当事双方都是理性人,即在选择行为时会选取行为效果值最大的行动。

左上:在执法者文明执法、被执法者服从执法的情况下,执法者因其文明获得良好评价 (2),被执法者因其配合获得良好评价 (2),社会稳定,法律运行效果最优 (4);

右上:在执法者文明执法、被执法者抵抗执法的情况下,执法者行为文明但执法效果不好 (1),被执法者因不配合获得较低评价 (-1),社会效果一般 (0);

左下:在执法者暴力执法、被执法者服从执法的情况下,执法者因其暴力行为获得负面评价 (-1),被执法者虽服从法律但受到暴力对待 (1),社会效果一般 (0);

右下:在执法者暴力执法、被执法者抵抗执法的情况下,双方爆发矛盾,执法者因暴力执法、被执法者因抗法均受到较大负面评价 (-2),社会效果最差 (-4)。

显然,这个博弈模型不是 “囚徒困境”模型,不存在个人理性战胜集体理性的悖论。相反,在这个博弈模式中,无论是从个人理性角度 (单方获益最大)还是从集体理性角度 (双方获益之和最大),我们都会明显发现,选择文明 (服从)的方式是效果最好的——无论对方做出何种选择,自己选择文明 (服从)的方式总是可以使自己获得最优行为效果。按照这个模型,无论现实中社会规范双方的行为模式互动处在哪个位置,其最终动向都是向表格左上角方向流动、并保持稳定在左上角的位置,即社会规范的双方都会从规范自身行为中获益,社会中的人会逐渐走向文明,整个社会将因此走向稳定团结。

但回到上述两起事件,我们却发现,事情是朝向博弈模型的右下角,即个人行为效益最差、社会效果最差的方向发展,这实在是令人费解。两起事件中,双方的行为互动最初处在博弈模型的右上角位置,即执法者文明执法、被执法者抵抗执法的情况。对于执法者而言,努力维持在这个状况将是最理性的选择 (二者行为相对效果值为+2,情况对执法者有利);对于被执法者来说,选择改变行为态度,由抵抗执法转变为服从执法将是最好的选择 (社会效果值由0增长为4);即使是执法者出现态度转变,开始出现暴力执法的情形,被执法者转变态度选择服从执法 (即由右上角向左下角转变),也是其更为理性的选择 (二者的相对效果值为-2,情况对被执法者有利)。无论如何,情况由右上角向右下角转变,这是对双方都更加不利的选择。

为什么事情会向情况最坏的方向发展?

(二)执法者行为选择的可能性考察

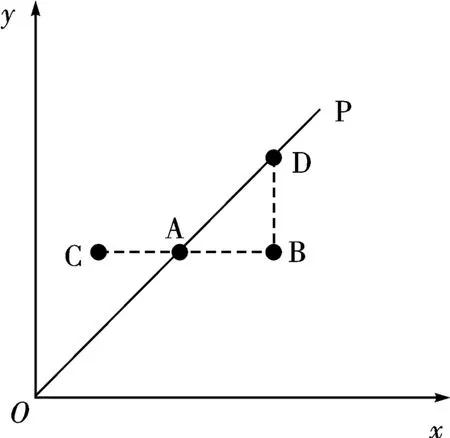

在此不妨再引入一个模型来观测双方行为的互动过程。在图1中,Ox代表被执法者的服从程度、Oy代表执法者的文明程度。假设:当社会规范双方的文明 (服从)程度相当的时候,社会规范双方都感受到公平和尊重,执法的社会稳定效果是最好的 (用OP表示)。假设现阶段社会稳定状态处于A,那么当被执法者的服从、配合程度提升,即A向右平移至B时,若想获得我们假设的最优社会稳定效果,那么B将向上平移至D,即提高执法者的执法文明程度,以匹配被执法者素质的提升。当这个过程结束时,执法的社会稳定效果最终由A发展到了D,社会总体稳定水平、社会规范的实施效果是在提升的。

图1 社会规范双方行为互动模型

但前述的两起事件显示,现场的情形是:在执法者相对文明执法的情况下,被执法者抵抗执法,亦即社会规范的效果在一开始就出现在了C(由A向左平移所致)。这时执法者可选择的行为有:保持现执法文明程度,提升文明执法程度,降低文明执法程度。

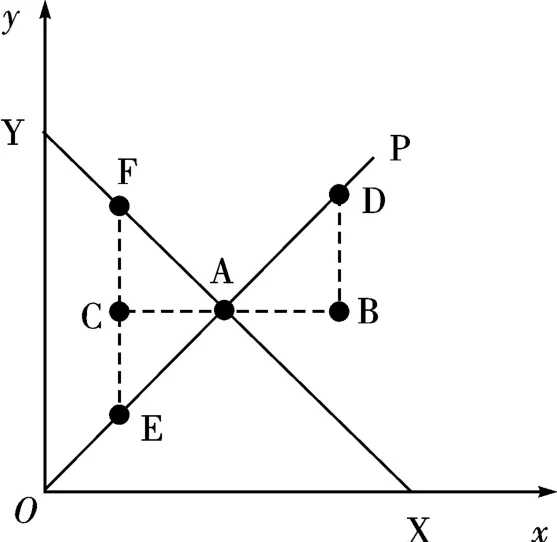

图2 引入帕累托效率的社会规范双方行为互动模型

我们再将帕累托效率 (Pareto efficiency)引入图1得到图2,由X-Y线表示社会规范的帕累托最优状况。当当事双方处于C时,若想实现帕累托改进以达到帕累托最优,那么C应向A-F段移动。但现场的状况显示,被执法者没有增进服从执法的意图,即C无法向A方向移动;那么唯一可行的办法就是C垂直向F移动,即要求执法者在面对被执法者抵抗执法甚至暴力抗法的情况下,进一步提升自身的文明执法程度。“以自身的更加文明回应不文明”,这听起来像是某种道德训练,但这也正是当下社会环境下政府部门对执法人员的要求。①在中国基层执法中受争议颇大的城管,近年来屡屡因各种 “文明执法”登上新闻头条。被要求在执法过程中保持极大的克制,成为以城管为典型代表的基层执法者的 “基本素质”。 例如, 《上海城管 “围观执法” 》,http://sh.people.com.cn/n/2014/0707/c141326-21593638.html,最后访问日期2018年4月12日;《四川绵竹城管队员因在执法过程中 “打不还手,骂不还口”获 “委屈奖” 》, http://fj.people.com.cn/n2/2016/1011/c181466-29121171.html, 最后访问日期 2018 年 4 月 12 月。

但需要注意的是,执法人员在执法过程中同时具有两个身份:一是以制服 (uniform)为代表的执法者身份,二是作为一个社会人的普通人身份。作为执法者,其被要求保持克制,以更文明的方式对待不文明的抗法行为,或至少保持当前文明执法状态;但必须承认的是,作为一个鲜活的人,在受到被执法者的言语冲撞、身体攻击时,其也会产生、积累负面情绪。可以预见的是,倘若执法者受到持续的暴力 (包括语言、肢体等)干扰,其自身负面情绪的发泄、对暴力源的报复可能会借助其另一个身份——执法者的权威发出。事件一中民警对女当事人实施的强制行为似乎就有这种可能。

为了保护执法者自身的人身安全,亦为了防止以公权泄私愤的情况出现,法律法规设定了 “行政强制措施”以维持执法秩序。《行政强制法》第一条规定:“为了规范行政强制的设定和实施,保障和监督行政机关依法履行职责,维护公共利益和社会秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据宪法,制定本法。”《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》第一条规定:“为了规范公安机关人民警察 (以下简称公安民警)现场制止违法犯罪行为及相关处置活动,保护国家、集体财产安全、公民人身财产安全以及公安民警自身安全,维护公共安全和社会秩序,根据 《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》等有关法律、行政法规,制定本规程。”这些法条反映在图2中,即为C向E的垂直移动。这种 “以暴制暴”的方式确实无法达到大的社会背景下执法行为的帕累托最优,但最终表现出回归到E点,在具体个案中还是可以实现执法效果的相对最优;同时,落在OA线上的E点反映在表1中,至少不会落入右下角的最差可能。

再回到前述的两起事件。事件一中民警提出向男当事人展开 “盘查”、事件二中民警向女当事人强调自己采取的是 “(行政)强制措施”,这些理由在法律法规中的确都可以找到正当依据;而根据警方的通报,两起事件中民警在采取强制措施前都受到了受罚当事人较长时间的 “纠缠”,包括言语争执、阻停警车、威胁、推搡等言行举动,故而我们可以判断,两起事件中民警的强力行为确有一定程度的合理性。但正如前文所述,执法者在突然采取强制措施时忽视了儿童的在场,采取强制措施后亦未能及时照顾到儿童,执法者的这一过失极大地消解了其采取强制措施的正当性,故而被舆论冠之以 “暴力执法”的高帽。反映在图2中,即是C向E的移动超过了必要界限,最终到达了E的下方;反映在表1中,即是执法者的行为效果值由1变为-2,执法者的暴力执法使执法的社会效果趋向最差。

(三)被执法者 “抗法”的可能性分析

那么对于被执法者而言,其对执法的回应为何一开始不是在A而是在C?其加剧抵抗执法程度、恶化双方关系的动力为何?或者再向前追问:被执法者从一开始就选择了抵抗执法的原因是什么?

最简单的猜测可能是,两起事件中的当事人法治意识都不强,在受到行政处罚后没有意识到可以通过合法的途径维护权利,故而采取了针对执法者的不当行为。但这一猜测并不足以解释如此强烈的抵抗执法现象:事件二中,民警已明确告知女当事人可以通过提起行政复议的方式 “反对”处罚,但当事人仍然选择暴力抗法,甚至在被制服后抛出 “你这是冤枉我”的极不配合言语。考虑到近年来频繁发生的抗法事件,应当意识到的是,“法治意识不强”不足以驱动如此之多的被执法者抵抗执法;抑或者,“法治意识不强”或许能激活被执法者抵抗执法的动机,但使用语言、肢体暴力并不断加剧双方矛盾的激烈程度就已不是 “法治意识不强”所能有力推动的了。

近年来学界关于社会矛盾 “闹大”的研究或许可以在一定程度上解释被执法者的抗法行为。“闹大”是一个通俗的概念,是指公民或者集体通过激烈的行动或运用网络、媒体等工具把矛盾冲突公开化,引起社会各方面关注的过程。①韩志明:《闹大现象的生产逻辑、社会效应和制度情境》,《理论与改革》2010年第1期。其行动关键在于通过社会的高度关注向政府施压,以期 “破例”解决其诉求。

学者对 “闹大”行为的结构主义分析一针见血地指出了问题的核心:公民通过 “闹大”技术,把自己的困境构建为国家本身真正重视的社会秩序问题。②应星:《大河移民上访的故事》,生活·读书·新知三联书店,2001年,第317-318页。我们在事件一中可以清晰地观察到这一行动逻辑。据笔者了解,警方通报中的 “尾随纠缠干扰”,是指男女两名当事人在执法者 “贴单”后一直尾随执法者,一路喋喋不休,一直跟到视频拍摄地——派出所前。此时,当事人应当预见到继续抗法可能会存在 “风险”。果然,当事人的持续抗法换来的是被 “邀请”去派出所。当然,民警依法要求公民到派出所接受调查是符合法律规范的,只是这一 “邀请”在当事人看来更像是一种 “威胁”。于是,当事人选择将矛盾公开化:通过向围观群众揭露执法者在执法过程中存在选择性执法的现象,并使用 “该贴的不贴”、“老百姓的车贴”等具有指向性的话语争取围观群众的同情。当事人讽刺执法者 “拿鸡毛当令箭”,并不单纯意指执法者本人品行如何,而是试图向公众揭示 “整治违法停车”这一社会规范行为中的制度不公—— “整治”的对象仅是普通民众。当事人试图激起围观群众对自己的同情及对执法者执法不公的愤慨,实际上是试图将自己因违法停车而受到行政处罚的个人矛盾架构到 “整治违法停车”存在制度不公这一大矛盾中。这一行动的逻辑在于:倘若当事人的这一行动获得围观群众认可,那么执法者对被执法者采取的所有举措都可能在现场的任意一名民众身上重演——大声吵闹、拒不服法的是男女当事人,鞭子打下来抽的却可能是围观的甲乙丙丁。这才是当事人愿意抗法、敢于 “闹大”的勇气所在。

单纯地 “闹”、拒不服法甚至暴力抗法的行为是无法给抵抗执法的被执法者带来任何好处的。从表1的模型中我们可以看到,在被执法者的暴力行为引起了执法者的暴力反击后,被执法者的自身利益同样也在持续受损 (从-1变为-2),不但不能避免原本的行政处罚,还会招致社会的负面评价。但是倘若被执法者抓住执法者的某种过错,并将其放大为可能威胁到每一个人的体制问题,其 “闹”的行为就可能获得围观群众的背景支持。这也是为什么事件二中当事人在群众围观后反倒倒打一耙、一口咬定民警 “冤枉我”的原因。福柯 (Michel Foucault)指出,公开的刑罚可能会将被处罚者塑造成为英雄。③Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris: Editions Flammarion, 1998, p.20.用微观权力视角观察 “闹大”事件,也可以发现公开暴力抗法的人物或多或少都被社会舆论披上了 “英雄”的锦缎。

不管执法者是否存在选择性执法情形,不管民警有没有 “冤枉”当事人,当群众围观、事情逐渐闹大后,政府首要顾及的便已不再是这一事件原初的是非对错。罚不罚款、扣不扣分对政府而言已经不再是需要关注的问题,燃眉之急在于如何尽快平息迅速膨胀的事件、不断发酵的舆论。“稳定压倒一切”,息事宁人是必须迅速达到的效果。政府的这一 “软肋”并不在表1博弈模型的假设前提之内;我们的假设是执法者与被执法者都是理性的,都是会时刻计算自身利益的——但 “稳定”的压力拴住了政府、释放了 “闹大”者。当我们把这一条件加入表1时,可以发现:事件逐渐向右下角恶化,但背负恶名的是执法者,被执法者反倒只承受更小的社会压力;政府承受的 “稳定”压力破坏了建构表1博弈模型的当事人理性前提,带有某种 “英雄”色彩的 “闹大”抗法者从右下角的最差效益困境中解脱出来。倘若还存在公权力强硬要求围观群众不得拍照录像等新的矛盾冲突,执法者及其所代表的政府将承担更重的负担、更多的 “污名”。这一逻辑才是被执法者为何敢于抗法、敢于“闹大”的根本所在,也是 “闹大”者试图进行投机的 “利益点”所在。

四、冲突升级:从现实性冲突理论出发

发现社会规范双方的行为逻辑及互动过程后,在更宽阔的视野上,我们需要关注的是作为社会冲突的 “事件”的演化路径。本文选取的两起事件,原本都是生活中再普通不过的 “小事”。《道路交通安全法》第九十三条第二款规定:“机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的,处20元以上200元以下罚款,并可以将该机动车拖移至不妨碍交通的地点或者公安机关交通管理部门指定的地点停放。”根据相关规定,针对违法停车的行政处罚,最多只有罚款200元。在当下的物质生活水平下,这甚至算不上一个 “大”的数字。为什么一张200元的罚单最终却引起了全国性的轰动、掀起了舆论的浪潮?事态发展是如何一步步恶化的?

科塞 (Lewis Corse)的社会冲突理论为我们提供了一个具有解释力的理论框架。科塞将冲突划分为两种类型:“那些由于在关系中的某种要素得不到满足以及由于对其他参与者所得所做的估价而发生的冲突,或目的在于追求没有得到的目标的冲突可以叫做现实性冲突,因为这些冲突不过是获得特定结果的手段。相反,非现实性冲突虽然也涉及到两个或更多人的互动,但它不是由对立双方竞争性的目标引起的,而是起因于至少其中一方释放紧张状态的需要。在这种情况下,对于对立者的选择并不直接依赖于与引起争论的问题有关的因素,也不是以获得某种结果为取向。”①L·科塞:《社会冲突的功能》,孙立平等译,华夏出版社,1989年,第35页。

回到前述两起事件,我们可以发现,在冲突的萌芽阶段,冲突的类型是典型的现实性冲突。《道路交通安全法》第九十三条第一款规定:“对违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定的,可以指出违法行为,并予以口头警告、令其立即驶离。” “可以”的法律行为模式表示,在违停车主在场的情况下,行政处罚是可罚可不罚的;只有在 “机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离”且 “妨碍其他车辆、行人通行”的情况下,才应作出行政处罚决定。在执法现场,执法者作出了行政处罚决定,给两辆车贴了罚单;此时被执法者与执法者争论,内容很可能只是“罚单可贴可不贴,为什么贴”或者 “我马上挪车,这单子别贴”,这时双方的冲突说到底只是围绕200元展开。被执法者挑起冲突,最终目的是希望实现 “避免200元罚款”这一目标,这时的冲突是典型的现实性冲突。

显然,执法者拒绝了被执法者的要求。执法者的回应是 “不服处罚可提起行政复议”,但这一符合法律规定、中规中矩的处理办法无法获得被执法者的认可。或许是希望通过再做努力以避免已经开出的罚单,或许是想通过升级冲突表达对执法者 “不近人情”的不满。总之,双方的矛盾冲突开始升级——事件一中当事人 “尾随纠缠干扰民警执法”,事件二中当事人 “无理纠缠、推搡阻挠”。此时的冲突,当事人 (被执法者)的目标还是很明确的,只是不满自己违停受到处罚并希望避免此次处罚。我们从旁观者的角度考察,可以发现此时当事人已开始有意无意地 “闹大”;但可以明确的是,此时的冲突仍然只是现实性冲突。我们有理由相信,倘若执法者此时收回罚单,违停车主将会立即驶离车辆,冲突将就此结束。

但群众已开始围观,执法者明显感受到因被执法者抗法 “闹大”而迅速生成的环境压力。事件一中民警一直手持执法记录仪与当事人交谈;事件二中民警向当事人强调 “执法全程录音录像”。执法记录仪的 “出场”反映的是执法者对现场局势的高度敏感及对正在 “闹大”的当事人的警惕。执法者的这一姿态也明确地向被执法者传递出信号:行政处罚不可能在现场撤销,行政复议是唯一的解决方式。

事情发展到这一步,被执法者决定将事情 “闹大”:事件一中,男当事人讽刺民警 “拿鸡毛当令箭”并向围观群众揭露执法者针对老百姓 “选择性执法”,女当事人提出 “警察打人”以威胁执法者;事件二中,女当事人连续推搡民警、步步紧逼。此时被执法者想要的已不仅是撤销罚单,他们希望借助群众的围观聚集,把事情 “闹大”。在事件一中,我们可以清晰地发现,被执法者将自身遭遇的 “不公”转移到了制度 “不公”上,从此时起,他的 “不合作”行为更像是对 “制度不公”宣战。很明显,现实性冲突此时已经升级为非现实性冲突。

面对不断聚集的围观群众、可能迅速升温的 “闹大”事件、愈加频繁的暴力干扰,执法者选择采取强制措施。但执法者对在场儿童的忽视成为执法者行动中的严重过失。执法者受到了来自被执法者语言、肢体的暴力侵害,但在围观群众看来,作为成年人的执法者受到的伤害远不及其突然采取强制措施对在场儿童造成的伤害;执法者试图依法实施的行政强制措施行为,因其过失在舆论场中更像是 “暴力执法”行为。整治违法停车的执法行动是否存在 “选择性执法”尚未说清, “滥用暴力”又成了执法者被迅速贴上的标签。而此时,有关是否应当罚200元的现实性冲突已被人忽略,“公权力的恣意”作为非现实性冲突已然登场。正如科塞所描述的:“现实性冲突的情景可以伴随着从其原因中反射出来的非现实性情绪,特别是在没有充分准备的斗争情况下更是如此。”①L·科塞:《社会冲突的功能》,孙立平等译,华夏出版社,1989年,第40页。

如果说执法者对儿童的忽视是过失,那么其进一步激化与围观群众的矛盾就完全是一种错误。两起事件中,都出现了执法者以强硬姿态要求围观群众不得拍照摄像的情形,这实在是极不明智的举动。禁止围观群众拍照,这一冲突在一开始就不是现实性冲突,而显然是某种秩序、威权的强硬表达;在围观群众看来,这是公权力对其公民权利赤裸裸地践踏。这一新引发的矛盾只会加剧业已登场的非现实性冲突——在事件一中,人群中起哄般地喊出 “警察打人喽”正是科塞所说的 “释放紧张状态”。非现实性冲突已不再针对某个具体的问题,它更像是冲突双方对某种价值理念的不和。因此,当现实性冲突升级为非现实性冲突时,冲突的相对方就已不再是整治违法停车执法行动中的执法者与被执法者,而是公民与政府在某种价值观念上的对峙。这也是为什么一张罚金不超过200元的罚单却能引发全国性的舆论巨潮的主要原因。

五、如何消解冲突:再回现场重新出发

通过分析两起 “暴力执法”事件中当事双方的行为逻辑、观察冲突在事件中的升级过程,可以发现,在 “社会冲突”这个大舞台上,每个参与者都扮演着不可或缺的角色——执法者采取强力行动时的考虑不周、对待围观群众时的简单强硬,被执法者抗法不成后的 “闹大”逻辑,围观群众聚而观之搭建起的 “聚光舞台”,新闻媒体迅速炒热的舆论背景,政府在 “稳定”压力下的焦虑不安,每个角色都有其独特的姿态。或许可以这样说:是执法者、被执法者、群众、媒体、政府 “合作”推动了这两次再寻常不过的行政执法行动由 “事情”向 “事件”的演变。所谓 “一个巴掌拍不响”,社会秩序出现了波动,我们不应单纯将责任归咎于涉事某一方,也不应忽视各方行为互动对事件的推动。

既然在社会冲突中参与各方都承担一定责任,那么是否可以通过分析参与各方的 “错误源”来溯源消解社会冲突的方法?或许这是一种解决问题的思路,通过设定 “如果不……就不会……”的条件格式,可以发现一些在今后的社会治理中具有建设性的方向。下面仍以本文选取的两起执法事件为例,按前述的角色分类,尽可能地列举出各类人物可能引起冲突的行为举措。

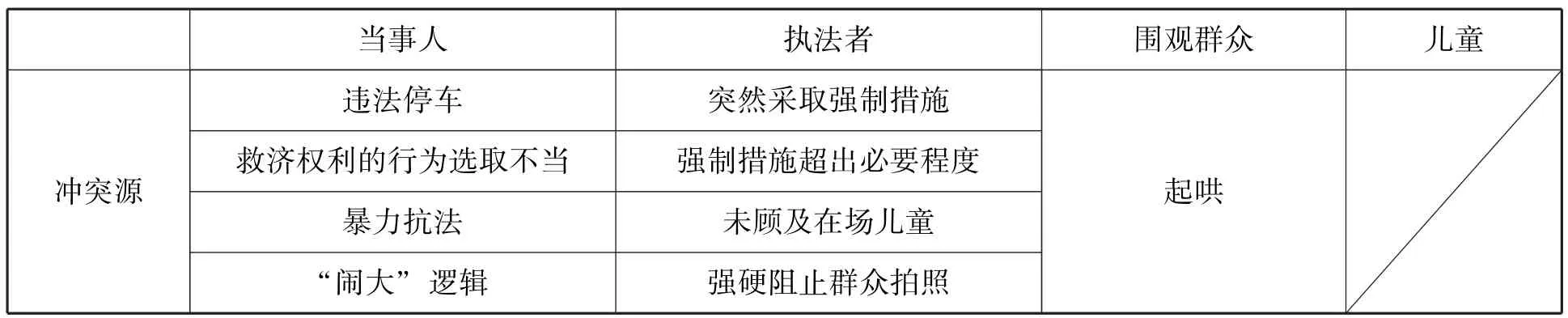

表2 冲突案例中当事方冲突引发行为分析

根据表2中所列出的 “冲突源”,我们可以获取一些思路。就民众而言,提高法治意识是最基础的社会建设方向。法治意识作为公民的理性品质,是构成法治国家的精神底蕴。①柯卫:《法治与法治意识》,《山东社会科学》2007年第4期。但仅仅只关注法治意识的普及显然是不够的,它解决的只是 “违法停车”层面的不守法行为问题。为什么不守法者会选择暴力途径抗法 (在其自身看来这可能是一种自我权利救济)?为什么围观群众会在执法现场用起哄行为加剧现场紧张程度?或许在基本法治意识不足的背后,还暗含着对公权力的某种不信任。近年来,“不信任”频繁出现在社会治理过程中。有学者指出,纠纷解决机制的失效、信任的丧失,可能使人们退缩回个体独立面对强力社会的世界里,进而导致个体化怨恨跃升为对各种体制的怨恨。②储卉娟:《基层暴力与纠纷解决过程的法社会学分析》,《黑龙江社会科学》2012年第4期。增加民众对政府的信任度,既是今后公民教育的一个重要方向,更是法治政府建设的一项重要课题。

在信息高速发达的时代,“强硬阻止群众拍照”这类不尊重公民权利的不自信行为绝非正视听、通民意、建和谐的正确渠道,作为社会治理者的政府应展现出自信、坚定的政府形象,而这种形象的建立,来源于政府自身严格守法、公正执法;换言之,建设法治政府是当今时代对社会治理者的基本要求。法治政府的建设与高素质执法队伍的建设是同一话语的两个层面的表达,准确把握行政执法程度,既是行政合理性原则的要求,也是公平执法的应有之意。

六、余 论

近年来,政府与社会的互动中不时出现局部冲突。这既是我国深化改革进程中必然遇到的问题,也是我国社会转型过程中必须化解的难题。如何对待冲突?有学者从提高公共物品供给的角度开出药方,③赵树坤:《“紧张”何以消解?——冲突治理的另类视角考察》,《山东大学学报》(哲学社会科学版)2008年第4期。有学者指出传媒应当减少对政府 “污名化”的对待,④陈柏峰:《城管执法冲突的社会情境——以 〈城管来了〉为文本展开》,《法学家》2013年第6期。有学者建议重新理解规则合法性,⑤徐祖澜:《公民 “闹大”维权的中国式求解》,《法制与社会发展》2013年第4期。有学者提出积极应对策略冲突以引导治安冲突,⑥孙静,石永:《治安冲突管理的基本理念与策略》,《中国人民公安大学学报》(社会科学版)2013年第4期。各种思路不一而足。社会冲突的频发,概而论之,本质上是基层社会治理的局部失效。国家对社会的防范、管控思维不散,⑦周庆智:《基层治理:一个现代性的讨论——基层政府治理现代化的历时性分析》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版)2014年第5期。基层政府面临着财政危机、政策失灵、权威下降的挑战,⑧赵树凯:《乡镇治理与政府制度化》,商务印书馆,2010年。社会治理模式与物质经济发展速度不相匹配,导致政府与社会常出现在冲突的两端。本文选取的两起 “暴力执法”事件只是社会冲突的典型表达,即使没有整治违法停车,也会有其他的 “偶然情境”①L·科塞:《社会冲突的功能》,孙立平等译,华夏出版社,1989年,第36页。引发社会的非现实性冲突。“人们并不是有靶子就射击,而是把靶子立起来,以便投射得更有效,更具有重要性。”②John Dewey, Human Nature and Conduct: An Introduction to Social Psychology, New York: Cosimo Classics, 2007, p.226.

科塞认为冲突具有 “社会安全阀”机制,冲突可以起到维持现实社会结构的作用;但达伦多夫同时指出,冲突的结果是社会的变迁、社会权威结构的更替。③王彦斌:《科塞与达伦多夫的冲突论社会学思想比较研究》,《思想战线》1996年第2期。在本文分析的两起事件中,确实存在着社会压力的宣泄;但联系到近年来更多的冲突事件及其造成的社会影响,笔者看到更多的是社会在一次次冲突中被撕裂。社会价值观念迷失、社会整合机制乏力,政府在 “稳定”的压力下一次次对冲突妥协而非进行正确疏导,导致处在转型时期的当下社会戾气凝重。“闹大”逻辑与政府 “维稳”的恶性循环就是典型表现。这是我们必须正视的社会现实。因此,只有完善社会治理机制、增强社会法治意识,坚定法治政府、法治社会建设目标,社会中的冲突才能如科塞所乐观估计的那样,成为释放社会压力、稳定社会结构的 “社会安全阀”。