金沙江金沙水电站的鱼道设计与研究

朱 世 洪, 彭 海 波, 王 翔, 王 改 会

(1.长江勘测规划设计研究院枢纽处,湖北 武汉 430010;2.四川省能投攀枝花水电开发有限公司,四川 攀枝花 617068)

1 概 述

金沙水电站为低水头河床式电站,坝址位于金沙江干流中游末端的攀枝花江段,上距观音岩水电站坝址28.9 km,下距攀枝花中心城区(攀枝花水文站)约11 km,开发任务为发电,兼有供水、改善城市水域景观和取水条件及对观音岩水电站的反调节作用等。

攀枝花江段是江河平原区鱼类与高原区鱼类的过渡区段,有记载的鱼类为149种,其中长江上游特有鱼类52种。金沙水电站建成后,将改变库区及坝下局部河段的原有水文水力学条件,阻断鱼类上溯洄游的通道,对坝上、下游鱼类的遗传交流带来不利的影响。为了促进坝上、下游鱼类的遗传交流,特别是保证洄游性鱼类的繁殖和自然种苗的及时补充,须建设过鱼设施,以减缓工程建设对鱼类洄游的阻隔影响。

2 过鱼目标及游泳能力

2.1 过鱼目标

(1)过鱼目标的选择依据。过鱼设施所需要考虑的鱼类不仅是洄游鱼类,而是对空间迁徙受工程影响的所有鱼类都应考虑。选择过鱼对象时,应优先考虑的对象:具有洄游及江湖洄游特性的鱼类;受到保护的鱼类;珍稀、特有及土著、易危鱼类;具有经济价值的鱼类;其它具有迁徙特征的鱼类。

(2)过鱼目标的筛选。根据金沙江中下游鱼类资源历史资料,结合近5 a来该江段调查采集到的鱼类及其分布特点,基于梯级建设后环境变化的影响,将圆口铜鱼、长薄鳅、长鳍吻鮈、岩原鲤、鲈鲤、四川白甲鱼、泉水鱼7种选定为主要过鱼对象。

2.2 过鱼季节

主要过鱼对象的集中繁殖季节从3月开始延至6月,鱼道设计的重点需考虑主要过鱼对象在繁殖季节的过坝需求。基于以上要求,将该工程的重点过鱼季节确定为3~6月。

2.3 游泳能力

鱼道进口流速、竖缝流速、出口流速等关键位置的设计流速是关系到鱼类能否顺利通过的关键因素,这些流速的取值与目标鱼类的游泳能力有着密切的关系。鱼道的最小设计流速必须高于鱼类的感应流速,最大设计流速可按过鱼对象中平均规格尺寸鱼类的临界速度以及幼鱼的突进流速综合确定。鱼类游泳能力试验样本及结果见表1。所测试个体的感应流速为0.05~0.24 m/s,临界速度最小值为0.58 m/s,突进速度最小值为1.03 m/s。

3 鱼道的设计

3.1 主要设计参数

(1)运行水位及流量。

根据金沙水电站建成后的运行调度方式,鱼道上游运行水位高程为1 020~1 022 m(死水位~正常蓄水位),下游运行水位 高 程 为 995.5~1 002.2 m(过鱼季节多年平均低水位~多年平均高水位),工作水头为17.8~26.5 m,相应运行流量为511~3 140 m3/s。当下游银江水电站建成后,鱼道下游的运行水位维持在998~998.5 m高程之间。

表1 感应速度、临界流速测试样本及测试结果表

(2)设计流速。

鱼道的设计流速主要根据主要过鱼对象的克流能力而定。由于试验鱼类转运、试验装置胁迫等原因,一般鱼类克流能力的测试值和自然状态下的克流能力存在一定差异,因此,用于鱼道设计的流速应在测试结果的基础上增加7.5%~15%。为保证多种鱼类通过,本设计流速调整系数取1.075,控制流速可适当放大至1.1 m/s。根据上述试验结果,金沙水电站鱼道的设计流速取0.6~1.1 m/s。

(3)特征尺寸。

鱼道的主要结构尺寸视鱼类习性而定。池室水深不应小于最大过鱼目标体高的5倍或体长的2.5倍;池室宽度不应小于最大过鱼目标体长的2倍;池室长度不应小于最大过鱼目标体长的2.5倍;池室长宽比宜取1.2~1.5。

金沙水电站鱼道主要过鱼的最大个体是鲈鲤,鲈鲤最大的个体体长为1.2 m,体长超过1 m的鲈鲤体高一般为20~30 cm。因此,鱼道宽度取3 m,单个过鱼池长度取3.5 m,最小设计水深取1.5 m。

3.2 鱼道的布置

枢纽从左到右依次布置有过鱼设施、电站建筑物,3个泄洪表孔、纵向围堰及2个泄洪表孔。鱼道布置在电站厂房以左的左岸边坡上,设有3个进鱼口和2个出鱼口,全长约1 486 m。

(1)鱼道进口。进鱼口的布置需综合考虑电站尾水渠的水位变化、河流动力学特性、鱼类洄游路线以及河岸地形条件等因素,一般布置在经常有水流下泄、鱼类洄游路线及经常集群的地方,并尽可能地靠近鱼类能上溯到达的最前沿。

由于电站厂房和左岸形成了天然的集鱼区,因此将进鱼口布置在距离电站厂房下游较近的岸边。根据过鱼对象的生态习性以及物模试验研究成果,考虑到下游银江水电站建成后对金沙水电站下游水的影响,将鱼道进鱼口设置为3个,底板顶高程分别为994 m、996 m和999 m,以避免进鱼口水深过大而导致下泄水流流速偏小进而需大量补水。

1#和2#进鱼口布置在坝下(图1),2#进鱼口与集鱼补水渠连接。3#进鱼口段底板与坝轴线垂直距离约为199 m,进鱼口段轴线与所衔接的过鱼池段轴线呈30°交角。

图1 金沙水电站鱼道进鱼口平面布置图

(2)过鱼池。过鱼池采用整体U型结构,考虑到池室的水力学条件,隔板采用同侧竖缝型式。单个过鱼池(图2)净宽3 m,长3.5 m,底坡1∶50,每间隔10个以上隔板设置一个长度不小于7 m的斜底休息池,休息池坡度为1∶100。过鱼池及休息池隔板采用单侧导竖式,隔板厚20 cm,竖缝宽度为40 cm。

图2 过鱼池布置示意图

(3)鱼道出口。鱼道上游运行水位的变化幅度为2 m,若采用单出鱼口设计,可能会出现上游出鱼口水深大于下游进鱼口水深的工况,导致进鱼口区域流速超出最大设计流速,因此,在电站上游左岸边坡距坝轴线分别为340 m和380 m处布置了两个出鱼口,底板顶高程分别为1 018 m和1 020 m。

(4)厂房集鱼系统。主要由集鱼补水渠和进鱼孔组成。集鱼补水渠为U型结构,净宽2 m,由集鱼渠和补水渠构成,平行坝轴线布置,通过挑梁悬挑布置在电站尾水平台上。由于电站尾水处常有水流下泄,鱼类常群集于尾水管的附近,通过集鱼系统可增加进鱼前沿的长度,并以滴水声诱鱼。

(5)补水系统。补水系统通过两根相互独立、内径为700 mm的引水管从上游向下游引水。每根补水管由引水管、工作阀门、检修阀门和补水渠等构成,由工作阀门的开度控制流量。其中一支补水管与集鱼系统的补水渠相连接,补水管的水流通过厂房集鱼渠中间隔墙上的补水消能孔进入集鱼渠;另一支补水管通到鱼道1#和2#进口,当下游水位较高时,可通过补水调节进鱼口区域的水流流速(图3)。

图3 补水系统布置示意图

3.3 水力学试验

(1)1∶10局部模型试验。

模型比尺为1∶10,按重力相似准则设计。模型模拟了90个过鱼池、8个休息室、鱼道进口、鱼道出口)和下游部分地形。

上游出鱼口水深为1.5~3.5 m,鱼道下泄流量为0.5~1.19 m3/s。水流主流在池室内的形态主要呈“S”型。池室水流从上级池室进入,并在隔板前水位稍有壅高,然后在竖缝处形成明显的跌落;经竖缝调整后,水流顺竖缝以45°角进入下级池室。

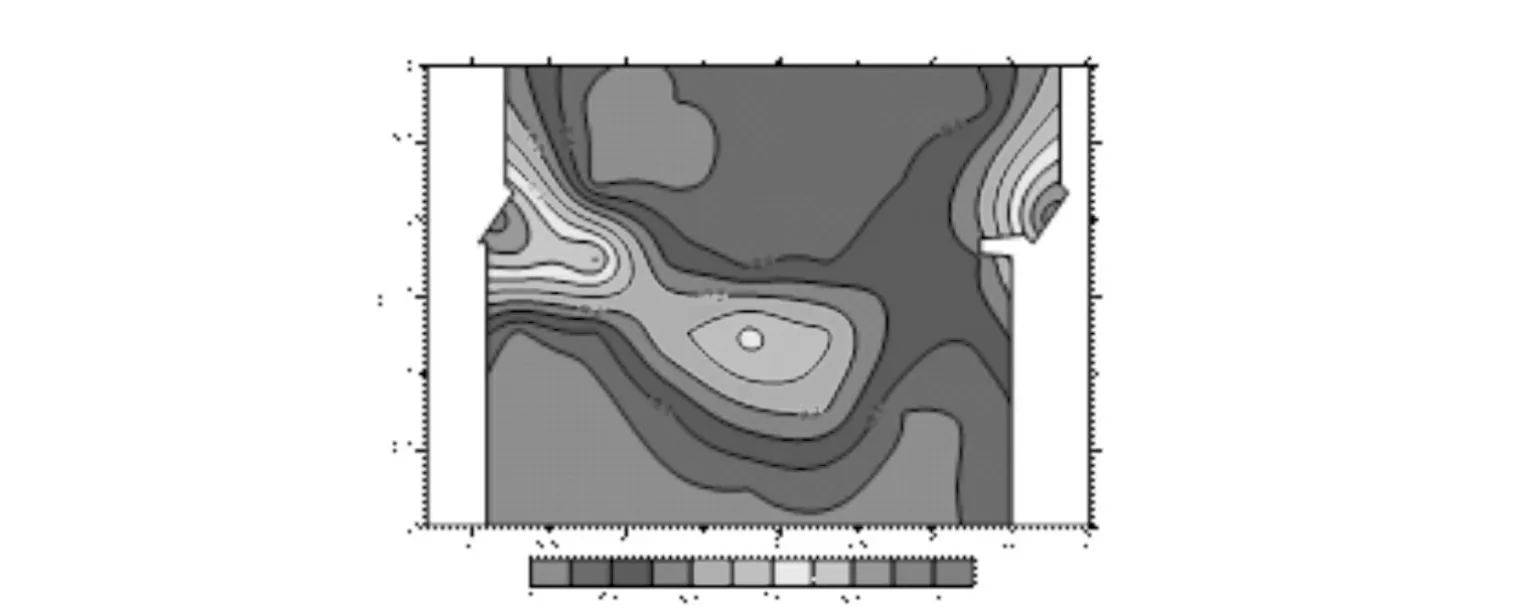

当鱼道出口及进口水深均为1.5~3.5 m时,池室竖缝测点流速为1.1~1.2 m/s(图4),池室内主流流速为0.4~0.8 m/s,主流流速变化比较顺畅,两侧边墙及隔板下游附近流速均小于0.3 m/s,表现为回流或静水状态,且该区域面积均较大,适合鱼群洄游上溯。

当出鱼口水深小于下游进鱼口水深时,靠近进鱼口处的池室竖缝流速随水深增加而减小,随着下游水位升高,若要保证鱼道进口水流能形成诱鱼水流,需要在进鱼口补水约2 m3/s;当出鱼口水深大于进鱼口水深时,进鱼口区域池室水面变化较大,且因其越靠近下游进口水深曲线的斜率越大,竖缝流速亦越大。由于设计的最大流速为1.3 m/s,当鱼道出口水深为1.5 m时,鱼道进口水深不应低于1.4 m;出口水深为2.5 m时,进口水深不应低于2.4 m。

水深:1.5 m 水深:2.5 m

水深:3.5 m图4 不同池室水深表面流速等值线分布图(上游出口水深为1.5 m)

(2)1∶25集鱼系统模型试验。

集鱼系统模型为1∶25,按重力相似准则设计。模型总长度约25 m、宽度约8 m。模拟了原型电站厂房以及下游部分河道部分(原型总长度约500 m),宽度范围包括从左至右1#~4#四台机组。

试验结果表明:单台机组下泄生态流量为439 m3/s时,发电机组下游部分区域最大流速小于1.4 m/s,其它部位基本表现为回流或流速小于0.8 m/s的顺流。单台机组满发流量为954 m3/s时,发电机组下游部分区域内底部流速大于2 m/s,其它部位为流速较小的顺流或回流,测点底部流速均小于1.5 m/s,有满足鱼类上溯至电厂尾水管部位的通道和区域。

随着下游水位升高,集鱼渠内的水深增加,若要维持从集鱼渠竖缝进鱼口流出的水流能在集鱼渠水深最大时集鱼渠附近形成0.2~0.4 m/s的诱鱼流速,集鱼系统的补水流量为4 m3/s左右。

4 结 语

(1)过鱼设施设计中,明确工程所在河段重点保护的鱼类种类和过鱼目标、掌握其生态行为习性是鱼道设计的前提和基础;结合坝下流场特对鱼道进口和出口位置进行合理的选择是鱼道能否发挥效用的关键;池室内部的水流条件能否满足鱼类的克流能力则是鱼类能否有效通过的重要因素。

(2)鱼道的设计流速主要根据应过鱼对象的克流能力而定,设计流速可在克流能力试验的基础上适当放大。鱼道运行时,应根据水位变化使用不同的进鱼口和出鱼口,防止出现上下游水深不匹配而导致鱼道内流速过大的情况发生。

(3)在金沙水电站鱼道设计过程中,对鱼类生态习性、枢纽环境流场以及池室水力特性等方面进行了较为深入的研究,提高了鱼道设计、科研水平,可为国内类似工程尤其是金沙江中游河段代建工程提供参考依据。

(4)鱼道投入运行后,为保证其良好运行,需通过长期监测了解和掌握过鱼效果、过鱼规律和鱼道的流速流态等,研究制定鱼道运行维护机制,确保鱼道持续有效工作,以减缓工程建设对鱼类洄游的阻隔影响。

参考文献:

[1] 水利水电工程鱼道设计导则,SL 609—2013[S].

[2] 水电工程过鱼设施设计规范,NB/T 35054-2015[S].

[3] 孙双科.北京市上庄新闸竖缝式鱼道的水力设计研究[C].2006,水电2006国际研讨会.