朴实无华的真情释放

文/ 周铭孙

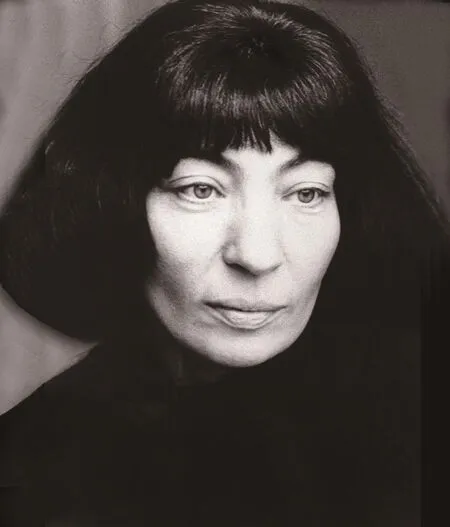

艾莉索·维萨拉兹(Elisso Virsaladze)来中国演出了,2017年12月13日在上海,12月14日在北京。她是第一次来中国,我也是第一次听她的演出,但这场独奏会实在是期待已久。

维萨拉兹的名字是在1962年她参加“第二届柴科夫斯基国际钢琴比赛”时就知道的。那届比赛强手如林,第一名由实力雄厚的英国选手奥格登与苏联的阿什肯纳齐共同获得,第二名是我国的殷承宗与美国的斯塔尔。来自格鲁吉亚的年青女选手维萨拉兹获得了第三名(无并列),时年20岁,她的演奏获得很高的评价。在关于“老柴比赛”的文献记载中说道:“大概没有任何一位参赛者,能像维萨拉兹那样,是通过超凡的演奏技艺与诗歌、智慧和感情的有机结合,通过坚实的浪漫主义理智感染广大听众的。”“她那敏锐的节奏思维,使柔和生动而丰富的情感得以加强,她的这种思维往往活跃在色彩纷呈的钢琴演奏艺术的调色板上。”这些评论充分揭示了年轻的维萨拉兹展现出的天赋和光芒。

1966年,24岁的维萨拉兹在德国茨维考的“舒曼国际钢琴比赛”上荣获第一名,奠定了她作为当代最杰出的舒曼钢琴作品诠释者之一的地位。

这次她来中国演出,带来的曲目也很有意思—选自贝多芬和舒曼。独奏会的上半场曲目是:贝多芬《G大调第25钢琴奏鸣曲》(作品79,这是一首相当短小并相对简易的三乐章奏鸣曲)、舒曼《克莱斯勒偶记》(作品16,这是舒曼从霍夫曼的小说获得灵感而写的钢琴套曲,包含八大段,是长达三十分钟的大型曲目)。独奏会的下半场曲目是:贝多芬《e小调第27钢琴奏鸣曲》(作品90,这是一首两乐章、篇幅相对较短,但极具魅力的奏鸣曲,是处在贝多芬创作中期到晚期的过渡作品)、舒曼《狂欢节》(作品9,包含有二十一段小品的套曲,它是舒曼最著名的代表作,也是钢琴独奏音乐会上最常演,最受人欢迎的作品之一)。

这样的节目安排,非常新颖,也非常吸引人,让人一看曲目就会想去听!她为什么会这么安排呢?说来有趣,她说弹贝多芬是她的经纪人告诉她“必须在北京弹贝多芬的奏鸣曲。”为什么呢?我忽然明白了,今年是“贝多芬年”!贝多芬逝世190周年—我们经常会在每年找一位著名作曲家的出生或逝世的年份,以作重点的纪念,在这一年中更多安排有关这位作曲家的作品演奏或纪念活动。而维萨拉兹也经常弹贝多芬,因此,希望她弹贝多芬也是合情合理。但是,个性很强的她却不是这么想,她认为更愿把“莫扎特和舒曼”或“海顿和舒曼”组合在一起在音乐会上演奏,她以往经常这么做。她说:“这样的组合很有趣,因为两个作曲家完全处在不同的世界。”可是要选一首贝多芬奏鸣曲与舒曼的钢琴套曲组合在一起,确实不太好安排。

她最后选了两首相对精巧的贝多芬奏鸣曲来搭配舒曼,居然十分相宜。一看就感到这样的安排充满了巧思!

贝多芬的《G大调第25钢琴奏鸣曲》,在大家心目中无论是篇幅还是音乐和技巧,都比较简易。但是维萨拉兹认为“很难”!她说:“有些版本把它称为‘小奏鸣曲’,这绝对是愚蠢的,它是非常难的一首奏鸣曲。”她的理由是:“当贝多芬只写少量的音时(莫扎特的奏鸣曲也一样),要比类似‘热情’这样的曲子难得多。‘热情’会自我述说,它会为自己说话。而这些‘小的奏鸣曲’是害羞的,它什么都没有!”原来是这样,“难”是在于乐曲本身的简洁!而她的演奏是如此直观。第一乐章开始的主题,那几个八度是如此直率而不假思索地直击键盘,真是痛快,立刻给人很深的印象,使人立即振作了起来。整个乐章,节奏稳定统一,轻响错落有致。第二乐章优美、安静,吟唱动人。第三乐章,非常轻地开始,但非常活跃生动。整曲三个乐章短小精悍,一气呵成,犹如交响乐音乐会开场序曲,挑起了大家的情绪,激发起大家的胃口。

上半场的重头戏还是应该在舒曼的《克莱斯勒偶记》,因为这是一部相当深奥的“大戏”。这是需要大家集中精力聆听、思考与感受的。维萨拉兹的台风是不慌不忙地出场,坐到琴前,不假思索地就开始演奏。《克莱斯勒偶记》的第一段,一开始就是极速的快速音流,非常之奔放,简直不可阻挡。之后的每段快慢交替,激情与幻想轮流出现,时而热烈、奔腾,时而沉思、冥想,色彩、情绪变化多端,时时能抓住听者的心,这也是维萨拉兹最有魅力之处。她认为弹舒曼的一首三十分钟的曲子,弹得很吸引人,让听者觉得好像只过了五分钟,那就是成功!我认为她做到了,因为对于《克莱斯勒偶记》这样庞大的曲子,如果弹得不够感人,真的会让人感到很冗长。但维萨拉兹的演奏处处有内涵,因此让人感觉不知不觉地就听完了上半场。

下半场的贝多芬《e小调第27钢琴奏鸣曲》只有两个乐章,第一乐章犹如交响乐队,强弱对比鲜明。主题的和弦非常干脆、坚毅,几乎没有混响,但随之而来的高音区旋律又非常轻柔而歌唱,令人赞叹的是在这乐章仅有的一些快速跑动的段落;如左手开放式分解和弦的伴奏音型,因跨度在十度范围,一般都是会较认真地对待,但在维萨拉兹手下轻淡且灵敏无比地一掠而过,令人十分叹服!第二乐章是被维萨拉兹誉为“绝对的天才,已经是舒伯特了”的一个乐章。弹来确是真挚动听,受到听众热烈的反响。

《狂欢节》是维萨拉兹的拿手曲目。她认为:“《狂欢节》似乎比《克莱斯勒偶记》与《大卫同盟》‘简单’,但其实它绝不简单—正因为它如此简单,所以它要难得多。在音乐上,要弹好它是很难的。”我也正是有感于此,《狂欢节》应该是相当不容易演奏好的一组曲目了,但在维萨拉兹的手下,一切变得那么自然,“手到琴来”,虽然在北京的这一场有一些碰错音,如《阿尔列金》等远距离跳进的段落。但我理解,因为她前一天在上海成功演出,紧接着又飞到北京演出,两天连在一起,相隔千里,从体力和精力上都已到极限!但她在演奏中表现的疲劳只是短暂的一瞬而过,之后又立刻精神百倍地投入演奏之中,到了《帕格尼尼》与《终曲》中,高难度的技术、连续的密集和弦与跳进,她都全力以赴,居高临下地轻易完成,真是意志非常强大,太成功了!

在观众的欢呼声中,她又加演了三首曲目:肖邦的《降A大调第九圆舞曲》,李斯特改编自舒曼的《奉献》,肖邦的《降A大调第二圆舞曲》。太精彩了!

听完维萨拉兹的演奏,我感到真正打动人的演奏一定是最真情的演奏,维萨拉兹的演奏是发自内心的流露。她的演奏并不是没有瑕疵,一些小失误的碰错音,一些节奏上的轻微不稳定,但瑕不掩瑜,她的整体演奏带给大家十分宝贵的音乐感受。听她的《狂欢节》,我联想起科尔托的唱片,我在“上音”钢琴系时一度努力练习《狂欢节》,也想办法去听一些名家演奏的唱片,有一次去唱片室听科尔托弹的老唱片,78转的,一首《狂欢节》要换好多张唱片,科尔托弹得是真好!怎么好呢?就是他弹得非常合情合理,就像我想的那样,一点儿花哨的东西都没有,他弹得最有说服力,让我记一辈子!这次听维萨拉兹的《狂欢节》,也是感觉她的演奏本真自然,该有的变化都有,也没有哗众取宠,没有过度的个性化处理,她不是在表现她自己,而是在按她的感受表现舒曼的音乐。她的演奏风格是简洁朴素的,正因如此,她达到了一个相当高的境界,这也是她受大家称赞的原因。

她的贝多芬也十分有说服力。她只选了两首较“小”的贝多芬奏鸣曲,却同样展示了贝多芬的精神世界。我想到在我们周围,有为数不少的人,一弹贝多芬,就希望是“热情”“黎明”,或者选比较热烈的“月光”第三乐章、“告别”第三乐章,程度再浅也要选一个“悲怆”,当然结果大多并不成功,给人的印象是好像贝多芬永远在做一个拼命的斗士!否则就不是贝多芬。那么,我们听听维萨拉兹的贝多芬,就可以知道贝多芬也有如此温情、如此人性化,甚至多情的一面。在维萨拉兹的演奏中,展示了贝多芬精神世界的多个层面,贝多芬是有血有肉、有爱有恨的,尤其是那柔软的一面,也是可以和舒伯特、肖邦一样地抒情歌唱并打动人心的!

2017年国家大剧院的国际钢琴系列,约定了十几位国际知名的钢琴家来京演出:维萨拉兹是年度最后的一位,也是最受欢迎和追捧的一位。希望以后还能听到她的演奏,同时也希望在国家大剧院听到更多的优秀钢琴家的演奏,无疑对开拓我们的眼界有极大的裨益!