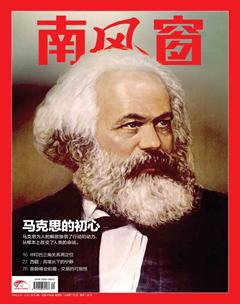

马克思是谁?

张旭

“真理像光一样,它很难谦逊。”这是马克思在其第一篇政论文章《评普鲁士最近的书报检查令》中写下的句子。

马克思的一生都在追寻真理,一步一步,他把有关人类命运的真理都在身上聚集和升华。有人总结说:“马克思之前的历史,都通向马克思;马克思之后的历史,都是从马克思重新出发的。”

思想巨人,让人仰望,光芒太盛,不可直视。或许正因如此,今天许多人只知给予他“天才”的盛誉,而对作为一个真实存在的人的马克思,却缺乏足夠的了解。

马克思其实很可爱。这位天才思想家的人生一样是交织着苦乐爱憎的。不同之处在于,他思索的不是个人得失而是人类的未来,他“被真理的旋律迷住”,并且对真理有着不可撼动的信念。

浪漫的特里尔之子

“谁,风暴似的疾行?是面色黝黑的特里尔之子,一个血气方刚的怪人。他不是在走,而是在跑,他是在风驰电掣地飞奔!”

这是青年恩格斯对马克思形象的描写。那时他和马克思还没有见过面,但彼此神交已久。通过人们对马克思的渊博学识、革命品质和战斗精神的介绍,恩格斯对这位未来40多年的亲密战友作出了诗意的想象。

马克思的女婿,保尔·拉法格说,马克思是一个体魄健壮的人,高于中等身材,肩膀宽阔,胸部十分发达,仪表匀称。“如果他在年轻时做体操的话,他会成为非常强壮的人。”

尽管没有做体操,但马克思也是一个热爱运动的人,他坚信一个健壮的身体是工作的基础。

他喜欢散步,还喜欢击剑,谈到后者,他的朋友威廉·李卜克内西回忆说:“他尽力以猛攻来弥补自己技术的不足。要是马克思碰上一个不够沉着的对手,有时候他就把对手击出场地之外。”

年轻时的马克思充满荷尔蒙的魅力,以及艺术家的浪漫。他写幽默小说、剧本,并创作了三本诗集,其中大部分的诗都是写给他未来的妻子—燕妮。

未来的革命导师并非天生深沉而理性。在波恩大学读书期间,马克思甚至还曾经准备与人决斗,受到父亲亨利希·马克思的严厉批评。年轻时的马克思充满荷尔蒙的魅力,以及艺术家的浪漫。他写幽默小说、剧本,并创作了三本诗集,其中大部分的诗都是写给他未来的妻子—燕妮。

“燕妮!笑吧!你定会觉得惊奇:为何我的诗篇只有一个标题,全部都叫做《致燕妮》?须知世界上唯独你,才是我灵感的源泉,希望之光,慰藉的神。”

“我能把千卷万册的书,写满你的名字,不计页数,愿思念的火焰在里面呼呼燃烧,愿意志和行动的喷泉涌流滔滔。”

燕妮是“特里尔城最美丽的女子”、“舞会上的皇后”,特里尔的贵族公子们都期望得到她的明眸一顾,而她却只对马克思情有独钟。在给马克思的信中,她简洁地写出了人们都熟悉的初恋味道:“只要你朝我看一眼,我就会感到恐惧而不敢再说一句话,血液就会在血管里凝结,心怦怦直跳。”

马克思用更澎湃的热情回应说:“‘在她的拥抱中埋葬,因她的亲吻而复活。这正是你的拥抱和亲吻。我既不需要婆罗门和毕达哥拉斯的转生学说,也不需要基督教的复活学说。”

燕妮的父亲是威斯特华伦男爵,身为贵族,却对平民犹太律师家庭出身的马克思眷顾有加,经常和他一起散步,分享对社会的看法。

正因马克思和燕妮的爱情是冲破封建门户之见的激情之爱,亨利希·马克思对儿子千叮万嘱:“要珍惜她这纯洁的爱情和自我牺牲的勇气。没有一个王公贵人能把她从你手中夺走。”

马克思和燕妮的下半生度尽劫波,但他们始终矢志不渝地相爱。

“凶恶的刀笔奇才”

一身浪漫主义气质的马克思,后来放弃了艺术之路。因为他认识到,“诗歌只能是一件附带的事”,“既然诗歌不能美化生活,又不能使生活幸福,那就放弃它吧。”

日渐成熟的马克思对“纯粹的艺术形式”兴致索然,他所理解的“生活幸福”,是无法依靠艺术去实现的。在17岁时的作文《青年在职业选择时的考虑》中,他就清晰地阐述过自己的幸福观。

他写道:“如果我们选择了最能为人类福利而劳动的职业,那么重担就不能把我们压倒,因为我们这是为大家而献身;那时我们所感到的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣,我们的幸福将属于千百万人,我们的事业将默默地但是永恒发挥作用地存在下去,面对我们的骨灰,高尚的人们将洒下热泪。”

马克思喜欢的诗人是莎士比亚、埃斯库罗斯和歌德,他从对他们的阅读中获得的不仅仅是艺术享受,他看到,他们的共同之处是永不停息的对生活真理的追求,是那对“真正人类本质的理想生活”的探索。他们去暴露和反映所谓“合理关系”的本性,使非人的世界人道主义化,有助于未来的生活改革者去认识苦难人类的存在,人类是会思维的,而会思维的人类正在受着压抑。

马克思的幸福就是为人的解放和自由发展而斗争。

“诗人马克思被思想家马克思制服了。你的艺术也并不像燕妮那样美丽,你以修辞上的斟酌代替了诗的意境。”苏联学者瓦·奇金这样概括马克思的转变。“马克思把幸福观和斗争这个概念结合了起来,你可以把这看成一种自然的天赋,革命争论方面的莎士比亚。”

中学毕业后,马克思到波恩大学读书,后转入柏林大学(洪堡大学)。但由于不满意因出版审查制度导致大学学术自由的丧失,他把自己的论文寄给了耶拿大学的学者法庭,并且马上就获得了耶拿大学的哲学博士学位。博士毕业以后,马克思原本打算到波恩大学当教授,但因为他的民主倾向而未能如愿。

马克思的房间里杂乱堆放着各种资料和图书,他从来不允许任何人去整理,任何整齐对他而言都是混乱本身。他可以在看似无序中指挥着一大堆书籍一起工作:“它们是我的奴隶,应当按我的意志为我服务。”

白天在博物馆看书,夜里则在家动笔写作,马克思经常“两眼昏黑,头脑剧痛,胸部发闷”,“有时觉得实在难受,不得不合上有趣的书,走出去晒太阳和呼吸新鲜空气”。

思想家的严谨让人惊叹,即便为了一个“不重要”的事实,他也会专门去一趟大英博物馆。写《资本论》第二卷时,仅仅为了弄清俄国的统计学,他查阅的书籍就足有两立方米。参考原始资料的习惯使他连最不知名的作者都涉猎了,整个世界上只有他才会引用他们。《资本论》里引证了那么多无名的作家,他们借以为后世所知。

从古希腊神话和抒情诗到农艺学和数学公式,人类知识的各个领域,无不引起他寻根问底的注意。在晚年,为了深化政治经济学研究,完成《资本论》后几卷的撰写,马克思把科研重点放在了科学技术和数学问题上。

真正能让马克思无比愉快的事情,是收到恩格斯的来信,这位为了共同的事业能在经济上维继而不得不去从事最讨厌的企业管理工作的战友,总能给他提供实践领域的感性材料,辅助他的思考。马克思的小女儿艾琳娜回忆说:“有时摩尔(马克思在家里的外号)读着恩格斯的来信,笑得眼泪流出来。”

马克思嗜烟,在他写作的时候,整个房间烟雾缭绕。一名英国警探在一份1850年的调查报告中这样描述马克思的家:“当你走进马克思的房间,腾腾的烟雾刺得你双眼泪水直流,以致使你一时感到仿佛在洞穴中摸索徘徊。”到晚年时,为了健康考虑,马克思又以惊人的毅力戒掉了吸烟的习惯。

《资本论》第一卷完成后他才有时间给朋友们回信,他在给矿业工程师齐格弗里特·迈耶尔的回信中说:“我为什么不给您回信呢?因为我一直在坟墓的边缘徘徊,因此我不得不利用我还能工作的每时每刻来完成我的著作。”

与这样的刻苦相伴的是清贫到衣食无着的生活。马克思40岁生日来临之前的寒冬,冰冷的屋子没有煤块取暖,餐桌上空无一物,妻子仅有的一条披肩被送进了当铺。因为房东催租和各种店铺里的赊欠,他们一家人还常常被赶出门去。

“我扛了半个世纪的长活,结果还是一个穷光蛋。”1858年,当耗费了15年写成的《政治经济学的批判》定稿之时,马克思通知恩格斯说:“倒霉的手稿写完了,但不能寄走,因为身边一分钱也没有,付不起邮费和保险金。未必有人会在这样缺货币的情况下来写关于货币的文章。”

这份“倒霉的手稿”告诉世人:社会的物质生产力发展到一定阶段,便同它们一直在其中活动的现存生产关系发生矛盾,于是,这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏,那时社会革命的时代就到来了。

《资本论》诞生的时间越临近,马克思就越清楚,他将把拥有强大威力的武器交给无产阶级。“伟人们之所以看起来伟大,只是因为我们自己在跪着。站起来吧。”

1867年4月的一个早晨,马克思上了一艘小客轮,离开伦敦港,为的是把拥有巨大能量的武器—《资本论》第一卷手稿送到欧洲大陆去。

“伟人们之所以看起来伟大,只是因为我们自己在跪着。站起来吧。”

《資本论》第一版,勉强才印了1000册。“多年心血换来的这卷书,所得稿费将不够偿付工作时吸烟用去的费用。”尽管马克思偶尔会发出这样令人凄然的感叹,但这个怀疑和否定一切的思想者从未怀疑过自己工作的意义。

他在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中曾经指出:“批判的武器当然不能代替武器的批判,物质力量只能用物质力量来摧毁,但是理论一经掌握群众,也会变成物质力量。理论只要说服人,就能掌握群众,而理论只要彻底,就能说服人。所谓彻底,就是抓住事物的根本。但人的根本就是人本身。”

1883年3月14日,马克思在工作中安详地离世,“当代最伟大的思想家停止思想了”。英国伦敦海格特公墓,他的墓碑上刻着他的名言:

“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”