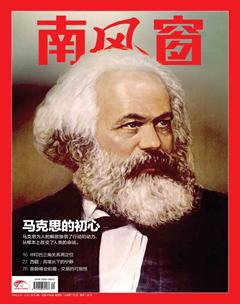

百余年前的那双眼睛

石勇

按照现在的某种视角,马克思也是妥妥的中产。

他出身于中产阶层家庭,父亲是一名精通多种语言的犹太律师,母亲是贵族。虽然他在小学时没有上名校(不是学位房的原因),也没有报名参加各种天价辅导班,但在他父亲的教导下,也学过语言、算术、图画等。他父亲还带他参观过各种展览和“游学”,从小就具有国际性人才的思维和視野。

另外,他父亲的朋友圈以及小区也遍布高层次人士。比如邻居就有威斯特华伦男爵这样的人物,当他来马克思家里聊天的时候,谈的都是希腊罗马故事,以及莎士比亚剧本。

在这样的家庭氛围中成长,马克思上了985(柏林大学),迎娶白富美(燕妮),但当然,没有当上CEO,没有按照剧情设计走上所谓的人生巅峰。

因为他是马克思,一个超越了权力﹣资本世界观的人,一个在青年时期就具有强大的格商,选择了“最能为人类幸福而劳动的职业”的人。他认为,如果这样,“我们所感到的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣,我们的幸福将属于千百万人。我们的事业是默默的,但它将永恒地存在,并发挥作用”。

1999年,英国广播公司(BBC)在全球范围内举行过一次“千年思想家”评选,马克思的得票排名第一。这,看上去奇怪,却非常自然。

要论思想的影响力和对现代社会结构的改变程度,无人能望马克思项背。他不仅是无产阶级的革命导师,同时也是社会学的三大奠基人之一,其目光在一百多年后,仍能洞穿现代社会结构的五脏六腑。

他无时不在,从来就没有真正离开。即使有人把他感觉为另一个历史-社会空间的存在物,陌生,遥远而又带来焦虑,但这也只源于:他并不真正了解马克思。

给理想一个武器

马克思一开始是携带着理想和思想的武器出现的。

19世纪,正是资本原始积累的野蛮年代。马克思在那时所目睹到的,是血汗工厂,是资本家对工人的压榨,是冷酷无情的资本法则,是贫富分化,是社会弥漫着的粗鄙利己主义观念。看上去,这就像是人类的一种堕落。

这种社会体系到底合理还是不合理?分歧并不是人与人之间的区别。因为其不合理显而易见,人类没有受到利益污染,也没有受到心理结构所影响的基本智力即可以作出判断。

区别从这里开始:是因为利益、心理的需要强行认为它合理,并且还找到一堆“理论”辩护,还是不?是准备顺应它,并且利用这个社会体系所漏出来或提供的机会,顺着利益结构的杆子爬上去,还是坚守良知,批判它甚至想改变它?

这种区别,可以说是“现实主义者”和“理想主义者”的区别。

“现实主义者”在一个看似稳定的社会结构里无疑占据多数和主流。在这样的社会结构里,背离了既定利益分配游戏规则的任何理想,对于他们来说都具有很大的风险,这些粗鄙或精致的利己主义者一定要把拥有这种超出个人利益之外的理想的人,视为幼稚或神经不正常而加以嘲笑。马克思当时就受到了很多这样的嘲笑。在那些人看来,像马克思这种出身于中产阶层,并且一路顺风顺水地拿到中产阶层入场券的人,不利用自己的知识为资本主义体系服务来维护较好的阶层地位,不仅是有问题的,而且也是不可思议的。

他只是用思想的真诚,去关注千千万万人的生活,激活无数理想主义者的良知,并让他们找到掌控自我和未来的力量。

在我的观察中,一个理想主义者虽然并不认同,但可以理解一个现实主义者的所思所作,可是要让一个现实主义者去理解一个理想主义者是很难的。这不是心智模式的不同,而是人格状态的不同。

马克思当然并不仅仅是一个理想主义者。他跟“现实主义者”的区别也远不止于此。

像圣西门、傅立叶等人可以称之为理想主义者。他们想象并设计了一系列理想社会的方案,但终因无法洞察到资本主义社会的内在运作法则,无法触动资本主义背后的那个“利维坦”(霍布斯语)而功败垂成,因此只能沦为传说中的乌托邦。这是思想的深度不够,以及无法把“批判的武器”变成“武器的批判”造成的。

马克思是从“黑格尔”这所大学毕业的。他获得哲学的深刻时也知道哲学的漏洞。他看到了维持资本主义这架机器运转的命门—剩余价值;看到了它的后果—人和整个社会的异化;知道了它的结局—资本主义在逻辑上是一种自毁的社会体系。但这一切不可能自动实现,未来是需要人去创造,而不是预先摆在那儿,在某个时间点等着人过去的。因此,他还看到了把资本主义的社会体系组织和武装起来的那种异己力量—国家。他对此再清楚不过:“现代的国家政权不过是管理整个资产阶级的共同事务委员会罢了。”

反观人类历史,马克思所讲的东西,是最能给人以力量感和对未来的信心的东西之一。常有人拿它和基督教的《圣经》相比,但马克思在这里并没有讲关于未来的故事,也不显示出这是一种“天启”。他只是用思想的真诚,去关注千千万万人的生活,激活无数理想主义者的良知,并让他们找到掌控自我和未来的力量。

克服健忘症

200年来,马克思所开创的那个主义在一些社会里一次次被宣布成功,在另外的一些社会里则一次次被宣布死亡。而超越他,回到他的声音,更是不绝于耳。

但有一点是清楚的:即使是在西方社会,也没有人可以否认,是马克思在背后推动了资本主义体系的社会变革,使资本家对无产阶级一再作出让步。所以,即使很多人,因为马克思所讲的东西已经变成高头讲章而对他感到陌生,他们也是马克思思想的受益者。

200年前,一个工人只能在饥饿的驱迫下从事异化劳动,而他的女儿也只能去做一个受人侮辱的女佣。他们只能在生存这根皮鞭的抽打中,让资本主义社会体系榨取自己的所有能量。

200年后,这个工人已经因为工会的存在,因为手中的选票,而拥有了8小时工作制,他更多是被“民族主义”这类话题而不是“阶级”这类话题吸引,如果有“被迫害者”,那么他所指向的对象也不是资本家而是外国人。他的女儿也不再是一个女佣,而是一个接受过大学教育的白领,热衷于各种小资生活方式。

以哲学家马尔库塞当年的观察(马尔库塞在20世纪60年代的西方被称为“3M”之一,3M即马克思、毛泽东、马尔库塞,他们的名字首字母都是M),工人和他的女儿这样的人,其实已经看不到多少“革命性”了,他们从生活方式到观念都被整合进资本主义体系之中。我们且不用“洗脑”这样的词语,但确实可以发现:潜意识中,很多已经不用重复一天十几个小时的非人劳动的人,在繁荣的现代生活中,确实很少把自己今天的境况和马克思联系起来。

对于世俗生活,尤其是由市场、由消费主义所构造的世俗生活来说,不同于由政治运动所构造的生活,无论是小资、小清新、文青,还是轻奢主义,皆代表了一种内心态度—无论是真自我的需要还是假自我的需要。我们无法对这种生活进行一种超出心智和审美领域的价值判断。而且,让人们获得幸福,恰恰是无数用马克思主义武装自己的人所追求的。所以,即使一个工人和小资很少去想到马克思,他们的生活本身也已是马克思主义改变现代社会结构的一种内化。

当然,很少联系在逻辑上会导致遗忘。所以,德国作家、1972年诺贝尔文学奖获得者海因里希·伯尔才这样郑重提醒:

“一部进步史乃是一部忘恩负义史。后生者只是一味地捞取和享用好处,至于曾为好处所付出的代价连想也没去想……没有工人运动,没有社会主义者,没有他们的思想家,他的名字叫卡尔·马克思,当今5/6的人口依然还生活在半奴隶制的阴郁状态中。”

伯尔并不是“马克思主义者”。但和很多用良知说话的人一样,他知道马克思对于人类进步和解放的巨大贡献,也知道人类很容易有健忘症。

不断回应现实

资本喜欢讲故事。小到吸引投资人,大到把资本主义讲成是一种“自然法则”,皆是它的拿手好戏。20世纪90年代,苏联解体后,弗朗西斯·福山还颇为自得地讲了一个“历史的终结”的故事。在这个故事里,历史已经终结,资本主义从此一统江湖。

30年时间不到,2017年3月,福山却已经承认:历史的终结推迟了,美国成了“失败国家”。一代“资本主义辩护士”,因此理论破产。

在德国学者罗伯特·库尔茨对资本主义漫长历史的考察中,他发现资本主义所讲的故事渗透到了方方面面,包括人文社会学科都在劫难逃。其中一个逻辑,恰恰是马克思在《1844年经济学哲学手稿》里揭露的,即资本主义要把人当物来看待。

一个特定社会的人文社会科学,总是或多或少地受到这个社会的心智模式的感染。既然资本主义把人当成物来看待,那人文社会学科也不可避免地“生物学化”。最开始是达尔文,然后是社会生物学大神斯宾塞,后来是冯特、华生等人,直到今天,“主流”的“心理学研究”已经把心理学等同于生物学、神经学,以及在实验室里对猴子的行为控制。他们认为,这样才是“科学”的。

即使一个工人和小资很少去想到马克思,他们的生活本身也已是马克思主义改变现代社会结构的一种内化。

这里的低级逻辑错误且不说,这一套基于操作主义,以及对人的“物化”的东西,最开始恰恰是资本家在血汗工厂里对工人玩的,而这样玩的时候用上了“自然法则”的名义。既然资本主义生产体系可以用自然法则的名义,那从它投影过来的东西,在人文社会学科上用“科学”的名义玩,就毫不奇怪了。

颇具讽刺性的是,现代资本主义体系或者渗透了资本主义内在法则的社会,恰恰是心理-精神问题最严重的社会。马克思当年所讲的那种人与人之间的异化,那种“人和人之间除了赤裸裸的利害关系,除了冷酷无情的‘现金交易,就再也没有任何别的联系了”的社会状态,甚至在今天已经变成了一种游戏规则。所以,情况是:资本主义体系不断地制造出一个个心理和精神上有问题的人,一边又企图用它的配套“治疗方案”治疗他们—但这种配套“治疗方案”恰恰又是心理和精神问题的一个来源。

说到底,像思想家弗洛姆所说的,这些所谓的“心理学”最多能解决一个人对资本主义社会的“适应”问题,而“适应”即是“精神健康”。

社会问题、心理﹣精神问题在一个社会中是相互影响的。它们来源于特定社会中的结构﹣法则。比如贫富悬殊、结构性暴力、人与人之间相异化、社会冷漠、权力﹣资本的不受约束,等等—它们皆是制造问题的清单,而彼此又在相互强化而不是弱化。

从这个意义上讲,把马克思的思想理论说成是为了人类的解放没有任何夸张,这并不仅仅是社会经济处境上的解放,而且是人总体上的解放。也因此,他的目光是极为长远的,如特里·伊格尔顿所说,他从来不拿未来说事,因为未来是一种“运动”,是要人们不断地回应现实挑战去解决。

1998年,在《共产党宣言》发表150周年的时候,美国哲学家罗蒂在德国《法兰克福汇报》上发表了一篇题为《失败的预言,光荣的希望》的纪念文章,向马克思表示了崇高的敬意。罗蒂说:

“我们的孩子应该从小就明白,他们自己的命运与那些孩子的命运之间的不平等既不是上帝的意志,也不是经济效率的必要代价,而是可以避免的悲剧。他们应该尽早考虑世界可以如何来改变,以确保其他人饮食过度时不会有一个人挨饿。”

马克思当年所讲的那种人与人之间的异化,那种“人和人之间除了赤裸裸的利害关系,除了冷酷无情的‘现金交易,就再也没有任何别的联系了”的社会状态,甚至在今天已经变成了一种游戏规则。

他继续说:

“现在和1848年一样,富人总是通过使穷人更穷来变得更富……如果以‘20%最富的人代替‘资产阶级,‘其他80%的人代替‘无产阶级的话,《宣言》的大部分話仍然没有错。说历史是阶级斗争的历史也仍然没有错,它可以被解释为在每一个文化中,在每一种政府形式下,在每一个可想象的情况里,掌握钱和权的人会撒谎、欺骗和偷窃,以确保他们和他们的后代永远垄断这两样东西。”

写下这些文字的罗蒂,并不是欧美左派,他只是一名“后现代资产阶级自由主义者”。