中国国家博物馆藏《史晨碑》(明拓本)

杨扬

编者按:2018年伊始,安徽美术出版社联袂中国国家博物馆推出《中华宝典——中国国家博物馆馆藏法帖书系(第一辑)》,凡10册,含宋拓欧阳询《九成宫醴泉铭》、颜真卿《千福寺多宝塔感应碑》,明拓《曹全碑》《孔宙碑》等经典法帖。这些馆藏法帖均为首次面世,或为宋拓,或为明拓,或为原作墨迹本其中《孔宙碑》明拓本是目前所能见到的最早拓本,《怀仁集王书圣教序》是北宋早期拓本,《史晨碑》是明代早期拓本,《九成宫醴泉铭》是南宋拓本,并有历代递藏者的注释、题跋、笺注、收藏印等丰富的文物信息,原碑原帖,弥足珍贵。本套法帖由国博专家精选并撰写导读文字,既是入门临习的必备范本,亦是可赏可鉴的书法经典。从2018年第一期开始,本刊陆续刊登部分法帖内容,一期介绍一本,希望广大读者能喜欢并提出宝贵意见。

汉《史晨碑》刻立于东汉灵帝建宁二年(169),是孔庙著名汉碑之一,碑阴、碑阳皆刻字,又称《史晨前后碑》。前后碑共计干字有余,可谓皇皇巨制。通篇书写流畅舒展、—丝不苟、丰满宏丽,法度严谨之外多有变化,端正和雅之余情趣丰富。现碑石仍在山东曲阜,碑通高207.5厘米,碑身高173.5厘米,宽85厘米,厚22.5厘米,于1996年由孔庙移至孔府西仓汉魏碑刻陈列馆保存。

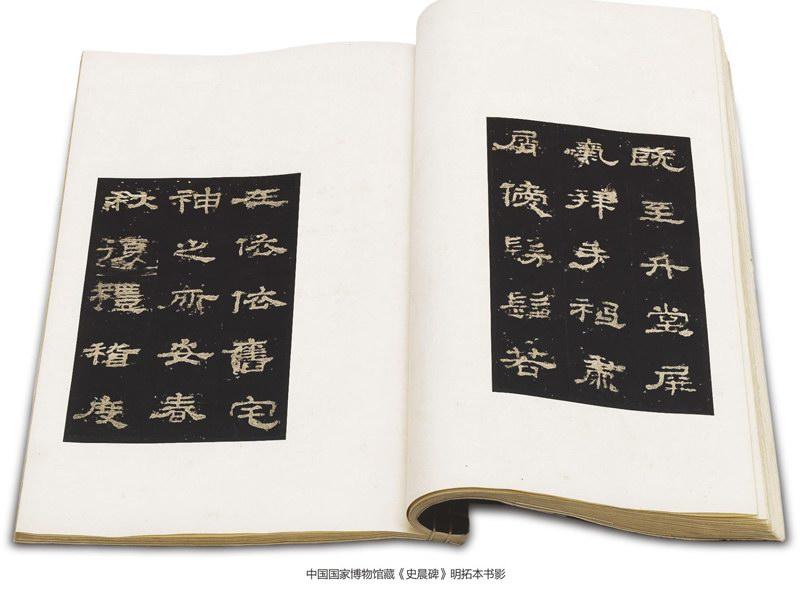

目前所知两面皆有刻字的汉碑仅存《史晨碑》-例。向东的碑阳一面称为《史晨前碑》,又名《鲁相史晨祀孔子奏铭》《汉史晨奏铭》《史晨请出家谷祀孔庙碑》等,碑文共十七行,每行三十六字。而碑阴称为《史晨后碑》,又称《鲁相史晨飨孔庙碑》或《史晨谒孔庙后碑》,隶书,碑文正文其十四行,每行三十六字。正文后刻有唐武则天大周天授二年( 691)马元贞等人题跋四行。中国国家博物馆所藏《汉史晨前后碑拓本》前碑拓共十开,起首缺“上尚书”的“上”字,“有益于民”后文字皆缺失。前碑之后有谭泽闯手录何绍基题跋及谭氏本人题记半开。后碑正文十四开半,附天授二年跋文。

《史晨前碑》录写了建宁二年鲁国丞相史晨与长史李谦联名上奏尚书的奏铭,首先报告史晨到任后礼谒孔宅、祭祀孔庙的事迹,继而奏请“出王家谷,春秋行礼,以共烟祀”,提议由国家出资进行每年的祭孔活动,最后一段为赞颂孔子德行的韵文。《史晨后碑》则陈述了史晨如何以个人俸钱拜谒孔子,并率众九百零七人飨礼孔庙、祭祀孔子的盛况。文章后段记述了祭祀之后史晨主持修饰庙宅、修通大沟、立市种梓等一系列活动。

西汉武帝以来,经董仲舒改造后的儒学成为国家宗教,“罢黜百家,独尊儒术”,儒家思想的统治话语权得以确立。东汉自光武帝始,更有几代君主亲赴曲阜祭孔,对孔子的一系列祭祀礼仪逐渐规范化、日常化;地方重要官员更是争先立碑纪事,宣扬祭孔、尊孔事迹,是以庙碑层出不穷。庙碑既要表现出立碑者的威权,切合庙堂祭祀场合庄严肃穆的气象,更须呈现儒家所追崇的中和之审美理想,在众多汉碑中往往规格最高、花费最夥。庙碑所选用磐石皆极精良,多延请当时著名书家书丹,再以良工名手完成石碑的镌刻。《史晨碑》立于儒家圣地曲阜孔庙,与《乙瑛碑》《礼器碑》并称“孔庙三碑”,是名气最大、影响最为深远的庙碑代表之一。

《史晨碑》最早的著录可见于宋欧阳修的《集古录跋尾》,并在宋赵明诚《金石录》、宋洪适《隶释》、明都穆《金燕琳琅》等重要金石著录中均有提及。作为汉隶成熟期的典范之作,风格古雅的《史晨碑》向来受到推重。万经《分隶偶存》中评《史晨碑》:“修饬紧密,矩度森然,如程不识之师,步伍整齐,凛不可犯,其品格当在《卒史》(《乙瑛》)、《韩敕》(《礼器》)之右。”孙承泽《庚子销夏记》称:“史鲁相有二碑,石皆完好,字复尔雅超逸,可为百世楷模,汉石之最佳者也。”对于书家而言,研习摹写《史晨碑》等汉碑更是追摹古人的不二法门。方朔在《史晨碑跋》中曾谈及此现象: “本朝习此体者甚众,而天分与学力俱至,则推上元郑汝器(郑簠),同邑邓顽伯(邓石如)。汝器戈、撇参以《曹全碑》,故沉着而飞舞。”邓石如曾大量临写《史晨》,自称:“乃学汉分,临《史晨前后碑》《华山碑》《白石神君》《张迁》《潘校官》《孔羡》《受禅》《大飨》各五十本。三年分书成。”翁方纲自述:“予箧中汉隶拓本殆将百种,又手自钩摹汉隶人所不易多得者,又数十种。”

《史晨碑》虽有宋代著录,但并无可靠的宋拓本可见,文献中提到的宋拓本有些现已证实为明拓,有些则已佚失而难以考证。吴湖帆认为,宋代“盛行集帖,不尚碑刻,凡世传宋拓古帖,不论整残,所见犹夥;至于碑碣,凡初唐诸刻,宋拓尚可见,汉魏则绝无也,盖亦风尚使然”。在汉《景君铭》跋文中,他更明确提出“汉碑世无宋拓,其号称宋本者,皆明拓之古者”的论点。虽言辞之间有失绝对,但仍可视作对《史晨碑》无宋拓的合理解释。

中国国家博物馆藏《史晨碑》拓本为明初所拓,碑文第二行“阐弘德政”中“阐”字右边竖笔完好,而现存其他版本中此笔均有残损。另外,碑文第九行“有益于民”的“益”字最后一笔横未连石花。从这两处显著特征可推断,此本当为目前所见最早本。

谭泽闿在前碑拓片之后抄录了何绍基为其旧藏本所作跋文,何氏跋文原迹现藏于上海图书馆,题于一册《史晨后碑》拓本后。何氏先是指出孙承泽在《庚子销夏记》中将前、后碑颠倒之误,接下来抄录了翁方纲在《金石记》中对乾隆丁酉年(1777)抬碑出趺事件始末的描述。

明末清初间,《史晨碑》重立时因趺座过深,最末一字落入趺座中不能拓出,所得拓本便为每行三十五字,是为翁方纲所说“百年前本”为三十五字本的缘由。尔后在翁氏授意下,由孔孟组织了—次抬碑。然而,尽管此次抬碑出趺后可以看到最末—行字,但文字下端仍与石座相连、难以捶拓,最多只能拓得三十五字半,拓工或为省事,仍旧只拓三十五字。具体论断可参考方若《校碑随笔》:“明季至国初拓本每行末一字皆未拓,只三十五字,埋入土中故也。乾隆年间升碑后乃拓全,然末一字皆余半而已。若行旧拓本每行三十六字,则宋元或明初拓本矣。”

谭泽闺在抄录后附—段自书跋文,称:“右蠼叟自跋所藏卅六字本《史晨》在詩孙梅庵处,余屡见之,今归南京蒋苏龛,生平所见殆为第一。今毂孙吾兄示此残册,亦卅六字,纸墨沉古,与何本正同。”谭氏以纸墨及拓功来推断此前碑与何子贞所藏后碑为同一本。而王壮弘、仲威等历代碑帖鉴定专家据此误将国博藏《前碑》称作“何绍基旧藏本”。然而,从何氏本人文集、题跋等材料中,并无其曾藏有此本的佐证。谭泽闿跋文中所提到的梅庵即李瑞清,蒋苏龛实则为蒋苏庵(童),应为谭氏笔误,蒋苏庵即蒋国榜,是民国时著名富商、西湖蒋庄主人,曾师从李瑞清。此本中有孙祖同(字伯绳,1894-?)、蒋祖诒(字毂孙,1902-1973)两人钤印。未见更早的题跋或鉴藏印。

虽然国博本《史晨碑》前碑“有益于民”以下内容均缺失,为“残本”,但拓工、用纸、用墨皆为一流,诚如谭泽闿在跋文中说:“大美忌完,固不以阙佚为憾也。”

此本前后碑拓本为后人拼配本。与前碑相比,后碑拓片字口不够清晰,略显疲弱,用纸、用墨也无前碑精良。《史晨碑》向来常有只拓前碑而不拓后碑的情况,故后碑拓片较之前碑稀少,前、后碑拓本分作两件拆开售卖也屡见不鲜,因而不同版本的前后碑拓片拼配现象十分常见。国博藏本的后碑拓本也是三十六字本,应同样是重修入趺前所拓,有沈梧(字旭庭,道光年间举人,江苏无锡人。善书画,精收藏,斋号古华山馆)鉴藏印。