董志塬区气象干旱特征及其对作物产量的影响

周海香,胡梦,刘文兆,宁婷婷

(1.中国科学院水利部水土保持研究所,黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室, 陕西 杨凌 712100; 2.西北师范大学, 甘肃 兰州 730070; 3.西北农林科技大学, 陕西 杨凌 712100; 4.中国科学院大学, 北京 100049)

IPCC第五次报告[1]指出全球平均陆地和海洋表面的温度在1880—2012年间以每10年0.12℃的速率上升,多年平均升温幅度达0.85℃,气候变暖已成为不争的事实。21世纪以来,世界各国都强调可持续发展,而地表气温上升,部分地区降水减少引起的高温热浪,干旱等一系列极端气候事件已成为可持续发展中面临的重大挑战。据统计,中国每年因受旱灾而导致的作物减产达到2.6×1010kg[2]。Wang等[3]的研究表明中国大陆自1950年以来,干旱事件风险呈增加趋势。Zhai等[4]研究指出自20世纪90年代中期,中国北方各流域干旱发生的频率在增加。考虑干旱发展的不同阶段和研究范围,一般将干旱分为气象干旱、水文干旱、农业干旱和社会经济干旱等[5-6]。其中,气象干旱是由异常气候条件下缺水所引起的,降水是其主要影响因子。而干燥度[7]作为表征一个地区干湿程度的综合指标,可从降水、气温、辐射等气象要素的时空组合来反映区域气候的整体变化[8],广泛应用于地理学和生态学等学科研究中,在全球变化研究中已成为一个经常涉及到的气候指标,尤其是在气候变化、干旱化和荒漠化等的研究之中[9]。降水量是决定干旱的一个主要因子,降水距平[10]是表征其变化的一个主要指标,在评价气象干旱中也常常用到。

董志塬位于庆阳市中南部,是“陇东粮仓”的主体,农业在区域经济结构中所占比重较大,而干旱是限制该区农业发展的主要自然灾害之一[11]。已有许多学者就陇东黄土高原气候因子对粮食产量的影响做了研究。姚玉璧等[12-13]用气温、降水、日照时数等因子表征了气候变化对陇东黄土高原春玉米和冬小麦产量的影响,He等[14]用APSIM模型模拟了在品种、管理措施等其它因素不变的情况下,降水和温度变化对粮食产量的影响,认为在1961—2010年降水量下降、气温上升的背景下,陇东黄土高原粮食产量受气候变化影响的趋势变率为-104 kg·10a-1。本文由干燥度并结合其主要组分——降水量,以地处董志塬腹地的西峰区为例,分析气象干旱对粮食产量的影响,以期为气候变化背景下的粮食安全与区域经济发展服务。

1 研究区概况

董志塬是黄土高原地区黄土沉积较厚,面积最大的黄土塬,其东西夹于马莲河与蒲河之间,南以泾河为界与泾川县相望,北以教子川至蔡庙沟为界与庆城县相接。该区位于半干旱与半湿润过渡区[15],属于温带大陆性季风气候,夏季高温,降水集中,冬季严寒,雨雪较少,多年平均降水量约为550 mm,多年平均气温约为8.9℃(1955—2013)。土壤以黑垆土为主,蓄水抗旱,适合农作物生长。至2010年,董志塬区耕地面积113 300 hm2[16],属于典型的旱作农业区。

董志塬主要种植冬小麦、春玉米和马铃薯等粮食作物,一年一熟。冬小麦一般为前一年9月下旬播种,当年6月下旬末、7月初收获;春玉米为4月下旬播种,9月下旬收获;马铃薯则为4月中下旬播种,10月上旬收获。

2 资料来源与研究方法

气象数据选取西峰区气象站(35°44′N,107°38′E)1955—2013年的观测资料,数据来源于中国气象科学数据共享服务网(http://cdc.cma.gov.cn/home.do),包括:10 m高处风速(m·s-1)、日平均气温(℃)、日最高气温(℃)、日最低气温(℃)、日平均相对湿度、日照时数(h)、日降水量(mm)、本站大气压和日实际水汽压(kPa)。小麦、玉米和马铃薯产量数据来源于《甘肃省农村年鉴》[17]。

潜在蒸散量取FAO56-Penman-Monteith模型计算得到的参考作物蒸散量ET0[18],干燥度AI为分析时段ET0与降水量P之比[9]。公式如下:

(1)

(2)

式中,T为日平均气温(℃);Δ为饱和水汽压-温度曲线斜率(kPa·℃-1);Rn为净辐射(MJ·m-2·d-1);G为土壤热通量(MJ·m-2·d-1),在一日之内,近似为0;γ为干湿表常数(kPa·℃-1);u2表示2 m处风速(m·s-1),为观测高度10 m处风速的0.75倍;es表示饱和水汽压(kPa);本文计算中使用的实际水汽压ea(kPa)为饱和水汽压es与相对湿度的乘积。

本文用干燥度和降水距平两个指标来分析董志塬气象干旱特征。用回归分析方法说明不同时间尺度干燥度和降水量变化与冬小麦、春玉米和马铃薯产量的关系,从而探讨董志塬区1955—2013年地表干湿状况变化的时程特征,分析气象干旱对粮食产量的影响。

3 结果分析

3.1 董志塬气象干旱特征

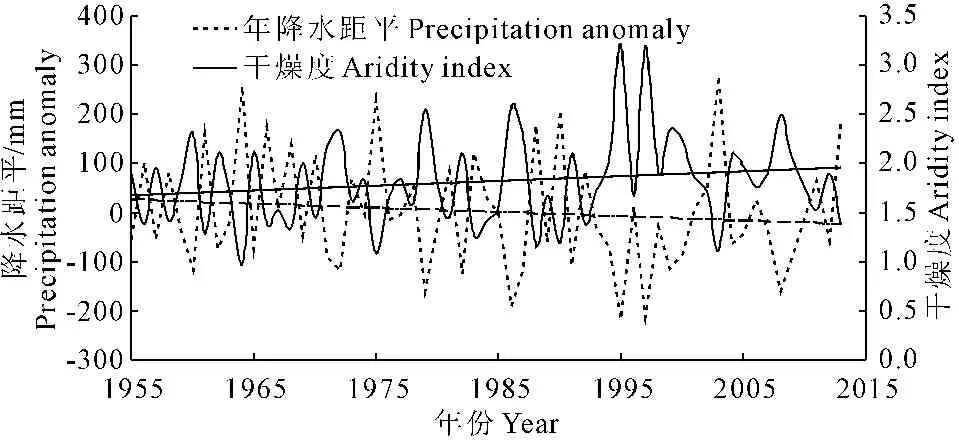

近60年来,董志塬干燥度多年平均值为1.81,多年平均降水量为550.6 mm,降水主要集中在7—9月份,其中,7月份降水量最大,平均值为115.9 mm;12月份最小,平均值为34.6 mm。如图1所示,在1995年,干燥度呈现最大值3.22时,降水量负距平也达到最大值(-216.9 mm)。干燥度的变化不仅取决于降水,还与气温、风速、水汽压等影响潜在蒸散的气象因子变化密切相关。从图1中可看出,1985年之前,降水距平和干燥度起伏较平缓,降水距平与干燥度距平平均绝对值分别为88.1和0.33,1985年之后二者起伏加大,距平平均绝对值分别为96.0和0.38。从整体上看,董志塬降水量以0.89 mm·a-1的速率呈微弱下降趋势,干燥度以0.005/a的速率呈微弱上升趋势,M-K检验二者变化趋势都不显著。1995年和1997年干燥度与降水距平都出现两个较为明显的极值点。

图1董志塬1955—2013年干燥度和降水距平图

Fig.1 The varieties of aridity index and precipitation anomaly in Dongzhi Loess Tableland from 1955 to 2013

3.2 董志塬气象干旱对粮食产量的影响

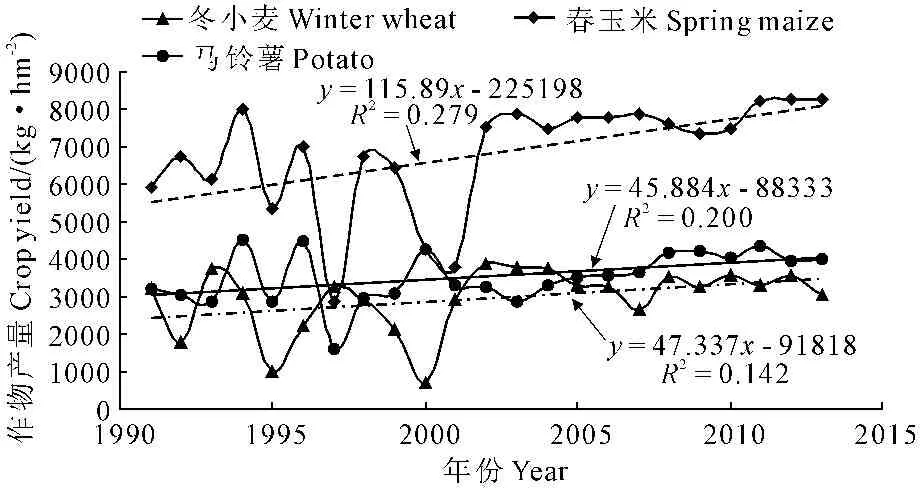

董志塬作为雨养农业区,降水量小且季节分配不均是制约当地粮食生产的主要因素。20世纪90年代以来,本区降水量逐年减少,干旱灾害频发,粮食产量受到严重影响[19]。图2为董志塬1991—2013年间冬小麦、春玉米和马铃薯三种作物的单位面积产量。23年间冬小麦、春玉米和马铃薯的年平均产量分别为2 950.8、6 813.8 kg·hm-2和3 528.1 kg·hm-2(马铃薯产量为其鲜重的20%)。冬小麦、春玉米和马铃薯单位面积产量在近23年都呈现上升的趋势。三种作物的产量在2002年之前波动较大,之后则平稳上升,其中春玉米产量的波动最大。1997年甘肃省发生比较严重的春旱和夏秋连旱,尤其是陇东地区旱情最严重[20],该年严重的气象干旱影响了春玉米和马铃薯的产量,而当年冬小麦却没有出现明显的减产。

冬小麦、春玉米和马铃薯三种作物的休闲期(冬小麦为7—9月(前一年),春玉米为10月—次年3月,马铃薯为11月—次年3月)和生育期各有不同的水热供给条件。冬小麦生育期为前一年10月至当年6月,在其生育期内,董志塬降水较少,生育期内的降水量不能满足其生长发育所需的水分,所以播前雨季土壤贮存的水分对其生长发育就比较重要,而董志塬的雨季却处于春玉米和马铃薯生长发育时期内。

图2董志塬1991—2013年冬小麦、春玉米和马铃薯单位面积产量图

Fig.2 The yield of winter wheat, spring maize and potato from 1991 to 2013 in Dongzhi Loess Tableland

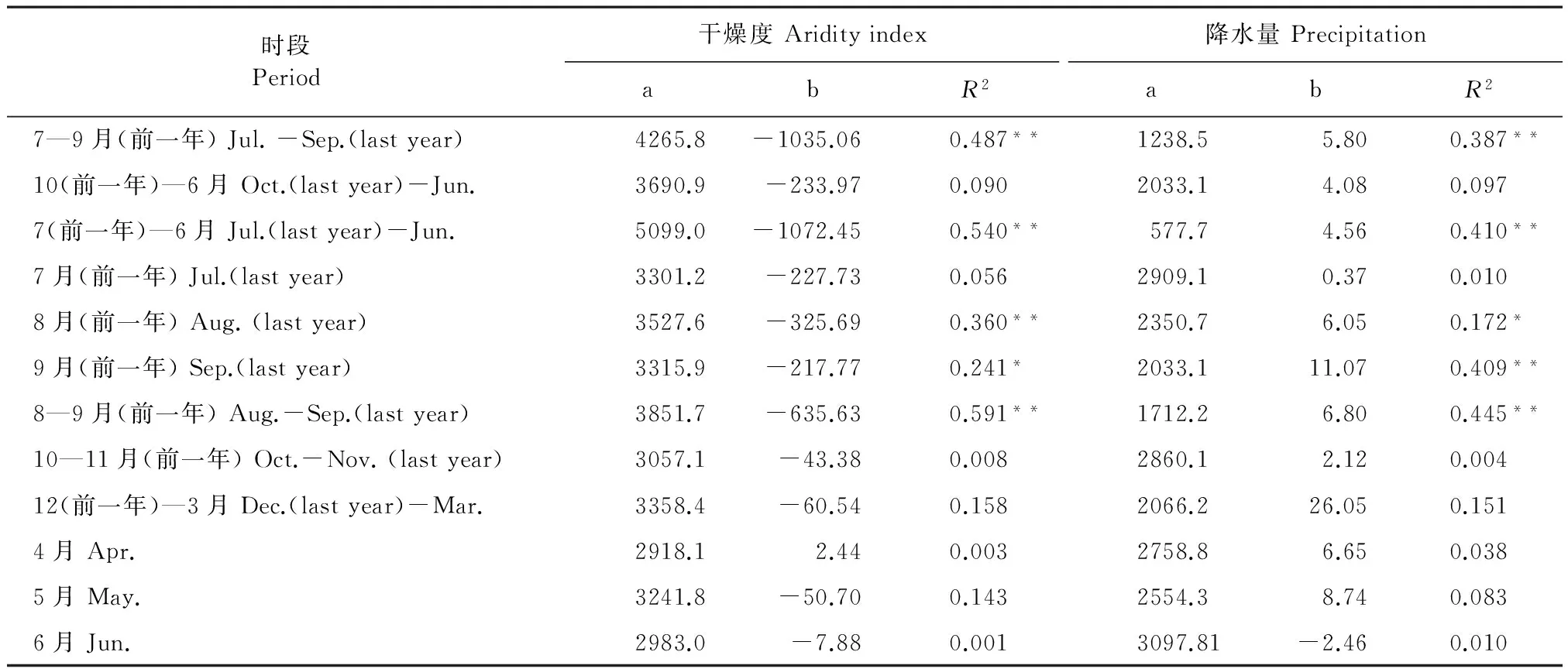

故分析气象干旱对冬小麦产量的影响时,冬小麦休闲期(前一年7—9月)和生育期的气象干旱都要考虑,而在春玉米和马铃薯休闲期,董志塬降水量少,对其产量的影响比较小,而雨季就在其生育期内,故分析春玉米和马铃薯气象干旱对其产量的影响则主要分析生育期(4—10月)阶段的影响。将三种作物不同时间段的干燥度和累积降水量分别与产量做回归分析,逐步缩短时间尺度,可得到对作物产量影响比较大的关键时段。冬小麦在整个休闲期(7—9月份)及7、8、9各月份与生育期中任何阶段组合的干燥度和累积降水量都对产量的影响达到了显著水平,10月、11月及12月到5月的干燥度和累积降水量对产量影响也达到显著水平,但10、11月、12月分别到3月、4月及到6月的干燥度和累积降水量对产量的影响不显著。说明影响冬小麦产量的关键时间段可能为休闲期和5月。对各月份干燥度和降水量与产量做回归分析,发现8、9月的干燥度和降水量对产量的影响比较显著,而前一年7月、10—11月与当年4月、5月和6月单独月份的气象干旱对冬小麦产量的影响不显著,说明5月份及之前降水量的累积作用使其表现出了对冬小麦产量的显著影响。从表1可看出,在8—9月份,干燥度对冬小麦产量的影响达到极显著水平(P<0.01),同时,降水量对冬小麦的产量的影响也达到极显著的水平。8—9月份干燥度每上升0.1个单位,冬小麦的产量下降约63.6 kg·hm-2,降水量每下降10 mm,冬小麦的产量下降约68 kg·hm-2。

表1 不同时段气象干旱对冬小麦产量影响显著性分析

注:a表示线性回归方程常数项,b表示一次项系数,R2为决定系数,*表示显著(P<0.05),**表示极显著(P<0.01)。下同。

Note: a, b andR2mean the constant, the slope and the determination coefficient in regression equations, respectively. * meansP<0.05, ** meansP<0.01. The same below.

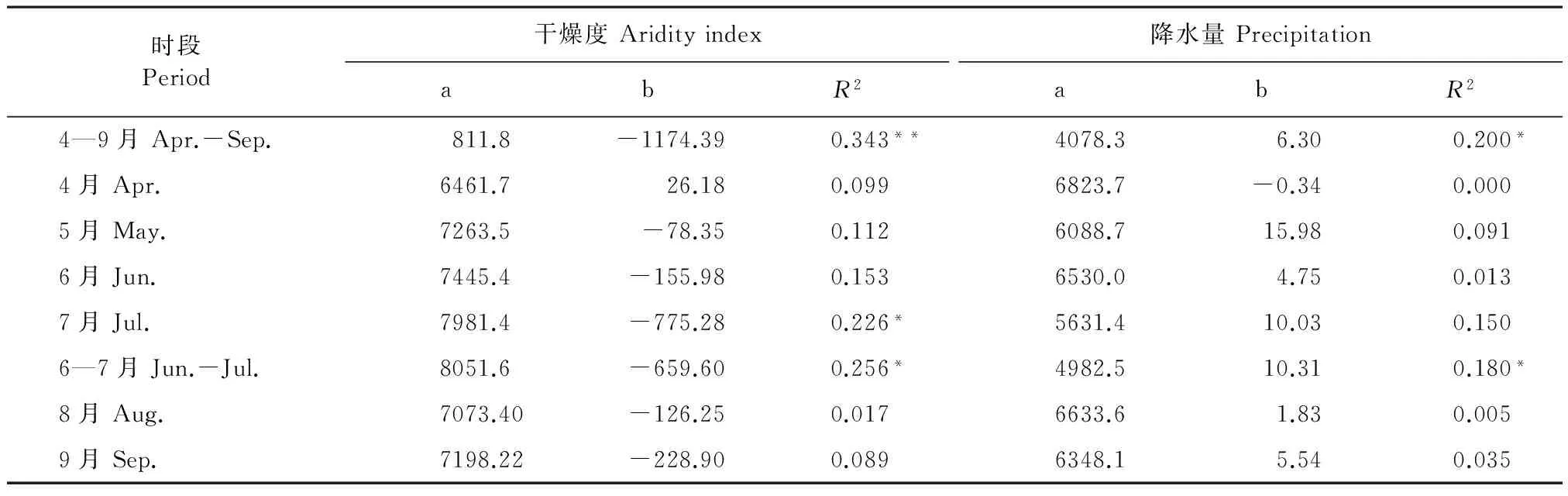

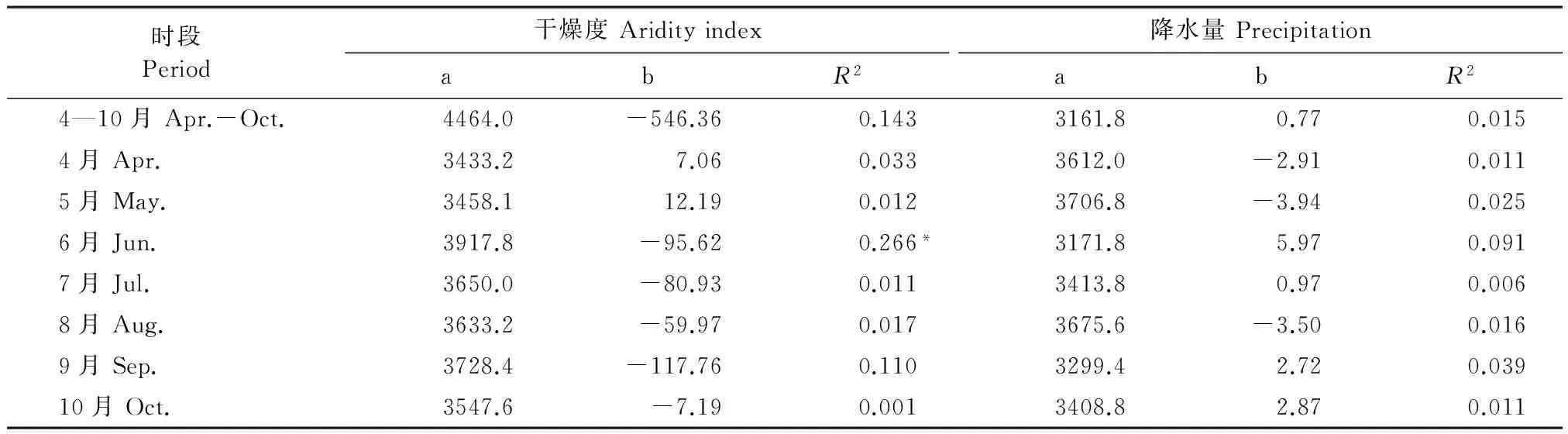

对春玉米做同样的分析,发现7月份为春玉米气象干旱对产量影响的关键时段。表2表示全生育期和各时段春玉米产量变化对气象干旱的响应。从表中可看出,春玉米生育期的干燥度和累积降水量对产量的影响显著,7月份干燥度对其产量影响达到显著水平,而降水量对产量影响不显著。6—7月干燥度对春玉米产量的影响达到显著水平(P<0.05),相同时段的降水量也对其产量的影响达到显著水平,说明6—7月份累积降水量对产量的影响比较大,而在4月、5月、8月和9月,气象干旱对其产量的影响不显著。在6—7月,干燥度每上升0.1个单位,春玉米的产量下降65.9 kg·hm-2,同时段降水每下降10 mm,春玉米的产量下降103.1 kg·hm-2。

表2 不同时段气象干旱对春玉米产量影响显著性分析

6月份的干燥度对马铃薯产量的影响达到显著水平,见表3。干燥度每上升0.1个单位,马铃薯产量减少9.6 kg,而在同时段,降水量对马铃薯产量的影响却没有达到显著水平。在4—5月、7—10月,干燥度对马铃薯产量的影响不显著,在研究时段内,整个生育期降水量的变化对马铃薯产量的影响也不显著。说明在6月份,影响马铃薯产量的主要气象因子并非是降水,而是影响潜在蒸散的气象因子的变化。将6月份日最低温、日最高温、风速、日照时数等因子与马铃薯产量做回归分析,结果表明:6月份日照时数的变化对马铃薯产量影响达到显著水平(P<0.05)。

表3 不同时段气象干旱对马铃薯产量影响的显著性分析

4 讨 论

本文研究了董志塬1955—2013年的气象干旱特征。近60年来,董志塬降水量呈现下降趋势,干燥度呈现上升趋势,表明近60年来董志塬区气候在逐渐变干。1995年干燥度达到最大值,降水量负距平也达到最大值,是董志塬最干旱的一年。自1997年之后,董志塬变干趋势在减缓。

董志塬冬小麦生育期主要处于干旱少雨时段,雨季大部分不在其生育期内,生育期的降水量不能满足冬小麦生长发育所需的水分,因而其生长发育主要靠消耗上一年雨季土壤贮存的水分,表现出冬小麦的产量变化受播前降水量影响显著[21-22]。尤其在1997年发生严重气象干旱时,春玉米和马铃薯都表现出明显的减产,而冬小麦却没有,更是验证了这一结论。在6—7月份,气象干旱对春玉米产量影响很大,是因为本时期为春玉米的拔节——抽雄期,这个时期,玉米达到营养生长与生殖生长都在进行的时期,植株生理活动机能增强,新陈代谢最为旺盛,是玉米生长阶段中需水最高的时期[23],而这期间,董志塬恰好处于雨季,降水量的大小对其产量影响非常大。在6月份,干燥度对马铃薯产量的影响比较显著,但本时期降水量变化对其产量的影响却不显著,说明6月份降水量变化对其产量的影响不如其它气象因子变化对产量的影响显著。回归分析结果表明显著影响6月份马铃薯生长发育的气象因子为日照时数,这是因为马铃薯属于抗旱作物[24],生长发育过程中需水量不高,而在董志塬,4—10月份降水量约为500 mm,生育期降水量能满足其需水要求。在马铃薯需水量较大的分枝期(6月)[25]、块茎生长期[24,26-27](6月下旬—7月上旬)和块茎膨大期[27-29](7月中下旬),研究区降水量丰富,能满足马铃薯的生长发育所需水分,使其不受水分亏缺的影响。在气候经历暖干化的董志塬地区,近23年作物产量呈上升趋势,是因为作物产量的变化不仅受到了气象条件的影响,也受生产水平和管理措施的提高、高产品种不断培育结果的影响。气象因素和非气象因素对本区作物产量变化影响所占的比重,还需进一步的研究。

在分析气象因素对产量的影响程度时,国内外有许多专家学者对此进行过大量研究。其中,也不乏有许多学者将作物产量分解成气象产量、趋势产量与随机项,提取出气象产量,再分析气候因子对气象产量的关系。分离趋势产量的方法有很多,主要有:3年或5年滑动平均法[30-31]、Logistic生长曲线法[32]、多项式拟合法[33]和HP滤波法[34]等,还有直接用积分回归[13]、用趋势产量与气候影响因子乘积[35]表示气象产量等方法。王桂芝等[34]用中国小麦、水稻、玉米等产量数据比较了HP滤波法、5年滑动平均和Logistic曲线拟合趋势产量,发现HP方法拟合效果比较好;房世波[36]用新疆、河南、河北、山东、湖南和湖北几个省份的棉花产量资料,提出了拟合趋势产量的三个原则,比较了5年滑动平均与二次多项式曲线方法,发现二次多项式曲线法比较适合分离趋势产量。但是,二次多项式曲线有一个明显的先下降(上升)后上升(下降)趋势,与实际情况不符。Logistic 曲线函数拟合法分离趋势产量时在一定程度上会夸大社会技术等因素对粮食增产的作用,从而产生气候对粮食增产都是反作用的现象,不符合实际情况[34],曲线拟合法和滤波法不可避免的会出现拟合的趋势产量中包含气象因子的作用[37]。分离趋势产量与气象产量的方法众多,不同的分离方法会产生不同、甚至相反的结果[36],这对分析气象因子对产量影响上可能有很大的影响。李月英等[38]和张继权[39]在分析冬小麦产量和农业气象要素的关系时,用原始产量与气象因子做相关分析,找出对产量影响显著的气象因子。使用原始产量分析气象因子对产量的影响可以避免不合理的产量分离方法造成的结果误差。当然,如何把非气象因子对产量的影响分离开来,仍是一个问题。

5 结 论

1) 近60年来,董志塬降水量呈下降趋势,干燥度呈上升趋势。干燥度多年平均值为1.81,干燥度最大值出现在1995年,相应年份的降水量负距平也达到了最大值(-216.9 mm)。干燥度的上升趋势和降水量的下降趋势表明在研究时段董志塬的气候有干化倾向。

2) 在休闲期,干燥度和降水量都对冬小麦产量的影响达到极显著水平,表明董志塬降水集中分布在7—9月份的特征,使得冬小麦生长发育所需水分主要依赖于播前底墒。

3) 在6—7月份,干燥度、累积降水量对春玉米产量的影响达到了显著水平,其中,7月份为其产量对气象干旱最敏感的月份。在6—7月份,春玉米处于需水量较大的拔节——抽雄期,对气象干旱比较敏感。

4) 在6月份,干燥度对马铃薯产量的影响达到显著水平,但降水量对其产量的影响却未达到显著水平,而日照时数成为影响其产量变化的关键因子。相比于冬小麦和春玉米而言,马铃薯抗旱性比较强,董志塬在其生育期的降水量能满足其生长发育所需水分。因此,在研究时段内,生育期的降水变化对马铃薯的产量影响不显著。

参考文献:

[1] IPCC. Climate Change 2013: Summary for Policymakers: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[M]. Cambridge, United Kingdom and New York: Cambridge University Press, 2013:1-28.

[2] 李文娟,覃志豪,林 绿.农业旱灾对国家粮食安全影响程度的定量分析[J].自然灾害学报,2010,19(3):111-118.

[3] Wang A, Lettenmaier D P, Sheffield J. Soil moisture drought in China, 1950—2006[J]. Journal of Climate, 2011,24(13):3257-3271.

[4] Zhai J, Su B, Krysanova V, et al. Spatial variation and trends in PDSI and SPI indices and their relation to streamflow in 10 large regions of China[J]. Journal of Climate, 2010,23(3):649-663.

[5] Andreadis K M, Clark E A, Wood A W, et al. Twentieth-century drought in the conterminous United States[J]. Journal of Hydrometeorology, 2005,6(6):985-1001.

[6] 张 强,张 良,崔显成,等.干旱监测与评价技术的发展及其科学挑战[J].地球科学进展,2011,26(7):763-778.

[7] I.B.M. Climate and Life[M]. Orlando: Academic Press, 1974.

[8] 陈 金,李政海,贾树海,等.锡林郭勒草原区气候干旱化的时空变化规律[J].内蒙古大学学报(自然版),2011,42(3):304-310.

[9] 孟 猛,倪 健,张治国.地理生态学的干燥度指数及其应用评述[J].植物生态学报,2004,28(6):853-861.

[10] 卫 捷,马柱国.Palmer干旱指数、地表湿润指数与降水距平的比较[J].地理学报,2003,58(S1):117-124.

[11] 宁惠芳,林婧婧,陈佩璇.甘肃省气候暖干化与农业干旱灾害的联系[J].干旱气象,2010,28(2):198-201.

[12] 姚玉璧,王润元,杨金虎,等.黄土高原半湿润区气候变化对冬小麦生长发育及产量的影响[J].生态学报,2012,32(16):5154-5163.

[13] 姚玉璧,王瑞君,王润元,等.黄土高原半湿润区玉米生长发育及产量形成对气候变化的响应[J].资源科学,2013,35(11):2273-2280.

[14] He L, Cleverly J, Chen C, et al. Diverse responses of winter wheat yield and water use to climate change and variability on the semiarid Loess Plateau in China[J]. Agronomy Journal, 2014,106(4):1169-1178.

[15] Xie B, Jia X, Qin Z, et al. Vegetation dynamics and climate change on the Loess Plateau, China: 1982—2011[J]. Regional Environmental Change, 2016,16(6):1-12.

[16] 杨林山,李常斌,王帅兵,等.基于SWAT和遥感方法的黄土台塬区土壤水库均衡——以甘肃省陇东黄土董志塬为例[J].冰川冻土,2014,36(3):691-698.

[17] 甘肃农村年鉴编委会.甘肃农村年鉴[M].北京:中国统计出版社,1992—2014.

[18] Allen R G, Pereira L S, Raes D, et al. Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56[R]. Rome:FAO, 1998.

[19] 蒲金涌,张存杰,赵红岩,等.干旱对陇东及陇东南地区粮食产量的影响评估[J].华北农学报,2008,23(S1):163-166.

[20] 尹宪志,邓振镛,徐启运,等.甘肃省近50a干旱灾情研究[J].干旱区研究,2005,22(1):120-124.

[21] 李玉山.省东旱塬小麦生产与水分的关系[C]//黄土高原土壤水分循环与农田生产力.西安:陕西人民出版社,2015:1-506.

[22] 李锋瑞,高崇岳.陇东黄土旱源区几种作物田间耗水量及土壤水分亏缺分异特征[J].应用与环境生物学报,1996,2(3):259-267.

[23] 邓振镛,仇化民,李怀德.陇东气候与农业开发[M].北京:气象出版社,2000.

[24] 任稳江,任 亮,刘生学.黄土高原旱地马铃薯田土壤水分动态变化及供需研究[J].中国马铃薯,2015,29(6):355-361.

[25] 姚玉璧,王润元,邓振镛,等.黄土高原半干旱区气候变化及其对马铃薯生长发育的影响[J].应用生态学报,2010,21(2):379-385.

[26] 杜建民,王 峰,左 忠,等.旱地马铃薯根际补灌栽培最佳补灌时期及适宜补灌量研究[J].干旱地区农业研究,2009,27(2):129-132.

[27] 王春珍,李荫藩.降水量对旱地马铃薯产量的影响[J].马铃薯杂志,1990,4(3):155-157.

[28] 田 英,黄志刚,于秀芹.马铃薯需水规律试验研究[J].现代农业科技,2011,(8):91-92.

[29] 刘战东,肖俊夫,于秀琴.不同土壤水分处理对马铃薯形态指标,耗水量及产量的影响[J].中国农村水利水电,2010,(8):1-3.

[30] 马雅丽,王志伟,栾 青.玉米产量与生态气候因子的关系[J].中国农业气象,2009,30(4):565-568.

[31] 张金艳,李小泉,张 镖.全球粮食气象产量及其与降水量变化的关系[J].应用生态学报,1999,8(3):327-332.

[32] 吉 奇.基于Logistic和灾减率方法制作玉米产量的预测[J].中国农学通报,2012,28(6):293-296.

[33] 李树岩,刘荣花,马志红.基于降水距平的黄淮平原夏玉米干旱评估指标研究[J].干旱地区农业研究,2012,30(3):252-256.

[35] 王 媛,方修琦,徐 锬.气候变化背景下“气候产量” 计算方法的探讨[J].自然资源学报,2004,19(4):531-536.

[36] 房世波.分离趋势产量和气候产量的方法探讨[J].自然灾害学报,2011,20(6):13-18.

[37] Yu Q, Hengsdijk H, Liu J D. Application of a progressive-difference method to identify climatic factors causing variation in the rice yield in the Yangtze Delta, China[J]. International Journal of Biometeorology, 2001,45(2):53-58.

[38] 李月英,刘全喜,张文英,等.黑龙港流域冬小麦产量与气象因子相关与通径分析[J].华北农学报,2008,23(S2):329-333.

[39] 张继权,阎 莉,王春乙,等.基于小波分析的辽西北玉米产量与气候因子研究[C]//中国灾害防御协会风险分析专业委员会年会,2012.