世界再美,美不过她的身边

策划/本刊编辑部 执行/良朝 晓冰 梅莉

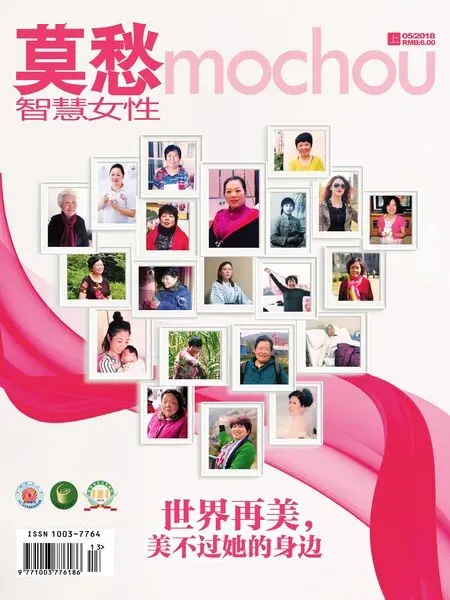

《莫愁﹒智慧女性》语汇新解——世界再美,美不过她的身边

母亲节来临之际,本刊在“江苏女性”微信公众号发起了“请妈妈上封面”征集活动,其中有21位妈妈的照片,登上了本期《莫愁·智慧女性》的封面。在后台,我们还收到了很多有关母亲的动人故事。1号参与者自豪地留言:“我的老妈是一名社区工作人员,帮助过很多困难孩子以及老人,做了很多好事。”22号则想对母亲说:“你带我来到这颗小星球,我想带你去看看这个大世界。”20号说:“妈妈总是最坚强,最温柔,最付出的。”众多读者都趁这个机会,说出了平时羞于表达的感谢与爱,“谢谢母亲的付出”“母亲就是我的榜样”。

当我们受伤了、疲惫了、难过了,第一时间想起的,永远是母亲。山珍海味,抵不过母亲的一碗手擀面;世界再大,大不过她的视线;世界再美,美不过她的身边。

这个母亲节,我们倡议,从今年,从今天,从此刻开始,让我们对母亲的爱,不仅仅停留在母亲节这一天。如果不能回家,请记得常给母亲打电话;每次回家,请记得给母亲拍张照片。

感谢母亲,感恩母爱,从每个细小的行动开始。

母亲真是个神奇的人,看不见却给我光明

良朝说:“母亲看不见,却照亮了我的未来之路。母亲的遗产,价值连城。”

母亲16岁时得了伤寒,吃一种偏方,病好了,眼睛却看不见了。

刚上学时,我有时受到男生欺负,他们向我扔石子,骂我:“你妈是个瞎子!”我跺着脚回敬道:“那也比睁眼瞎强!”我真想狠狠把石头扔回去,可母亲总是告诉我与人为善,不能骂人,不可做横事。

别人家的孩子还在母亲怀里撒娇时,我已经会拾柴烧饭了。我蒸的包子、馒头样子好吃着香,手艺都是跟母亲学的。母亲看不见,但肚子里有一本厨房宝典:“煎鱼锅要热,不要太早翻动,不然鱼皮会破;包水饺要用温水和面,饧好了面才软。”我曾问母亲:“您这技术都打哪儿学来的呀?”母亲一边摘豆角一边笑:“处处留心皆学问,你留心,才学得到。”

每天中午我放学回来,母亲已经用电饭锅焖好了饭。我负责炒菜,母亲就坐在小板凳上一边织毛衣一边跟我聊天,学校里发生了什么事,邻居家有了什么新鲜事,我说得起劲,母亲听得津津有味。

一天,母亲忽然说:“小娟怎么不上咱家来玩了?人吧,交了不弃,弃了不交。”女孩子间有时闹些别扭,我已经好多天不理小娟了。母亲是有千里眼么,这都能看出来?我心里嘀咕。隔些天,我带小娟回家做作业,母亲送了小娟一条手钩的花边,小娟宝贝得不行。现在,我和小娟依然是朋友,并承诺要做一辈子的朋友。

人们都说我长得像母亲,是小镇上最美的姑娘。我经常在镜子跟前晃啊晃,母亲就沉默着笑。20岁时,说媒的人踩破了我家的门槛。求亲的人中,有县长的公子,有局里的科长,有剧团的演员,有小学的老师。

母亲看不见,可是会听。县长的公子太骄傲,眼睛长在了头顶上;科长大男子主义,心胸不大;演员轻浮,有洁癖;那个老师稳重,谦虚,人品好。可我喜欢演员,演员帅气,嘴甜,出手还大方。我第一次违背母亲的意愿,偷偷和演员交往。我常常很晚才回家,胆子越来越大。母亲只有叹气,我赌气不理。

我结婚时,欢天喜地地上婚车,小姨说母亲在身后哭成了泪人。一年不到,演员出轨了。我跑回家,伏在母亲怀里哭。“世上没有过不去的坎儿。”母亲轻抚着我的背,仿佛我只是迷了路。

离了婚,再回到母亲身边。这才领悟到,有些时候,自己才是失明的人,而母亲的心里亮着呢。

再婚时,我完全听从母亲的意见,嫁了公务员福子。福子也是离异,没有儿女。福子和母亲特别亲,帮家里收煤、搭炉子、买米、腌菜。

唯一令我不开心的是福子的前妻,她一打电话来就是好半天。婚都离了有什么好聊的?母亲看出来了,悠悠地跟我说:“福子人好,才没有和前妻成仇人,人有难处,就得帮。你说是不是这个理?”堵在我胸口的一团恶气,说消就消了。

福子家是农村的,亲戚走马灯似的来。看病的,买种子化肥的,打官司的,找工作的,我有点应接不暇。有一天,我去母亲那儿接女儿,想到还要赶回家买菜做饭,应付上门的亲戚,就焦躁地抱着女儿往楼下冲。身后,母亲慢悠悠地说:“咱看好的是福子这个人,可不能给人家脸子看哦!积德积福。”福子的前妻就是因为福子乡下亲戚多两人闹矛盾才离婚的,母亲知道婚姻的全部秘密。

果然,我帮助过的福子的侄女,在大城市做了白领。我们买房首付一时凑不够,还是侄女帮的忙。

福子家穷,我们租房结婚。经济压力大,有时候我难免抱怨,流行的裙子穿不上,做发型没有钱。母亲却说:“包子好吃不在褶上。你要天天追求那些东西,没个头儿。修脸不如修心。”

母亲这样豁达,我以为她能活100岁。可有一天还没下班,我就接到父亲的电话,母亲跌倒了,正送往医院。

我在医院见了母亲最后一面。她已经说不出话,脑部里的血管正有血液溢出。她握了一下我的手,头一歪,就去了。我知道母亲那一握的含义:好好照顾父亲,好好和福子过,好好照顾弟弟妹妹……那一刻,我没有想象中的难过,我相信母亲不管去了哪里,都在看着我,用心护佑着我。母亲瘦小,却伟岸无敌。我不觉得无力,也不觉得痛苦。

反而是福子,痛不欲生。他的娘在他十来岁时就没了,他说和我结婚后,才真正有了娘。

收拾母亲的遗物,我看到一个棕色的小皮包。那是我和福子去杭州度蜜月时买给母亲的,没有见她用过。打开皮包,我看到一张紫红色的存折,里面是我这些年来给母亲的所有的钱,一笔一笔清清楚楚。母亲竟然在无人知晓的情况下,提着这只棕色的小皮包,穿街过巷去银行存钱。里面还有一张纸条,上面写着存折密码。存单上有母亲亲手写的签名:柳方。母亲就像她的名字,活得通透,爱得深沉,美得不自知。

母亲真是一个神奇的人。她看不见,却给我光明。

母亲背回的不是一袋书,而是一个好大好大的世界

晓冰说:“因为母亲太熟悉,所以不好写,生怕辜负了她。”

儿时在乡间,很少有机会拍照。偶尔有摄影师从城里来,为大户人家拍全家福或孩子的百日照。

那天,摄影师来帮一位有钱人家的老太太拍八十大寿的全家福。母亲得知后,将摄影师请到家里,好吃好喝地招待,请他第二天帮我们兄妹三人拍照。

彼时,父母虽是农村并不多见的双职工,但收入微薄,且财政大权都在奶奶手中。请人吃饭,还要拍“不当吃不当喝”的照片,奶奶自然脸色难看,话也难听。但母亲罕见地倔强而坚持。

母亲觉得我们没有合适的衣服,若找人裁剪新衣,无论是财力还是时间,都不允许。于是,那夜,她拆了自己心爱的毛衣,为哥哥织了一个黑白条纹相间的假领,为姐姐织了一个雪花图案的三角巾。这时,天已微微发白,给我织配饰来不及了,她骑着自行车,赶了来回20公里的山路,从同事那借来了一条纱巾。她帮我围那条纱巾时,棉袄领子里直往外冒热气——隆冬腊月,她整个人都被汗湿透了。

直到现在,那张兄妹合照一直放在我们随身的钱包里。那上面,有最温柔的时光。

每学期开学发新书,当同学们用清一色的牛皮纸包书时,母亲会在单调难看的牛皮纸上,为我们画上花草或小动物。在学校,我们总是被围观,沐浴在羡慕嫉妒的目光里。

学校配置了乒乓球桌后,我整天趴在窗户上,看着老师们打。回到家,我拿着一个小纸壳,剪成乒乓球拍的样子,对着墙挥拍。母亲见了,就跟父亲一起动手,在院子里搭建了一个乒乓球台。中间的网,是母亲用尼龙绳编的,乒乓球拍也是她给我们做的。每天放学,我们仨争先恐后往家跑,痴迷得连吃饭都坐在乒乓球台上。

奶奶见父母如此不务正业地惯着我们,将乒乓球台拆了。母亲也不恼,就重做。再拆,她再重做。几个回合下来,奶奶终于犟不过她。

乡村卫生条件差,总有苍蝇往房间里飞。母亲拆了旧挂历,用曲别针串成串,做了一副门帘。门帘挂上后,几乎整个村里的人都来参观。姑姑婶子们轮番向母亲学艺。我们兄妹三人成了骄傲的小招待,端茶倒水,成为那热闹里的一部分。后来,我们又用学到的几何图形设计门帘的花样,波浪形的、熊猫图案的、福字的……一个又一个寂静枯燥的夜晚,我们守在母亲身边,一边聊天,一边做手工。

我读小学六年级的那个春天,母亲被评为县里的优秀教师,奖励是去上海进修考察一周。好不容易等到第八天,我们站在村头的小桥上等母亲,一连等了两天都没有等到。

全家人都急了,在那样一个通讯还靠电报或写信的年代,我们唯一能做的就是沿路去找。最后,父亲在离家40公里的乡道上找到了母亲。她花光了所有的钱,为我们买了一旅行袋书。从上海到县城后,没钱买车票,就步行回家。她已经两天没有吃饭了,却对哭着的我们说:“妈妈真想把那个图书馆都给你们搬回来。”

乡亲们无法理解,在刚刚吃饱穿暖的光景里,她不吃不喝背回这些书有什么用?可我们慢慢懂了。那些书像有魔法,我们仨常常读到饭都不吃了,小伙伴们的呼喊声也听不到了。晚上,大人们睡了,我们偷偷跑到黄瓜架下,讲自己读到的故事,讲我们想象中的上海,还试着给安徒生、雨果画像……

多年之后,我们终于明白,母亲背回的不是一袋书,而是为我们背回来一个好大好大的世界。

那些书,几乎被我们翻烂了,但每一年春节回老家,我们都要将这些书拿出来,换上新书皮——粗糙的牛皮纸越来越不好买了,但我们还是坚持去找,买回来,小心翼翼地把书包上,在每个书皮上,画上各种各样的图案。

每次回家,我们还会不约而同地买上几本新书。到家的第一件事,就是将书一一交到母亲手里。然后与父母打几场乒乓球,从前,我们打不过她,如今,我们一个和平球可以打上半个小时。母亲偶尔调皮,突然一记杀球,大喊一声“飒”。宛若少女,纯真热烈。

每每此时,我都觉得时光慢,所有往事历久弥新。被她如此这般爱过的我,一直觉得很幸福,很富有。而成为母亲那样的女子,始终是我的理想,是我苔花如牡丹般的踏实与野心。

走千里行万里,走不出母亲的目光

梅莉说:“每次与母亲道别,我都泪流满面。明明知道给她最好的爱是陪伴,我却在她的目光里,越走越远。”

身体一向很好的父亲突然撒手离去后,母亲就像一个一直有人牵着手走路的孩子,忽然失去了方向,孤单、焦虑、心不在焉,不知前路一个人如何走下去。

我接她跟我同住。可她时常炒菜忘记放盐,蒸饭忘了加水,出门忘带钥匙……这更让我忧心忡忡。

此前,家里的主全都给父亲做了。父亲强势,母亲顺从,他们之间的争吵,母亲从来没赢过。但有一点好,母亲从来不用操心。她只管屋里头的事,外面的事情就算天塌下来也全由父亲搞定。现在,父亲撒开了牵她的手,她的天空黑下来。

母亲担心我抛下她去上海,可我终究要离开母亲的,自从孩子随先生去上海读书,我的心像被掏空了一般。有时,母亲坐在阳台上看着父亲种的花花草草,目光愣愣的、钝钝的,良久,慨叹“人不如物啊,花还在,人没了”。我在心里附和着:“是的,母亲,物是人非,人间常态。”

某天吃早餐时,我劝她:“您如果一个人住不习惯,就跟我到上海去;不愿去也别担心,不是还有妹妹一家在这里吗?千万别想太多,先把心静下来,好好生活,别让我担心。”随后,我出门上班。发动好车关车门时,我无意中抬头瞄了一眼自家的露台,瞅见母亲正目光专注地盯着楼下的我。我使劲向她挥挥手,她开始没反应,我又挥了挥,这下她看见了,也朝我笨拙地挥舞着双手,像是对我示意,又像是掩饰小秘密被我发现的窘迫。

我猜母亲每天早上都是这样看着我离开的,只是我一直都不曾留意。作为女儿,我对母亲内心的关注是否太少?人老了,是不是很害怕死亡和孤单……

以后的每一天,我都能看到母亲不论刮风下雨,都站在露台上目送我离开。

最终,我还是把她丢在小城来到上海。谁不知道父母在不远游?可另一头是年幼的孩子和家,我只能放下母亲的手。有时,想她了,回去呆上两天。走时,母亲总要送我到车站,从她手里接过大一包小一包的土特产和水果,我忍不住埋怨:“每次都买这么多东西,把我弄得像个逃荒者。”她总是讪讪地说:“这儿的东西便宜,你那个上海啥都贵得离谱。”

可当我回头看到,人群中她笨拙地挥着双手,目光失落地向我告别时,我泪水止不住地流。我在心里默默地说:“妈妈,别难过,别难过,女儿会很快回来看您的。”

走千里,行万里,走不出母亲的目光。