榆神矿区采煤失水危险性分区研究

袁喜东, 邓念东, 王 克, 宋一民, 周 阳

(1.陕西煤田地质勘查研究院有限公司,西安 710021; 2.西安科技大学地质与环境学院,西安 710054; 3.陕西省地质调查中心,西安 710068)

0 引言

榆神矿区是我国特大型煤炭资源产地之一,年产煤总量吨数过亿[1]。该区煤炭资源丰富,煤层埋藏条件、开采条件及煤质较好[2-3]。榆神矿区位于鄂尔多斯高原东南侧,毛乌素沙漠与陕北黄土高原接壤地带,生态环境脆弱,因此,水资源对维持该区生态环境和加快工农业发展至关重要[4-6]。然而,煤炭开采会对水资源造成一定影响,成为榆神矿区环境破坏的重要因素之一[7]。榆神矿区主采煤层上覆岩层中大多赋存着影响区域地表生态安全的关键含水层,大规模的地下煤炭开采会造成岩移破坏,影响区域关键含水层的稳定性[8-10]。由于含水层覆盖在含煤地层上部,煤炭开采时,若导水裂隙带进入含水层,必然使含水层中的水漏入矿坑,含水层水位下降,导致地表植被死亡,加剧沙漠化发展,威胁区域生态环境[11-13]。考虑到近年来榆林地区煤炭开发与水资源保护的矛盾日益突出,为切实转变陕西省煤炭发展方式,应充分研究并掌握区域水环境情况,及早做好水资源保护工作[14-16]。因此,“保水采煤”的理念已成为陕北煤炭资源开发的指导思想和原则,科学准确地预估开采主采煤层产生的导水裂隙带高度及发育规律是实现“保水采煤”战略思想的关键[17]。

随着计算机科学技术的快速发展,采用FLAC3D数值模拟方法,预测不同首采煤层与含(隔)水层组合类型的煤岩体中采煤巷道顶板围岩的导水裂隙带高度,通过不同首采煤层与含(隔)水层组合类型的煤岩体对应的裂采比,确定区域导水裂隙带高度,并与其首采煤层上覆岩层厚度对比,进行榆神矿区采煤失水危险性分析,最后得出采煤失水危险性分区,这对实现该矿区煤炭资源安全开采、“保水采煤”及地面生态环境保护具有重要的理论与实际意义[18-21]。

1 首采煤层与含(隔)水层组合类型

以榆神矿区均匀分布的500多个钻孔资料为依据,以 “区内相似,区际相异”及 “保水采煤”为原则,进行首采煤层及其上覆岩层组合类型分区。将煤层与含(隔)水层空间组合煤岩体划分为砂土基型(I)、砂基型(II)、基岩型(III)、土基型(IV)和烧变岩型(V)5种类型(图1)。

图1 首采煤层与含(隔)水层空间组合类型分布

砂土基型(I): 首采煤层之上由砂层、土层及基岩组成,主要分布在矿区中部。I类组合中,地下水主要赋存于砂层含水层中,砂层含水层赋存于黏土隔水层之上,对保护砂层含水层最为有利。

砂基型(II): 首采煤层上覆岩层由砂层和基岩组成,主要分布在矿区西南部,富水性强的松散含水层直接覆盖在煤系岩层之上。II类组合煤岩体中,砂层含水层直接赋存于基岩之上,砂层含水层是否会遭到破坏,取决于煤层开采产生的冒落带和裂隙带是否发育至含水层。

基岩型(III): 出露于地表基岩区,含水甚微,无保水意义,属于无水采煤区,主要分布在矿区南部及榆溪河支谷中,基岩型在矿区分布较少。

土基型(IV): 首采煤层上覆岩层由土层和基岩构成,主要分布在矿区北部考考乌素沟以北、乌兰木伦河以西、大保当地区秃尾河沿岸及矿区南部。土基型在全区均有分布,IV类组合不含水或含水甚微,基本无保水意义。

烧变岩型(V): 烧变岩区主要分布在矿区东南部秃尾河西侧,由2-2煤层与3-1煤层自燃形成,分布面积占全区的2.52%。烧变岩区主要接受萨拉乌苏组含水层的补给,是重点保水的区域之一,预留防水煤柱是保水开采的主要方式。

2 首采煤层上覆岩层开采裂隙高度数值模拟

2.1 几何模型

以榆神矿区首采煤层及其上覆岩层为地质原型,根据开采参数和上覆岩层特征建立三维数值模型。本次模拟共有5种模型,均沿煤层走向开采,各个模型X方向(煤层走向)长1 000 m,X方向模型两端各留宽200 m的煤柱;Y方向长350 m,Y方向模型两端各留宽50 m煤柱;Z方向各个模型高度不同,工作面长度为600 m,宽度为250 m,工作面推进600 m。根据煤层开采上覆岩层特征,当工作面推进距离和工作面长度相当时,裂隙带发展高度最大,故本研究在工作面推进600 m时,分析上覆岩层的运动规律。模型一以钻孔JT4为原型,Z方向长297 m,采厚5.5 m,根据矿区煤层上覆松散含水层与隔水层及上覆基岩的空间分布及其形态组合特征进行分类,将JT4钻孔煤层与含(隔)水层的空间组合类型划分为砂土基型; 模型二以钻孔B2为原型,Z方向长319 m,采厚4.5 m,属于土基型; 模型三以钻孔Y4为原型,Z方向长309 m,采厚5.2 m,属于砂基型; 模型四以钻孔GT2为原型,Z方向长265 m,采厚4.3 m,属于基岩型; 模型五以钻孔Y1为原型,Z方向长306.5 m,采厚3.5 m,属于砂土基型。以模型一为例,展示三维地质模型(图2)和数值计算模型走向剖面(图3)。

图2 模型一的三维地质模型

图3 模型一的数值计算模型走向剖面图

2.2 边界条件

在模型前、后和左、右边界,采用零位移边界条件[12],具体处理如下:

(1)模型左、右边界(X方向)为单约束边界,即u=0,v≠0,w≠0(u为X方向位移,v为Y方向位移,w为Z方向位移)。

(2)下部边界取u=v= 0,为全约束边界。

2.3 本构模型的选择

选择本构模型是数值模拟的关键,所选择的本构模型应与工程材料力学特性具有较高的契合度,这样才能得到合理的模拟结果。另考虑榆神矿区煤岩体力学特性,本次FLAC3D数值模拟采用摩尔-库伦塑性模型。

2.4 模拟岩层参数

参照矿区地质条件,采用摩尔-库伦屈服准则判断岩体破坏程度。该准则假定破坏面是平面,且不考虑材料的塑性流动(剪胀)。上覆岩层及煤层的物理力学参数见表1。

表1 上覆岩层及煤层物理力学参数[22]

2.5 模拟过程

模拟开采方案采用走向长壁式采煤方法,采用全部垮落法管理顶板。首先运行模拟至稳定状态再开采煤层,推进方向是每次开挖步长10 m,计算循环至岩层稳定,将结果保存,再开挖下一步继续进行循环,依次向下进行,直到工作面推进至600 m,计算过程结束。

2.6 模拟结果

本实验以塑性区法分析导水裂隙带的发育情况。塑性区法是将塑性变形区中的拉伸破坏和拉伸裂隙区作为判断裂隙带和冒落带发育高度的依据,塑性区发育的最大高度值与裂隙带高度的最大值是相当的。通过FLAC3D软件绘图功能提取各开挖上覆岩层塑性区分布情况。

模型一砂土基型首采煤层开采过程中塑性区的形成与分布如图4所示。

(a) 工作面推进40 m

(b) 工作面推进300 m

(c) 工作面推进500 m

(d) 工作面推进600 m

当工作面推进至40 m时,模型一采空区上方开始出现塑性区,仅煤层直接顶出现拉张破坏,破坏的岩层高度为17.6 m,随着工作面继续向前推进,采空区两端塑性区向上延伸,横向延展; 当工作面推进至300 m时,以剪切破坏为主,破坏高度达115.1 m; 当工作面推进至500 m时,基岩上覆红土层受到破坏,破坏高度达146.3 m,且采空区两端塑性区发育高度不再发生变化; 当工作面推进至600 m时,破坏高度依然是146.3 m。

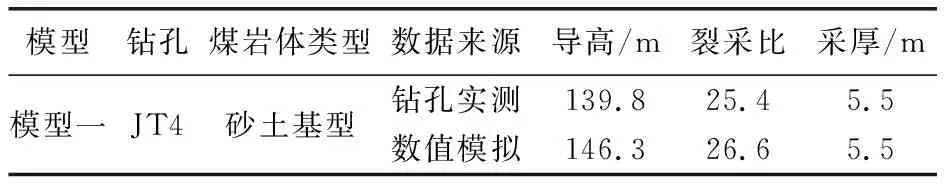

综上所述,当模拟开采至600 m时,导水裂隙带高度达到最大值146.3 m,是采厚5.5 m的26.6倍。其余4类模型分析过程同模型一,具体模拟结果见表2。

表2 各个模型模拟结果

2.7 钻孔探测结果与数值模拟结果对比

钻孔探测法是目前实测导水裂隙带高度的常用方法,采用钻孔简易水文地质观测和注水试验探测导水裂隙临界面的最高部位,从而确定导水裂隙带的高度。当钻孔施工进入导水裂隙带时,孔内水流必然会向采空区泄流,因此,根据钻孔内冲洗液漏失情况,可以判断导水裂隙带高度的最高位置。

根据钻孔冲洗液消耗量观测资料,发现金鸡滩井田JT4号钻孔(三带孔)高度探测成果具有以下特征(图5)。

(1)土层段孔冲洗液消耗量较稳定,一般为0.107~0.256 L/s,平均为0.174 L/s; 风化岩段钻孔冲洗液消耗量略有增大,最大为0.35 L/s,平均为0.228 L/s。

(2)钻探进入正常岩层之后,冲洗液消耗量一般为0.129~0.363 L/s,平均为0.193 L/s; 孔深为139.80 m时,冲洗液消耗量突变增大至0.626 L/s,钻孔水位也随之大幅下隆。

(3)在145.20~152.16 m钻进时,冲洗液消耗量基本维持在0.386~0.840 L/s之间,平均为0.592 L/s,钻孔水位呈缓慢下降趋势。

(4)钻探至153.80 m时,冲洗液完全漏失,循环终止,不返水,上钻后钻孔水位继续呈缓慢下降趋势,直至孔深176.31 m时,孔内无水位。

图5 金鸡滩井田JT4号钻孔(三带孔)综合成果图(部分层段)

根据以上冲洗液消耗量及水位变化特征,判定JT4号钻孔导水裂隙带高度为139.80 m。利用钻孔探测法测出金鸡滩JT4号钻孔(三带孔)导水裂隙带高度为139.80 m,约为采高5.5 m的25.4倍,即裂采比约为25.4。由表3可知,现场实测与数值模拟计算得出的导水裂隙带高度接近,说明利用数值模拟方法模拟榆神矿区导水裂隙带高度是可靠的。

表3 现场实测与数值模拟结果对比

3 导水裂隙带高度预测与采煤失水危险性分区

3.1 导水裂隙带高度预测

根据矿区5种类型煤层与含(隔)水层空间组合煤岩体煤层开采数值模拟得出的裂采比,计算整个矿区导水裂隙带高度,并据此绘制矿区导水裂隙带高度空间分布图(图6)。

图6 榆神矿区导水裂隙带高度空间分布

矿区导水裂隙带高度主要在40~160 m内,部分地区导水裂隙带导通基岩。榆神矿区一期规划区煤层较厚,大部分导水裂隙带高度>120 m,区内由北向南,导水裂隙带高度逐渐增大; 二期规划区导水裂隙带高度为40~160 m,东部及南部的局部导水裂隙带高度>200 m; 三期规划区导水裂隙带高度为40~160 m,东南部导水裂隙带高度最大; 四期规划区导水裂隙带高度为40~160 m,西南部导水裂隙带高度最大。

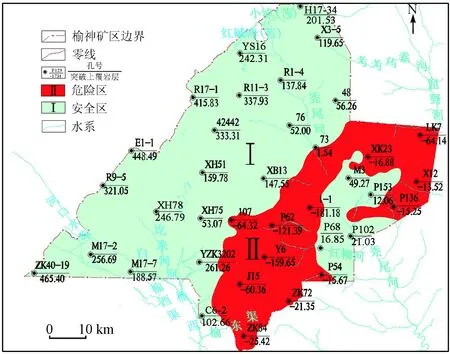

3.2 采煤失水危险性分区

将矿区预测出的导水裂隙带高度与对应的首采煤层上覆岩层厚度进行对比,得出榆神矿区采煤失水危险性。若预测的导水裂隙带高度小于首采煤层上覆岩层厚度,导水裂隙带未突破首采煤层上覆岩层,则该区域属于安全区; 若预测的导水裂隙带高度大于首采煤层上覆岩层厚度,导水裂隙带突破首采煤层上覆岩层,则该区域属于危险区。

矿区采煤失水危险性分为安全区和危险区2类(图7),区域Ⅰ属于安全区,即预测的导水裂隙带高度小于首采煤层上覆岩层厚度,导水裂隙带未突破首采煤层上覆岩层; 区域Ⅱ属于危险区,即预测的导水裂隙带高度大于首采煤层上覆岩层厚度,导水裂隙带突破首采煤层上覆岩岩。矿区采煤失水危险区主要分布于矿区东南部和东北部,其他区域属于安全区。为了防止采煤造成水缺失,在区域Ⅱ采煤时应适当降低采厚,才能达到“保水采煤”的效果。

图7 榆神矿区矿井采煤失水危险性分区

4 结论

(1)不同首采煤层与含(隔)水层的空间组合类型,其煤岩体煤层开采中数值模拟出的裂采比相差较大。导水裂隙带高度随工作面推进距离的增大而增加,当导水裂隙带高度达到一定程度后,导水裂隙带高度不再发生变化。

(2)榆神矿区导水裂隙带高度主要分布在40~160 m内,部分地区导水裂隙带导通基岩。一期规划区煤层较厚,大部分导水裂隙带高度>120 m,由北向南,导水裂隙带高度逐渐变大; 二期规划区导水裂隙带高度为40~160 m,东部及南部局部导水裂隙带高度>200 m; 三期规划区导水裂隙带高度为40~160 m,东南部导水裂隙带高度最大; 四期规划区导水裂隙带高度为40~160 m,西南部导水裂隙带高度最大。

(3)榆神矿区采煤失水危险性分为安全区和危险区2类,危险区主要分布于矿区南部和东部,其他区域属于安全区。在危险区采煤时,应适当降低采厚,才能达到“保水采煤”的效果。

参考文献:

[1] 李文平,孙如华,王维理,等.陕北榆神府矿区浅部煤层开采导水裂隙带高度的研究及其环境生态意义[J].工程地质学报,2002,10(增刊1):153-156.

[2] 范立民,蒋泽泉.榆神矿区资源赋存特征及保水采煤问题探讨[J].西部探矿工程,2003,15(1):73-74.

[3] 李文平,叶贵钧,张莱,等.陕北榆神府矿区保水采煤工程地质条件研究[J].煤炭学报,2000,25(5):449-454.

[4] 范立民.神木矿区的主要环境地质问题[J].水文地质工程地质,1992,19(6):37-40.

[5] 范立民,蒋泽泉.榆神矿区保水采煤的工程地质背景[J].煤田地质与勘探,2004,32(5):32-35.

[6] 王双明,黄庆享,范立民,等.生态脆弱区煤炭开发与生态水位保护[M].北京:科学出版社,2010.

[7] 王双明,范立民,杨宏科.榆神矿区保水采煤综合研究[R].西安:陕西省煤田地质局,2003.

[8] 苗霖田.榆神府矿区主采煤层赋存规律及煤炭开采对水资源影响分析[D].西安:西安科技大学,2008.

[9] 钱鸣高.煤炭的科学开采[J].煤炭学报,2010,35(4):529-534.

[10] 王双明,黄庆享,范立民,等.生态脆弱矿区含(隔)水层特征及保水开采分区研究[J].煤炭学报,2010,35(1):7-14.

[11] 叶贵钧,张莱,李文平,等.陕北榆神府矿区煤炭资源开发主要水工环问题及防治对策[J].工程地质学报,2000,8(4):446-455.

[12] 李文平,段中会,华解明,等.陕北榆神府矿区地质环境现状及采煤效应影响预测[J].工程地质学报,2000,8(3):324-333.

[13] 王力,卫三平,王全九.榆神府煤田开采对地下水和植被的影响[J].煤炭学报,2008,33(12):1408-1414.

[14] 蒋武燕,宋世杰.草湾沟煤矿导水裂隙带发育高度预计与数值模拟[J].矿业工程,2014,12(5):57-59.

[15] 范立民,马德雄,冀瑞君.西部生态脆弱矿区保水采煤实践进展[J].煤炭学报,2015,40(8):1711-1717.

[16] 王双明,范立民,杨宏科.陕北煤炭资源可持续发展之开发思路[J].中国煤炭地质,2003,15(5):6-8,11.

[17] 韩树青,范立民,杨保国.开发陕北侏罗纪煤田几个水文地质工程地质问题分析[J].中国煤田地质,1992,4(1):49-52.

[18] 李琰庆.导水裂隙带高度预计方法研究及应用[D].西安:西安科技大学,2007.

[19] 范立民.论保水采煤问题[J].煤田地质与勘探,2005,33(5):50-53.

[20] 范立民.保水开采是矿山地质环境保护的基础[J].水文地质工程地质,2015,42(1):3.

[21] 刘增辉,杨本水.利用数值模拟方法确定导水裂隙带发育高度[J].矿业安全与环保,2006,33(5):16-19.

[22] 袁喜东.榆神矿区导水裂隙带发育规律研究[D].西安:西安科技大学,2017.