基于使用后评估的城市旧住宅改造策略研究

——以上海鞍山新村为例

■ 刘 敏 Liu Min 周静敏 Zhou Jingmin 柯 婕 Ke Jie

1 研究背景

本文的研究对象位于上海市杨浦区的鞍山新村,曾经是上海市面积和人口最大和最早的工人新村之一。鞍山新村始建于20世纪50年代,建设期限贯穿了20世纪60~90年代;有1~8村共9个组团,建筑层数为5层或6层,无电梯,户型为1梯2~6户。房型主要为一室半厅、一室户(无厅)、两室户(无厅)等小户型,面积为25 ~60m2不等,按当时的建设标配有独立的厨卫或合用厨卫。

1.1 鞍山新村建成环境的基本改造历程

从2003年至今,杨浦区政府分三期对鞍山新村的住宅进行了成套改造:首先对楼层较低、住宅间距较大的住宅进行南北扩建并且加层,在不改变建筑原有结构的前提下,平均每户增加了9m2建筑面积,使每户都有独立的厨房和卫生间;第二步对住宅间距适中的房屋进行南北扩建和“平改坡”,并对住区环境进行整治;第三步对住宅间距小,改造难度大的住宅,将部分居民重新进行安置后再进行改造。增加公共活动场地和绿地,对周边的苏家屯路和抚顺路也进行了同步改造,经过改造过后的鞍山新村,现在已经成为附近的工人新村中环境最好的住区之一。

1.2 居住人口及居住特征

鞍山新村现有户数约15 000户,总人口约45 000人。目前居住人群大致可以分为三大类:①住民:原住居民大多数是在杨浦区工厂工作的工人,他们收入较低,这些人大多数都在这里住了一辈子,是一群有强烈改善居住环境需求的原住民。②周边租客:这些租客大多是学生(在校研究生以及刚刚毕业的毕业生),周边上班族以及住区附近的商贩等。这些租客大多看重住区安全的居住环境以及周围生活交通的便利性。他们对于旧住区建成环境改造的关注度不是很大。③年轻新买家:这群人大多刚刚在上海扎稳脚跟,财力还不足,因而选择这样的旧住区作为家庭发展道路上的阶段性过渡居所。他们作为居住人口中最具活力和创造力的群体,在旧住区建成环境的改造过程中态度积极。

1.3 社区居住人口特点

(1)社区老年化程度高,退休人口比例约占35%,自鞍山新村建成投入使用起就已经住在了这里,这些人大多数都在这里住了一辈子,现在老了也不愿意换一个新的居住环境。

(2)鞍山新村居住人员的社会阶层相似、人口同质程度高,并且流动性低,住区活力较低。住区里的居民大部分收入都不太高,无力改善自身的住房条件,导致住区内人口的流动性较低,使得住区里面的社会网络比较成熟,但他们同外界的交往活力则在降低。

(3)由于鞍山新村这种老公房原来是作为福利性质的住房,所以里面住了许多弱势群体,他们无力改善自身的住房条件,需要靠城市最低生活保障金生活的以及特殊群体人员占总人口的比例较高。

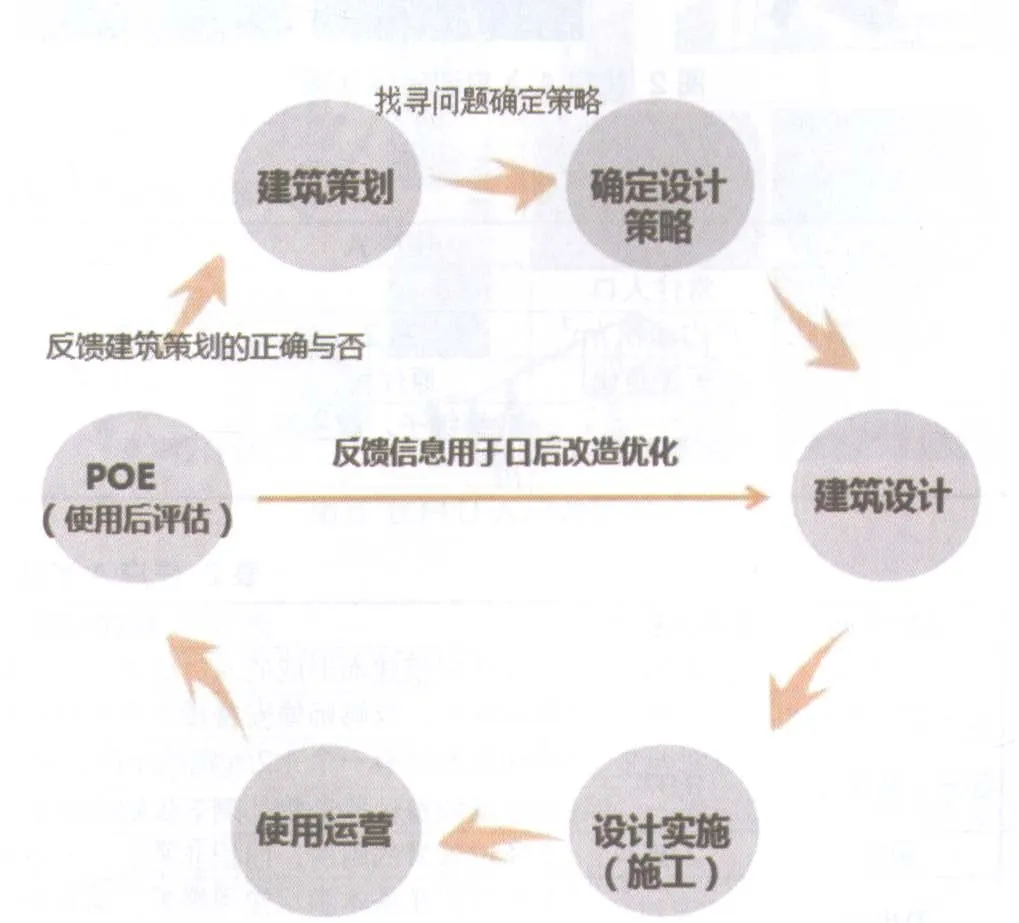

2 使用后评估理论及方法

使用后评估(Post-Occupancy Evaluation,简称POE)起源于20世纪60年代,发源于苏格兰和美国,代表人物为普莱斯(Wolfgang F.E Preiser),是一种专门针对建成环境的评估方法和对建成投入使用后的建筑物建成环境的绩效评估[1]。其方法就是用规范化、系统化的方式对已经建成并投入使用的建筑及环境评价信息,科学分析相关的数据,以此来反映建筑相关使用者、管理者、建筑师等对目标环境的评价[2]。通过对有效信息进行分析汇总,得出评估的结论。将评估结论与原设计目标横向比较,对原始设计进行反思(图1),也为类似的建筑设计提供依据和经验,提高设计的质量和建成环境的综合效益[3]。

笔者在本文的评估,是对城市住宅套内环境现状的客观评估和使用者主观评估相结合的综合性评估。对鞍山新村的几个代表性住宅进行入户调研,就他们的居住状况和使用特点进行分类评估,以期找出今后类似改造项目应重点关注的问题。

图1 进入设计环节的工程项目流程图

3 典型案例使用后评估取样原则与案例选取

选取原则:家庭结构、户型、使用状态具有典型性和代表性;此次调研选取了6户家庭进行入户调研(表1)。

3.1 住户A概况

住户A是鞍山三村48号楼位于底层的一室一厅小户型(图2)。住户是一位裁缝老师傅,夫妻二人1974年搬入。儿子结婚搬出去之后把房子改成了缝纫工作室,为住区里的居民服务,同时赚点生活费。老伴儿去世之后,就只有师傅一人住在里面,师傅身体状况良好,缝纫手艺非常棒,附近的居民都喜欢找他修补衣物。现居住的房子基本满足师傅的生活需求(表2)。

3.2 住户B概况

住户B是鞍山四村第三住区24号楼位于底层的两室一厅小户型(图3)。是一户四世同堂的家庭,小学生豆豆、爸爸妈妈、姥姥和已经90岁的太奶奶。一家人从1954搬进至今已住60余年,这个小房子里面见证了四代人的成长。小两室住了5口人,房间面积狭小。姥姥与太奶奶同居一小室非常拥挤,偶有不和,没有自己的私人空间,比较苦闷。其套型空间使用情况评估如表3所示。

3.3 住户C概况

住户C是鞍山二村23号楼位于底层的两室一厅小户型(图4)。住在里面的是一个三代同堂的小家庭:权姐、权姐的妈妈以及权姐的女儿。为了给孩子和妈妈更优质的生活,权姐把自己的房子改成了一个足浴中心,自主创业的同时为住区的居民服务。老人除了腿脚不利索之外身体状况良好,居住空间因为工作空间而被压缩,居住和工作空间的混用,也使得户内在使用上缺乏私密性。其套型空间使用情况评估如表4所示。

图2 住户A入户调研现状图

图3 住户B入户调研现状图

表1 建筑套内建成环境调研取样基本信息

表2 住户A套型空间使用情况评估统计表

3.4 住户D概况

住户D是鞍山三村18号楼位于顶层的两室两厅大户型(图5)。在上海平改坡期间建筑面积和室内空间都得到了扩大,现如今已变成三室两厅的复式住房。里面住的是一对年轻的建筑师夫妇,以及他们10岁大的女儿和女儿的姥姥。为了让孩子能上好的学校,建筑师夫妇买下了这个学区房,通过自己对室内环境的改造,使得室内各个空间的居住环境都更加怡人。唯一不方便的是没有电梯,上下楼梯对于家里的老人来说很不方便。除此之外,他们对于现在的居住环境都非常满意。其套型空间使用情况评估如表5所示。

表3 住户B套型空间使用情况评估统计表

图4 住户C入户调研现状图

图5 住户D入户调研现状图

3.5 住户E概况

住户E是鞍山一村10号楼位于底层的一室户的小房型(图6)。住在里面的是一对老夫妇和他们的女儿女婿,丈夫86岁,是退休工人。太太现年87岁,是同济小学的退休教师。为了使用上的方便,把进深长的客厅隔出了一间房,现为一室一厅的户型。老人除了腿脚不利索之外身体状况良好,现居住的房子基本满足老夫妇的生活需求,对于鞍山新村的居住环境亦非常满意,他们还养了一只流浪猫,更是在门前的小绿化草坪边种了一些蔬菜。老夫妇日常生活就是在住区的广场转悠,还会抽空到活动中心与老友相聚。其套型空间使用情况评估如表6所示。

表4 住户C套型空间使用情况评估统计表

表5 住户D套型空间使用情况评估统计表

3.6 住户F概况

住户F是鞍山一村3号楼位于三层的一室一厅小户型(图7)。住在里面的是一个三代同堂的外来家庭。年轻夫妇来上海工作,带着他们的女儿和孩子的奶奶,在这个租来的房子里面生活。室内的居住环境基本能够满足他们现阶段的生活需求,夫妻俩就在住区附近上班,孩子上学也方便。其套型空间使用情况评估如表7所示。

4 住宅户内使用后评估小结

住宅户内空间包括公共活动空间、私密生活空间、厨卫空间和储藏空间。笔者根据居住实态调研,对鞍山新村6个典型住宅套内功能空间的环境现状总结如下。

4.1 门厅或玄关

这类住宅几乎没有门厅或玄关,一进门就是起居厅或者方厅,套内无隐私,几乎没有储藏设施,给使用带来很多不便。从调研的6户家庭使用状况看,几乎每家都有向公共空间扩建、搭建的状况(图8)。这些问题的实质就是这一时期建造的套型没有考虑玄关的使用需求。

4.2 起居厅

住户起居厅的问题主要为:面积过小导致其无法满足起居室基本的功能要求,难有完整而稳定的起居角和进餐角;设计不合理(采光通风不佳,缺乏空间连续性);也有很多没有独立起居的住户,居寝混淆使用导致在居住环境上缺乏私密性(图9)。

图6 住户E入户调研现状图

4.3 卧室

卧室的问题为面积小、朝向不佳、隔声效果差,设计不合理和空间使用不恰当等,另外就是卧室数量和居住人口的不匹配,满足不了合理的生理分室、心理分室和代际分室(图10)。

表6 住户E套型空间使用情况评估统计表

表7 住户F套型空间使用情况评估统计表

图7 住户F入户调研现状图

图8 鞍山新村住户门厅玄关环境实况图

图9 鞍山新村住户起居室环境实况图

4.4 厨房

厨房问题比较多样化,如面积小、布局不理想、烟道串味严重等。厨房操作台长度不足,厨房里面各个角落都塞满了相关物品,有些住户甚至利用厨房窗户外的防盗栏存放各式厨房用具。冰箱、微波炉、电饭锅等厨房电器无固定安放的位置(图11)。另外,有的厨房甚至缺乏排烟道,只能通过在窗户或墙体上开洞后将管道伸到室外。一楼的住户直接把厨房改建到室外,或是在室外添置了洗菜的水池,以缓和室内厨房空间狭小的问题,楼上住户则有的把灶台安置在公共走道上。

4.5 卫生间

卫生间作为住宅中高频率使用空间,通常需要满足盥洗、便溺、洗浴及家务四方面的功能需求。实际调研发现,除了基本的盥洗和便溺功能外,绝大多数居民家中的卫生间无法满足洗浴和家务的需求,需要另外在其他功能空间中安排放置洗衣机以及其他的清洁工具(图12)。除了面积太小外,在调研中发现,最普遍的问题是缺乏适老性的考虑,对老年人来说有安全隐患。

4.6 储藏空间

储藏空间是居家生活中不可或缺的部分,储藏空间的布置比较灵活,可以单独布置成储藏室,也可以在其他功能空间中,根据具体情况进行巧妙布置。调研数据统计结果表明,有78%的居民反映户内储藏空间不足,在更新改造过程中,应适当增加储藏空间。

图10 鞍山新村住户卧室环境实况图

图11 鞍山新村住户厨房环境实况图

图12 鞍山新村住户卫生间环境实况图

5 基于使用后评估的旧住宅改造设计导则

(1)合宜的室内空间设计,满足日常生活起居功能空间的划分,增加起居空间;小面积单元考虑复合功能的起居空间,以兼顾观看电视、会客、亲子交流、吃饭、家务、棋牌等功能。

(2)居住功能的挖潜,尽可能做到2个及以上的居住空间,方便合理的分室居住以及对老人看护的子女或看护人员的居住。

(3)厨房的符合人体工学的合理布局和设计上储藏空间的拓展,探索运用适用于小面积的工业化整体厨房的可能性。

(4)卫生间的符合人体工学的合理布局,满足老年需求的无障碍设施:防滑、抓握扶手及合宜的照明及通风,探索运用适用于小面积的工业化整体卫生间的可能性。

(5)积极拓展储藏空间,壁橱、储藏小隔间、家具结合储藏柜一体化设计。

(6)顶层空间,特别是平改坡工程挖掘空间利用潜能。

(7)阳台空间的合理利用:满足晾晒、花草种植、休憩、部分家务、适合老年人日光浴的需求。

(8)套内的适老化设计:特别是厨房、卫生间等日常操作和使用空间的适老化设计:应注意防滑、合宜的材质和尺度、抓握扶手等。

(9)公共空间的适老化设计:上下楼梯的抓握扶手、平台停靠休息空间,以及多层无电梯住宅增建电梯的可能性及相应的技术措施。

6 结语

上海2000年以前建成的工人新村,普遍存在套型面积小、功能空间狭窄、居住功能不够完善、建筑质量较差的情况。相关管理部门已在平改坡、外立面整理和翻新、套内管线更新、厨卫功能的成套改造、加建加层等方面做了大量的工作和有益的尝试,但由于存量旧住宅数量巨大,改造深度和精度尚需进一步加强。从建筑策划的问题寻找、使用后评估的原理出发,找到切实可行的改造与更新手段与方法,将会使城市小户型住宅的改造更新有更为明确的目标和努力方向。

[1]Wolfgang F.E.Preiser, Harver Z.Rabinowite,Edward T.White.Post-Occupancy Evaluation New York :Van Nostrand Reinhold Company.1988.53-56.

[2]William M. Pena, Steven A. Parshall Problem Seeking: An Architectural Programming Primer, 5th Edition ISBN: 978-1-118-08414-4 Primer,John wiley & Sons Inc.2012.

[3](美)Wolfgang F.E.Preiser,(加)Jacqueline C.Vischer 编著.汪晓霞,杨小东(鲁革)译,庄惟敏校审.国外建筑与城市设计丛书;建筑性能评价.北京:机械工业出版社,2009:78-83.

——以首尔市Signum Haus和Noblesse Tower项目为例