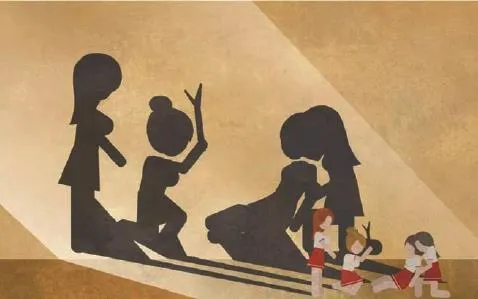

校园欺凌频发为哪般?

文/熊丙奇

校园欺凌现象频发,倒逼学校管理迎大考。

近日,中关村二小一位家长在网上发文称,孩子遭遇“霸凌”,在学校被同学用厕所垃圾筐扣头后,出现失眠、恐惧上学等症状,被医院诊断为“急性应激反应”,引发公众广泛关注。对此,校方认定其为“偶发事件”,尚不足以认定涉事学生构成校园“欺凌”或“暴力”。同时,校方表示,“对该事件发生深深自责,对给学生及家长带来的伤害,深表歉意”,将汲取教训以此为鉴,本着认真理性、客观公正的原则,妥善处理。

近年来,我国校园欺凌事件高发,为治理校园欺凌现象,2016年初,国务院教育督导委员会办公室向各地印发《关于开展校园欺凌专项治理的通知》,要求从4月—12月起,对校园欺凌进行集中专项治理,并明确对于专项治理必须务求实效,避免运动式走过场。2016年11月,教育部下发九部门《关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》,意图将专项治理纳入长效防治。很显然,在这一背景下,发生在北京这所名校的校园欺凌事件,给舆论强烈的冲击:专项治理究竟起到了怎样的效果?我们真有信心建立防治校园欺凌的长效机制吗?

虽然校方已经“认定”这起事件不是欺凌,但是从社会公众的反映看,并没有得到广泛的认可。这起事件,引出一直存在于处理校园欺凌事件中的两大问题,即什么是校园欺凌?谁来认定、处理校园欺凌?

何谓校园欺凌?

根据校方的回应,之所以认定这起事件不属于欺凌,是因为当事学生没有故意,而且,平时同学间的关系也不错。事实上,从家长向学校反映被欺凌一事之后,校方就一直持这一认定,导致家长和校方有很大的分歧。

有一些人士引用国外校园欺凌现象的研究,认为校方的认定是可取的。据称,国外对校园欺凌的认定,有三条标准,一是是否产生身心伤害后果,如果没有产生伤害,不属于欺凌;二是双方的力量对比情况,如果双方力量均衡,没有明显弱势的一方,不属于欺凌;三是重复性,偶发行为不属于欺凌。中关村二小这起事件,对学生产生了一定的伤害,但是,根据学校的调查,只是偶发,所以,被认定为偶发事件。

可是,对于国外研究者提出的认定标准,也有很多人不认同。其中最为关键的是,国外研究者界定的欺凌行为,和我们这里谈的欺凌行为是一回事吗?像在美国,如果一名同学把另一名同学控制起来,关在一个房间里,扇耳光、扯头发,这一行为,并不是按是否是校园欺凌来“认定”,而属于严重的犯罪行为,涉嫌“酷刑虐待”,但在我国,按校园欺凌的认定标准看,极有可能不会被认定为校园欺凌,而是“恶作剧”——扇耳光、扯头发,都会给当事学生严重的精神伤害,可对于精神伤害,我国普遍不关注,只关注生理伤害;这只是发生了这一次,而没有多次发生。结果,在美国是犯罪的行为,在我国连校规处分都可能没有。

我国已经曝光的校园欺凌行为,事实上有很多,根本不只属于欺凌,而是明显的违法犯罪了。但是,却由于认定标准的模糊,而被淡化处理,结果导致校园欺凌事件高发,严重影响学校教学秩序和学生健康成长。

该由谁来认定?

这是一个比什么是校园欺凌,更迫切需要解决的问题。因为即便明晰了校园欺凌的认定标准,如果就由涉事的某一方进行认定,也是很难得到公正的处理的。而目前,认定、处理校园欺凌,恰恰就由学校行政部门主导,而学校行政部门又是利益相关方——校园欺凌事件事关学校的声誉,校方为维护学校的声誉,很可能对欺凌事件进行淡化处理。在校园欺凌认定标准模糊的情况下,由学校单方面认定,更会让校园欺凌事件的认定、处理陷入困境。

我国被媒体曝光的校园欺凌事件,基本都有同样的发展轨迹:学生被欺凌—家长发现—找学校反映—学校内部处理—考虑到学校“声誉”,将事件淡化,称其为“恶作剧”或“过分的游戏”—家长不满,发帖维权—传统媒体介入—学校、教育部门再“重视”。发生在北京这所小学的欺凌事件,也是这样的发展轨迹。有人质疑家长发帖,是不理性的,把事情闹大了后,对学生成长不利,可不能回避的问题是,家长是怎样走到这一步的?如果学校有健全的处理机制,需要家长走到发帖维权这一步吗?这折射我国处理校园欺凌存在的共同问题,即缺乏健全的处理机制。

在笔者看来,调查、处理校园欺凌行为,在校园内也必须有合法的程序,不能就由学校行政主导调查。对于涉嫌校园欺凌这类行为的调查、处理,应该由学校学生事务中心进行,学生事务中心组成由校领导、教师代表、家长代表、学生代表、社会人士代表(社区代表和人大代表)共同组成的调查委员会,进行独立的调查,并在调查中举行听证会、听取当事学生的辩护,根据调查结果,做出相应的处罚,并告知学生,学生如果不服处罚,可提出申诉,学校事务中心再成立申诉委员会进一步启动调查,根据新的调查结果进行处理。

这是学校依法治校必须有的处理学生违规行为的程序,也是我国明确校园欺凌认定标准必须有的程序——在没有明确的认定细则时,这需要在处理具体问题时明确、完善。我国高校已经开始完善对学生的处罚、申诉机制,高校学生如果违反校规,学校会通过学生事务中心启动调查,举行听证会,也接受学生的申诉,但中小学目前普遍没有建立这一机制,需要引起高度重视。

针对近年来高发的校园欺凌事件,我国国家层面已经高度重视,教育部前不久下发了由九部委联合制定的《关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》,很显然,如果学校都拒绝认定校园欺凌是欺凌,那防治欺凌就变为空话。

笔者认为,而要学校转变对欺凌的认识,必须调整学校治理模式,目前中小学的治理,实行的是行政治理,并没有建立家长、社会参与的开放、民主治理模式,对校内教育事务、教师事务、学生事务的处理,基本都是行政说了算,校园欺凌不被重视,与教育腐败、学术不端被掩盖是同样治理逻辑在不同层面的表现。对此,最为关键的是要推进学校实行现代治理,这样才能让学校回归为教育机构,保障教育者和受教育者的权利。