优秀教师成长路径中文化环境的研究

(皖西卫生职业学院公共部 安徽 六安 237000)

1.文化环境的阐释

1.1 文化环境的内涵

文化环境是指在一定的自然环境下,进过人类的长期有意识地实践活动所形成的、存在于人类主体周围,而主体的认识活动赖以进行的各种文化条件的总和。它属于社会环境体系下的分系统,作为社会存在的一种,具有社会环境的总体特征,如历史性、实践性、系统性等。

但是文化环境呈现出与社会环境不一样的特征:首先是非物质性。文化环境是一个非物质的环境,如道德、宗教、民族心理等,虽然表现形式是客观物质的,但是其反映的内容是非物质的。其次文化环境作用方式是隐蔽性。文化作为一种软实力在国际舞台上发挥的作用不容小觑,各国在重视加强本国的硬实力的同时,也注意软实力的提升。这就是文化对人的思想、行为、心理会发生潜移默化的作用,而且对人的影响会很稳固。文化环境作为文化的组成部分,自然也继承了文化的这一特性。最后文化环境具有相对独立性。生产力的发展最终会带来生产关系的变化,带来经济基础的根本变化,政治的上层建筑也随之发生变化,而文化环境作为社会环境的一部分,它的变化却出现滞后性,滞后于经济政治的变化,而对历史传统文化具有极强的继承性,表现出相对独立的发展。因此我们有必要对文化环境进行研究,发现它在优秀教师的成长路径中的作用。

1.2 文化环境的结构

文化环境作为社会环境的分系统之一,呈现出结构性。从文化环境影响的范围解剖,分为宏观文化环境与微观文化环境。

宏观文化环境按照时间性划分:传统文化环境、现实文化环境和未来文化环境;①按照空间性划分:本土文化环境、外来文化环境、虚拟文化环境。宏观文化环境的各个组成部分之间是相互联系、相互影响、相互渗透。其中以现实本土文化环境为核心,它既受到传统文化环境的影响,因为文化环境相对独立的特性;同时又受到外来文化环境的影响,以网络为中心形成的虚拟文化环境也对真实的文化环境产生影响。

微观文化环境是以特定主体为中心而形成的文化环境,其影响范围、影响力比宏观文化环境要小,影响对象是特定主体的活动。根据不同的特定主体,可以进一步细分为企业文化环境、高校文化环境、医院文化环境等等。以高校文化环境为例,根据文化环境的表现形式可分为:物质文化环境、制度文化环境和精神文化环境。物质文化环境是指承载大学文化的物质载体,它更直接反映和展示大学文化的精髓和特色,由校园自然景观和校园人文景观组成。制度文化环境是关于高校教学和管理的一系列行为规范,用来规范和约束教师的行为,将办学理念和大学精神融入工作规范和行为准则中,保证大学文化的传承和实现,它是由高校管理的各类法规、管理制度、办学方针等组成。精神文化环境是大学长期以来发展形成的大学精神品格和内在气质,它是大学的灵魂,是高校文化环境中的精髓,它影响着物质文化环境和制度文化环境。

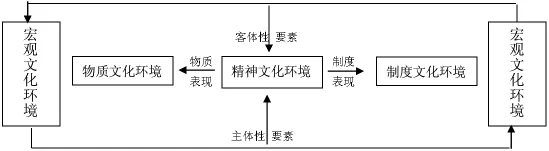

图1 宏观文化环境与微观文化环境的关系

从图1中可以看出,宏观文化环境主要是通过主体性要素把客体性要素传递给微观文化环境,主要是影响其中的精神文化环境。主体性要素指的是各种组织和个人,客体性要素指的是思想观念、价值取向、文化意识等等。首先宏观文化环境通过主体性要素把客体性要素潜移默化的传递到高校文化环境对精神文化环境产生积极的影响。高校文化环境存在于现实本土宏观文化环境之中,高校与个人、组织等发生交往,个人与组织所持有思想和价值取向影响身处高校文化环境内的教师和管理者,高校文化环境内部随之发生变化。

其次宏观文化环境同样会给高校文化环境带来不利因素。宏观文化环境中不仅有积极因素同样也包含着不利因素,其中可能吸收了传统文化环境和外来文化环境的糟粕,同时积极因素随着发展也会表现出不利一面,这些都会对高校文化环境都会产生影响。现实本土文化环境、传统文化环境和外来文化环境构成了宏观文化环境,三者以现实本土文化为核心对高校文化环境产生积极和不利的影响。

2.优秀大学教师成长路径中的文化环境的作用

2.1 宏观文化环境为优秀大学教师的成长提供环境基础

(1)伦理环境与优秀大学教师“德”的形成的关系。伦理环境对优秀大学教师“德”的形成的作用可分为两类:一类是起有利作用的促进性因素,另一类是起不利作用的限制性因素。到底起到何种作用,关键得看伦理环境本身。如果社会伦理道德氛围处于良好的状况,社会主体根据道德标准进行道德选择、道德决定,从而实现道德行为,形成有利于他人和社会的行为,进而形成良好的伦理环境。这样的伦理环境通过交往将影响力传递给大学教师。作为宏观环境的一种,伦理环境以影响力范围广、力度大、传递渠道多等特点,使得教师在实际的生活、教学和科研中所发生人与人的交往中受到良好伦理环境的影响,同时社会对教师的道德要求规范也传递下来,那么教师受到职业道德上实然与应然的双向要求,有助于教师在“德”方面的优秀。同样,伦理环境的恶化对大学教师在“德”方面的优秀起到反向作用。因此优秀教师道德体系的形成需要伦理环境的优化。

(2)宏观文化环境影响着优秀大学教师“智”的形成。这里的智包括丰富的知识储备和卓越的创新能力两个方面。

宏观文化环境处于一种对科学知识和技能极度需求的状态下,极大的推动了优秀教师“智”的形成,因为为优秀教师提供宽松的发展环境,也从客观上激励优秀教师的形成。反之,如果宏观文化环境处于对科学知识压制的状态下,那么就阻碍优秀教师“智”的形成。

(3)宏观文化环境对优秀大学教师健康身心形成的影响。宏观文化环境受到传统文化环境和外来文化环境的影响,对教师健康身心的影响表现在;一方面通过形成教师职业压力来影响教师的身心健康。在宏观文化环境里由于受到来自现实社会、学校、教师自身的要求形成较大的环境压力,这种压力通过对教师的教学质量和科研能力的高要求,使得教师受到巨大的工作压力和精神压力,从而不利于教师健康身心的形成。另一方面由于宏观文化环境不仅继承了传统文化环境中的一部分因素,同时由于全球化还不断的受到外来文化环境的冲击,使得本土现实文化环境处于不断的变化和调整中,教师在面对变化不能很好的调整自己,容易产生职业倦怠,这阻碍了教师向优秀的转变。因此面对宏观文化环境对优秀教师健康身心形成的挑战,微观环境和教师自身相应的做出调整。

2.2 高校微观文化环境对优秀教师成长的介入

物质文化环境为优秀教师的成长提供物质平台。一般教师成长为优秀教师经过一系列的过程,从职业的适应准备期、积累发展期、到成熟稳定期。在适应准备期内一般教师要完成角色转变和知识转化的任务;在积累发展时期里教师要做到教学经验和理论知识的积累,开始形成具有个人特色行之有效的教学模式,同时知识创新能力发掘,显示出具备一定的科研能力;发展到成熟稳定时期,教师形成了独特的教学风格、行之有效的教学方法、具备优质的理论基础和专业体系,显示出优秀的科研能力和科研成果。物质文化环境作为大学精神文化的物质表现和载体介入优秀教师成长路径中的每一个环节。

(1)首先物质文化环境为优秀教师的成长提供物质保证。物质文化环境主要包括学校的整体布局、各类各种建筑物和设施、自然景观等。优秀教师的成长必然要借助于一定的物质平台,置身于物质文化环境中。同是物质文化环境对优秀教师成长的文化熏陶。物质文化是学校发展过程中积累下来的外在物化形式的统称,它的形成是饱含着学校发展过程中精神文化的积淀,尤其是代表性的物质文化,更加是一个学校精神的凝聚和外在标志。教师在这样的物质文化环境中教学和科研自然受到潜移默化的熏陶,有助于教师提高职业道德和职业素质,因此营造内涵先进的环境有利于一般教师向优秀教师的发展。

(2)制度文化环境激发优秀教师的成长。制度文化环境的作用是推动大学组织的运作效率,而大学是一个学术性的组织机构,其效率高低是通过学术成果的数量和质量以及教育成果来反映。教师则是学术成果的形成者。保证大学组织运作的有效和高效自然需要一系列的制度支撑,组织各种人力、物力、财力,调节大学与外部组织之间、大学内部各部门、各群体之间的矛盾冲突,使得大学有机地联结成一个有序、高效运行的整体。这样的制度文化环境是把精神文化制度化的体现,其本质是激发学术活力,激发教师的知识创造能力。

——张 焘

——记全国优秀教师朱阿娜