宋世义 如琢如磨 移步不换形

朱亚芹

开篇,让我们先来试试顺着文字、脑补影像:

温润的玉料前,磨玉人屏神静气,手里的形,心里的意,文化的韵,情感的真,分毫之间,如琢如磨。

76岁的玉雕传承人宋世义,沉醉在这样的情境里,已是第54个年头,时有喟叹:“人如玉,玉如人;人磨玉,玉磨人”。

《诗经》老早定了标准:“有匪君子,如切如磋,如琢如磨”。“匪”同“斐”。白话就是:文采君子的言行举止,高雅得如同切磋琢磨过的玉器。

溢彩的舞台上,圆融的四平调中,凤冠、蟒袍、玉带的女子,依次衔杯、卧鱼、醉步、扇舞,惊艳全场。

梅派的《贵妃醉酒》,历经岁月磨砺,光鲜依然。梅先生总结京剧传承,五个字:“移步不换形”。

你会把玉雕和戏曲联系起来吗?如果还没有,那请快速打通相关壁垒与边界,给想象自由。否则,根本无法走近、了解宋世义。因为戏曲的种子比玉雕早约20年,深植于宋世义心里,并最终和玉雕一起,长成了宋世义生命里的参天大树:根,紧握在地下;叶,相触在云里。无可替代,无法拆分。

到什么程度?对玉雕的传承,宋世义也借用了梅兰芳先生的这五个字:“移步不换形”:“移步”就是发展,“不换形”是指传统艺术的本质形态不能变。

宋世义是京城名票,有一副公认的好嗓子。年轻时,参加业余剧团,教戏、练戏、演戏。现在要么不时参加一些票友活动、聚会、演唱会;要么一个人在家,关上窗户,听着录音机伴奏带,唱戏。今年,宋世义会继2007年之后,再出一盘京剧梅派唱腔专辑。目前,正有韵有致地筹备着。

懵懂成长期

议是璞玉还是顽石?

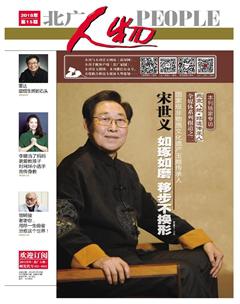

当宋世义着黑色中式上衣,端坐于陈列有玉雕艺术品的客厅时,那气场,真真儿的梅派大青衣,沉静夺人。我很自然地一屁股就坐地毯上了,盘腿、仰望。宋世义笑:“阳台有个小板凳。”“得嘞!”脆生答应间,我们开始了晚辈与长辈、玉友与玉人、记者与大师、外行与名票的对话。

“宋老,您喜欢别人喊您大师、泰斗吗?”试水问题,踩上雷了。

“不喜欢。现在谁说我是大师、泰斗,我觉得是一种讽刺,特别反感!”老人家有些激动了,“现在大师、泰斗满天飞,都贬值了。怎么还分级别啊?这不同级别什么标准?能量化吗?世界上真正的大师有多少?寥若晨星!好多次评大师,让我出谋划策,我说,考试,像考研、考院士一样考文化课;考素描、国画、人物、色彩;考专业课,设计、制作、答辩等;还必须有家国情怀,得爱国,有正义感,为人正直,有强烈的民族意识,国家意识。”

“您字欣然,号痴人,这里面有故事吧?”赶紧转移话题,宋老铁肩担道义多年,不易。

“有啊,有故事啊。”宋世义终于笑得慈眉善目了。

“毛主席有两首七律《送瘟神》,‘……浮想联翩,夜不能寐。微风拂煦,旭日临窗。遥望南天,欣然命笔。其实我自己搞创作,也经常浮想联翩,夜不能寐。有时候真是夜里起来,提笔就画图稿。欣然,就是这么来的。

“痴人,一方面是白痴,一方面是痴迷。我对文学、戏曲、绘画、玉雕,就是痴迷,很傻的。原来在厂里,大家都说我一根筋,是傻子。痴人就痴人吧。”

世事弄人,想着宋老的话,轮到我提笔的时候,欣然改茫然了。

此次采写,难度加大了:涉及两个行当(戏曲和玉雕),两条线交织。该怎么呈现谦谦君子的宋世义?

宋老是郑重的,估计到了我这个个年纪解读他的难度,提前给我准备了一本《示范风逸中国玉石雕刻大师宋世义卷》:“因为你要写东西,看看这本书。”采访完才看这本厚重的书(2010年出版),几乎涵盖了宋世义重要的生命节点,以及玉雕作品的阶段性风格变化与成就。合卷苦想宋老的话:“世范风逸,是我工作室的名字,风范、飘逸这既是一种评价,也代表我的性格和人生追求。”

采访中,宋世义多次提到“人磨玉,玉磨人”,还说“玉雕”的叫法,并不确切,“磨玉”才更传神。那宋世义的温润、审美、情怀、艺术造诣,是怎么磨成的呢?

议、绘、琢、光,是玉雕的四个步骤。议,摸透料的里外;绘,腹稿于心,画于料上;琢,切磋琢磨,玉不琢不成器;光,抛光。

如果用这四个步骤,对应宋世义的人生呢?四个时期:懵懂成长期、锁定工美期、投身玉雕期、退休升华期。解读起来,倒也有某种时间和意义上的应和。反正“人磨玉,玉磨人”,我们不妨就磨一回吧。

中国民间有“三岁看大,七岁看老”的说法,真有这么玄乎吗?换成玉雕,这种看就是“议”,摸透料的里外。宋世义叹:“最难、最难的就是对付这料,我这一辈子就跟这料着急了!”

宋世义的话,最为客观,因为论证这观点用了一辈子。

人一生都在寻找自己,成长期尤甚,这时对未来职业的设想,往往都和实际有或大或小的偏差。宋世义身上也存在这种偏差,但是宋世义的幸运在于家庭与环境的熏陶,让他从小就确立了一生的大方向:中国传统艺术。对儿时的宋世义来说,戏曲与美术,一个先来一个后到,但一个都不能少。

中医世家娃,爱唱爱画

宋世义出生在北京近郊的马驹桥镇,这个京城皇家文化和地方民间文化的汇合点,让童年和青少年时期的宋世义,欢快无比。

“我记得那里每年的阴历四月和八月有两个特别大的庙会。其中的民间文艺演出最为吸引我,比如花会表演、曲艺等,此外还经常有戏班子到这里来演出,主要剧种是京剧、评剧、河北梆子,当时京剧叫京腔大戏,评剧落子,当地老百姓对戏曲的欣赏水平很高,大人小孩都爱看看戏,也都很懂戲,我对京剧的痴迷,可能跟我这些童年经历有很大关系。”

宋世义从曾祖父那一辈开药店行医,家境殷实。爷爷是戏迷,一有戏班子过来搭棚唱戏,他就会出钱包上一个专门的看台,一天三开箱,上午、下午、晚上各一场,饭都是在戏场里吃的。

家里藏书丰富,宋世义从小就开始读四书、五经、《红楼梦》,还偷看了《金瓶梅》。儿时的宋世义,看完戏之后就回去画戏里的人物。小小年纪对戏曲与绘画,基本就是痴迷的程度了:照着看到的东西就画,墙上、纸上、地上,能画的地方,都画。看戏的时候跑到戏棚底下去看演员怎么表演,跑到后台去看他们化装,跟着留声机一遍一遍模仿着唱。戏班子离开,追在后面送出十几里地。

如今的宋世义,一个外孙子、一个外孙女,对比自己的童年:“我小时候牙牙学语,就唱。孩子需要环境熏陶,家长要先喜欢。我爷爷聊戏,我就听着。现在,孩子们跟我不住一起,外孙子学武术,小外孙女学钢琴,没有戏曲环境了。”

天赋孩子,遇上好老师

儿时的宋世义因为画画突出,在小学已经是黑板报、宣传画的创作主力。小学教师万先达,给了宋世义正规的美术训练。初中教师刘炜,教宋世义国画、书法,并按照美术学院的专业要求训练宋世义的素描和写生。这还不算,刘炜老师吹拉弹唱样样精通,拉一手很好的京胡,还给宋世义介绍了京剧老师,亲自伴奏。当时宋世义唱老生,先学的是余派,但是宋世义喜欢杨派的儒雅敦厚,就改学杨派老生了。后来嗓子变声,改学梅派青衣。

初中快毕业的时候,老师认定:只要宋世义文化课过关,考取任何一所美术院校都没有问题。

果然,北京市工艺美术学校和北京艺术学院附中,同时录取了宋世义。宋世义义无反顾选择了前者,前者建校没多久,后者毕业要做老师,宋世义钟情自由的创作:“我一直认为艺术是自由的探索,创作者在自己深厚的艺术素养之下自由发挥,形成自己的风格,而不是墨守成规,再固定下来的模式上亦步亦趋。”

至此,“议”告一段落。宋世义选择了主攻工艺美术,戏曲作为爱好:“在我看来艺术就是综合的艺术,它的核心在于通过各种表现手法,引起观者的情感共鸣。单一的手段总会存在局限性,而离开了历史和文化,艺术就没有了自己的根本。

此时,宋世义尚未与玉雕结缘,但每一步無不是在滋养、孕育。

锁定工美期 绘蓝图与现实一步之遥

宋世义选择了北京市工艺美术学校,1960年9月入学。学校有雕塑、装潢、金属、染织四个专业,宋世义的专业,雕塑。雕塑专业又分四个小类:牙、玉、石、木,还要学习泥塑和造型。到第四年,才能确定具体方向。宋世义心里有自己的最爱和理想:要么做彩塑,要么画工笔人物。谁也不是先知,宋世义倾尽青春热情努力学习,心里从未停止绘制自己的理想蓝图。

“1960年是国家经济最困难的时期,而学校条件很好,为我的学习提供了最大的保证,我一门心思就钻到艺术上了。我当时的学习压力非常大,同学之间的竞争很激烈,很多同学是文化界、艺术界的名人之后,个个都是多才多艺,再加上我是从农村来的,自然就有一些自卑心理。我就暗暗发奋,把所有的精力都用在学习上,这四年的光阴对我来说可以算是五味杂陈,人生的酸甜苦辣都经历过了。可以说没有这四年的艰辛,就没有我在艺术上的成就,就没有我丰富多彩的人生。”宋世义感慨。

其实,这四年学习,精进的还有戏曲。因为宋世义的同学里爱好京剧的很多,小生、花脸、老生、青衣的行当都有,还有京剧名角儿的后代。宋世义开始用京剧的专业标准要求自己,后来还在北京戏曲学院旁听.系统地学习,并完整地学习了梅兰芳先生最经典的“梅八出”:《贵妃醉酒》《霸王别姬》《凤还巢》《宇宙锋》《生死恨》《太真外传》《西施》《穆桂英挂帅》中的主要唱段。

到第四年,宋世义才开始接触到玉雕,去北京市工艺美术研究所去实习,行里的老艺人会被请到学校讲课。和潘秉衡和刘鹤年两位老艺人的接触最多,听他们讲了不少行业里的老故事。

“这些前辈老艺人,都不一味着眼于具体的东西,而是讲玉雕的规律和方法,这对我的帮助是很大的。与这些老艺人的接触,使我具备了一定的玉雕欣赏水平,对玉雕也有了一定的理解能力,形成了自己的观察、理解玉雕的方法。也是从那时候,我开始意识到以后可能会被分配到玉器厂,但我并不喜欢这个行业。”

宋世义的蓝图与现实那一步之遥就是:不喜欢。

然而,这世间有一种喜欢,来自时间赐予。

投身玉雕期 琢玉琢成器,人琢成才

琢磨,是件挺有意思的事儿,聚焦、观察、了解、求证。然后,有些喜欢、兴趣,随着琢磨而来,而有些不喜欢、轻视,也会随着琢磨而去。

宋世义毕业后,服从国家分配,进了北京玉器厂。但他坚持认为玉雕不是艺术,工作条件也艰苦,最重要的是缺少文化氛围,不能够发挥自己的艺术创造力。于是,想办法调换工作,先后联系了中国木偶剧团,做造型;梅兰芳剧团,搞舞美。恰逢那个特殊时期文艺界停止了所有的组织关系调动,宋世义反而想开了:玉雕就玉雕,拼命做出成绩!

刚学艺那几年,手上经常拉出血口子,宋世义的师傅说:“不拉掉几两肉能学会磨玉吗?”师傅带徒弟,都是高强度训练,基础非常扎实,倡导艺多不压身。宋世义特别理解师傅对他的严要求,因为他心里一直有偶像:“梅兰芳先生就是因为在艺术上无所不通,博采众长,才成为一代宗师。”

琢之另类:现代手法

从内心说服自己投身玉雕的宋世义,情绪从不稳定变得笃定。那个时期强调创新和现代题材,宋世义就把学院派的有关绘画和造型的理论与玉结合起来:先做出泥稿,再根据泥稿去找料,将大块的料切出来。这与传统玉雕“量料取材,因材施艺”完全不同。 “这段期间对我的艺术道路来说也不是完全没有意义的,因为没有了传统的束缚,很自由地把所学的知识和玉雕结合起来,对玉雕的表现手法也有了足够的认识,而对创作理念和现代意识上也有很多意外的收获。”宋世义感恩走过的每一步。

琢之回归:重视传统

特殊时期很快过去,传统题材得以恢复。宋世义在老艺人的带领下,自画自做,也随身带着速写本,在几百人的场子里看谁的活好就过去看,聊天,学习他们做活的经验和表现手法上独有的特点。就这样宋世义真正迈入了玉雕的大门。

材质有内在气韵,理解了吗?学院派和玉雕的行业传统之间的差异,意识到了吗?一向对传统文化情有独钟的宋世义,如鱼得水,不但能准确回答这些问题,还很好地把自己的理论基础、能力结构和情趣爱好结合起来,并逐步形成了自己的风格。

这是一个看上去很美的事情,实际上宋世义吃了很多苦:“不能说很顺利,我没觉得我有多聪明,有的东西,人家看一眼就明白了,我半天还转不过弯来,我靠的是勤奋,付出比别人更多的努力。以前我的胆子是很小的,唱戏胆子小,画画胆子小,磨玉胆子小,老怕弄不好,怕勾坏了线,怕拉坏了料子。后来在学京剧的时候,老师说到了登台表演的气场问题,他说:‘越想要脸的越要不了脸,索性不要脸的反而要了脸了。从此以后,我也想开了:艺高人胆大,艺低人也胆大。现在我的徒弟拿着料不敢大胆做的时候,我说你怕什么,拉的又不是你的肉。”

琢之两面:黄金期与困难期

20世纪80年代是宋世义人生的黄金期,而宋世义对黄金期的定义是双轨的:玉雕和京剧。

“那是我人生的最黄金期,不仅是在玉雕创作上,在京剧上我也是最活跃的。随着艺术修养的增进,我对梅派青衣的理解也更加深刻,对唱腔和声音本身的艺术气质有了更深的理解,真正的成为了京剧方面的‘内行人。但这个我在艺术上和思想上长足进步的时期,也是我家庭最困难的时期。那时我的工资不多,一家三代五口人就住在北池子,全家人都靠我的工資生活。因为生活所迫,我从来没有休息过,周日去给一个玉雕厂画活,还经常出去讲课,就这样挣点钱贴补家用。跟我同时代的大师们均为国家奉献了一辈子,把一生的心血都放在传承与弘扬玉雕艺术上,却都是一生清贫。”宋世义心有唏嘘。

退休升华期 光 暮色有锦瑟

琢之进阶:进修、改制

宋世义在1985年至1987年进修过两次,至今回味,依然营养满满:“这两次学习是我在艺术理论的更高层次上的学习,对古今中外的艺术发展有了更系统的了解,是上升到哲学高度,深入艺术本身的内部规律之中,直接面对最普通的人类情感和人类思维的学习,更进一步提升对艺术的认识。反映到我的作品上,就是外在形式与内在气质的深层结合,最终摸索到了雕塑生命感的途径。艺术品是要有独立生命的,艺术品自身是要成为一个完整的精神世界。玉石雕刻上升到这个层面,才可以称得上是艺术,否则就只能是技术。”

北京玉器厂成合资企业之后,高品质的原材料有了保证,并且也面向了艺术品市场,宋世义在大型翡翠的创作上进行了不少新的尝试,更加讲究造型的艺术特质,也更加注重作品的文化内涵,从而实现了他的艺术理想。

“我从1964年进入玉器厂工作,到2000年退休,这36年的磨玉生涯,最大的收获就是对玉的感受和对人生的感受,这也是我在作品集中所要突出的方面。艺术创作最重要的是艺术理念,但在表达人生感悟这一层面上,所有的艺术都是相通的,伟大的艺术都是要为作品营造出自足的生命感,让作品成为伟大思想和心灵的外化,玉雕艺术,最根本的追求就在这里。”宋世义强调这近40年来的创作经验就是为作品塑造 出精神气质,充实作品的文化内涵。

抛光,是一种加工方法,旨在获得光亮、平整的表面。无疑,抛光最佳定位是锦上添花,而并非金玉其外。

宋世义退休之后,成立了自己的玉雕工作室,又成立了国家级非物质文化遗产传习所,并迎来了自己的又一个创作高峰期。

“退休这十多年,是我在艺术风格奠定之后的升华时期。这一时期的作品,无论是数量、质量,还是题材的广度和表现的深度,都可以说是空前的。我也真正懂得了什么是磨玉,在玉雕艺术上开了窍。同时,我的人生阅历、文化素养、思想理念、艺术积累都达到了足够的高度,这使我能够自由地表达我在艺术上的追求。”

“也正是在这个阶段,我意识到了我的创作和艺术理想意义上的完美之间存在的差距。说实话,艺术是不完美的,艺术本身就是缺失和遗憾,但艺术家就是在不完美中追求完美,用有限模移无限,从而超越自身,成为永恒的存在。我这一生,一个目标达到了,却发现更高的目标早在那里,永远都没有达到的可能。人磨玉,玉磨人,玉的生命就是人的生命,玉的灵魂就是人的灵魂。生命并不完美,但有了不断追求的过程,有限的一生就不会留下遗憾。”

传承,教之以才学,授之以德识

宋世义非常谦逊,强调自己只是适逢其时,由北京玉器厂申报,被批准为国家级非物质文化遗产项目玉雕(北京玉雕)代表性传承人。同时,对传承有自己的独到见解:

“具体来讲,非物质文化遗产的传承,一是恒定性,它有着深厚的历史积淀,二是活态性,它在传承过程中发展变化,产生动态流变,使前辈的基因在创作中流传下去。归根结底,传承是人的传承,而且建立在以生产性保护为核心的基础上。留住手艺,留住根。从事玉雕工作的人,要德才兼备,遵循‘君子比德于玉的传统美德,克服浮躁和功利的心态,体现出美玉般的高尚情操。目前玉雕行业存在一种不正之风,常有粗鄙、伪劣的玉雕产品,冒充大师的作品,欺骗不懂行的顾客。其实,真正的大师精品、珍品都保留了从原材料到设计制作全过程的影像资料。”

宋世义当年签师徒合同的时候,只写了两句话:“教之以才学,授之以德识”。他带的徒弟分好几个类型,带的方法不一样,但有一点相同:不限制他们的创作,而是尽可能打开他们的思路,调动他们的想象力,让他们不拘一格,自由发挥自己的艺术才华。

宋世义两个女儿都是学美术的,都跟着他磨玉,也都取得了不锴的成绩。但宋世义还是有担忧:“玉雕行业还需要洗牌,鱼龙混杂,门槛也低。另外,这个行业,确实苦。出一个人才,很难,真正成名的有几个啊?真要设计是设计、制作是制作、文化是文化,不容易。所以,虽然我两个女儿跟我干,将来能发展到什么程度?真的能达到我的水平吗?很难说,时代不一样了,下的功夫也不一样了。有代沟!我那会儿多拼命啊!”

问宋世义师承和悟性哪个重要?宋世义回答:“靠悟性,靠自己。师傅领进门,修行在个人。”

作品,传达的是生命体验

宋世义的艺术理想是创作出具有自在生命的玉雕作品。何为“自在生命”?宋世义有自己的层次理论。

“我的理解是,体态和动作是人物的第一个层面,思想和情感是人物的第二个层面,文化范畴是人物的第三个层面,生命意识是人物的第四个层面。造型是第一层面的核心,在这个基础上再有所提升,就要深入人物的内心世界,把人物的性情和思维刻画出来。我的总结就是,追求形式美,追求内在的精神气质,追求文化内涵,讲究时代特点,把古代人的特征、现代人的解剖、当代人的审美结合起来。到了这个层次,人物的气质和风韵也就表现出来了。

没有废料,只有废品

任何艺术都有局限性,但正是这种局限性,构成了这个艺术门类的特色。歌德说过:“艺术家就是在限制中表达自己。”而玉雕的局限就是料的限制,所以玉雕的创作就是在主观意图和客观材质中找到一个平衡点。跟料打了一辈子交道的宋世义,深有感触:

“有人问我什么料好,我说我不知道,每一种料都有其特点,都有不可替代的个性,所以原料无好坏之分。老艺人说,‘没有废料,只有废品,这就是老一辈艺人对原料的理解。每种料有每种料的使用方法,长期接触某一种料,才能找到它的特点。比如翡翠,它的特点是晶莹通透;而白玉则是油润浑厚,体现出脂的感觉;玛瑙就是俏色的运用;珊瑚讲究保料和破料。再比如,透明的亮光出来能够体现材质,但它不显工,所以要着重于造型的影像效果;而脆的东西,就要施以柔顺的表现手法。而且,不同的材质有着不同的精神内涵和气质形象,这是材质本身决定的,所以玉雕的创作要以材质的气质为依据,体现在具体的表现手法和艺术风格上。”

偶像,一生崇拜梅先生

宋世义深谙艺术的融合:“艺术都是互通的,很多画家对戏曲很有研究,很多戏剧大家写书法、画画,造诣很高。四大名旦的书法,棒着呢;四大须生的书法、绘画,都了不得!梅先生的画、书法,相当棒!现在说要有一个梅先生的绘画或书法真迹,那收藏不得了啊!不是说梅先生是名人书画才好,是确实好啊!有些人有名了,书法也好了,画也好了,其实大家心里有话:不敢恭维。”

以至于宋世义如此表述自己的风格:以甜美、正统、具象、典雅、意境为主要特征,就像京剧中的梅派艺术。

事实上,来自戏曲的模移,的确丰富了宋世义的创作。《白蛇》《京剧脸谱》《京剧小丑》等,都是这种类型的模移作品。而京剧造型中的子午相,仅在亮相、转身的一个程式中,宋世义演化出了不少人物造型。

宋世义曾把傾注了几十年心愿的艺术作品《贵妃醉酒》,亲手赠送给了梅兰芳的传人梅葆玖先生:“梅先生是我一生崇拜的偶像,他的艺术、品德,无时无刻不在打动我、感染我。我一直都觉得梅派青衣,有一种入世而又出世的气质,她华贵雍容,却又露出自然的华丽,于是妖艳而不妖,在所有的京剧行当里,最与玉的气质接近。因此,梅派青衣要以出世之心理解入世,以入世之行感受出世,在世俗与超脱之间寻找生命的平衡。梅派艺术与玉雕的融合,是我艺术生命的融合。”

其实,宋世义和戏曲的缘分,不仅仅是京剧:“昆曲是水磨腔,玉要磨。昆曲,我最喜欢。像行云流水一样,无声不歌,无动不舞,我对昆曲很有研究,昆剧院五代的艺人,我都看过。对他们的剧目,我都能如数家珍。我看昆曲比京剧多,很多朋友在昆曲剧院,他们彩排啊,就把我叫去,演出有时候也喊我去,有时候我自己买票。太喜欢了,太痴迷了,而且我也唱昆曲。梅先生会几十出昆曲戏呢!我还真不是附庸风雅,从骨子里喜欢。”

此时的宋世义,笑得那么敞亮。

做人,不妨长做长情人

人生如戏,戏如人生。磨玉的历程,就是人的生命历程,其中包含了太多的生命感受。宋世义说,“遇见了一块石头就是一段机缘,我用心灵眼它对话,跟它互相了解,从而赋予它生命和灵魂,寄托我的人生理想,实现我的人生价值,让石头成为我的化身,让人如玉,让玉如人。”

这段机缘有多长?宋世义感叹:“我花了50年的时间,才寻找到玉雕的根基,才理解了玉,才理自军了一点玉雕。于是,我才能享受玉雕的创作过程,在玉雕里感到陕乐和幸福。”

一个人的人生有几个50年?沉浸于戏曲与玉雕中的宋世义,如此长情。如今,76岁的老人坦然、快乐:“2018年三个任务基本完成两个了。中央电视台《大家》栏目,跨年拍,已经拍完了,在制作期间;再出一本书,玉雕专辑,筹备中;再出一张梅派唱腔专辑,中国戏曲学院的乐队伴奏,练习中。”

上苍,终将厚待长情。