中国建设用地配置中政府失灵的理论解析及其改良框架设计

王 博,吕沛璐,冯淑怡,姜 海

(南京农业大学中国土地问题研究中心,江苏 南京 210095)

1 引言

经历了30多年的经济持续高速增长,中国取得了世界瞩目的发展成就。但是,随着人地关系日趋紧张,以建设用地为中心的土地配置问题日渐突出。现实中建设用地扩张无序、利用粗放等情况普遍,严重影响了中国的经济发展、粮食安全和生态建设,逐步成为中国经济社会转型升级的重要制约因素。对此,国内外学者进行了一系列相关研究,总结认为当前中国建设用地配置问题主要根源于市场失灵与政府失灵两个方面[1-4],解决配置问题的关键就在于纠正改良这两种失灵。建设用地配置中的市场失灵在不同时期和不同国家(地区)普遍存在,具有内生性,需要依靠人的观念改变和社会治理结构的重大发展;政府失灵具有外生性,特别是对于处于经济转型的发展中国家而言,完全可以通过政府自我改进或者制度改革来加以消除或减轻。优先纠正改良政府失灵,对于改善中国现行建设用地配置问题更具有现实意义与可行性。

已有许多学者对建设用地配置中的政府失灵问题进行了研究。谭荣和曲福田[5]分析认为当前建设用地配置中的政府失灵主要在于政府在非农化过程中对土地价格的干预,由此导致了土地资源的过度性损失,因而建议减少政府的行政干预。王万茂[6]认为政府失灵在于现行土地管理思路有失偏颇,在实践中过度重视政府作用,忽视市场作用,因此建议转变土地管理思路。马凯和钱忠好[7]指出中国政府的目标与社会决策目标存在偏差,导致了土地资源配置的政府失灵。还有部分学者对政府失灵进行了细化,将其区分为政府对市场的过度干预与无效干预两种类型[8]。综上,现有研究多是将政府失灵定位于政府对市场的干预,而现实中建设用地配置实际上还涉及中央、地方等不同政府层级的管理,因而政府失灵也可能发生于政府内部,故需要对此进行深化与解析,并考虑不同政府失灵的作用机理与相互关系。此外,现有研究对于纠正改良政府失灵的对策相对单一,主要侧重于技术性手段的协调,但现实中建设用地配置的政府失灵问题涉及面广、关系错综,只是单纯的技术手段调整可能难以达到理想的解决效果,故需要考虑设计一个更加适宜的综合性改良框架进行指导作用。

本文以农地非农化理论体系为基础,立足于建设用地配置中的政府失灵问题,通过对其进行深化剖析,试图解释与把握不同政府失灵的产生原因、作用机理与相互关系,在此基础上,探索设计相适宜的政府失灵改良框架,探讨现实可行的改良路径,以期为中国建设用地配置优化改革提供些许建议参考。

2 建设用地配置中政府失灵的理论解析

建设用地问题的核心是土地资源在建设部门与非建设部门之间的配置,故本文在已有的农地非农化理论体系上进行拓展[9],从理论上解析中国现行建设用地配置中的政府失灵问题。为便于分析,假定土地资源在建设部门的边际收益作为建设用地扩张的边际收益,在非建设部门的边际收益作为建设用地扩张的边际成本,并且不存在因市场失灵引发的过度性损失。如图1(a),MR为土地资源在建设部门的边际收益,MC为土地资源在非建设部门考虑土地资源非经济价值(生态价值和社会价值)后的边际收益,Q1为在经济快速发展阶段建设占用的合理性代价,Q1Q3为由于政府失灵造成的过度性损失Ⅱ。基于当前中国建设用地配置管理模式及其特征,政府失灵应包含两种类型:一是政府失灵Ⅰ,发生于政府内部,主要表现为中央政府与地方政府的关系失衡下,以建设用地计划管理为主的管控机制失效,由此造成Q1Q2的非建设用地过度性损失;二是政府失灵Ⅱ,发生于政府外部,主要表现为政府过度干预或是排斥市场机制,扭曲土地资源配置,即政府与市场存在关系失衡,由此造成Q2Q3的非建设用地过度性损失。由于两种政府失灵的作用对象、表现形式等有所不同,因此,要减少因政府失灵造成的非建设用地过度性损失,首先应分别从两种政府失灵着手,分析它们各自的产生原因与作用机理,剖析彼此间的相互关系与影响作用,进而结合相应特征设计构建适宜的改良框架。

图1 建设用地配置中政府失灵问题的理论解析框架Fig.1 Theoretical analysis framework of government failure in construction land allocation

2.1 政府失灵Ⅰ

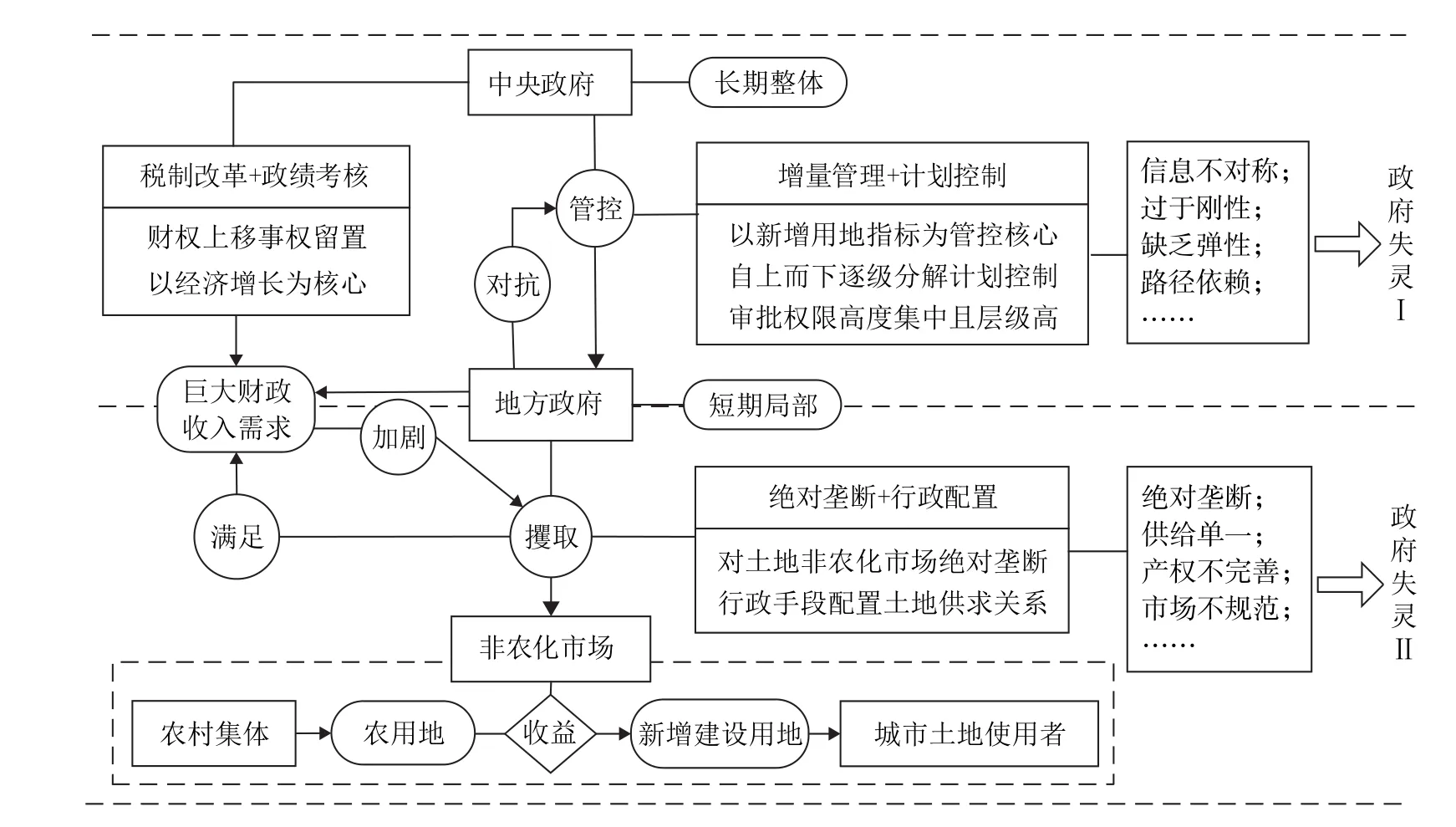

政府失灵Ⅰ发生于政府内部,其特征在于中央与地方关系失衡(即出现非合作博弈)下,以建设用地计划管理为主的管控机制失效。在中国当前的建设用地配置管理中,中央政府与地方政府的目标、政策导向存在不同,两者作为不同的利益集团[10],拥有不同的管理目标函数。中央政府需要对全体国民负责,强调国家整体和长远利益,其最终目的是追寻全社会福利最大化[11]。因而中央政府会基于经济发展、粮食安全、生态建设等综合考虑,出台相应的政策对地方政府进行指导或限制。在“自上而下标尺竞争”[12]与以经济指标为主的政绩考核体系[13]、“财权上移、事权留置”的财政分税[14]等因素作用下,地方政府主要考虑局部、当前的利益,其主要目的是寻求实现自我利益的最大化。因而地方政府会倾向于选择忽视全社会边际成本,采取尽可能扩张建设用地的措施,通过获取以土地性财税收益为主的预算外收入解决其财政问题,保证治理区域内各项经济数据能够达标,最大化自我利益。由此,中央政府与地方政府在建设用地配置管理中呈现非合作博弈特征。

在这种情况下,中央政府为落实国家利益,拟通过实行以“增量管理+计划控制”为特征的建设用地计划管理机制,即中央通过土地利用年度计划对地方的建设用地增量指标(如新增建设占农指标)“自上而下”进行层层计划分配,并高度强调指令性管理,由此严格管控地方的建设用地配置。但殊不知这种带有强烈计划经济色彩的管控模式却可能造成更为严重的土地资源配置扭曲。以图1(b)为例,假设只有A、B两个地区,MRA、MRB与MCA、MCB分别为A、B两地区土地资源在建设部门与非建设部门的边际收益。首先,由于信息不对称的存在,现实中不可能制定出“完美无缺”的土地利用计划[15],即上级政府不可能精确分配给地区A、地区B符合配置效率最优的初始指标数量Q4、Q5。其次,现行计划管理模式刚性有余、弹性不足[16]。由于上级政府制定的土地利用年度计划一经确定便不可更改,相关的用地审批权也高度集中于中央和省级政府层面,并且缺乏相关调节机制对用地指标进行再配置①虽然有些地方政府会在每年年中、年末的时候,将所辖地区的用地指标汇总进行二次分配,但还是无法应对时刻变化的土地市场需求,整体缺乏弹性。。即图1(b)中代表指标流动的箭头是禁止的,这将使得有弹性的用地需求无法得到及时调整,导致各地区现实的建设用地出现不同程度的资源错配(即地区A、地区B最终实际的建设用地配置数量可能为Q6、Q7)。再次,现实中的土地利用年度计划分配还具有逐年递增的路径依赖惯例,即每年下达的计划指标数量通常都会高于上一年,因此该种资源错配的情形将在15年的规划期内不断叠加。综合而言,由于政府失灵Ⅰ的存在,会造成区域整体建设用地N1(图1(a))的配置效率损失。

2.2 政府失灵Ⅱ

政府失灵Ⅱ发生于政府外部,其特征在于直接与土地市场打交道的地方政府,凭借其在现有土地市场结构中的绝对垄断地位,过度干预或排斥市场机制,倾向于通过行政指令对土地资源进行配置,即政府与市场存在关系失衡。按照中国现行法律规定,在建设用地扩张的过程中,必须先由政府在农地征收市场,作为唯一的需求者对农民集体土地(主要是农地)进行征收,将其变性为国有建设用地,然后政府再进入到城市土地一级市场,作为唯一的供给者,将新征收来的国有土地使用权通过划拨、协议、招标、拍卖、挂牌等方式出让给城市土地使用者。这一过程中,农地征收是城市土地市场新增建设用地供给的唯一合法来源,地方政府是农地征收市场需求一端和城市土地一级市场供给一端的独家垄断主体,地方政府可以随意采用行政手段干预土地市场配置,以此实现自我利益最大化。结合政府失灵Ⅰ中政绩考核、财政分税等因素,作为理性经济人的地方政府,其倾向于追寻以土地性财税收益为主的预算外收入来保障区域内经济增长的决策,现行以“绝对垄断+行政配置”为特征的土地市场结构可以极大程度上满足地方政府实行该种决策的需求。

按照前述,土地征收主要涉及3个行为主体:被征农民、地方政府以及城市土地使用者,故可以通过图1(c)简要解释政府失灵Ⅱ的表现形式及其相应影响。图1(c)的左半部分对应农地征收市场,Sf为农民农地供给曲线,Dg为地方政府的农地需求曲线;右半部分对应城市土地一级市场,借鉴钱忠好等[18]的研究,由于地方政府垄断建设用地供给,其相应的建设用地供给曲线应为Sg,Db为城市土地使用者的建设用地需求曲线。首先,在农地征收市场中,由于土地征收的特征在于政府具有强制力作用,因此地方政府可以基于特定的补偿理论和补偿原则,通过低价(P1)从农民手里征得Q8数量的土地。此后,地方政府再以“招拍挂”的出让方式高价(P2)将征收土地以商业、商品住宅等各类经营性用地或者有竞争要求的工业用地等形式出让给城市土地使用者,由此在征地与供地之间制造了一个巨大的利益空间(P2-P1),客观上形成土地征收越多、政府利益越大的激励机制,极大地刺激了政府利用行政强制力征收土地的欲望[17],使地方政府逐渐从“援助之手”变为“攫取之手”,直至两者的价差趋为零,即图1(c)中的P3,造成非建设用地的过度性损耗(Q9-Q8)。此外,地方政府还可能通过划拨或者附带很多补贴性优惠条件的低价出让方式向企业提供廉价的工业用地,吸引地区间制造业的竞争投资[18],以此达到在“政治锦标赛”中取得胜利的目的,或是采用划拨和协议出让的方式将过量的土地低价出让给各级政府部门或公共利益部门,造成建设用地的巨大浪费与闲置。综合而言,由于政府失灵Ⅱ的存在,会造成区域整体建设用地N2(图1(a))的配置效率损失。

2.3 政府失灵的综合作用分析

通过对建设用地配置政府失灵的细化分析可以看出,虽然政府失灵Ⅰ与政府失灵Ⅱ的产生原因和表现形式不同,但是两者都能以地方政府作为媒介相互作用和相互影响(图2)。因为“财权上移、事权留置”的分税制改革与以经济增长为核心的政绩考核,使得地方政府有了强烈的财政收入需求,而其在土地非农化市场中的绝对垄断地位和行政配置权力,使得地方政府倾向于攫取土地非农化的巨额地租满足财政收入需求,忽视由此造成的建设用地配置无序粗放、粮食安全和生态安全受到威胁、农民土地权益社会受到侵害等问题。面对这种情况,中央政府欲通过采用愈加严苛的建设用地计划管控模式,将地方政府对土地的自由裁量权限制到最小范围,从而解决存在的问题。殊不知这种管控模式不仅没有规范好地方政府的行为,反而因为其科学性与弹性的缺乏导致地方政府的强烈对抗,造成建设用地配置效率更大的损失。

综上所述,中国现行建设用地配置中的政府失灵存在两种类型:一个是发生于政府内部的政府失灵Ⅰ,一个是发生于政府外部的政府失灵Ⅱ,两者存在相互交织与影响,因而单一的市场构建或政府干预等技术性对策都不足以达到理想的解决效果,实现社会福利的最优秩序。故此,本文将基于前述分析,根据不同政府失灵的相关特征与作用影响,针对性地探讨设计相适宜的综合性改良框架。

3 政府失灵的改良框架设计及其可行路径探讨

3.1 政府失灵的改良框架设计

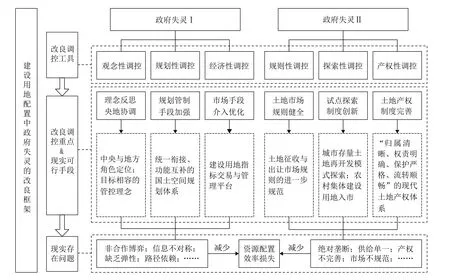

政府失灵改良框架的设计取决于不同政府失灵的特性与不同改良调控工具的作用,按照前述分析,现行建设用地配置中存在两类政府失灵,每一类政府失灵又涉及不同类别的政策问题。故此,应根据这些政策问题的特性针对性地选取或是制定相应的改良调控工具,进而设计形成深层次的、整体配套的改良框架。针对中国建设用地配置中的政府失灵Ⅰ和政府失灵Ⅱ,本文提出了一个综合性的改良框架(图3)。

图2 建设用地配置中政府失灵的综合分析Fig.2 A comprehensive diagram of government failure in construction land allocation

3.1.1 政府失灵Ⅰ的改良调控

政府失灵Ⅰ发生于政府内部,其相应的改良调控工具主要包括三类:一是观念性调控,依据前述分析,现行的建设用地配置管理中央地方之间存在关系失衡,相对应的管控理念也有失偏颇,单纯的技术性对策并不能达到理想的解决效果,故需要通过观念性调控,协调平衡中央与地方的相互关系,反思总结现行的建设用地配置管控理念;二是规划性调控,旨在通过加强政府相关行政调控手段对建设用地配置进行指导约束,如国土空间规划体系的构建;三是经济性调控,尝试通过市场手段的介入,优化政府内部建设用地管控效率,如建设用地指标交易与管理平台的构建。

3.1.2 政府失灵Ⅱ的改良调控

政府失灵Ⅱ发生于政府外部,其相应的改良调控工具主要包括三类:一是规则性调控,其重点在于健全土地市场规则,减少政府行政干预,切实发挥市场的资源配置作用,如缩小土地征收的范围,加强城市土地招拍挂等市场化出让方式;二是探索性调控,主要是采取 “试点”改革的探索方式,对现行的制度框架进行突破创新,寻求解决问题的新路径,如城乡存量建设用地的再利用;三是产权性调控,旨在改革和完善土地产权制度,确立和保障土地市场机制的顺利运行。

3.2 改良调控的可行路径探讨及其作用机理分析

3.2.1 政府失灵Ⅰ的改良调控可行路径及其作用机理

中国现行建设用地配置中政府失灵Ⅰ的改良调控主要包括观念性调控、规划性调控与经济性调控。

(1)观念性调控。观念性调控关键在于协调平衡中央与地方的相互关系,反思现行有失偏颇的建设用地管控理念。其核心在于明确央地之间的角色定位,转变形成目标相容的管控理念。对此,在未来的建设用地配置管控中,中央政府不宜于过度干预或是插手地方层面建设用地的具体配置,而应定位于资源配置的宏观指导,主要作为制度规则的制定者与监督者,着重于规划引导与树立强调红线意识。将区域土地配置权的具体管理与执行交予地方政府,减少对地方政府的过度约束,增加其合理的土地效用,从而增强地方政府的改革参与意愿。由此激发不同层级政府对建设用地配置数量和质量的双重重视,减少政府之间的不良竞争和矛盾冲突,转变形成目标相容的建设用地管控理念,促使实践中政府失灵Ⅰ引发的非建设用地过度性损失(图1(a))尽可能由Q2向Q1减少。

图3 建设用地配置中政府失灵的综合性改良框架Fig.3 A comprehensive improvement framework for government failure in construction land allocation

围绕土地管理中的央地角色定位,诸多学者进行了深入研究,并提出了相应的政策建议。如程雪阳[19]建议可以依照公法上的比例原则重新明确政府在土地管理领域的角色定位。丰雷等[20]以土地供应为视角,提出应该合理设立中央政府与地方政府的分权边界,弱化土地供应的“财政激励”和“晋升激励”,以此促进土地宏观调控绩效的改善。王玉波[21]从土地规划的角度分析认为,中央应允许并鼓励地方分享其政治权威和公共权力,共同决定地方规划的公共目标与战略方向,从而最大化区域的土地利益。王万茂[7]从理论层面补充强调,土地管理中的央地角色定位,除了明晰中央政府和地方政府的权利边界外,更需要注重政府的管理者功能,充分发挥政府作为土地管理主体的作用。

(2)规划性调控。规划性调控主要是以政府的行政管理手段为基点,加强政府合理可行的规划调控体系,保障建设用地规范的配置秩序和高效的配置效率。例如可以立足于全局理念与区域差异,以主体功能区划为基础,整合国民经济和社会发展规划、城市总体规划、土地利用规划等多种规划,构建统一衔接、功能互补的国土空间规划体系。通过坚持一本规划一张蓝图对建设用地配置进行控制、协调、组织和监督,改变现有分散、割裂、低效、弱势的空间规划现状,实现规划管控意图与市场主体意志最大程度的统一,从而在政府规划管控层面,更加科学地确定与控制不同区域的建设用地配置(即尽可能使得图1(b)中不同区域的建设用地实际配置Q6、Q7趋向于最优配置Q4、Q5)。

中国于2014年在28个市县开展“多规合一”试点,学者们对这些试点的政策效果进行了总结评价。如周世锋等[22]总结浙江开化县“多规合一”试点经验,发现该县通过探索构建“1 + X”规划体系,有机整合了多个总体性空间性规划,为提高土地管理效率、引导资源集约利用奠定了良好基础。王唯山和魏立军[23]对厦门市“多规合一”试点工作的评价发现,厦门市通过构建统一的空间规划体系,解决了空间规划冲突,摸清了区域资源禀赋情况,并通过划定城市开发边界与生态控制线,实现了城乡规划管理的全覆盖。需要注意的是,构建统一衔接、功能互补的国土空间规划体系,除了在技术层面对不同空间规划内容进行整合外,还需要注重不同行政部门的磨合,由此进一步保障空间规划管理的顺利落实。

(3)经济性调控。经济性调控重点是在行政约束性管制下相机引入市场手段,提高管理弹性,进一步优化建设用地配置效率。如借鉴环境管理领域的排污权交易,在建设用地配置中搭建一个省级层面的建设用地指标交易与管理平台①选择省级以下层面构建指标交易平台,主要是因为中国省际差异巨大,全国层面的交易平台在实际操作中交易费用高、监管难度大、可行性低。而且,浙江省、重庆市等地曾在域内开展过类似的跨区域指标有偿调剂,形成过巿场化程度较高、交易量较大的指标交易市场,说明省级以下层面的指标交易体系更具可行性。,在“总量控制”的基础上[24],允许省级以下地方政府在该平台上对用地指标进行交易、存留与预支。通过市场机制中价格信号与竞争过程的作用,显化地区对用地的真实需求,引导用地指标进行跨区域配置,并实时地处理和反馈指标交易与管理的相关事项。如图(1b)中,指标交易平台的构建可以实现A、B地区对计划指标跨区域调节,从而同时减缓A地区指标过剩与B地区指标多余的情况,进一步减少因政府失灵Ⅰ引发的非建设用地过度性损失Q1Q2。

浙江省、重庆市等地开展了建设用地指标交易的政策探索,部分学者对此进行了系统分析与定量评估。例如汪晖等[25]和ZHANG et al[26]系统总结了浙江省“折抵指标交易”的改革实践,发现指标的跨区域交易能够有效提高土地的利用效率。顾汉龙[27]通过对重庆“地票”交易政策的评估,定量验证了市场机制确实让“地票”指标从建设用地边际产出较低的区域流向较高的区域,优化了区域资源配置效率。需要注意的是,建设用地指标交易体系的政策引入,并不意味着发达地区可以通过购买指标进行无限扩张,而是应该将建设用地指标交易纳入进城乡建设用地的规划管制内[28],通过“红线”划定、功能分区、用途管制等方式规范指标交易的范围、规模等,避免优质农地的过度非农化、农村建设用地的过渡性损耗、农村历史文化建筑的流失。与此同时,配套诸如税收共享、财政转移支付等调节手段,统筹区域的发展平衡,让指标交易双方能够共享经济发展成果。

3.2.2 政府失灵Ⅱ的改良调控可行路径及其作用机理

中国现行建设用地配置中政府失灵Ⅱ的改良调控主要包括规则性调控、探索性调控与产权性调控。

(1)规则性调控。规则性调控重点在于完善土地市场的运行规则,减少政府的过度干预或者无效干预,增强市场主体的土地效用,切实发挥市场的资源配置作用。如对于农地非农化市场,应缩小土地征收的范围,加强农村土地征收市场化补偿的相关规则,加大土地出让市场化改革力度,改变地方政府过度采用行政手段干扰土地市场的情况。在不同方面完善和健全土地市场运行规则,充分发挥市场的供求机制、价格机制和竞争机制作用,显化土地资产效益,尽可能缩减图1(b)中征地与供地之间的差额空间(P2—P1),进而促进建设用地资源要素合理流动,提升和优化土地整体的配置效率,减少非建设用地的过度性损耗(Q9—Q8)。

诸多学者从不同角度论证说明了推进土地市场化改革对于提升土地集约利用,改善环境质量的积极作用。如吴郁玲等[29]、李建强等[30]通过实证研究,论证了土地市场化程度的提高可以显著提升城市土地的利用效率,改善区域建设用地的集约利用水平。在此基础上,许恒周等[31]进一步分析发现土地市场化发展、城市土地集约利用水平的提高还可以有效减缓碳排放效应,改善环境质量。陈志刚和王青[32]从土地违法行为的视角切入,实证说明了土地市场化程度的提高能够同时减少个人和村集体的违法案件数量与违法用地面积,避免非建设用地的过度性损耗。

(2)探索性调控。探索性调控主要是基于“试点”改革的探索形式对既有的土地制度框架进行突破创新,寻求新路径解决建设用地配置中的政府失灵问题。如存量建设用地再开发的试点探索,通过创新城市存量土地开发模式,引导激励城市低效存量建设用地的盘活。加快城乡建设用地市场一体化建设,改变当前地方政府在土地市场中的绝对垄断地位,按照“同地、同权、同价”原则,积极培育农村集体建设用地市场,引导推动农村集体建设用地在符合规划的前提下直接入市交易。存量建设用地的再利用变向增加了城市新增建设用地的供给,进而降低了地方政府在土地征收市场对农地的需求,即图1(c)中地方政府的农地需求曲线Dg向右进行移动,实现了建设用地总体配置效率的提升。

近年来,中国部分地区开展了存量建设用地再开发的试点工作,学者们对其政策效果进行了详细考察。如杨廉和袁奇峰[33]对广东省佛山市“三旧改造”试点创新的总结发现,佛山市通过引进社会投资对旧城镇、旧厂房、旧村庄进行再开发,盘活了存量建设用地,提高了农民集体收益,提升了区域土地的高效集约利用。舒宁[34]系统梳理了北京市大兴区集体经营性建设用地入市改革进程,发现大兴区通过采取“镇级统筹”的运作模式,由镇级联营公司对全镇土地资源进行统筹管理与有序开发,有效引导了产业的转型升级,切实提高了土地配置效率,保障了各村土地收益的共享与平衡。需要注意的是,现行存量建设用地再开发的试点多位于经济先行区域,土地的经济价值明显。因此,在制度探索的同时也应配套科学合理的土地收益分配机制,既让农民集体获取到合理收益,也要避免土地食利阶层的形成[35]。

(3)产权性调控。产权性调控核心在于完善土地产权制度,保障市场机制的顺利作用,其关键是构建一个“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代土地产权体系,包括城市国有土地产权体系和农村集体土地产权体系。如一方面明确城市国有土地资产的产权主体代表,明晰相关的收益权属,保护国有土地资产收益不被侵害,探索各级政府在土地管理和权益分配上的委托—代理模式;另一方面加快农村集体土地产权制度建设,明晰农村集体土地资产的产权主体,完善集体土地的产权权能,并辅之以相应的政策法规进行制度保障。通过健全现代土地产权体系,实现国有与集体土地产权“权利平等”,提高城乡建设用地市场的运行效率,减少建设用地配置的租值消散,进一步改善建设用地配置中的政府失灵问题。

不少学者分析论证了产权制度改革对优化资源配置、保护产权主体权益的积极影响。如吴次芳等[36]研究发现,在土地征收中将公众的参与权赋予土地的他物权,可以制约地方政府滥用土地公权力,进而缓解和制衡土地征收中的冲突矛盾。谭荣[37]分析认为赋予农民承包权的物权化,完善被征收农民的补偿收益权、谈判参与权,可以解决建设用地配置的低效率问题。曲福田和田光明[38]进一步研究提出,土地产权制度是土地制度的核心内容,产权界定的明晰、产权主体的激励、侵权人行为的约束不仅能够提高资源的配置效率,也可以保障农民的财产权益。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文以农地非农化理论体系为基础,深入剖析中国建设用地配置中的政府失灵问题,分析不同政府失灵的产生原因、影响作用与相互关系,在此基础上,探索设计相适宜的政府失灵改良框架,探讨改良调控的可行路径及其作用机理,以期为中国建设用地配置管理改革提供建议参考。

(1)中国现行建设用地配置存在两种类型的政府失灵。其中,政府失灵Ⅰ发生于政府内部,以央地关系失衡下建设用地计划管理机制失效为特征;政府失灵Ⅱ发生于政府外部,以政府过度干预市场机制、扭曲土地资源配置为特征。

(2)政府失灵Ⅰ与政府失灵Ⅱ相互影响作用,并且分别涉及不同类别的政策问题,因而单一的技术性对策不足以有效解决建设用地配置中的政府失灵,故需要针对不同的问题特性,设计构建综合性的政府失灵改良框架进行指导作用。

(3)对应于两种政府失灵,本文的改良框架设计涵盖了6类调控工具。其中,针对政府失灵Ⅰ,主要有观念性调控、规划性调控和经济性调控3类,其可行路径包括转变形成目标相容的管控理念、构建国土空间规划体系、引入指标交易与管理平台等措施;针对政府失灵Ⅱ,主要有规则性调控、探索性调控和产权性调控3类,其可行路径包括健全土地市场运行规则、探索创新存量土地开发模式、建设现代土地产权体系等措施。

4.2 讨论

从前述研究可以发现,政府失灵Ⅰ与政府失灵Ⅱ以地方政府作为媒介相互作用影响,其改良的关键在于平衡中央政府与地方政府、地方政府与市场主体的土地效用。因此,对于改良调控的设计,应在增强地方政府参与改良意愿或贯彻执行改良措施的同时,尽可能发挥各主体的比较优势,最大化改良调控的效果。如一方面减少中央政府对地方政府的过度约束,增加地方政府合理的土地效用,从而增强地方政府的改革配合意愿;另一方面减少地方政府对土地市场的过度干预或者无效干预,增强市场主体的土地效用,从而切实发挥市场的资源配置优化作用。

任何政策工具的实施在现实中都可能具有两面性。因此,需要综合应用多种改良性调控工具,并配套相应的政策体系与辅助手段避免改良性政策工具所可能造成的负面影响。如本文在经济性调控中所提出的建设用地指标交易体系构建,该工具的落实一方面需要综合规划性调控中的空间管制手段,将指标交易纳入城乡建设用地的规划管制内,避免由于指标过度买卖造成的非建设用地过度性损耗;另一方面需要配套诸如税收共享、财政转移支付等调节手段,让指标交易的双方能够共享经济发展成果,避免由于土地发展权的交易转让造成区域发展差异、居民财产不平等的加大。

本文对于建设用地配置中的政府失灵改良框架设计,主要是围绕土地相关的制度政策进行着手,但是依照前述的理论分析可知,中国建设用地配置问题不仅仅涉及土地自身,还与行政体制、财税制度等诸多问题相互交织。因此,建设用地制度的改革,必须同步配套其他相关制度改革。如在行政体制方面,可以依据国家主体功能区划战略,改变传统的以经济指标为核心的政绩考核体系,构建以发挥区域主体功能为考量的政绩考核体系;或是在财税体制方面,建立可持续的土地财政收入体系,按照由内及外、由易到难的原则,阶段性地推进不动产税制改革等。通过推进综合性、整体性、配套性的改革方案,从根本上解决建设用地配置中的政府失灵问题。

:

[1]曲福田,高艳梅,姜海. 我国土地管理政策:理论命题与机制转变[J]. 管理世界,2005(4):40 - 47.

[2]GERSOVITZ M, GORDON R H, SLEMROD J. China-Urban land management in an emerging market economy[M].Washington, D C: The World Bank,1993.

[3]XU J, YEH A. Decoding urban land governance:state reconstruction in contemporary Chinese cities[J]. Urban Studies,2009,46(3): 559 - 581.

[4]DEAN R, DAMM-LUHR T. A current review of chinese land-use law and policy: a “breakthrough” in rural reform?[J]. Pacific Rim Law & Policy Journal, 2010, 19: 121 - 159.

[5]谭荣,曲福田. 现阶段农地非农化配置方式效率损失及农地过度性损失[J]. 中国土地科学,2006,20(3):3 - 8.

[6]王万茂. 中国土地管理制度:现状、问题及改革[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2013,13(4):76 - 82.

[7]马凯,钱忠好. 土地征用、农地直接入市与土地资源优化配置[J]. 农业经济问题,2009(4):69 - 75.

[8]金晶,曲福田. 中国农地非农化政策调控:理论分析框架的改良设计[J]. 中国人口·资源与环境,2010,20(11):96 - 101.

[9]曲福田,冯淑怡,诸培新,等. 制度安排、价格机制与农地非农化研究[J]. 经济学(季刊),2004(4):229 - 248.

[10]卢安烈. 中央政府与地方政府在土地利用中的利益博弈研究[D]. 南京:南京农业大学,2011.

[11]张丽凤,吕赞. 中国农地非农化中的中央与地方政府博弈行为分析[J]. 农业经济问题,2012(10):51 - 56.

[12]王永钦,张晏,章元,等. 十字路口的中国经济:基于经济学文献的分析[J]. 世界经济,2006,29(10):3 - 20.

[13]蒋震,邢军. 地方政府“土地财政”是如何产生的[J]. 宏观经济研究,2011(1):20 - 24.

[14]娄成武,王玉波. 中国土地财政中的地方政府行为与负效应研究[J]. 中国软科学,2013(6):1 - 11.

[15]姜海,李成瑞,王博,等. 土地利用计划管理绩效分析与制度改进[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2014(2):73 - 79.

[16]王克强,刘红梅,胡海生. 中国省级土地利用年度计划管理制度创新研究——以A市为例[J]. 中国行政管理,2011(4):80 - 84.

[17]钱忠好,曲福田. 中国土地征用制度:反思与改革[J]. 中国土地科学,2004,(5):5 - 11.

[18]陶然,袁飞,曹广忠. 区域竞争、土地出让与地方财政效应:基于1999—2003年中国地级城市面板数据的分析[J]. 世界经济,2007(10):15 - 27.

[19]程雪阳. 中国现行土地管理制度的反思与重构[J]. 中国土地科学,2013,27(7):15 - 20.

[20]丰雷,杨跃龙,姚丽. 分权与激励:土地供应中的中央—地方关系研究[J]. 中国土地科学,2013,27(10):4 - 10.

[21]王玉波. 土地财政推动经济与城市化作用机理及实证研究[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2013,13(3):70 - 77.

[22]周世锋,秦诗立,王琳,等. 开化“多规合一”试点经验总结与深化建议[J]. 浙江经济,2016(8):50 - 51.

[23]王唯山,魏立军. 厦门市“多规合一”实践的探索与思考[J]. 规划师,2015,31(2):46 - 51.

[24]王博,姜海,冯淑怡,等. 基于多情景分析的中国建设用地总量控制目标选择[J]. 中国人口·资源与环境,2014,24(3):69 - 76.

[25]汪晖,陶然. 论土地发展权转移与交易的“浙江模式”——制度起源、操作模式及其重要含义[J]. 管理世界,2009,(8):39 - 52.

[26]ZHANG W, WANG W, LI X, et al. Economic development and farmland protection: an assessment of rewarded land conversion quotas trading in Zhejiang, China[J]. Land Use Policy,2014(38):467 - 476.

[27]顾汉龙,冯淑怡,王秋兵. 市场机制引入对城镇新增建设用地配置效率的影响[J]. 中国人口·资源与环境,2017,27(7):101 - 110.

[28]王博,陈笑筑,何晓波. 省级以下建设用地空间配置效率测度及优化探讨[J]. 中国人口·资源与环境,2016,26(1):89 - 96.

[29]吴郁玲,曲福田,周勇. 城市土地市场发育与土地集约利用分析及对策——以江苏省开发区为例[J]. 资源科学,2009,31(2):303 - 309.

[30]李建强,曲福田. 土地市场化改革对建设用地集约利用影响研究[J]. 中国土地科学,2012,26(5):70 - 75.

[31]许恒周,郭玉燕,陈宗祥. 土地市场发育、城市土地集约利用与碳排放的关系——基于中国省际面板数据的实证分析[J]. 中国土地科学,2013,27(9):26 - 29.

[32]陈志刚,王青. 经济增长、市场化改革与土地违法[J]. 中国人口·资源与环境,2013,23(8):48 - 54.

[33]杨廉,袁奇峰. 珠三角“三旧”改造中的土地整合模式——以佛山市南海区联滘地区为例[J]. 城市规划学刊,2010(2):14 - 20.

[34]舒宁. 北京大兴区国家集体经营性建设用地入市改革试点探索[J]. 规划师,2017,33(9):40 - 45.

[35]贺雪峰. 农民利益、耕地保护与土地征收制度改革[J].南京农业大学学报(社会科学版),2012,12(4):1 - 5.

[36]吴次芳,谭荣,靳相木. 中国土地产权制度的性质和改革路径分析[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版),2010,40(6):25 - 32.

[37]谭荣. 土地产权及其流转制度改革的路径选择[J]. 中国土地科学,2010,24(5):64 - 69.

[38]曲福田,田光明. 城乡统筹与农村集体土地产权制度改革[J]. 管理世界,2011(6):34 - 46,187.