鄱阳县农村居民点整理模式选择研究

杨学龙,叶秀英,赵小敏

(1.南昌市国土资源勘测规划院,江西 南昌 330000;2.南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心,江西 南昌 330013;3.江西省鄱阳湖流域农业资源与生态重点实验室,江西 南昌 330045)

由于农村农民建房不能得到全方位监管,农民散建、乱建依然呈现快速增长的趋势,大片基本农田中“120平方米”开天窗现象随处可见,既不利于基本农田的集中管理,也不利于农村土地集约利用,通过村庄整理,不仅能够实现居民点的集约利用与管理,更有助于优化农村建设用地布局[1]。对农村居民点开展整理工作,有利于提高农民的生产条件及生活质量,改善村容生态环境[2]。随着农村经济社会发展由小农经济转变为现代农业化、工业化,城镇化进程逐渐升速,优化农业结构调整与产业布局,居民点整理已成为加快城镇化进程的重要表现[3]。此外,居民点整理是保护耕地的重要抓手[4],是土地集约利用的基本表现,是土地整理工作的重要组成部分[3,5]。居民点整理模式作为各区域间技术、资金、组织等多重因素的综合体现[6-7],结合实际因地制宜的选择整理模式,对区域的社会管理、经济发展起关键决定性的作用。

对土地整理模式的研究,国外学者开始于20世纪中后期,集中在对欧洲德国、法国、瑞典,亚洲印度尼西亚、日本、韩国,美洲美国等地区成功整理模式的概括与提升[8]。近年来,学者从多个角度对农村居民点深入研究,大都涵盖了空间分布特征、潜力、优化与布局等,而对于整理模式的选择主要从政策制度、地形地貌等方面进行研究,对于以湖泊为主的区域内农村居民点整理模式研究甚少。Irwin[9]和马春花等[10]从城镇发展的角度出发,探讨了居民点的发展受多重因素影响,包括人口规模、密度的变化、居民生存方式改变以及产业结构的调整,Gautam等[11],Roberts[12]和Bonfanti等[13]学者都一致认为在整理项目实施过程,应更加注重村庄村容环境的改善以及人们生活环境的优化,董小俊[14]采用案例分析法确定适宜古郊乡的整理模式分别为中心村集聚、滚动推进、归村并点以及异地搬迁。陈飞等[3]通过聚类分析,探讨博野县的整理类型。廖赤眉等[15]将整理模式概括为:缩村腾地、迁村上山、并点和重建家园。谢保鹏等[16]基于区位条件因素,构建区位评价指标体系,选择适合临夏县北塬地区的整理模式。综观前人研究,大多数学者对不同地形的居民点整理模式研究均有涉及,而以湖泊水系占较大区域的平原研究较少。研究以坐拥中国第一大淡水湖的鄱阳县作为研究区域,其水资源之多及水系广泛分布,对居民点的分布影响极为突出。本研究在区域的自然地理区位、社会经济发展水平、居民点间引力作用基础上,构建整理模式评价指标体系,将居民点斑块作为单元,归并到完整的行政村界线,借助ArcGIS数据统计、分析工具,求得各个行政村的综合评价分值,运用频率分布断点法分级,并针对各个等级的具体条件选择相应的整理模式,为鄱阳县居民点优化与整理提供重要的参考依据。

1 研究区域及数据来源

1.1 区域概况

鄱阳县地处于赣东北部,拥有我国最大的淡水湖——鄱阳湖,北面界线为彭泽县和安徽省的东至县;南面与万年县、余干县相交壤;东面以乐平市、景德镇市为邻;西北面与都昌县彼此山水相连。区域内东北地区为低山,西南地区为鄱阳湖,总体来看呈现从东北低山到丘陵地段,再到湖泊以及平原。全县共辖32个行政单位(乡、镇、所、监狱、水管局)。县域内共有居民点7 406个,分属529个行政村。总人口156.30万人,土地总面积412 633.20 hm2,鄱阳湖水域的面积为62 547.93 hm2。根据鄱阳县2015年土地利用现状变更数据库统计,城乡建设用地的面积为25 495.01 hm2,其中居民点面积达到21 008.18 hm2,占城乡建设用地的比重为82.40%,农村居民点数量较大,城乡建设用地结构不均(图1)。

图1 农村居民点分布图Fig.1 The distribution of rural residents

1.2 数据来源及处理

本研究的数据来源于江西省1∶25万地形图、统计年鉴、土地利用现状变更数据库成果。先利用ArcGIS中的Select By Attributes工具提取出研究区域的行政村界线、农村居民点、主要河流及主要道路图层,将其Export为Shape文件,作为研究的基础数据。

2 研究思路及方法

2.1 研究思路

在影响居民点规模、布局的因素中,区位作为衡量区域生产、生活等综合条件的首要指标,在不同程度上约束了人们对于居住地的喜好与偏爱。区位条件越好,人们选择居住的概率则越大,就越容易形成规模集聚点;区位条件差,则不易受到人们的青睐,居民点的随机性、分散性程度均较高,随之带来的是生活上的不畅、生产上的不便。研究以区位为抓手,构建评价指标及权重体系,根据综合分值划分为不同的区位等级;并在此基础上,提出有针对性、侧重性的整理模式。

2.2 区位指标体系的构建

为能体现鄱阳县农村居民点的分布特点及区位优劣带来的显著差异性,研究切合区域实际特点,结合已收集、获取的数据资料,兼顾生活、生产、收益等原则,选取了自然地理区位因素、社会经济发展因素以及居民点之间的引力模型3大因素指标作为区位评价的指标体系[17]。

2.2.1 自然地理区位因素 研究中自然地理区位因素选取了海拔、坡度、道路交通、水源4个因子指标。

海拔是地形地貌类型的一种反映形式,是影响居民点空间分布的主要因素。由于地势的高低造成的区位差异,直接影响着人们的生活生产。高程差越大,地势高低分布明显,对出行通畅度及耕作便利度均影响较大。由人们的生活习性导致居民点聚居地多为地势平缓地带。

坡度因素对于农居点的布局影响也很大,坡度大的地形格局在人力、物力、财力上均加大了人们对于土地开发的难度,而且也直接性地限制了农村居民点的结构、规模与布局。对于坡度较小的地区,农业耕作比较便利,随着坡度的增加,土地则变得更加细碎,不适宜人们居住,人们往往倾向于选择大块成片的土地。而对于有更大坡度的地区,则较容易引发各类地质灾害、易水土流失等。基于此,坡度大、布局分散且土地利用程度不高的居民点一般将作为整理工作的重点。

道路交通因素对居民点整理作用较为关键,农村居民点通常依路网两侧建设[18]。与道路之间的距离越小,生活、生产就越方便。道路对于人们建房有极大的吸引力,人们大多选择依道路两侧作为生活居住的场所,因此,主要交通道路沿线两侧的农村居民点数量众多,且密度较大。应该对离道路较远的地区内的交通设施加强完善,或者考虑向路网密集处搬迁。

水源因素是影响农村居民点分布的重要因素,鄱阳湖庞大的水系不仅作为水源的供养,更是如今重点的保护湿地,生态经济区,不仅影响着居民的生活日常用水,也在一定程度上影响着区域的工业、农业用水。距离水源越近,水源则越丰富,人们日常用水就越方便,加之“前临水,后靠山”的生活居住习性,被选择作为居住场所的几率也越大[19]。而对于距离水源较远,水源不能满足需要的地区,则是居民点整理的重点区域。

2.2.2 社会经济发展因素 依据“生活宽裕、生产富足”的建设新农村、建设秀美乡村的要求,以及生活生产便利性与经效性的原则[20],从方便人们生活与生产的立场角度出发,研究选取与县城区、集镇、群落聚居区的距离及农民收入水平作为评价因素指标。

县城区是体现由城市到乡村之间的连接过渡,一般称之为城乡结合部。县城区与集镇均是地区文化、商业、服务、交流中心。与县城区或者是集镇的距离越近,地区内的道路、通讯等基础设施越发达,凭靠其优越的区位条件便利于居民日常所需,所以当地居民点通常聚居在中心城区周边区域;距离县城区或者集镇越远,道路、通讯等设施均不齐全,不利于人们生活生产,居民点的分布呈相对零碎特征[19]。该部分区域内的居民点,将极大可能被作为整理的对象。

群落聚居区是人们为生活方便,有共同生活习惯、生活方式的居民选择聚居在一起,形成的大块连片的居民点聚居地。结合鄱阳县的实地情况,研究中的群落聚居区是指面积超过2 000 m2的成块连片居民点,将面积小于2 000 m2的居民点看作是零碎、散乱。当这部分居民点与群落聚居区之间的距离越大时,其道路、通讯等基础设施建设的难度相对就越大,就越不利于人们生活居住,人们选择在该区域建设农村居民点的同时,也要考虑其周边一定范围内的基础设施建设,需投入较多的资金与劳动力。因此,该区域内的居民点将会成为今后发展过程中搬迁或者合并的重点对象,实施城乡增加挂钩项目,既能解决建设用地指标不足的问题,又能有效保护耕地。

农民的收入水平一般作为地区的经济条件的主要反映,是居民点整理的重要经济保障。收入效益水平较高的区域,经济社会发展的各个方面均处于较成熟阶段,而作为农民,在满足日常开销以外,有一定的经济基础,从提升自身生活便利及幸福指数的角度考虑,则更加倾向于居民点的整理改善,因此该区域内的居民点可先安排整理。而对于收入水平较低的区域,待经济发展成熟,再考虑居民点的整理。

2.2.3 引力模型 引力模型是由牛顿的万有引力定律引申而来,被用来反映两个区域在空间上的相互作用的大小[21]。本研究中借助引力模型来反映2个居民点之间的相互影响作用大小,进而来反映这2个居民点之间的相互关联的程度。因而由此类比可以得到的计算表达公式为[22]:

(1)

在上述公式中:Gij表示第i个和第j个居民点之间的引力大小;Mi、Mj分别表示i、j2个居民点的“质量”(本研究中分别取这2个居民点的面积);Dij表示2个居民点之间的距离大小;K表示经验系数;b表示居民点之间距离的摩擦系数。根据已有的研究,为了使该引力模型同牛顿提出的万有引力保持相对一致,将K的值取为1,b的值取为2[23]。

2.3 指标赋值及权重确定

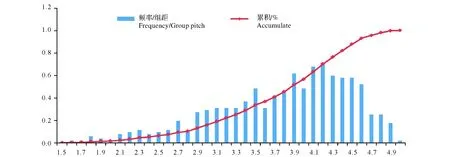

首先对各项因子指标通过数学手段做无量纲化处理,以消除各个指标之间在量纲方面存在的差异[19]。本研究采用的处理方法是:先结合研究区域的实际情况,将各评价指标形成属性数据,运用ArcGIS的频率分布统计工具(graph)形成频率分布直方图,按照频率变化相对明显的节点,将每项指标划分为5个等级(图2),等级为一等的说明该地区内居民点的区位条件是最优越的,同样,等级为五等的说明条件相比之下最差;再对划分的5个等级重新赋分,研究采用5分制的赋值处理,等级为一等的对应5分,依此类推,等级为五等的对应为1分。

由于各个评价指标对于农村居民点的综合区位条件呈现不同程度的影响作用,研究采用层次分析法(AHP)来计算各个评价指标的权重值大小,根据专家应具有权威性、代表性、典型性,了解土地利用与质量差异及人数适当的原则,邀请了土地利用、规划、整治方面的7名专家,对指标进行重要性程度评判打分,取各个专家打分的几何平均数确定为判断矩阵,并进行一致性检验,确定最终的权重值。具体情况详见表1。

图2 区位评价因子分级图Fig.2 Factor classification

表1 指标分级及权重Tab.1 Index classification and weight

2.4 区位综合评价

以ArcGIS信息系统为支撑,由地形图中的高程数据、等高线数据创建TIN模型,生成Tingrid高程栅格图,再对其进行坡度(slope)计算,并分别将高程、坡度栅格数据统计(Zonal Statistics as Table)到提取的农村居民点图斑上,计算得到鄱阳县各个农村居民点的海拔高度值以及坡度值大小。利用ArcGIS中的Near分析模块工具,测算得到各居民点与主要河流水源、主要公路、县城区及集镇之间的距离[10]。结合上述分级标准将每个居民点的各项指标落实到相应的级别中,并在Shape数据属性表中赋予相应的分值,根据各指标权重加权处理,则可得到每个居民点的区位评价综合分值[24]。其计算的表达公式为:

(2)

在上述公式中:F居表示每个居民点的区位综合分值,At表示第t个指标的赋分值大小,Kt表示第t个指标的权重大小,m表示居民点的指标总个数。

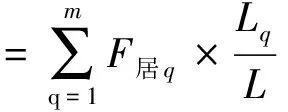

以完整行政村作为评价单元时,将同在一个行政村内的各个居民点的区位综合分值进行加权求和[10],具体的处理方法是以每个居民点的面积大小占整个村居民点总计面积的比重作为权衡,加权计算各个行政村的综合分值[25]。其计算表达公式为:

(3)

在上述公式中,F村表示各村的区位综合分值;F居表示该村中第q个居民点的综合分值;Lq表示第q个居民点的面积;L表示整个村居民点面积总和;q表示居民点的个数。

2.5 整理模式选择依据

根据上述公式统计各个农村居民点、行政村的区位综合分值,对其进行数据频率分布分析,绘制相应的分析柱状图,在变化比较明显的波峰或波谷处断开,将农村居民点基于区位综合因素的评价划分为5个级别,作为鄱阳县居民点整理模式选择的参考依据。

当区位因素对农村居民点分布的影响接近临界值的条件下,可成为制约农村居民点空间发展的限制因素,并可成为农村居民点复垦整理的因素条件[10,25-26]。

地形坡度小的居民点,优越的地形条件给所在居民提供发展各业的优越条件和场所;与县城区、集镇、群落聚居区距离近的居民点,基础设施都相对完善,有利于人们之间的交易活动与文化交流;离公路近的居民点,由于人们的生活居住习惯,居民点大多为公路延伸的两侧,方便对内对外交通出行与生产耕作;与河流水源距离近的居民点,有丰富的水源,保障了人们的日常生活用水和田间灌溉;居民点间引力大的居民点,彼此相互作用、相互影响力较大,有利于居民点间的协同发展。根据各项因素指标的综合影响分析,区域的居民点基础好、条件成熟,居民点整理相对容易实施,一般作为优先整理的区域,因此将这部分区域内居民点的整理模式选择为城镇化优先发展型。

地形坡度较小,相比地形坡度小的居民点,区位条件影响限制作用不大;与县城区、集镇、群落聚居区、公路、水源的距离等各方面因素条件都有所降低,拥有较好的区位条件和基础设施,且生活居住人口数量、居民点规模都较大。可通过改造或者实施少量工程,对村庄内部进行综合整理,其发展形势及发展条件均逐步向中心城镇靠拢,对于这部分农村居民点,可作为下一步整理的重点区域,居民点整理相对比较容易实施,因此对这部分居民点的整理模式选择为改造综合治理型模式。

地势崎岖、坡度大的区域大多分布在山区、坡脚地等比较偏远的区域,从人们出行、生活的方面考虑均是非常不利的;与县城区、集镇、群落聚居区、公路、水源的距离均最远,其各项区位条件综合对比之下都是最劣的,不适宜在该区域内建设农村居民点;由于区域内不适宜耕作,且无其他经济来源,区域内农民生活水平较低;相比中心城镇、较好乡镇,居民点的数量一般较少、规模不大,居民点间引力、相互作用影响能力薄弱。对该区域内的居民点,需先完善基础设施条件,且待各方条件均较成熟,方可实施农村居民点整理,且需要投入较多的人力、物力、资金等,居民点整理难度大。因此对这部分居民点通常选择整村集体搬迁型整理模式,将其就近搬迁至集中村落,建设新农村,提升居民整体生活质量。

对于坡度较大、与县城区、集镇、群落聚居区、公路、水源的距离较远的区域,考虑到不同居民点整理难度、整理意愿的因素,对于这部分区域的居民点做两种考虑:一是针对集中连片居民点规模较大的,考虑到资金、安置等多方面问题,可对这部分居民点内部优化改造,完善基础设施及村容建设;二是对处于乡镇周边零星分布、且居民点规模较小的进行搬迁,迁至集中连片聚居居民点处。因此该部分区域的整理模式为村落迁移合并型。

各项因素指标条件处于中等水平的农村居民点,有些因素显现优势,而有些则显现劣势,居民点区位条件总体处于中等水平。综合考虑人力、物力、资金投入等方面因素,对于有优势的居民点可进行保留,而区位条件处于劣势的居民点则充分挖潜,可作为拆旧区,调剂新增建设用地指标。这部分居民点整理模式综合为内部深挖整顿型。

3 结果与分析

3.1 农村居民点综合评价

运用公式2统计分析鄱阳县农村居民点综合评价分值,绘制其频率分布直方图,见图3。由图中变化比较明显的,可以将其断开,各级别为[1,2.4),[2.4,3.1),[3.1,3.8),[3.8,4.4),[4.4,5)。将最后的分级结果依次统计到相应的居民点图斑,得到鄱阳县农村居民点评价分级图,见图4。鄱阳县西南部居民点整体优于东北部,鄱阳镇、昌洲乡、双港镇、三庙前乡、团林乡、四十里街镇、高家岭镇、饶埠镇等综合条件较好,珠湖乡、芦田乡、游城乡、白沙洲乡、乐丰镇、柘港乡次之,响水滩乡、石门街镇、侯家岗乡、枧田街乡、金盘岭镇、莲花山乡区位优势最差。同一行政村内的居民点差异较大,分布密集的居民点区位明显优于零碎的居民点。

图3 农村居民点评价综合分值频率直方图Fig.3 Rural residential comprehensive evaluation score frequency distribution histogram

3.2 行政村居民点综合评价

图4 农村居民点评价分布图Fig.4 Distribution of rural residential grade

运用公式3统计得到各个行政村的居民点综合分值,频率分布图如图5。各级别为[1.5,2.8),[2.8,3.4),[3.4,3.9),[3.9,4.3),[4.3,5)。在此基础上将全县529个行政村区位条件分级,见图6。总体来看,鄱阳县中南部的区位综合条件较优,南部和东部次之,差异不大,西北部较差,东北部最差。昌洲乡的北兴村、董坪村等8个村,高家岭镇的五十里岗村、内湖村等7个村,古县渡镇的建阳村等4个村,侯家岗乡的共大村、候岗村,凰岗镇的东康村等4个村,枧田街乡的枧田村,金盘领镇的和丰村,鄱阳镇的金家山村、芝田村等共计25个乡镇的124个行政村的综合区位条件较优越,均处于城镇的边缘地区,交通条件便捷,地势平坦且呈现集中分布。古县渡镇的南滨村、南桥村等4个村,侯家岗乡的茶塘村、横河村等7个村,凰岗镇的新塘村,柘港乡的南水村、潼东村,游城乡的半港村、龙头村等4个村,油墩街镇的高田村,谢家滩镇的大岩村、义门村等共计14个乡镇的53个村评价最差,基本上都处于偏远地区,交通条件较差且居民点分布零散。

3.3 整理模式的选择

以区位综合评价划分等级结果为依据,综合分析选择研究区域居民点的整理模式(表2)。

3.3.1 城镇化优先发展型模式 该类型的整理模式主要包括昌洲乡、高家岭镇、古县渡镇、侯家岗乡、凰岗镇、枧田街乡、金盘领镇、鄱阳镇等25个乡镇的124个行政村,居民点面积共计为5 427.75hm2,占居民点总面积的25.84%。处于这个区域的居民点大都分布在鄱阳县城区和集镇的周围,交通发达,地势平坦,地理区位条件优越,居民的生活水平较高,由于县城区和集镇的辐射作用,拥有完善的基础设施和配套设施。但是也仍存在有的行政村内的少数居民点设施比较落后,对于这部分居民点,可将其纳入到城镇发展规划当中,加强基础设施及其配套设施建设,达成城乡统筹发展。

图5 行政村评价综合分值频率直方图Fig.5 Administrative village comprehensive evaluation frequency distribution histogram

3.3.2 改造综合治理型模式 改造综合治理型模式主要包括田畈街镇、团林乡、响水滩乡、谢家滩镇、鸦鹊湖乡、银宝湖乡、油墩街镇、珠湖乡等27个乡镇的130个行政村,居民点面积共计为5 620.37hm2,占居民点总面积的26.75%。该区域内居民点数量较大,交通条件便利,大多集中连片,基础设施比较齐全。由于人口多,居民点数量大,人们多占、扩建的现象严重,造成耕地数量减少,对于这部分居民点要严格控制,禁止向外扩建,完善布局。

表2 农村居民点整理模式情况表Tab.2 Situation of rural residential consolidation mode

图6 行政村评价等级整理模式分布图Fig.6 Administrative village evaluation mode distribution

3.3.3 内部深挖整顿型模式 该类型的整理模式主要包括芦田乡、鄱阳镇、饶埠镇、饶丰镇、饶州监狱、三庙前乡、石门街镇、双港镇等24个乡镇的123个行政村,居民点面积共计为4 756.90 hm2,占居民点总面积的22.64%。该区域地势较为平坦,交通便利,对于集中连片且设施齐全的居民点可保持,对于村内居住比较分散、农民自建“开天窗”居民点占用了优质耕地以及村内的闲散空置地,通过村庄规划的约束力,充分挖掘潜力、优化布局,提高建设用地的集约节约水平。

3.3.4 村落迁移合并型模式 该整理模式主要包括凰岗镇、枧田街乡、金盘岭镇、乐丰镇、莲湖乡、芦田乡、鄱阳镇、饶埠镇等23个乡镇的99个行政村,居民点面积共计为3 615.78 hm2,共占17.21%。该区域内地势略有起伏,交通条件受到限制,居民点规模较小,分布零散,达不到集中连片。对于这部分居民点,将地理条件较劣且分散的居民点整合为空间集聚且设施完善的聚落,将周边若干个规模较小的自然村迁并过来,建设新农村。运用此模式,不仅能节约建设成本,同时又能集聚各方有利资源,助力村庄发展。

3.3.5 整村集体搬迁型模式 整村集体搬迁型模式主要包括古县渡镇、侯家岗乡、莲湖乡、莲花山乡、油墩街镇、游城乡、柘港乡等15个乡镇的53个行政村,居民点面积共计为1 587.38 hm2,占全县居民点总面积的7.56%。主要分布在偏远地区,区域内地势起伏较大,道路较少,交通不便利,离县城建制镇较远,居民点数量较少。由于坡度大,耕地的质量水平不高,导致后备资源数量较少,居民生活水平较低,自然灾害发生的概率较大,不适合居住生活。对于这部分居民点,改建的难度较大,可将其整体迁移到地域条件较优的中心村内,将原有居民点复垦为耕地,增加耕地的数量。

4 结论与讨论

(1)研究以湖泊为主导的平原地区为例,通过选取海拔、坡度、村庄与道路交通、水源、县城区、集镇、群落聚居区的距离、收入水平、居民点之间的引力9项因素指标,借助ArcGIS数据提取、统计、分析工具对鄱阳县全县7 406个居民点图斑进行综合评价。处于区位评价为一级的居民点面积为5 427.75 hm2,占比25.84%;随着因素指标等级的下降,居民点区位条件总体呈现逐渐下降趋势,面积分别为5 620.37、4 756.90、3 615.78和1 587.38 hm2,占比分别为26.75%、22.64%、17.21%和7.56%,总体来看,区位等级呈现扩散式下降。评价结果基本上客观的、真实的反映当地实际情况。但在研究评价中,选取指标时还应综合考虑农户整理意愿、规划政策、增加挂钩政策及具有本地区实际特色的因素等指标,同时权重的确定应避免人为客观的评判产生较大偏差。

(2)研究运用综合评价方法先对单个农村居民点进行评价,再通过面积加权求和,得到整个行政村的居民点区位综合分值,重新划分评价等级。全县从中南部到东北部,区位评价等级呈现逐渐下降的趋势,处于中部及南部的区位综合条件优势比较明显;东部次之,居民点差异不大;西北部综合条件较差,东北部偏远地区最差。由于同一行政村内不同居民点之间存在的差异较大,因此这样的处理方法得到的评价结果不能非常精确地反映行政村内居民点所适应的不同整理模式。在以后的研究中,应着重考虑完整的行政村为单元的居民点综合评价。

(3)在综合评价划分的5个等级的基础上,考虑当地的限制条件、实际情况,以及居民点整理与城镇化、整理潜力、城乡增减挂钩之间的密切联系,分别选择城镇化优先发展型、改造综合治理型、内部深挖整顿型、村落迁移合并型、整村集体搬迁型。总体来看,随着居民点区位综合条件由优到劣,基础设施完善度、各方条件成熟度逐渐下降,对农村居民点进行整理需投入的人力、物力、资金等方面也越多,居民点整理呈现由易到难。依据区位评价选择农村点整理模式具有较强的针对性、侧重性、实效性,能够为当地的农村土地综合整治、农村居民点优化布局、新农村、秀美乡村、特色小镇建设提供有利的参考与借鉴。

参考文献:

[1] 谷晓坤,代兵,陈百明.中国农村居民点整理的区域方向[J].地域研究与开发,2008,27(6):95-99.

Gu X K,Dai B,Chen B M.The regional directions of land consolidation in rural residential areas in China[J].Areal Research and Development,2008,27(6):95-99.

[2] 关小克,张凤荣,赵婷婷,等.北京市农村居民点整理分区及整理模式探讨[J].地域研究与开发,2010,29(3):114-118.

Guan X K,Zhang F R,Zhao T T,et al.Regionalization and patterns of rural residential rearrangement in suburban area of Beijing[J].Areal Research and Development,2010,29(3):114-118.

[3] 陈飞,王印传,陈影,等.华北平原区农村居民点用地整理模式研究——以河北省博野县为例[J].经济师,2009,21(6):226-227.

Chen F,Wang Y C,Chen Y,et al.Study on land consolidation mode of rural residential land in North China Plain:a case of Boye County of Hebei Province[J].Economist,2009,21(6):226-227.

[4] 张清军,刘巧芹.河北省农居点用地整理的影响因素及整理模式研究[J].乡镇经济,2009,25(1):4-7.

Zhang Q J,Liu Q Q.Research on the influencing factors and consolidation mode of rural residential area consolidation in Hebei province[J].Township Economy,2009,25(1):4-7.

[5] 杨庆媛,田永中,王朝科,等.西南丘陵山地区农村居民点土地整理模式——以重庆渝北区为例[J].地理研究,2004,23(4):469-478.

Yang Q Y,Tian Y Z,Wang C K,et al.On the land use characteristics and the land consolidation models of rural residential area of the hilly and mountainous regions in Southwest China:a case of Chongqing[J].Geographical Research,2004,23(4):469-478.

[6] 王攀攀,赵俊三,李红波.农村居民点用地整理模式研究——以昆明市为例[J].安徽农业科学,2012,40(4):2361-2364.

Wang P P,Zhao J S,Li H B.Research on mode of rural residential land consolidation:a case of Kunming city[J].Journal of Anhui Agricultural Sciences,2012,40(4):2361-2364.

[7] 李广泳,王数,安萍莉.矿区地质条件对农村居民点整理模式选取的影响分析——以山东省肥城煤矿区为例[J].中国土地科学,2009,23(2):70-74.

Li G Y,Wang S,An P L.Analysis on impact of the geological conditions in mining areas on the option of land consolidation patterns of villages:a case of Feicheng mining area in Shandong Province[J].China Land Science,2009,23(2):70-74.

[8] 谷晓坤,陈百明,代兵.经济发达区农村居民点整理驱动力与模式——以浙江省嵊州市为例[J].自然资源学报,2007,22(5):701-708.

Gu X K,Chen B M,Dai B.The driving force and model of land consolidation of rural habitat in economically developed region:a case study of Shengzhou,Zhejiang Province[J].Journal of Natural Resources,2007,22(5):701-708.

[9] Irwin E G.Determinants of residential land use conversion and sprawl at the rural-urban fringe[J].American Agricultural Economics Association,2004,86(4):889-904.

[10] 马春花,叶秀英,杨学龙,等.基于区位条件评价的鄱阳县农村居民点整理模式[J].地域研究与开发,2016,35(2):128-133.

Ma C H,Ye X Y,Yang X L,et al.Consolidation mode of Poyang County rural residential based on the location conditions evaluation[J].Areal Research and Development,2016,35(2):128-133.

[11] Gautam A P,Webb E L,Shibakoti G P,et al.Land use dynamics and landscape change pattern in a mountain watershed in Nepal[J].Agriculture Ecosystems and Environment,2003,99(1):83-96.

[12] Roberts B K.Landcapes of settlement[M].London:Routledge,1996.

[13] Bonfanti P,Fregonese A,Sigura M.Landscape analysis in area affected by land consolidation[J].Landscape and Urban Planning,1997,37(1/2):91-98.

[14] 董小俊.农村居民点整理模式研究——以古郊乡为例[J].首都师范大学学报(自然科学版),2012,33(6):39-44.

Dong X J.The study of rural residential areas arrangement mode Gu Jiao township,for example[J].Journal of Capital Normal University (Natural Science Edition),2012,33(6):39-44.

[15] 廖赤眉,李澜,严志强,等.农村居民点土地整理模式及其在广西的应用[J].广西师范学院学报,2004,25(1):7-11.

Liao C M,Li L,Yan Z Q,et al.Land consolidation model in rural residential area and its application in Guangxi[J].Journal of Guangxi Teachers College (Social Science Edition),2004,25(1):7-11.

[16] 谢保鹏,朱道林,陈英,等.基于区位条件分析的农村居民点整理模式选择[J].农业工程学报,2014,30(1):219-227.

Xie B P,Zhu D L,Chen Y,et al.Mode selection for rural residential land consolidation based on analysis of location condition[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2014,30(1):219-227.

[17] 孔雪松,刘耀林,邓宣凯,等.村镇农村居民点用地适宜性评价与整治分区规划[J].农业工程学报,2012,28(18):215-222.

Kong X S,Liu Y L,Deng X K,et al.Suitability evaluation and consolidation division of rural residential areas in villages and towns[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2012,28(18):215-222.

[18] 杨学龙,叶秀英,赵小敏.鄱阳县农村居民点空间分布特征及影响因素分析[J].安徽农业大学学报(社会科学版),2014,23(3):15-21.

Yang X L,Ye X Y,Zhao X M.An analysis of the distribution characteristics of rural residential in Poyang County and the influencing factors[J].Journal of Anhui Agriculture University (Social Science Edition),2014,23(3):15-21.

[19] 杨学龙,叶秀英,赵小敏.鄱阳县农村居民点布局适宜性评价及其布局优化对策[J].中国农业大学学报,2015,20(1):245-255.

Yang X L,Ye X Y,Zhao X M.Rural residential layout suitability evaluation and optimization countermeasures in Poyang County[J].Journal of China Agricultural University,2015,20(1):245-255.

[20] 曲衍波,张凤荣,姜广辉,等.基于生态位的农村居民点用地适宜性评价与分区调控[J].农业工程学报,2010,26(11):290-296.

Qu Y B,Zhang F R,Jiang G H,et al.Suitability evaluation and subarea control and regulation of rural residential land based on niche[J].Transactions of the CSAE,2010,26(11):290-296.

[21] 杨立,郝晋珉,王绍磊,等.基于空间相互作用的农村居民点用地空间结构优化[J].农业工程学报,2011,27(10):308-315.

Yang L,Hao J M,Wang S L,et al.Spatial structure optimization of rural residential land based on spatial interaction[J].Transactions of the CSAE,2011,27(10):308-315.

[22] 焦鹏飞,张凤荣,李灿,等.基于引力模型的县域中心村空间布局分析——以山西省长治县为例[J].资源科学,2014,36(1):45-54.

Jiao P F,Zhang F R,Li C,et al.The spatial organization of central villages in Changzhi County based on the gravity model[J].Resources Science,2014,36(1):45-54.

[23] 陈彦光,刘继生.基于引力模型的城市空间互相关和功率谱分析——引力模型的理论证明、函数推广及应用实例[J].地理研究,2002,21(6):742-752.

Chen Y G,Liu J S.Derivation and generalization of the urban gravitational model using fractal idea with an application to the spatial cross-correlation between Beijing and Tianjin[J].Geographical Research,2002,21(6):742-752.

[24] 陈亚婷,张超,杨建宇,等.中国东南沿海农村居民点整治潜力评价方法[J].农业工程学报,2010,26(S2):349-354.

Chen Y T,Zhang C,Yang J Y,et al.Evaluation of rural residential land consolidation potential on southeast coast of China[J].Transactions of the CSAE,2010,26(S2):349-354.

[25] 杨学龙.基于区位条件的鄱阳县农村居民点整理模式选择研究[D].南昌:江西农业大学,2015.

Yang X L.Rural residential consolidation mode selection research based on location conditions in Poyang County[D].Nanchang:Jiangxi Agricultural University,2015.

[26] 关小克,张凤荣,曲衍波,等.北京市农村居民点整理时空配置综合评价[J].中国土地科学,2010,24(7):30-35.

Guan X K,Zhang F R,Qu Y B,et al.Comprehensive evaluation on the effects of spatial-temporal allocation of rural residential area consolidation in Beijing city[J].China Land Science,2010,24(7):30-35.