《山中访友》(第一课时)教学实录及评析

范锦飘 王小毅

一、导入新课,揭示课题

师:大家去过山上吗?到山上去做什么了呢?

(生答)

师:是啊,我们一般去山上是为了踏青赏景,而今天我们要学习的课文的作者李汉荣却是去山中——

生:访友。

(师板书:山中访友)

师:一起读一读课题。

(生齐读课题)

师:“访”就是——

生:拜访、访问的意思。

师:是的,作者是去山上拜访他的朋友。

二、检查预习,学习生字词

师:课文大家都读过了吗?

这些生字词都认识吗?

(出示:邀请 俯身 瀑布 陡峭 身躯 津津乐道 蕴含 侠客)

(师指名读,生齐读。)

三、默读课文,整体感知

师:生字词你们都会读了,那老师想问问大家,作者到山里拜访了哪些朋友呢?请大家默读课文,把这些朋友按顺序找出来。

(生默读,汇报。)

(师课件出示)

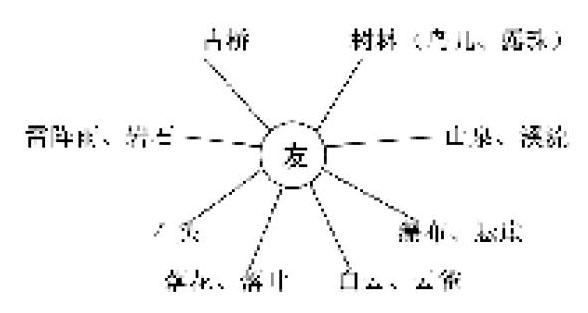

师:瞧,通过这样一梳理,你们有什么发现没?

(生答)

师:是的,这样更清晰明了了。还有非常重要的一点,这些景物看起来是散的,但是,却有一个中心把这些散的事物串联起来了,这个中心就是“友”。同学们,这是一篇写景散文。散文有一个很重要的特点,那就是形散而神不散。表面上看是散的,但是它始终围绕着一个中心来写。

【评析:把握散文的主要内容是非常困难的,但是有了文体视角,整体感知的方式就不一样了。在“友”字上求突破,真是提领而顿,百毛皆顺。】

四、研读“古桥”,体会表达

师:其实,作者的朋友并不是我们生活中的人,而是——

生:大自然中的一景一物。

师:好,接下來让我们跟随作者先去拜访他的第一位朋友。请一位同学来读一读这一段。(课件出示)

那座古桥,是我要拜访的第一个老朋友。啊,老桥,你如一位德高望重的老人,在这涧水上站了几百年了吧?你把多少人马渡过对岸,滚滚河水流向远方,你弓着腰,俯身凝望着那水中的人影、鱼影、月影。岁月悠悠,波光明灭,泡沫聚散,唯有你依然如旧。

师:读着这段话,看着石拱桥,你是否还记得我们以前学过的一篇关于石拱桥的课文?

生:《赵州桥》。

(师课件出示)

赵州桥非常雄伟。桥长五十多米,有九米多宽,中间行车马,两旁走人。这么长的桥,全部用石头砌成,下面没有桥墩,只有一个拱形的大桥洞,横跨在三十七米多宽的河面上。

师:都是写桥的,比较一下,这两段文字在文体上有什么区别?

生:第一段是散文,第二段是说明文。

师:那么,在写作手法上又有什么区别?

生:第一段用了拟人的手法,第二段是用了列数字的说明方法。

师:想一想,在作者的眼中,这是一位怎样的朋友?

生:德高望重的朋友。

师:为什么说它德高望重?

生:因为它年纪很老了。

师:老桥的“德”表现在哪里?

生:“把多少人马渡过对岸”,说明它默默奉献。

师:它做出了这么大的贡献,却始终“弓着腰,俯身凝望”,说明了什么?

生:它很谦虚。

师:从“岁月悠悠”“依然如旧”这些词语中,你又读出了什么?

生:它一直在默默地为人类作贡献。

师:面对这座德高望重的、默默奉献的老桥,作者对它怀着一种怎样的情感?

生:尊敬和赞美。

师:谁能把这种尊敬和赞美之情读进去?

(师指名读)

师:你看,此时此刻,在作者眼中,桥还是桥吗?而是——

生:人。

师:而是——

生:老友。

师:一位值得尊敬的老朋友。从刚才的朗读中,我们体会到了一种情,这种感情就是——

生:尊敬和赞美之情。

师:正是作者心中有情,他的文字才这么传情,同学们读来也才这么动情。这也是散文和说明文最大的区别。(板书:情)

【评析:互文比较,让学生直观地体会散文高度个性化的言说对象和高度个性化的言说方式。】

五、潜心会文,品词析句

师:古桥是作者的老朋友,那么树林又是什么?我想请一个同学来读读第4自然段。(指名读)

师:树林是作者的什么?

生:知己。

师:什么叫知己,知道吗?

生:知己就是非常要好的朋友。

师:是的,也就是最知心的朋友。说明他们很早就已经熟悉了。

师:有多熟悉呢?比如,在他很小的时候,可能就来这里——

生:玩耍。

师:在他伤心的时候也来这里——

生:向树林哭诉。

师:现在,作者又回来了,他会对知己说些什么呢?

生:嗨,这么久没见,你还好吗?

师:我很好,又来看你了。谁还想跟我说?

生:你是不是遇到什么烦心事了?可以跟我说说。

师:没有,我就是想来看看你们。

生:最近有什么开心的事要跟我们分享吗?

师:最开心的就是见到你们这帮知己朋友了。

生:老朋友,你回来了,我很想念你。

师:我也想念你呀!请读——

(生读“走进这片树林……望着我” )

师:鸟儿在——

生:呼唤我的名字。

师:露珠在——

生:与我交换眼神。

师:每一棵树——

生:都在望着我。

师:他们的知己话没有说出来,是因为都在那轻轻的呼唤中,都在那默默的眼神里,都在那深情的凝望中了。

师:作者对鸟儿、露珠、每一棵树都是有感情的。想一想,这是一种怎样的情感?

生:热爱。

师:是啊,因为热爱,作者已经和山中的景物融为一体了。请大家看看课文,接着读。

(生读“我靠在一棵树上……流淌” )

师:这是一种怎样的写作手法?知道吗?

生:联想。

师:同学们,我们回顾一下,从刚才学的段落中,你觉得这篇课文运用了哪些写作手法?

生:作者把景物当成人来写,抒发了自己的情感。

师:这正是作者写作的秘妙。

【评析:鸟儿不是在啁啾,而是在呼唤我的名字;露珠不是在晨光中闪亮,而是在与我交换眼神。文字传递的是默契与情谊。作者靠着树联想,树为人友,人为树友,人和树已融为一体,表达的是那种走进大自然物我相融的境界。品味独特的言语表达,就是在感悟作者独特的感受。】

六、自主学习,探究文本

师:学了前面两个自然段,我想请同学们自己学习第5自然段,请看自学要求。(课件出示)

自学第5自然段:

1.想一想第5自然段是用什么样的写作手法来写的?

2.这一段抒发了作者怎样的情感?在句子旁做好批注。

3.试着读出朋友的感觉。

(师出示第5自然段)

“你好,清凉的山泉!你捧出一面明镜,是要我重新梳妆吗?你好,汩汩的溪流!你吟诵着一首首小诗,是邀我与你唱和吗?你好,飞流的瀑布!你天生的金嗓子,雄浑的男高音多么有气势。你好,陡峭的悬崖!深深的峡谷衬托着你挺拔的身躯,你高高的额头上仿佛刻满了智慧。你好,悠悠的白云!你洁白的身影,让天空充满宁静,变得更加湛蓝。喂,淘气的云雀,叽叽喳喳地在谈些什么呢?我猜你们津津乐道的,是飞行中看到的好风景。”

师:请用刚才的方法来学习这段话。谁来汇报?比如,这一自然段在写作手法上有什么发现?作者这样写抒发了一种怎样的情感?

生:作者是把大自然当作人来写的,表达了对大自然的热爱。

师:作者的这些朋友,各有各的特色。你喜欢作者的这些朋友吗?谁能把朋友的这种感觉读出来呢?先读前三个“朋友”,谁来试试?

(师指名读并指导)

师:听你这么一读,老師也忍不住想和它们打打招呼。我们一起合作着读一读。老师读一句,你们读一句。

师:你好,清凉的山泉!

生:你捧出一面明镜,是要我重新梳妆吗?

师:你好,汩汩的溪流!

生:你吟诵着一首首小诗,是邀我与你唱和吗?

师:你好,飞流的瀑布!

生:你天生的金嗓子,雄浑的男高音多么有气势。

师:接着,男女生分开来读读试试。

(生朗读)

师:其实山中的景物何止是这些,树林中还有很多景物,我们也仿照第5自然段的方法,和它们打打招呼。

(师出示:你好,___________________________!

______________________,______________________。)

(生仿写,师巡视。)

师:来,我们来交流一下。

(生汇报,师点评。)

【评析:作者用排比、拟人的手法,将作者与山里“朋友”之间的那种深厚情谊淋漓尽致地表达出来了。在这里,过多的讲解或一问一答都会破坏课文描写的意境。诵读、仿写是最合适的方式。】

七、课堂小结,摘抄美文

师:为什么作者会把景物联想成朋友,又为什么把自己联想成景物来写呢?这都源于——

生:源于作者对大自然的热爱,对山中的一景一物都充满了浓浓的情意。

(师板书:情感)

师:是啊,这是一篇写景散文。作者就是以景传情,通过联想表达对大自然的热爱。下节课我们将重点品味这其中的情味。课后请大家摘抄、积累自己喜欢的语句,跟同伴分享。下课!

【总评】

《山中访友》是我国著名散文家李汉荣的一篇写景散文。文章构思新奇、富有想象,给读者营造了一个如诗如画如梦的世界,表达了作者对大自然的独特感受。范锦飘老师循着这篇散文的文体特征教学,教得朴实本真,教得行云流水,学生必定得意、得言、得法。

一、彰显文本特质

有文体意识,学生必定得意、得言、得法,教师教得必然朴实本真;有文体意识,课堂必定文脉、意脉、情脉三脉相通,教得必然酣畅淋漓;有文体意识,课堂必定文路、学路、教路三路合一,教得必然行云流水。

作者之所以写散文,是要表现自己眼里的景和物、心中的人和事,是要与人分享一己之感、一己之思。我们阅读散文,就是要感受作者的所见所闻,体认作者的所感所思。

山里的一草一木,在作者眼里是什么?是德高望重的老友,是情谊深厚的知己。走进山林,与景物的遇见,便是故友的重逢。作者写眼中的这些景,是想与读者分享怎样的感想,怎样的思考呢?范老师抓住本文的“神”,引导学生梳理作者到山里拜访了哪些朋友,然后跟随作者的脚步,访问山里的“朋友”,体验物我相融的独特感受,学习作者是怎样表达这个独特感受的。我个人认为,这样教是把散文教成了散文。

二、紧扣单元重点

本文是人教版六年级上册第一组第一篇课文。这一单元的学习重点是:注意体会作者是怎样细心观察大自然的,有哪些独特感受;还要体会作者是怎样展开联想和想象,表达这些独特感受的。本组安排了四篇描写大自然的散文,这些文章与四年级学过的《观潮》《雅鲁藏布江大峡谷》《桂林山水》等不一样。最大的不一样就是,读着这些课文,觉得自己好像是大自然的一员,在跟大自然对话。

《山中访友》的作者就是展开联想和想象,运用排比、比喻、拟人等手法,将景物与自己的感受融合在一起,表达了物我相融的独特感受。范老师正是引导学生捕捉文中那些作者特别用心的句子,同作者那样融入大自然,淋漓尽致地感受。不仅读懂了作者,还学习了作者抒发独特感受的表达方法。这样扎扎实实地落实单元目标的做法,值得提倡。

三、重视学习过程

作者的人生经验,通过精准的言语来表达,也存活于这些言语中,唯有通过对言语进行体味,我们才能把握作者的独特经验,才能感受、体认、分享散文所传达的丰富而细腻的人生经验。

从表现材料看,如果说诗歌重在谋词、小说重在谋篇的话,那么,散文重在谋句。范老师通过练习引导学生沉入文字,体味精准的言语表达,探寻文本内部的对应之美。

如通过互文比较两种描写拱桥的表达方式,让学生体会到:正是作者心中有情,才使他的文字这么传情,才使读者读来这么动情。这也是散文和说明文最大的区别——情。

又如,紧扣“你好,____________!你______________”句式朗读、体味、想象作者会遇到哪些“朋友”,怎样打招呼,进而感悟排比照应之美。

学生没有与作者相同的经验,不论是人生经验,还是语文经验,但是以上的训练方式就是在引导学生往“作者的独特经验”里走。这样的过程,才是语文学习真正发生的过程。

(作者单位:广东东莞市南城阳光第四小学/重庆市渝中区教师进修学院)

责任编辑 杨壮琴