安徽当涂船里山遗址发掘简报

安徽省文物考古研究所 当涂县文物管理所

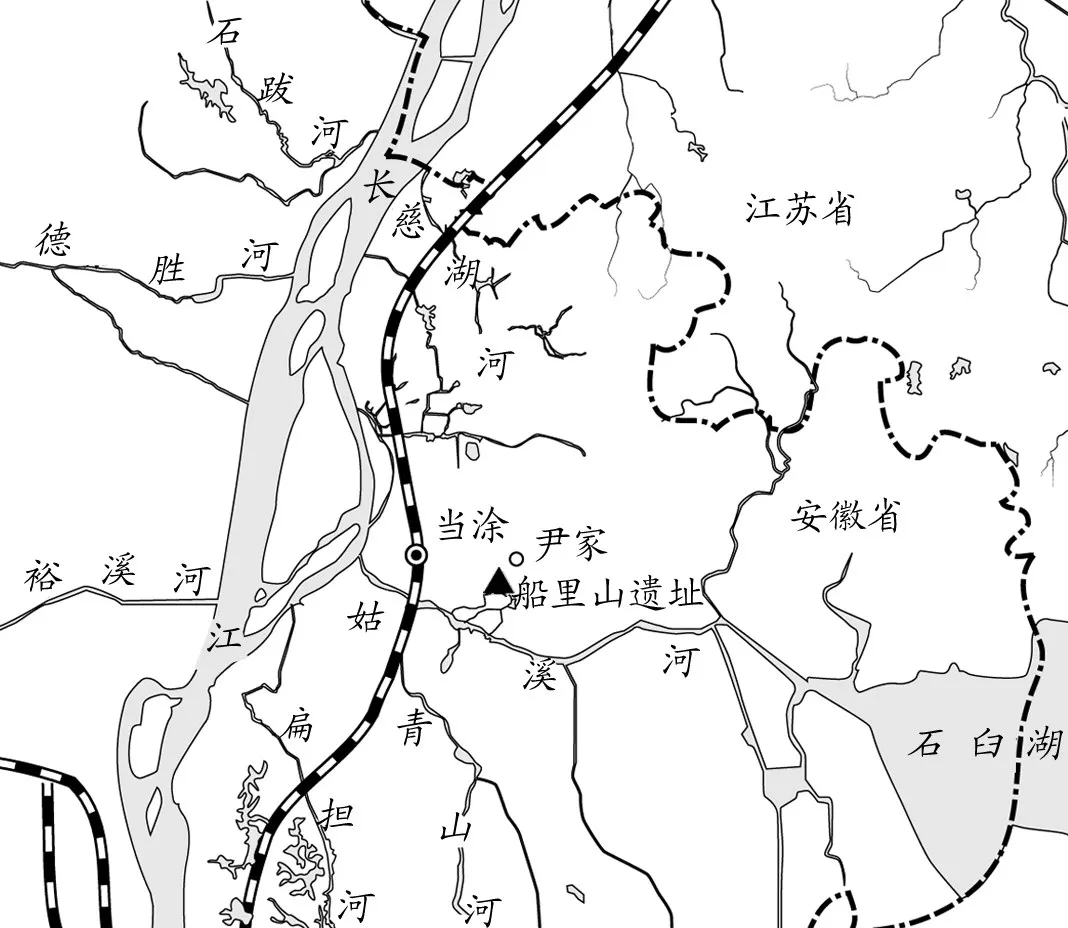

船里山遗址位于安徽省当涂县姑孰镇松塘村尹家自然村,西距当涂县城约5千米,南距姑溪河干流约3千米(图一)。遗址东、南、西三面临近小河,而该小河发源于与遗址相近的低山丘陵,最终注入姑溪河干流。遗址海拔11~15米,而姑溪河干流两岸平原地带海拔为3~6米。遗址所在的位置,为宁镇山脉向周边平原过渡区。遗址的西、北两侧靠近宁镇山脉的主体,最近距离不足300米。遗址的东、南两侧分布着许多小山丘,总体海拔较宁镇主体山脉低很多,多集中在20~60米之间。船里山遗址便坐落在这些山体之间,地形类似盆地。遗址原为突出于地面的台地,相对周围地面高2.5~3米,面积约1500平方米。因当地施工建设破坏,发掘前残存面积仅余约200平方米。在现场采集标本过程中,发现青铜器、石器、陶器、原始瓷器等大量文化遗物。

图一//船里山遗址位置示意图

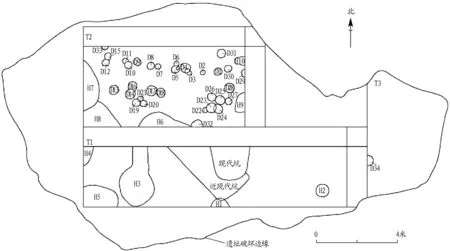

2014年3月,安徽省文物考古研究所在当涂县文物管理所的协助下,对该遗址进行了抢救性发掘。为最大限度揭露遗址内涵,按遗址现状布探方(沟)3个,编号为T1—T3。T1规格为4×14米,T2规格为5×9米;T3北、东、南三面边界为遗址被破坏的边缘,布方不规则。发掘总面积约125平方米(图二;彩插一:1、2)。T1、T2的四壁较为完整,T3仅余西壁。船里山遗址的文化堆积主要有龙山文化晚期至夏初期、西周晚期、春秋早中期等三个时段,发现的遗迹有灰坑、建筑遗存等,现报告如下。

一、地层堆积

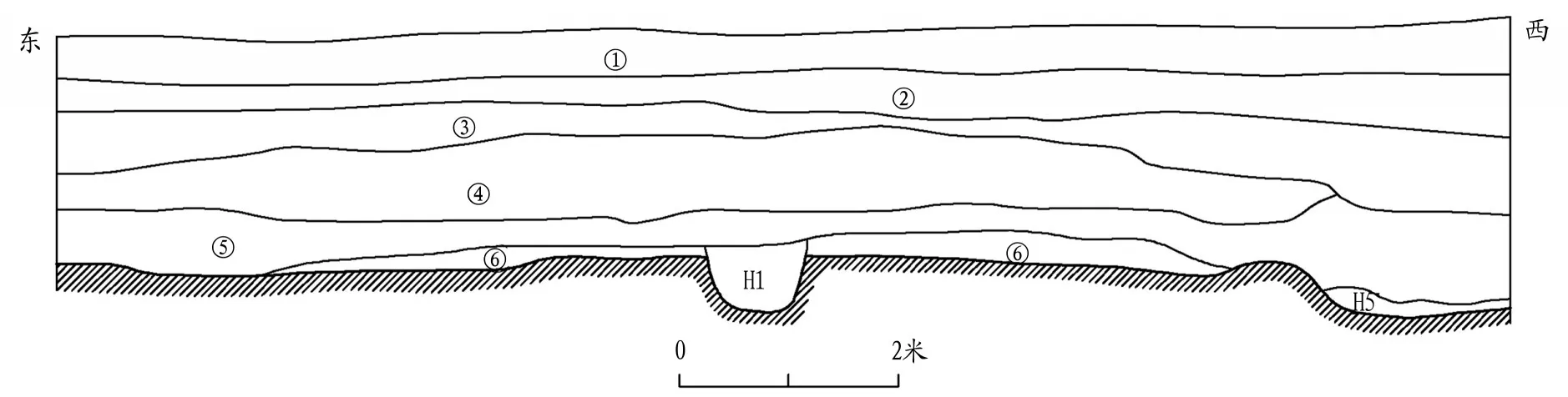

由于施工的破坏,遗址破坏较为严重,耕土层局部缺失,地表存在较多近现代扰坑,也见有现代房基打破文化层的情况。总体来说,发掘区堆积相对简单,不同探方的堆积结构基本一致。龙山时期地层仅见于T1,其他两个探方的晚期地层中也见有早期遗物。现以T1南壁剖面为例,将遗址堆积情况介绍如下(图三)。

①层:耕土层。主要分布于探方中北部,南部不见。灰褐土,土质较硬,包含较多植物根系、陶片、近现代瓷片等。厚0.3~0.54米。

②层:扰土层,全方分布。黄褐土,土质较硬,内含较多砖块、陶片、白瓷片等。深0.32~1.12、厚0.19~0.56米。

图二//探方分布及遗迹总平面图

图三//T1南壁剖面图

③层:灰褐色土,土质较硬。中部堆积稍薄,周围渐厚且渐向下延伸,探方除中、西部局部被近现代扰坑打破外均见分布。深0.62~1.79、厚0.1~0.77米。包含的文化遗物主要为碎陶片,共184片,多为夹砂红褐陶和夹砂灰褐陶,并有少量硬陶和原始瓷片。陶器纹饰主要有绳纹、网纹、附加堆纹、回纹、云雷纹、小方格纹和乳钉纹等,可辨器形有鬲、豆、盆和罐等。

④层:深灰色土,土质较硬。探方除西部被现代房基打破外,均见分布。深0.84~1.82、厚0~0.81米。本层可见大量的红烧土块、红烧土颗粒及灰烬,并包含较多的碎陶片,共808片,多为夹砂红褐陶、夹砂灰褐陶和泥质红褐陶;也有少量硬陶片、原始瓷片和残破石器等。陶器纹饰主要有绳纹、网纹、叶脉纹、回纹、方格纹和席纹等,可辨器形有鼎、鬲、甗、豆、盆、罐和器盖等。

⑤层:灰褐色土,土质紧密,全方分布。深1.49~2.53、厚0.19~0.93米。本层所见文化遗物多为碎陶片,共2110片,多为夹砂红褐陶、夹砂灰黑陶;有少量石器。陶器纹饰主要有绳纹、弦纹、指捺纹、网纹、刻划纹和云雷纹等,可辨器形有鼎、盆和罐等。H1—H5开口于该层下。

⑥层:黄褐色土,土质紧密、坚硬。分布于探方中南部,西高东低。深1.82~2.27、厚0~0.3米。本层所见文化遗物多为碎陶片,共209片,以夹砂灰黑陶为主,夹砂红褐陶次之;另见1件石锛。陶器纹饰主要有绳纹、弦纹、指捺纹和戳印纹等,可辨器形有鼎和罐等。

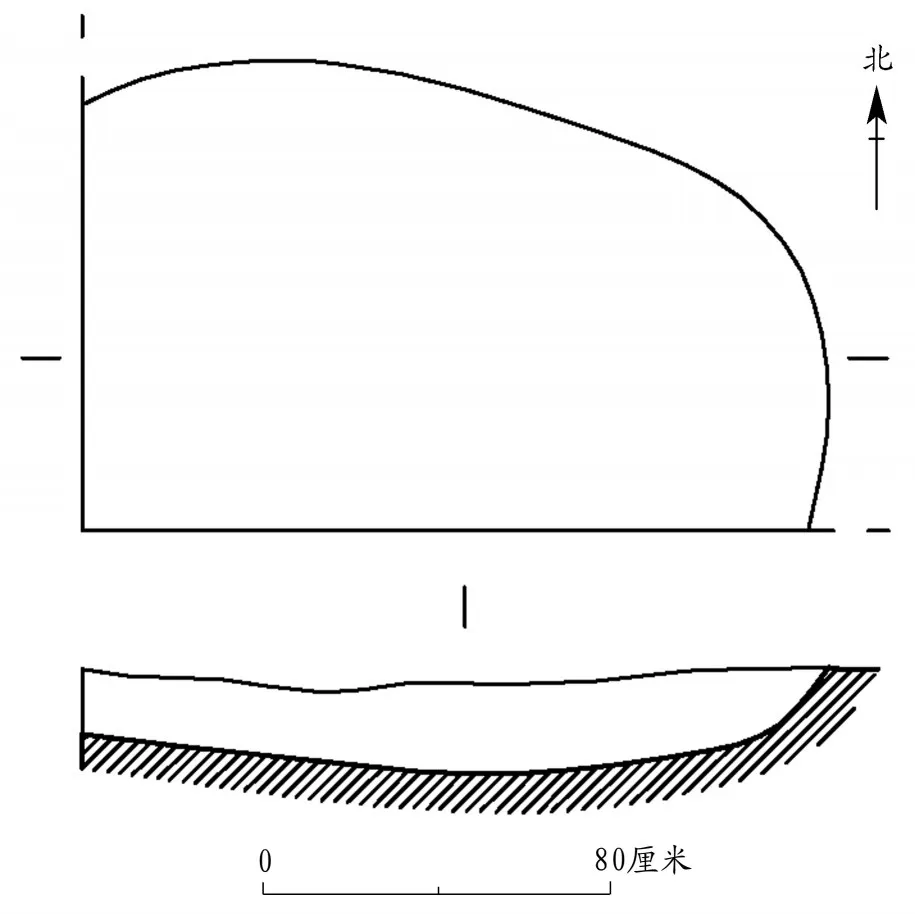

图四//H3平、剖面图

⑥层下为生土。

(二)遗迹

遗迹共2种,分别为灰坑和建筑遗存。

灰坑共10个,除H2外其余未能完整揭露(图二)。其中H1—H5、H10开口于⑤层下,H6—H9开口于④层下。现以H3和H5为例。

H3 位于T1偏西部,开口于⑤层下,打破⑥层及生土。已发掘部分平面不规则,坑壁斜弧,圜底,坑口距地表约2.16米。南北长2.96、东西宽1.74、深0.32米(图四)。填土深灰色,土质较硬,内含较多红烧土块、炭屑、陶片。陶片共37片,主要为夹砂红陶、夹砂红褐陶,有少量泥质灰陶和夹砂黑陶,纹饰有绳纹、弦纹、指捺纹、网纹和圆形镂孔等,绳纹中包含部分间断绳纹;可辨器形有鼎、罐和豆等。

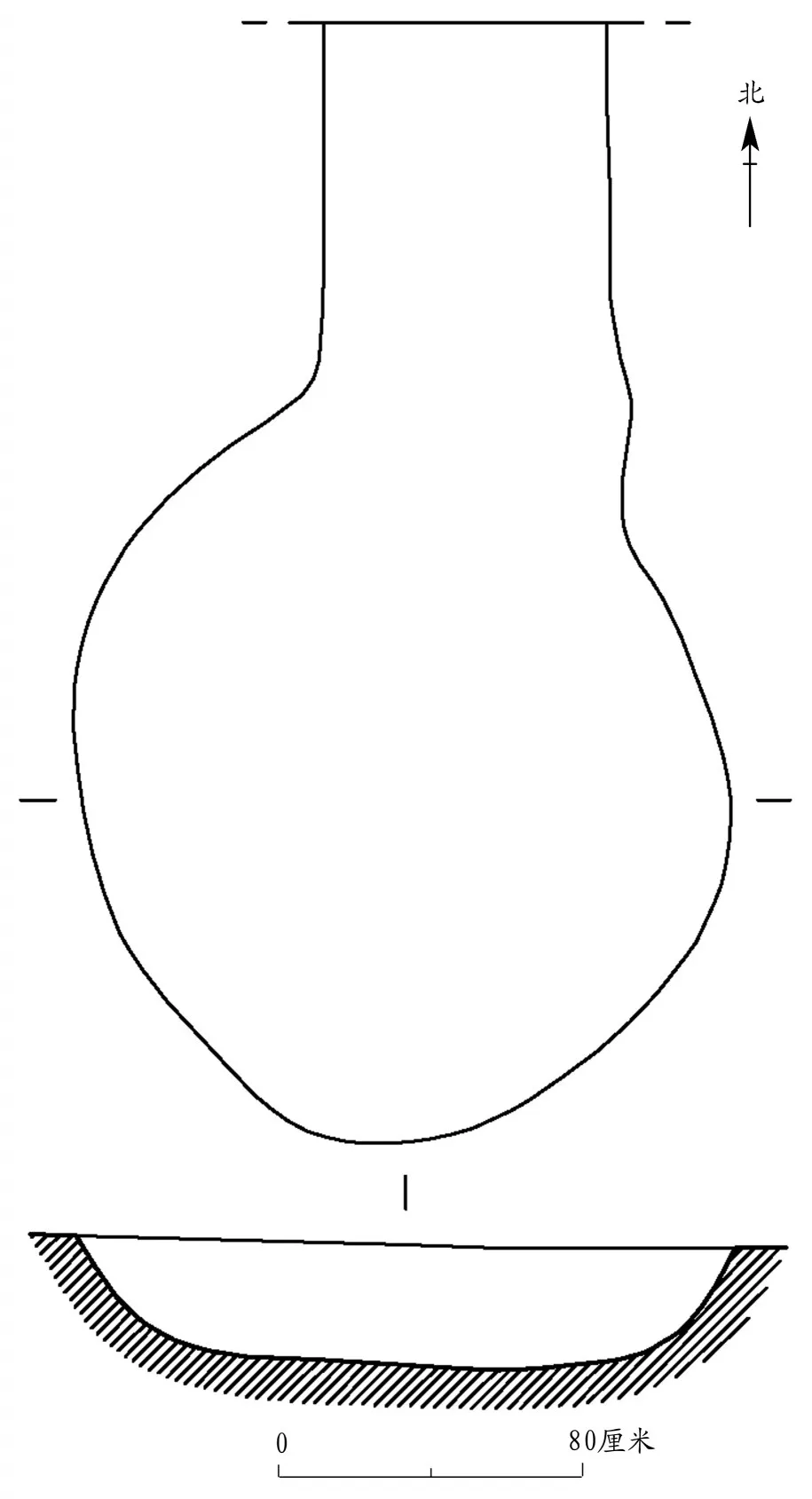

H5 位于T1西南角,开口于⑤层下,打破生土。已发掘部分平面不规则,边界为圆弧状。弧壁,圜底,坑口距地表约2.37米。残存平面东西长1.72、南北宽1.07、深0.23米(图五)。填土深灰色,土质较硬,内含少量红烧土颗粒、陶片。陶片共21片,主要为泥质黑陶和夹砂灰陶,有少量的夹砂红陶、夹砂红褐陶和泥质灰陶;纹饰有绳纹和弦纹,可辨器形有鼎、罐、豆和器盖等。

建筑遗存 均为柱洞,共3处。

第1处 柱洞群。由32个柱洞组成,编号为D1—D32(图二)。分布于T2中,均开口于④层下。柱洞平面多近圆形或椭圆形,直径在0.18~0.55米之间;多口大底小,斜壁,底部近平,深度在0.12~0.4米之间。柱洞填土多黄或红褐色,夹杂少量碎陶片、红烧土颗粒,土质稍致密。柱洞似分为2组,部分存在相互打破关系。如D3、D6、D11、D15、D16、D18、D20、D21、D22、D24等,均被年代稍晚一些的柱洞打破。有些柱洞虽处于一条直线上,但因揭露面积有限,故不能判断与柱洞有关的建筑形状及具体用途。在探方的北部、东部及东南方向,柱洞存在向外延伸的趋势。④层存在密集的红烧土块,可能是建筑废弃后形成的倒塌堆积,其中很多陶片带有明显的灼烧痕迹。位于这些柱洞附近且开口于相同层位下的灰坑有4个,分别为H6—H9,出土有破碎陶片,似与该柱洞群存在一定关系,可能为当时的生活废弃垃圾坑。

图五//H5平、剖面图

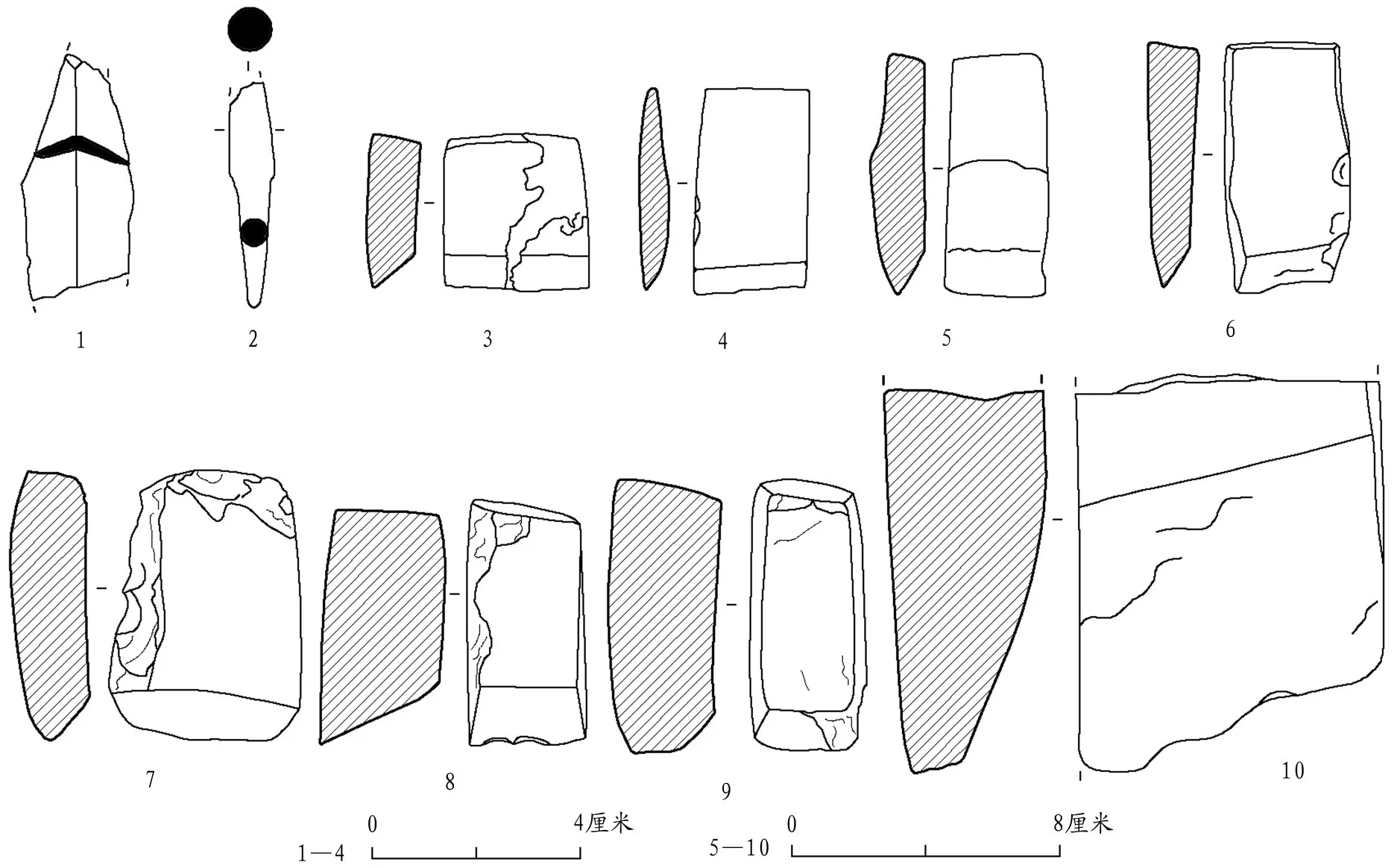

图六// 铜、石器

第2处 仅见1个柱洞,编号为D33(图二)。位于T2西北角,开口于⑤层下,探方仅见柱洞南半部,另外半部延伸入北壁。原始平面近圆形,斜壁。现最长0.33、最宽0.18、深约0.36米。柱洞填土黄褐色,土质偏硬,未见文化遗物。

第3处 仅见1个柱洞,编号为D34(图二)。位于T3西南角,开口于⑤层下,探方仅见柱洞东半部,另外半部延伸入西壁。原始平面近圆形,斜壁。现最长0.55、最宽0.33、深约0.27米。柱洞填土黄褐色,夹杂少量红烧土颗粒,土质稍硬,未见文化遗物。

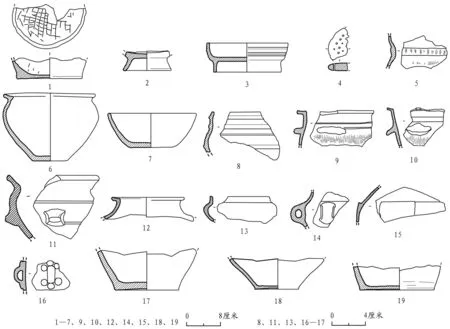

二、遗物

出土的文化遗物主要有铜器、石器、原始瓷器和陶器等,其中陶器又可分为硬陶和夹砂、泥质陶。现择要简介如下。

(一)铜器

锛 1件。采︰1[1],器表大部锈蚀。器身宽短,近銎口有一道箍。弧刃,刃宽于銎口,两侧边微弧向下略内收,两刃角外侈(彩插一︰3)。

镞 2件,均残。T3④︰1,器身较薄,双翼刃部锋利,铤部残缺。长4.8、宽2.1厘米(图六︰1)。T3④︰10,镞身及铤截面均为圆形,铤尖残缺。长4.4厘米(图六︰2;彩插一︰4)。

(二)石器

锛 6件,均为单面刃,通体精磨。T1⑥︰1,灰褐色,局部残损。平面略呈梯形。斜刃。长3.1、宽2.8、厚1厘米(图六︰3)。T1⑤︰6,浅灰色。平面近长方形。斜刃。长4、宽2.3、厚0.6厘米(图六︰4)。T3⑤︰9,浅灰褐色。平面近长方形。刃微弧。长7.3、宽3.2、厚1.7厘米(图六︰5;彩插二︰3)。D9︰1,青灰色,局部残损。平面近长方形。凹弧刃。长7.6、宽3.8、厚1.5厘米(图六︰6)。T2④︰1,青灰色,顶部及器身一侧残损。平面梯形。弧刃。长8、宽5.8、厚2.3厘米(图六︰7)。T3⑤︰12,灰褐色,顶部残缺,刃部稍残。长11.4、宽9、厚4.8厘米(图六︰10)。

凿 2件。单面刃,平面近长方形,剖面均较厚。T1⑤︰2,红褐色,器身及刃部稍残。长7.3、宽3.5、厚3.9厘米(图六︰8)。T3④︰4,青灰色。长8.1、宽3.5、厚3.5厘米(图六︰9)。

刀 1件。T2⑤︰1,灰黑色,半月形。器扁平,拱背,单面凹弧刃,近背中部有2个对钻圆孔。长13.4、宽4.8、厚0.9、孔径0.5厘米(图七︰1;彩插二︰1)。

图七//石器

磨石 1件。T3⑤︰7,青灰色,半月形。拱背,靠近一端有1孔。长9、宽3.2、厚0.9、孔径0.8厘米(图七︰2;彩插二︰2)。

镰 1件。T2④︰2,褐色,两端残损。双面刃,刃部内弧。长3.5、宽3、厚0.7厘米(图七︰3)。

锤 1件。H6︰1,黄褐色,顶部平。有使用痕迹。长12.5、宽5.7、厚4.9厘米(图七︰4;彩插二︰4)。

斧 1件。T1④︰3,灰色。顶部局部残。双面弧刃。长9.2、宽4、厚0.8厘米(图七︰5)。

铲 1件。T1⑤︰1,青灰色,局部残。弧刃,刃角外侈。长10.1、宽8、厚1.9厘米(图七︰6;彩插一︰5)。

镞 2件。镞身起脊,截面菱形。T2⑤︰5,青黑色。镞身尖端及铤大部残缺。铤截面椭圆形。长7.2、宽2厘米(图七︰7;彩插一︰6)。T2⑤︰4,青灰色。镞身上半部及铤部残缺。长6.2、宽2.4厘米(图七︰8)。

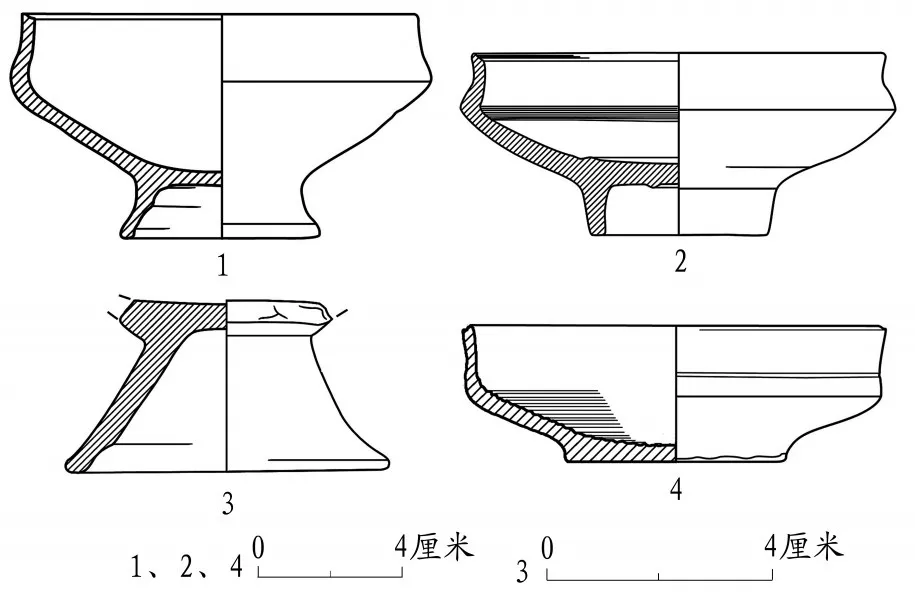

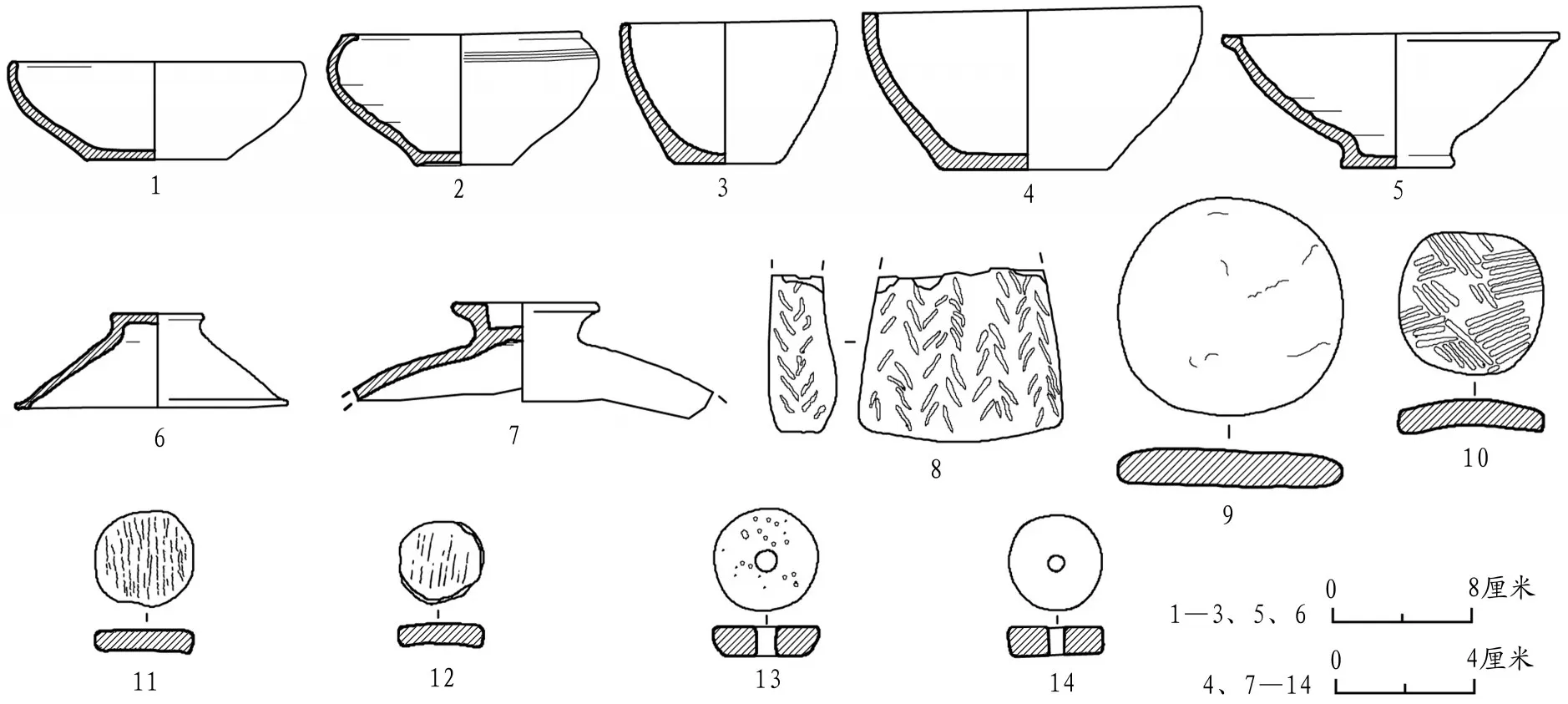

(三)原始瓷器

遗址所见的原始瓷器,多为残碎瓷片,以③、④层多见。体量均不大,以豆、碗、罐等较为多见。

豆 3件。T3④︰16,尖方唇,折腹。上腹腹壁较直,下壁微弧。束腰矮圈足。灰白胎,施黄褐色薄釉,釉层局部脱落。口径11、底径5.6、高6.2厘米(图八︰1;彩插二︰5)。T3③︰7,尖圆唇,折腹部位偏上。上腹外斜,下腹微弧急收。圈足极矮。灰白胎,施黄绿色薄釉。口径11.5、底径5、高5.1厘米(图八︰2)。T3④︰7,中粗柄,束腰矮圈足。灰白胎,施黄绿薄釉。底径5.8、残高3厘米(图八︰3)。

碗 1件。T3③︰1,尖方唇,直口微侈。折腹急收,大平底。灰白胎,施黄绿色薄釉,施釉不及底,釉层局部脱落。口径11.7、底径6.1、高3.8厘米(图八︰4)。

(四)陶器

遗址出土陶片11145片,多为夹砂、泥质陶,不同层位的陶质、陶色、纹饰存在较大差别。陶片主要为夹砂、泥质陶,自④层开始出现少量硬陶,但比重较小。红陶或红褐陶比重一直较大,灰陶或黑陶比重相对较小且比重逐渐下降。陶器以素面居多;纹饰的种类逐渐变多,由最早的绳纹、弦纹为主体逐渐过渡到多种复杂纹饰并存。

1.硬陶器

罐 1件。T3④︰2,红色,局部灰色。卷折沿,圆唇,矮弧颈,扁弧腹,大平底。上腹饰纵向叶脉纹,下腹饰回纹。口径12、底径13.3、高9.9厘米(图九︰1)。

图八//原始瓷器

口沿 2件。T3④︰12,红褐色。卷沿,圆方唇,矮束颈,圆肩。颈部有两周凹槽,颈、肩交界处饰曲折纹,肩部以下饰窗格纹。口径16.7、残高7厘米(图九︰2)。T3④︰15,红褐色。卷沿,斜方唇,矮束颈,饰回纹。残高15厘米(图九︰3)。

底 1件。T3④︰14,灰褐色。平底。饰云雷纹。残高5.7厘米(图九︰4)。

腹片 5件。T3④︰40,灰色。饰多重回纹。高13厘米(图九︰5)。T1②︰1,灰色。饰窗格纹。高15.2厘米(图九︰6)。T3④︰43,褐色。饰窗格纹。高5厘米(图九︰7)。T1③︰17,红褐色。饰多重菱纹。高5.2厘米(图九︰8)。T1③︰21,灰色。饰窗格纹。高6.9厘米(图九︰9)。

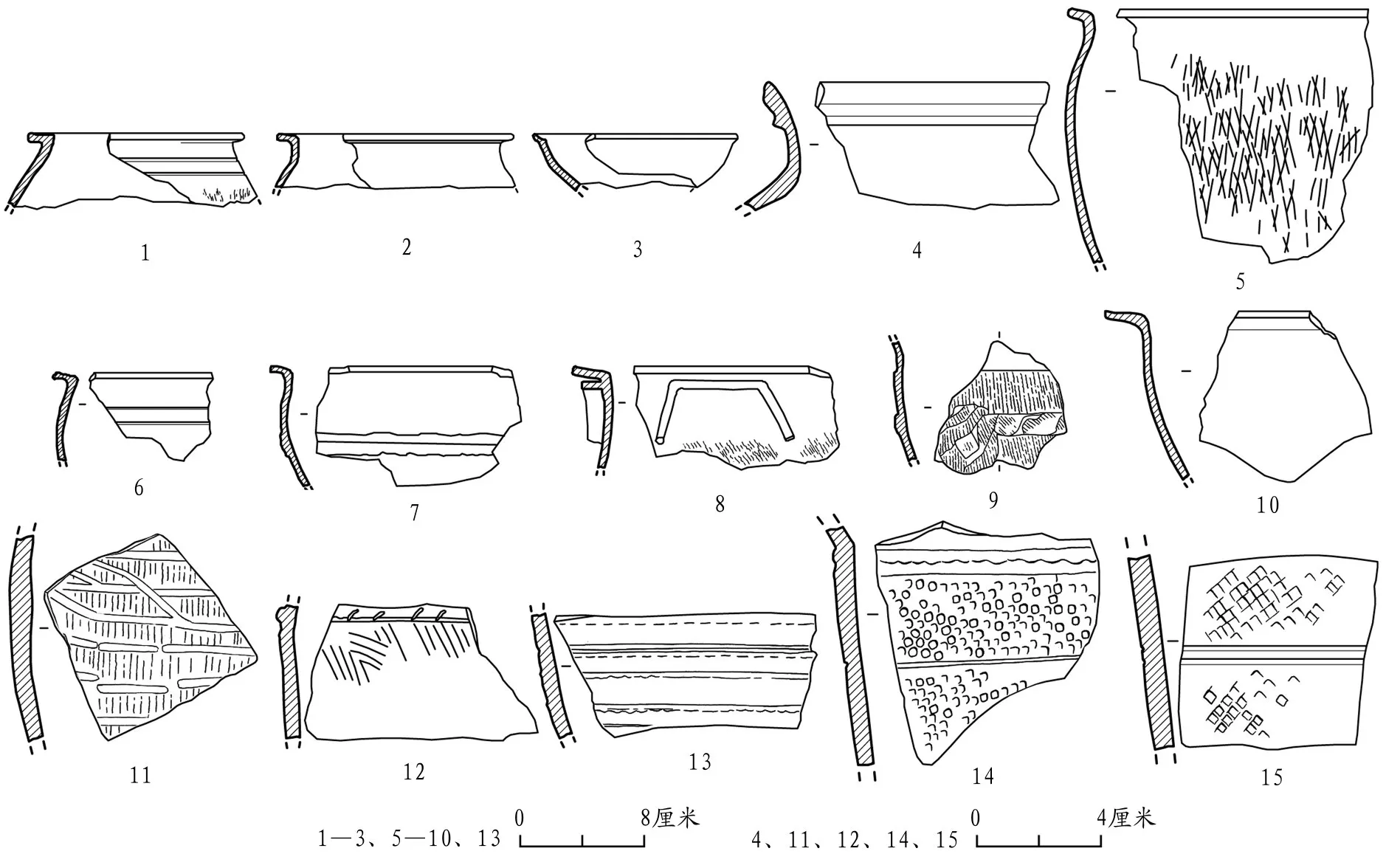

2.夹砂、泥质陶器

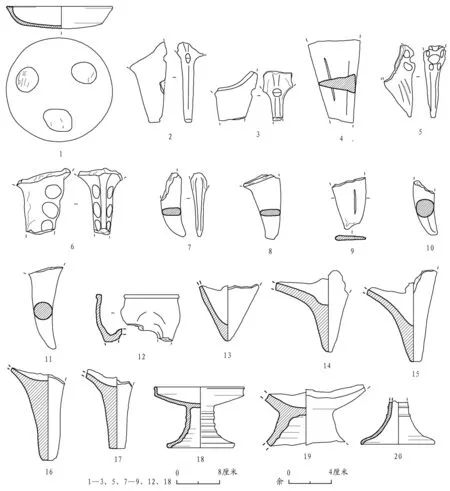

鼎 15件。其中1件为口、腹部,余均为足。多侧扁足,足跟、足尖或有按捺;少量为锥形足。T1③︰1,盘形鼎,足残缺。泥质红陶,灰芯,黑衣部分脱落。窄斜沿,尖圆唇,浅折腹。素面。口径20.1、高4.1厘米(图一〇︰1)。T1⑥︰23,夹砂红陶,色泽有些发黄。足跟外侧有1按窝,足尖外侧有按捺现象。高14.6厘米(图一〇︰2)。T1⑥︰41,夹砂红陶,色泽有些发黄。足尖外侧按捺。高9.3厘米(图一〇︰3)。T2⑤︰9,夹砂红陶,横剖面为窄“T”形。高7.9厘米(图一〇︰4)。T1⑥︰33,夹砂红陶,足跟外侧有5个按窝,足面有3道划槽。高13.6厘米(图一〇︰5)。T3⑤︰20,夹砂红陶。足跟外侧有3对按窝。高6.3厘米(图一〇︰6)。T1⑤︰25,夹砂红陶,色泽有些偏灰。足尖外撇。高12厘米(图一〇︰7)。T1⑥︰10,夹砂红陶。足尖外侧按捺。高12.2厘米图一〇︰8)。采︰2,夹砂红陶。足尖外侧按捺,足面有划槽。高9.2厘米(图一〇︰9)。T3⑤︰22,夹砂红陶。锥形足,足尖外撇。高5.2厘米(图一〇︰10)。T2④︰12,泥质灰陶,局部有黑衣。锥形足,足尖外撇。高7.8厘米(图一〇︰11)。

鬲 8件。其中口、腹部1件,其他为鬲足。T3④︰5,夹砂红陶。圆方唇,窄平沿,高弧裆锥形足,足窝较浅。素面。高9厘米(图一〇︰12)。T2③︰13,夹砂红褐陶。大袋足,实足根较矮。素面。高5.2厘米(图一〇︰13)。T2④︰9,夹砂红陶。足窝较浅。素面。高7.6厘米(图一〇︰14)。T3④︰28,夹砂红陶。足跟粗壮,足窝较深。素面。高8.7厘米(图一〇︰15)。T1②︰2,夹砂红褐陶。柱足粗壮。足窝较浅。高8.8厘米(图一〇︰16)。T2③︰11,夹砂红陶,局部发灰。柱足粗壮,足窝较浅。素面,足面可见刮削痕。高7.4厘米(图一〇︰17)。

图九//硬陶器

图一〇 // 夹砂、泥质陶器(一)

豆 3件。其中完整者1件,其他为豆柄。T1④︰2,泥质灰陶,表面有黑衣,黑衣大部脱落。直口,圆唇,折腹。中粗柄,表面有多道凸棱。喇叭形圈足。口径17、底径12.6、高11.4厘米(图一〇︰18;彩插三︰1)。T1④︰38,泥质黑陶。中粗柄。素面。高5.8厘米(图一〇︰19)。T1⑥︰8,泥质黑陶,灰黑芯。细柄。喇叭形圈足。素面。底径14、高8.2厘米(图一〇︰20)。

刻槽盆 1件。T1④︰13,夹细砂红陶。仅残存腹、底部。平底。内壁饰网纹。底径15.6、高5厘米(图一一︰1)。

簋 1件。T3④︰17,泥质灰陶,胎质较硬。仅残存圈足。素面。底径11.4、高4.8厘米(图一一︰2)。

盘 1件。T3④︰11,泥质红褐陶,局部黑色。直口,方唇,浅斜腹,矮圈足。腹部饰3周凹槽。口径19.4、底径16.2、高7厘米(图一一︰3;彩插二︰6)。

甗 2件。分别为箅和腰。T3④︰8,夹砂红陶。仅残存小半部分。表面分布8个圆孔。最宽8、孔径0.5、厚1.8厘米(图一一︰4)。T3④︰25,夹砂红褐陶。腰箍有数个按捺形成的指窝,甗腰往下饰绳纹。高7.3厘米(图一一︰5)。

盆 6件。2件完整器,其余为口沿。T3④︰6,夹砂红褐陶,局部淡黑色。内斜沿,沿面内曲。圆唇。束颈,深弧腹,小平底。素面。口径22、底径8、高16.2厘米(图一一︰6;彩插三︰5)。T3⑤︰5,夹砂红陶,近底局部黑色。敞口,圆唇,浅弧腹,平底。口径21.2、底径10.6、高8.2厘米(图一一︰7;彩插三︰6)。T1④︰5,夹细砂红陶,局部灰褐。敛口,圆唇。口腹部饰3道凸棱。高5.8厘米(图一一︰8)。T1⑤︰10,夹砂黑陶,芯红色。斜沿,圆方唇,沿面内曲,弧腹。腹部偏上有鸡冠耳鋬,口沿下可见轮旋痕,腹部饰绳纹。高8.3厘米(图一一︰9)。T1⑤︰11,夹砂灰陶,器表可见许多砂粒。窄斜沿,沿面微内曲,圆方唇,斜弧腹。腹部偏上有鸡冠耳鋬,口沿下可见2道轮旋痕,腹部饰绳纹。高9.2厘米图一一︰10)。T3④︰35,泥质灰陶。宽斜沿,圆唇。束颈,斜弧腹。腹部偏上有鋬。腹部表面可见轮旋纹。高7.7厘米(图一一︰11)。

图一一// 夹砂、泥质陶器(二)

罐 8件。其中口沿2件,罐耳3件,罐底3件。T3②︰5,夹细砂灰陶。内斜沿,沿面内曲。圆唇,束颈。颈部绳纹抹平。口径17.4、高5.3厘米(图一一︰12)。T1③︰9,泥质灰黄陶,局部有黑衣。直口,圆方唇。折腹急收。素面。高3.4厘米(图一一︰13)。T3③︰17,泥质红陶。环耳。素面。高8.4厘米(图一一︰14)。T3④︰45,泥质灰陶。盲耳。器表绳纹抹平,隐见轮旋痕。高8.6厘米(图一一︰15)。T2④︰8,泥质红陶。环耳,耳上下各有3乳钉。高3.6厘米(图一一︰16)。T1④︰31,夹砂红褐陶。平底微内凹。素面。底径7.6、高4.8厘米(图一一︰17)。T1⑤︰29,夹砂灰陶,红芯。平底微内凹。素面,近底隐见轮旋痕。底径10.4、高7厘米(图一一︰18)。T1⑥︰9,泥质红陶。素面。底径17.6、高5.8厘米(图一一︰19)。

钵 4件。T3②︰1,泥质灰陶,芯偏灰黄。矮直口微敛,圆唇,浅弧腹,平底。素面。口径16.8、底径8.2、高5.8厘米(图一二︰1)。T1④︰4,泥质灰陶,黑衣局部脱落,芯青黑。敛口,尖圆唇。弧腹急收。肩部可见多道轮旋痕。口径13、底径5.8、高7.8厘米(图一二︰2;彩插三︰2)。T2④︰7,夹砂红陶,器表可见灰色砂粒。直口微敛,圆方唇。斜弧腹,平底。素面。口径12、底径6.2、高8.4厘米(图一二︰3)。T3⑤︰11,夹砂红陶,局部淡黑色。直口微敛,方唇,斜弧腹,平底。素面口径9.8、底径4.9、高4.8厘米(图一二︰4)。

碗 1件。T1⑤︰4,夹砂红褐陶,局部淡灰,口沿发黑,表面可见细砂粒。敞口,窄斜沿,圆方唇,斜弧腹,小平底。素面。口径19.4、底径6.5、高8厘米(图一二︰5;彩插三︰3)。

器盖 2件。T1⑤︰5,夹砂红褐陶,局部泛灰,器表可见细砂粒。平顶,浅斜腹。素面。顶径5.3、口径15.6、高5.6厘米(图一二︰6;彩插三︰4)。T1④︰37,泥质灰陶。大捉手,矮颈,腹较鼓。素面。高3.4厘米(图一二︰7)。

拍 1件。T3③︰4,残,夹砂红陶。正面、侧面饰叶脉纹划槽,背面素面。高4.6、厚2厘米(图一二︰8)。

圆陶片 4件。夹砂红陶。T3⑤︰10,局部泛黑。正面隐见绳纹,背面素面。直径6.5、厚1厘米图一二︰9)。T3③︰2,曲面。正面饰类似席纹的纹饰,背面素面。直径4.2、厚0.8厘米(图一二︰10)。T3④︰3,正面饰绳纹,背面素面。直径2.8、厚0.7厘米(图一二︰11)。T3③︰5,正面饰绳纹,背面素面。直径2.5、厚0.7厘米(图一二︰12)。

纺轮 2件。T3⑤︰3,泥质灰陶,截面梯形。正面饰戳印圆圈纹,背面素面。直径3.1、孔径0.6、厚0.9厘米(图一二︰13)。T2⑤︰2,泥质黑陶,局部泛红。素面。直径2.8、孔径0.5、厚0.9厘米(图一二︰14)。

除以上可辨器形外,另可见一些口沿或腹片。列举如下。

口沿 10件。T1⑥︰3,夹砂黑陶,红芯。内斜沿,圆方唇,束颈,弧腹。饰绳纹,颈部可见2道轮旋痕。高4.8厘米(图一三︰1)。T1③︰3,夹细砂灰陶。内斜沿,圆方唇,矮弧颈。颈部隐见绳纹抹平痕迹。高3.5厘米(图一三︰2)。T1③︰10,泥质灰陶,陶质较硬。敞口,内斜沿,沿面内曲。浅弧腹。素面。从形态判断,可能为豆盘或钵。高3.7厘米(图一三︰3)。T1⑥︰2,夹砂黑陶,器表有红点,芯灰色。卷沿,圆方唇,束颈。素面。高4.1厘米(图一三︰4)。T2④︰3,夹砂红褐陶,局部发黑。窄斜沿,圆唇。束颈,颈外斜。深弧腹。从形态判断,可能为甗的甑部。高16.5厘米(图一三︰5)。T1⑤︰8,夹砂灰陶,内斜沿,斜方唇,束颈,弧腹。腹部有2道凹槽。高5.8厘米(图一三︰6)。T1③︰7,夹砂灰陶。内斜沿,圆方唇,长弧颈,深弧腹。器表隐见绳纹,腹部有1道附加堆纹泥条。高7.8厘米(图一三︰7)。T3③︰8,夹砂红陶,局部黑色。宽斜沿,方唇,长弧颈,弧腹。饰绳纹,口沿下有平面呈梯形的鋬。高6.6厘米(图一三︰8)。T2④︰6,饰绳纹,腹部有附加堆纹泥条。高8.8厘米(图一三︰9)。T3④︰13,泥质红褐陶,局部略泛黑。高11.2厘米(图一三︰10)。

图一二// 夹砂、泥质陶器(三)

腹片 5件。T1④︰18,泥质红陶。饰梯格纹。高6.8厘米(图一三︰11)。T2④︰5,泥质红褐陶。表面有1道附加堆纹泥条,隐见云雷纹。高4.3厘米(图一三︰12)。T1⑤︰34,泥质红褐陶。器表可见多道浅凸棱,凸棱上经按捺处理,凸棱之间隐见绳纹。高7.9厘米(图一三︰13)。T1⑤︰35,泥质黑陶,芯红色。器表可见多道浅凸棱,凸棱上经按捺处理,凸棱之间饰方格纹。高8厘米(图一三︰14)。T2⑤︰6,泥质黑陶,芯红色。饰方格纹,器表可见2道浅凹槽。高6.3厘米(图一三︰15)。

三、分期及年代

根据地层、遗迹间的叠压关系以及出土的文化遗物情况看,可将船里山遗址主体遗存划分为三期。

第一期以⑥、⑤层为代表。该层出土的陶器,文化特征较典型。灰、黑陶比例较高,流行侧扁三角足鼎、鸡冠形鋬器、方格纹器、瓦楞纹器。鼎或罐的颈部有变长趋势、腹径大于口径,个别鼎足近足跟处侧面略有凹陷但近于消失,有的鼎足则在足尖有按捺现象,有的鼎足在近足跟处外侧饰有1~2个按窝。这些鼎足特征均较典型,可在地理位置相近的南京江宁老鼠墩(曹家边)[2]、江苏镇江丹徒断山墩[3]等遗址找到相似者,江苏里下河地区兴化南荡[4]等遗址也有类似器物。出现了一种截面近椭圆形、足外侧对捏按窝的侧扁鼎足,按窝的数目至少为3对,如镇江丹徒团山[5]、句容城头山[6]等遗址有类似者。石器方面,半月形石刀较为典型,与上海广富林所见者相似。从以上特征判断,本期遗存年代属于龙山文化晚期至夏初期。

图一三// 夹砂、泥质陶器(四)

第二期以④层为代表。自本层开始,出现少量的硬陶器和原始瓷器;有较多的完整器。陶器流行红、褐和黑陶,素面陶比例偏高。陶器形态方面,比较流行折腹、扁弧腹。鬲足的形态由袋足向柱足过渡,鬲的实足跟总体上变粗壮。总体来说,本期遗存年代属于西周晚期。

第三期以③层为代表。自本层开始,硬陶器和原始瓷器比例有所升高,但仍相对较少。陶器中,红、褐陶的比例非常高,灰、黑陶比例偏低。鬲足的形态,足窝变浅,形成高实足跟的柱足。流行腹部极浅的斜腹鼎,足多为锥形。原始瓷器中碗的圈足变低,有的甚至变成平底。从以上器物特征可知,本期遗存年代为春秋早中期。

四、结语

本次发掘是在遗址遭到严重破坏后进行的,发掘面积有限,但获得一批重要的考古资料,对该遗址文化内涵也有了更为明确的认识。姑溪河流域近年进行了区域系统调查,如当涂的四维村、窑墩、杨坟塘、朱岗渡、张家甸等遗址,均存在龙山文化时期遗存,且有一定延续性[7]。它与周边地区如太湖流域、滁河流域和淮河流域的同期考古学文化应存在密切的联系。船里山遗址夏时期遗存中,鼎或盆的腹部多见鸡冠耳鋬,鼎足多饰对捏按窝,器身多见方格和瓦楞纹。总体来说,应属点将台文化系统[8]。姑溪河流域可能为点将台文化的边缘地带,同时受到了斗鸡台文化[9]影响。

5.石铲(T1⑤︰1)

2.T2发掘完成局部场景(西—东)

4.铜镞(T3④︰10)

6.石镞(T2⑤︰5)

1.石刀(T2⑤︰1)

3.石锛(T3⑤︰9)

5.原始瓷豆(T3④︰16)

2.磨石(T3⑤︰7)

4.石锤(H6︰1)

6.泥质红褐陶盘(T3④︰11)

1.泥质灰陶豆(T1④︰2)

3.夹砂红褐陶碗(T1⑤︰4)

5.夹砂红褐陶盆(T3④︰6)

2.泥质灰陶钵(T1④︰4)

4.夹砂红褐陶器盖(T1⑤︰5)

6.夹砂红陶盆(T3⑤︰5)

发 掘:赵卫东 王云峰 吴庆民

绘 图:余 飞 白国柱

执 笔:余 飞 白国柱

[1]铜锛系2012年遗址遭施工破坏时现场采集所得,现收藏于当涂县文物管理所。

[2]a.南京博物院:《江宁湖熟史前遗址调查记》,南京博物院主编《南京附近考古报告》,上海出版公司1952年,第25—27页;b.南京市博物馆、江宁区博物馆:《江宁湖熟曹家边遗址考古发掘报告》,南京博物院主编《穿越宜溧山地——宁杭高铁江苏段考古发掘报告》,科学出版社2013年,第1—31页。

[3]邹厚本、宋建等:《丹徒断山墩发掘纪要》,《东南文化》1990年第5期。

[4]团山考古队:《江苏丹徒赵家窑团山遗址》,《东南文化》1989年第1期。

[5]同[4]。

[6]镇江市博物馆:《江苏句容城头山遗址试掘简报》,《考古》1985年第4期。

[7]中国国家博物馆、安徽省文物考古研究所:《安徽省当涂县姑溪河流域区域系统调查简报》,《东南文化》2014年第5期。

[8]a.张敏:《试论点将台文化》,《东南文化》1989年第3期;b.毛颖、张敏:《长江下游的徐舒与吴越》,湖北教育出版社2005年,第69—98页。

[9]关于斗鸡台文化内涵的讨论,详见中国社会科学院考古研究所编:《中国考古学·夏商卷》,中国社会科学出版社2003年,第457—461页。