富勒烯的多加成反应研究进展

张涛

(安徽国星生物化学有限公司,安徽省杂环化学重点实验室,安徽马鞍山243000)

1985年,Kroto、Curl和 Smally 等[1]在氦气流中以激光汽化蒸发石墨实验中首次制得由60个碳组成的碳原子簇结构分子C60,并推测了其结构。这一新结构立即引起了科学家们的广泛关注。后来,加州大学洛杉矶分校的霍金斯得到了富勒烯衍生物的第一个晶体结构,从而准确测定了富勒烯的结构。人们通过质谱分析、X射线分析证明,C60的分子结构为球形32面体,它是由60个碳原子通过20个六元环和12个五元环连接而成的具有30个碳碳双键足球状空心对称分子(其立体结构如下Fig.1所示)。1990年,Kriischmer等[2]首次报道了大量合成C60的方法,这使得C60的研究工作得以大量的展开。为表彰Kroto等三人的工作,1996年授予他们诺贝尔化学奖。

Fig.1 C60的分子结构模型

由于富勒烯在大部分的溶剂中溶解度很差,仅仅在苯或者甲苯等芳香性溶剂和二硫化碳中能溶,这大大限制了对富勒烯性质的研究,所以科学家们期望通过化学手段对富勒烯进行修饰,将不同的官能团引入富勒烯单体中,从而合成出具有特殊结构或性质的富勒烯衍生物。目前,关于富勒烯的化学修饰已经有大量的文献报道,现对近几年富勒烯的多加成反应进行概述。

2009年,Tagmatarchis Nikos等[1]经研究发现,利用4,4'-二甲酰基三苯胺与肌氨酸和C60在加热作用下发生1,3-偶极环加成,生成单加成的富勒烯并四氢吡咯环衍生物,然后继续与另一分子的肌氨酸作用得到二加成产物,并且,第二分子的氨基酸若为不同结构时,则可得到混合的二加成富勒烯衍生物(Scheme 1)。

Scheme 1

同年,Martín Nazario课题组[2]同样用肌氨酸和C60与2,6-二羟基苯乙酮在回流的条件下特定选择性地生成了cis-二环富勒烯衍生物。实验发现,反应产物9是由开环的产物8中的羟基与富勒烯中的双键进行分子间的亲核加成而来,并且证实了吡咯环C-2的甲基对于第二步的环合反应有着决定性的作用(Scheme 2)。

Scheme 2

同年稍晚些时候,Martín Nazario课题组[3]报道了肌氨酸、C60和醇发生分子间亲核加成反应得到了含吡咯环合呋喃环的富勒烯并二环衍生物。与以前报道苯酚的加成反应不同,不需要分子间氢键的参与和吡咯环上C-2的甲基促进成环,该反应能自发地形成五元呋喃环,这些结果与理论计算结果一致(Scheme 3)。

Scheme 3

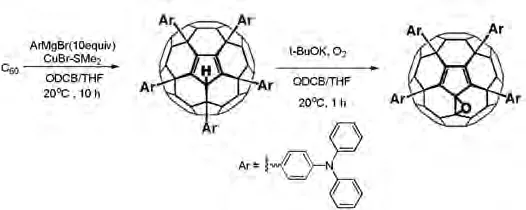

2009年,Rubin Yves等[4]把五芳基富勒烯衍生物在叔丁醇钾的参与下发生不同寻常的氧化反应,得到四芳基的环氧富勒烯衍生物,该产物结构已经XRD确证,并提出了可能的机理解释(Scheme 4)。

Scheme 4

2010年,Nakamura Eiichi课题组[5]利用芳炔或烯炔与C60Ar5Br在铜盐的催化下进行[4+2]环加成反应,得到了多芳基取代的富勒烯并二氢化萘衍生物。该反应中涉及了C-H键的活化和Cu催化的自由基化机理过程,并且由于顶端芳基不能自由旋转而产生了手性轴(Scheme 5)。

Scheme 5

2011年,Yeh Wen-Yann等[6]报道了用C60与两分子二苯基膦硼烷阴离子在低温下反应,然后用盐酸质子化,得到产物(PPh2·BH3)2(H)2C60,然后用DMAP处理得到1,2,4,15-(PPh2)2(H)2C60,接着用Os3(CO)10(NCMe)2处理得到双原子簇产物(Os(CO)10)2(μ,μ,η3,η3-(PPh2)2(H)2C60),这一结构已经得到了 XRD 的证实(Scheme 6)。

Scheme 6

2011年,Nakamura Eiichi课题组[7]首先用 C60与K/PhCH2Br制备二苄基富勒烯衍生物,然后与iPrOMe2SiCH2MgCl进行单加成,接着在碱性条件下经CuBr2氧化得到高度立体选择性的二苄基环丙烷富勒烯衍生物。同样的方法可以制备二芳基环丙烷富勒烯衍生物(Scheme 7)。

2011年,KimB.J.等人[8]用邻二苄溴与C60进行D-A反应,通过控制底物间的比例可以选择性地得到单加成、二加成和三加成产物,并对产物进行了光化学和电化学性质检测(Scheme 8)。

Scheme 7

Scheme 8

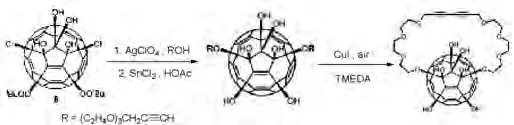

2012年,甘良兵课题组[9]通过将富勒醇过氧化衍生物进行SN1取代反应,得到了含炔基的富勒醇衍生物,然后在Cu盐的催化下得到了含炔键的冠醚富勒烯衍生物(Scheme 9)。

Scheme 9

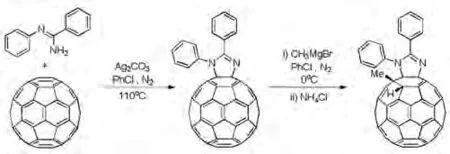

2013年,王官武课题组[10]用(Z)-N-苯甲脒在碳酸银催化下得到富勒烯并咪唑啉衍生物。这种结构尚是首次报道,然后这种咪唑啉衍生物与格式试剂作用后,用氯化铵处理得到了 1,2,3,4- 多取代的产物(Scheme 10)。

Scheme 10

[1]Rotas,G.,Tagmatarchis,N.Regioselective Triphenylamine-tether-directed Synthesis of[60]Fullerenebis-adducts[J].Tetrahedron Lett.,2009,50:398-401.

[2]Izquierdo,M.,Osuna,S.,Martín,N,et al.H-Bond-Assisted Regioselective(cis-1)Intramolecular Nucleophilic Addition of the Hydroxyl Group to [60]Fullerene[J].J.Org.Chem.,2009,74:1480-1487.

[3]Izquierdo,M.,Osuna,S.,Martín,N.,et al.Regioselective Intramolecular Nucleophilic Addition of Alcohols to C60:One-Step Formation of a cis-1 Bicyclic-Fused Fullerene[J].J.Org.Chem.,2009,74:6253-6259.

[4]Clavaguera,S.,Khan,S.I.,Rubin,Y.Unexpected De-Arylation ofa Pentaaryl Fullerene[J].Org.Lett.,2009,11:1389-1391.

[5]Xiao,Z.,Matsuo,Y.,Nakamura,E.Copper-Catalyzed Formal[4+2]Annulation between Alkyne and Fullerene Bromide[J].J.Am.Chem.Soc.,2010,132:12234-12236.

[6]Wu,Y.-Y.,Yeh,W-Y.Synthesis of the Diphosphino Fullerene 1,2,4,15- (PPh2)2(H)2C60and Its Complexation with Triosmium Carbonyl Clusters[J].Organometallics,2011,30:4792-4765.

[7]Zhang,Y.,Matsuo,Y.,Nakamura,E.,et al.A Scalable Synthesis of Methano[60]Fullerene and Congeners by the Oxidative Cyclopropanation Reaction ofSilylmethylfullerene[J].J.Am.Chem.Soc.,2011,133:8086-8089.

[8]Kim,K.-H.,Kang,H.,Kim,B.J.,et al.Facile Synthesis of o-Xylenyl Fullerene Multiadducts for High Open Circuit Voltage and Efficient Polymer Solar Cells[J].Chem.Mater.,2011,23:5090-5095.

[9]Huang,H.,Zhang,G.,Gan,L.-B.,et al.Selective Synthesis of Fullerenol Derivatives with Terminal Alkyne and Crown Ether Addends[J].J.Org.Chem.,2012,77:2456-2462.

[10]He,C.-L.,Liu,R.,Wang,G.-W.,et al.Synthesis and Functionalization of[60]Fullerene-fused Imidazolines[J].Org.Lett.,2013,15(7):1532-1535.