紧身针织服装入肩式圆装袖的结构设计

汪蓓虹,朱 雯,张梦颖,郭 燕,蒯思函

(南通大学纺织服装学院,江苏 南通 226019)

袖身结构是衣身结构的重要组成部分,尤其是对于紧身类服装而言,袖身的舒适性与美观性关系到整件服装的品质。传统紧身类针织服装衣袖结构大多选择插肩袖类,绱袖线位于领口至腋下部位,臂根处伸展灵活,美观舒适。而圆装袖作为衣袖结构的一个重要分支,也有其优点:其在绘制袖身时,取手臂自然下垂时的状态,合体性较强,绱袖线位置处于臂根围处,经人体肩端点、前腋点和后腋点[1]。但对于紧身类服装而言,此时肩部视觉效果较宽,而如果采用入肩式结构造型处理,在满足圆装袖固有合体性的同时,又能将女性娇小柔美的特性体现出来。因此,本次实验将基于一片圆装袖结构,采用入肩式造型设计,将绱袖线位置以1 cm为差值逐渐向侧颈点方向趋近,研究既满足人体肩部造型的美观性,同时又具备动态舒适性的合理的绱袖位置线。

1 实验设计

1.1 实验方案设计

衣身设计采用贴体型衣身结构,基本袖身结构采用一片圆装袖,并在此基础上增加袖山高度、缩减肩宽以实现入肩式造型的目的。样衣制作完成后,采用主观评定的方法,由真人试穿,具体分析,寻找适体性与美观性兼具的绱袖线位置,应用于实际的紧身类服装衣袖结构设计中。

1.2 样衣款式与规格设计

1.2.1 标准款样衣款式与规格设计

本次实验中,标准款即绱袖线位于臂根围处的位置线。根据国家号型标准,选用160/84A中间体女体为实验对象,衣身结构从贴体性角度出发,制作样衣款式特点为圆领式,前片作公主缝,分割线位于人体曲率最大的位置线,贴体性较强,后片收省,一片圆装袖,袖片中省道转移至袖侧缝[2-5]。标准款结构图如图1所示,规格尺寸如表1所示。

表1 细部规格尺寸

图1 标准款样衣结构图

1.2.2 不同袖山高及肩宽状态下样衣款式与规格设计

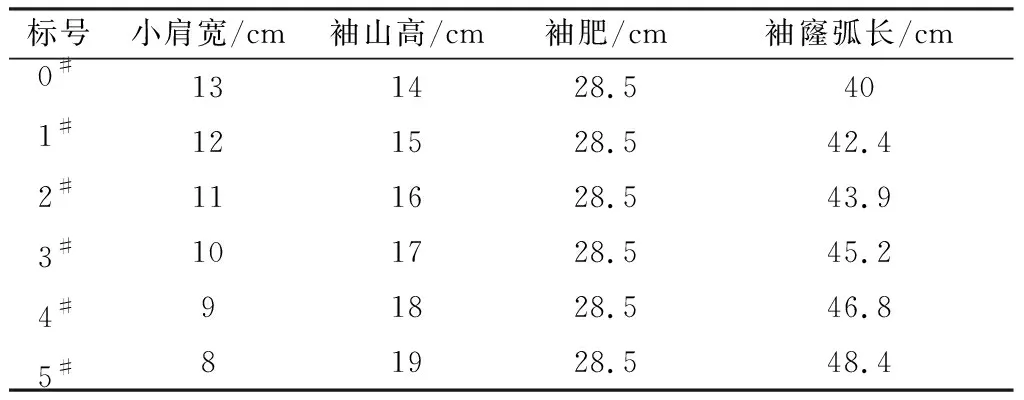

在标准款圆装袖袖身结构的基础上增加袖山高度并缩减等量小肩宽以实现入肩式造型的目的。此实验共绘制6件样衣,第一件为标准款标号0 (袖山高度为14 cm,小肩宽为13 cm)[6],绱袖线位于臂根围处,此后每件分别将袖山高度增加1 cm,肩宽缩进1 cm,以此推5件,分别标号1#、2#、3#、4#、5#,细部规格尺寸见表2,具体袖型见图2。

表2 实验用样衣尺寸

图2 袖型图示

由表2可知,在袖肥一定的情况下,袖山高以1 cm上推,袖窿弧长对应增大,袖山斜线与袖中线夹角减小,此时由于肩宽的减小,袖片上部弧线将包覆于人体肩部,形成入肩式造型。

1.3 绘制纸样

1.3.1 前衣身

前衣身分为两片,自肩线中部线至衣身底作分割线,形成曲面状态。肩宽自袖窿处起依次内缩1cm,如图3所示。

0# → 1# → 2# → 3# → 4# → 5# 图3 前片结构图

1.3.2 后衣身

0# → 1# → 2# → 3# → 4# → 5#图4 后片结构图

后衣身为一片连裁式,作省道,与前片一致,肩宽自袖窿处起依次内缩1 cm,如图4所示。

1.3.3 袖片

一片圆装袖,袖山高点依次上推1 cm,如图5所示。

0# → 1# → 2# → 3# → 4# → 5#图5 袖片结构图

1.4 实验样衣制作

本次实验样衣为紧身类服装,考虑到合体性与舒适性,因此选用纬编针织面料,平方米质量为250g/m2。一共制作6件样衣,样衣制成后,袖部造型如图6所示。

0# → 1# → 2# → 3# → 4# → 5#图6 样衣袖型

1.5 样衣试穿评价

本次实验采用主观评定的方法,但主观感受基本通过语言来表述,无法量化分析,因此本次评定将不同感觉分等,定义数值。将静态美观性及动态舒适性分为5等,分别为1、2、3、4、5等,其中5等为最好,1等为最差,同时限定静态舒适性的评价指标为:袖山的饱满程度、袖山弧线的圆顺程度、臂根处的平伏程度及卡紧程度;动态舒适性的评价指标为袖肥的舒适度、腋下的活动舒适度、前胸及后背的舒适度[7]。评定结果如表3所示

表3 样衣试穿主观评定结果

2 实验结果与分析

由样衣试穿及表3分析可知,入肩式圆装袖结构造型从0#位置点慢慢靠近侧颈点的过程中,袖身对肩部的包覆性慢慢增强,此时衣袖分割线逐渐远离臂根围处,合体性从起点开始有所加强,尤其是当

推至2 cm处时,该位置点合体性达到峰值。此时由于该分割线位置略远离臂根处时,对肩端形成了一定的包覆性,手臂伸展较0#、1#点灵活,袖底处浮余量较小,绱袖位置线处平伏包住肩部,不起翘,状态如图7所示。但当所推数值大于3 cm时,此时离臂根处距离逐渐较远,就会慢慢出现不平伏的现象,袖底浮余量不明显,但袖顶点不平伏现象尤为突出,尤其当推至5 cm点时,绱袖线所在位置会出现一定量的起翘,形成小尖角,由于面料具有一定的弹性,此时该位置就会牵制臂根处,造成拉伸,合体性能下降较为明显,具体状态如图8所示。

图7 样衣2 图8 样衣5

本次实验从臂根围处所在绱袖线出发,以1cm为差值依次上推,包覆肩部,探求舒适性与合体性较好的绱袖线位置。实验证明,在逐渐上推的过程中,静态美观性及动态舒适性能确实较起始位置线有所上升,但是由于一片圆装袖的基本结构,若上推过大,袖身对肩部的牵制力逐渐加大,拉伸与起翘现象随之出现,且愈加明显,因此该位置线并不能无限制上推,当达到峰值点时,舒适性与美观性下降程度明显,此时就失去了上推的意义。

3 结论

本文基于一片圆装袖结构,通过样衣实验和主观评价分析研究不同袖山高点及肩宽状态下衣袖的舒适性与合体性,经过研究分析得出以下结论:

(1) 袖山高度与肩宽是制约臂根处静态美观性及动态舒适性的关键因素;

(2) 在标准圆装袖基础上增高袖山高度,缩短肩宽,衣袖美观性及舒适性确实有所提高,但并非一直正相关,当达到峰值点2 cm之后,则成负相关,因此,基于本次实验所用针织面料弹性而言,上推2 cm是较为理想的绱袖线位置。

参考文献:

[1] 刘美华,赵欲晓.基于圆装袖结构的合体型插肩袖制图方法的研究[J].北京服装学院学报(自然科学版),2013,33(1):7-15.

[2] 周丽华. 平衡于人体动静态的上装结构配伍技术研究[D]. 上海:东华大学,2005.

[3] 李祖华.袖子造型结构设计的研究[J].国外丝绸,2007(6):19-21.

[4] 吴健春,周建军.基于人体工效学的袖子结构设计研究 [J] .纺织导报,2008(7):152-153.

[5] 吴俊,蔡阳勇.女装合体袖结构设计的实验研究[J].西安工程大学学报,2008(1):35-40.

[6] 石春乐,刘冠彬,张文斌.袖山高与衣袖造型的配伍关系研究[J].西安工程科技学院学报,2006(3):284-287.

[7] 赵蒙蒙. 入肩圆装袖袖窿和袖山结构设计的研究[D].上海:东华大学,2010.