腰坪地区延长组油藏分布规律及主控因素

刘延哲,孟旺才,段昕婷,邓南涛,张庆,陈义国,许璟

腰坪地区延长组油藏分布规律及主控因素

刘延哲,孟旺才,段昕婷,邓南涛,张庆,陈义国,许璟

(陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院,西安 710075)

在前人研究基础上,对鄂尔多斯盆地腰坪地区地区延长组油藏分布规律及成藏主控因素进行研究表明,该区延长组油藏为典型的岩性油藏,油气主要富集在有利相带的主砂体发育部位,以岩性上倾尖灭油藏或透镜状砂岩油藏为主,在单斜构造的鼻状隆起部位,容易形成构造岩性油藏,油藏具有连通性差,非均质性强等特点。油藏平面上主要分布在浊积水道砂体中,纵向上油藏主要分布在长6-2、长6-3油层组,其次是长7油层组,油藏的形成和富集主要受油源条件、沉积微相和储层物性变化、鼻状隆起构造等几个方面的因素控制。

油藏;延长组;分布规律;腰坪地区

鄂鄂尔多斯盆地是一个大型中生代内陆坳陷型盆地,油气资源丰富[1-7]。腰坪地区位于鄂尔多斯盆地南部,行政区划属陕西省延安市黄陵县境内,大地构造位置处于鄂尔多斯盆地一级构造单元陕北斜坡南部。该区为黄土塬,地表起伏较大,地层总体上为向西北倾斜的单斜构造。勘探的目的层段为三叠系延长组,延长组长6、长7为主力含油层系。目前,区内试油11口,5口井获得工业油流,具有较大的勘探潜力。

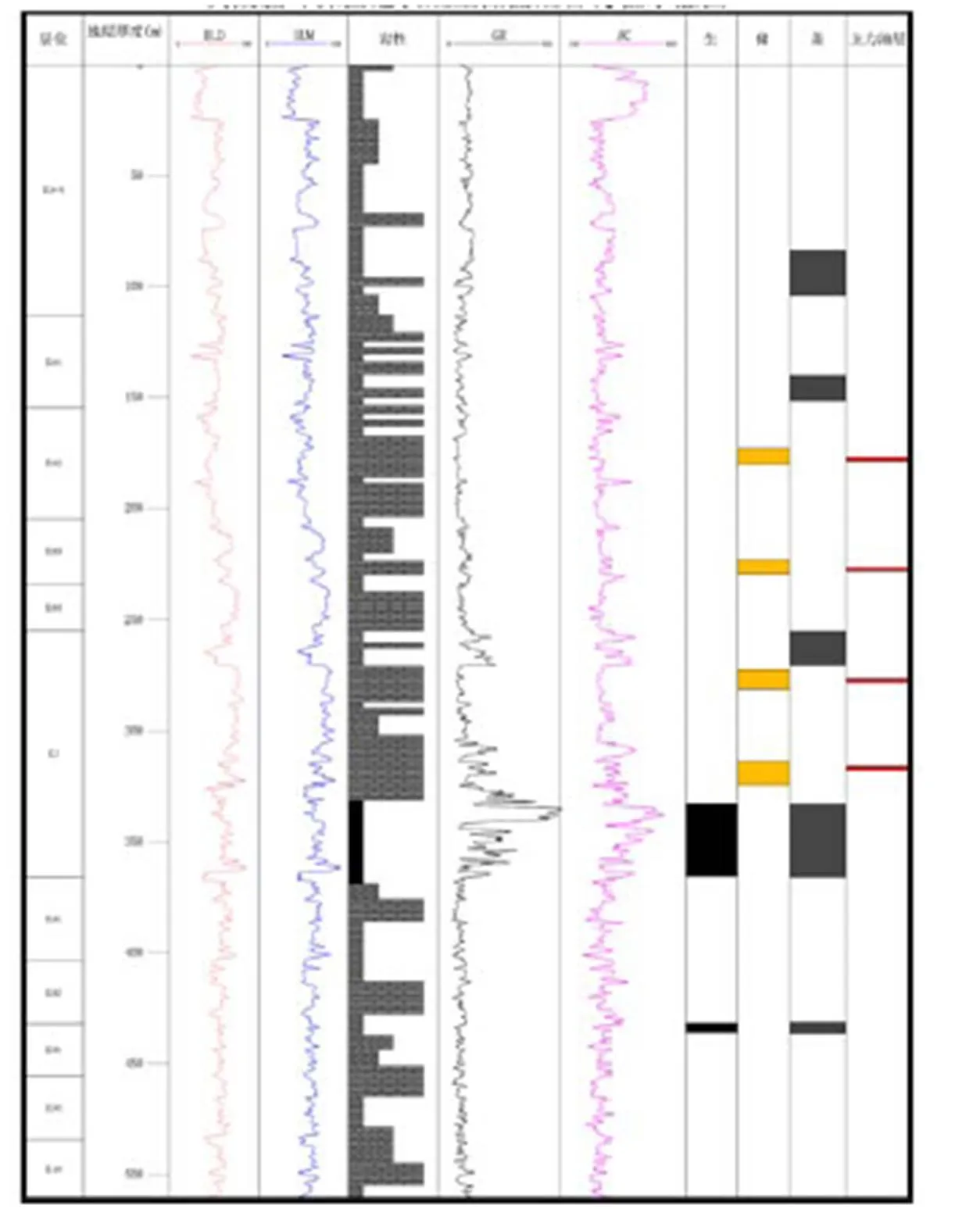

1 生储盖组合特征

延长组为湖相沉积旋回,在纵向上形成三套有利的生储盖组合[8-10]。长10期为河流-三角洲沉积,是湖盆形成的开始,长9期湖侵开始发生。长9期形成了延长组第一套生油岩系-页岩及碳质泥岩,并发育浅湖相-半深湖相砂体。长7期湖侵达到顶盛,沉积了研究区最主要的生油岩系—多套油页岩及暗色泥岩,是研究区最主要的烃源岩,长6期是湖泊三角洲主要建设期。该区位于湖盆中心,且主要为南物源深湖相沉积,沉积作用相对其它探区有所减弱,主要的沉积微相有:浊积扇水道微相和深湖相,长4+5期为湖沼相沉积,形成长6油层组的盖层(图1)。

图1 腰坪地区中生界生储盖组合特征示意图

2 圈闭条件及油藏类型

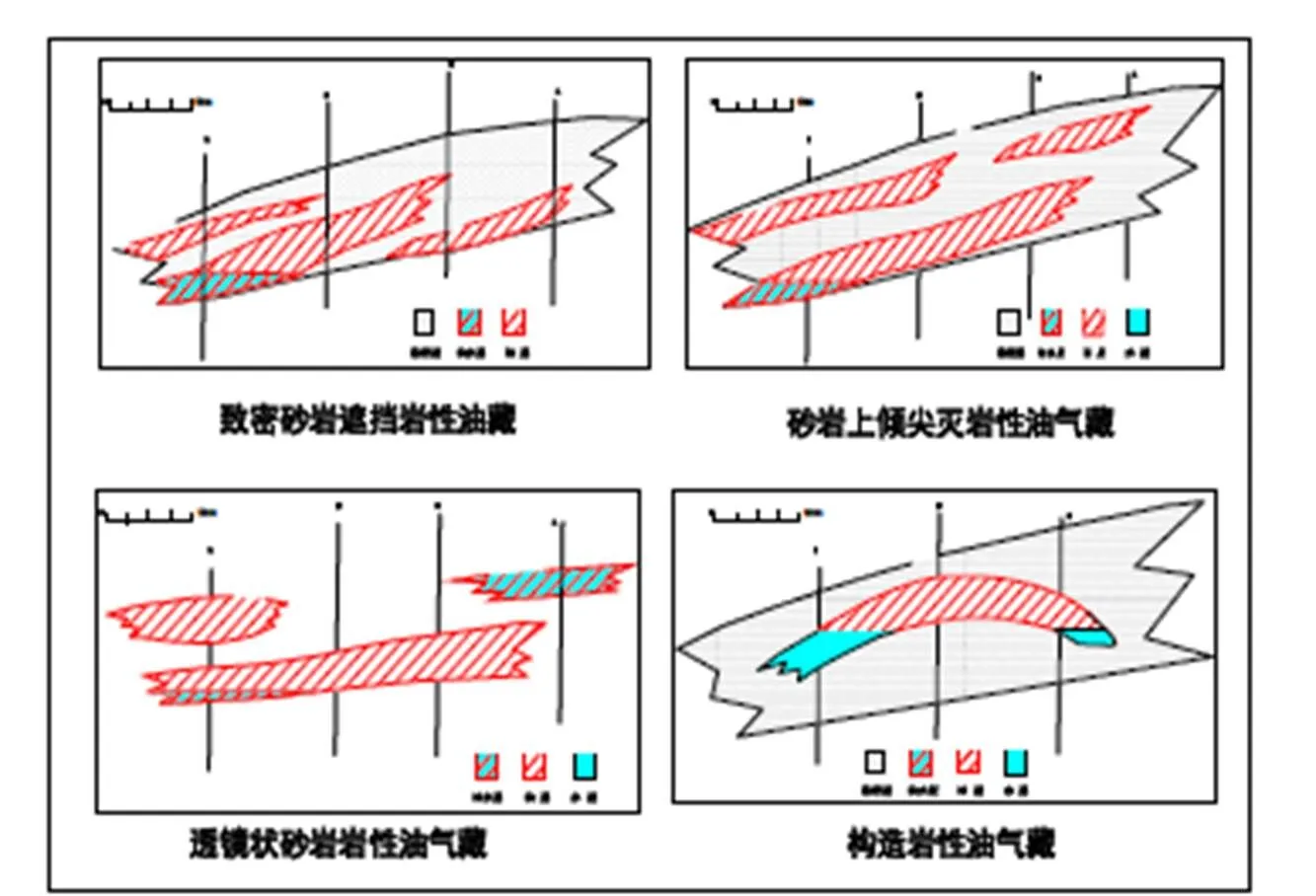

该区为单斜构造,不具备形成构造圈闭条件,但局部构造鼻隆仍然是油气富集的理想场所。研究区油气圈闭主要依赖于岩性物性的变化。该区主要的岩性圈闭有构造-岩性圈闭、砂岩上倾尖灭圈闭、透镜体砂岩岩性圈闭,圈闭条件良好。

鄂尔多斯盆地的油气藏大都发育于低幅构造带和斜坡地带,构造幅度低缓。延长组油藏类型主要是受沉积体系控制的岩性油藏[11-14]。按照油藏形成的控制因素,可将研究区延长组油藏进一步细分为岩性油藏和构造-岩性油藏两大类。前者以岩性和物性的控制作用为主;后者则受岩性、物性和构造等多重因素的控制。岩性油藏还可细分为致密砂岩遮挡岩性油气藏、砂岩上倾尖灭岩性油气藏、透镜状砂岩岩性油气藏等(图2)。

图2 鄂尔多斯盆地腰坪地区延长组油藏类型示意图

从已有资料来看,研究区延长组油藏类型主要是岩性油气藏,油气主要富集在有利相带的主砂体发育部位,油气主要受岩性物性的控制作用,以岩性上倾尖灭油藏或透镜状砂岩油藏为主。在单斜构造的鼻状隆起部位,油气受到岩性、物性以及构造的共同控制,容易形成构造岩性油藏。

3 油藏分布特征

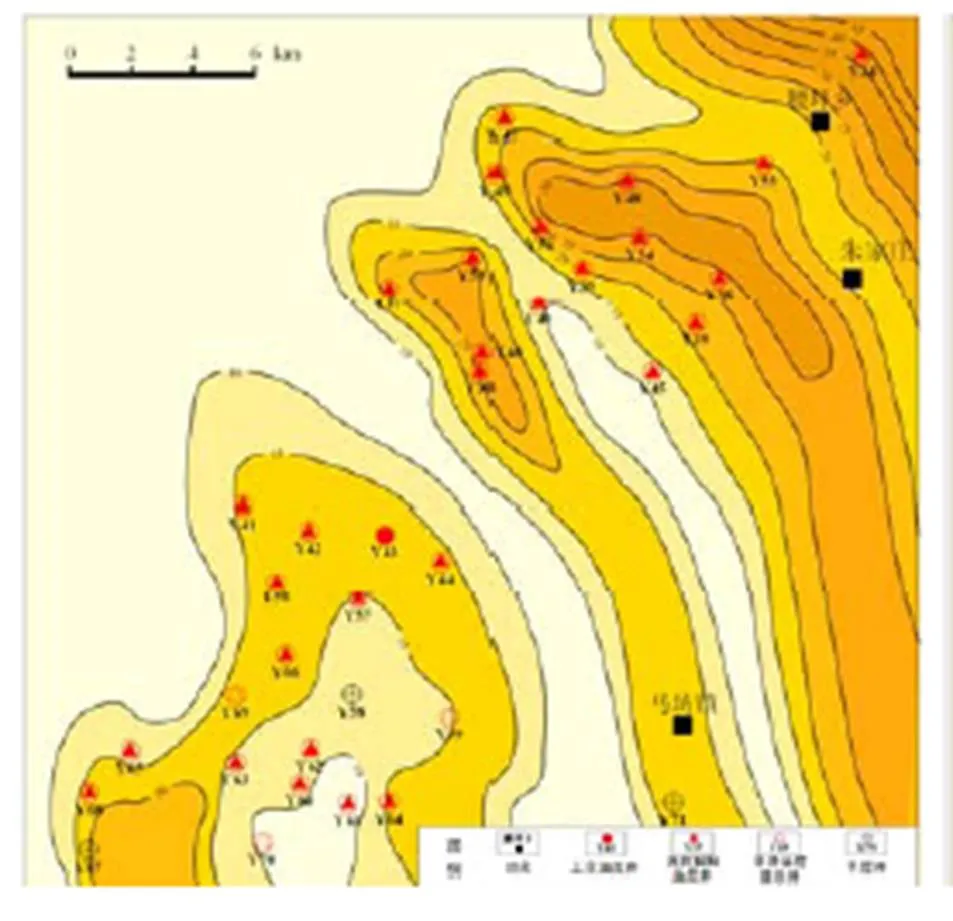

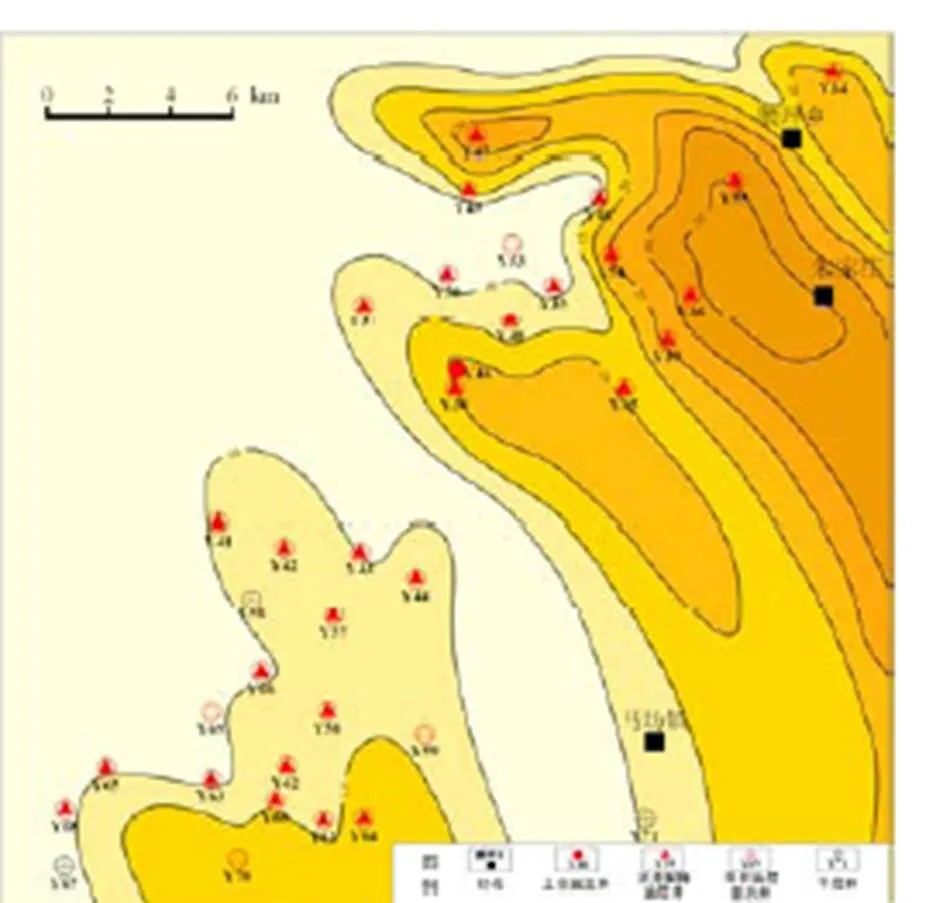

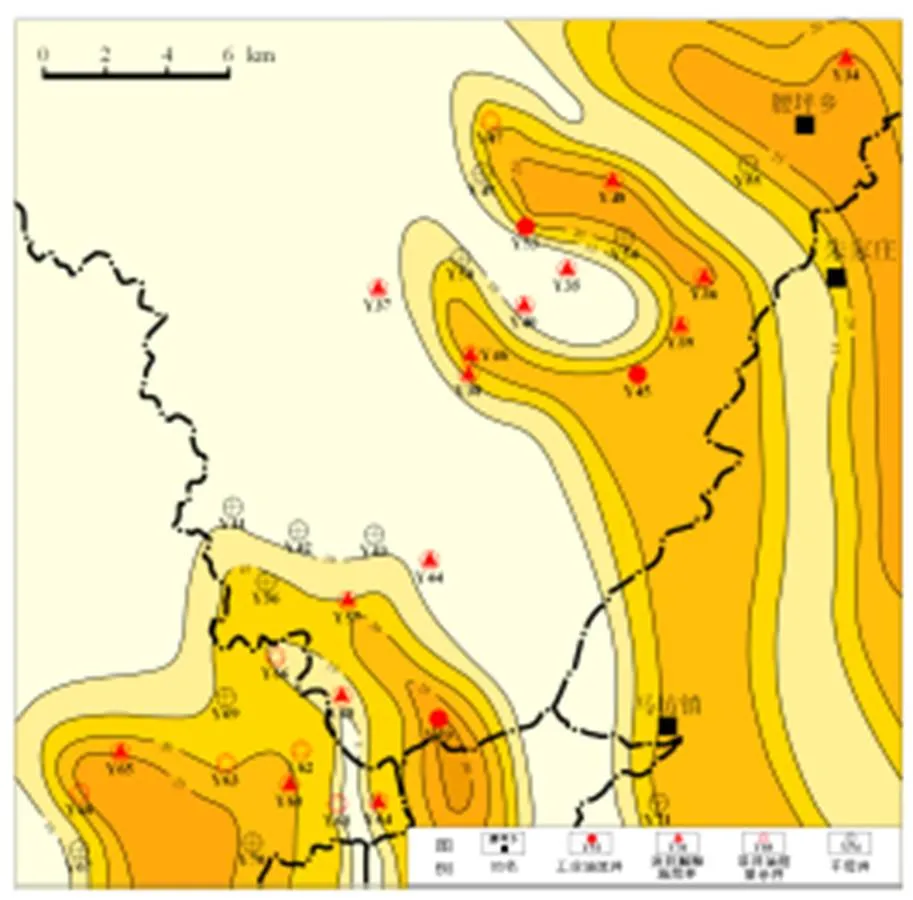

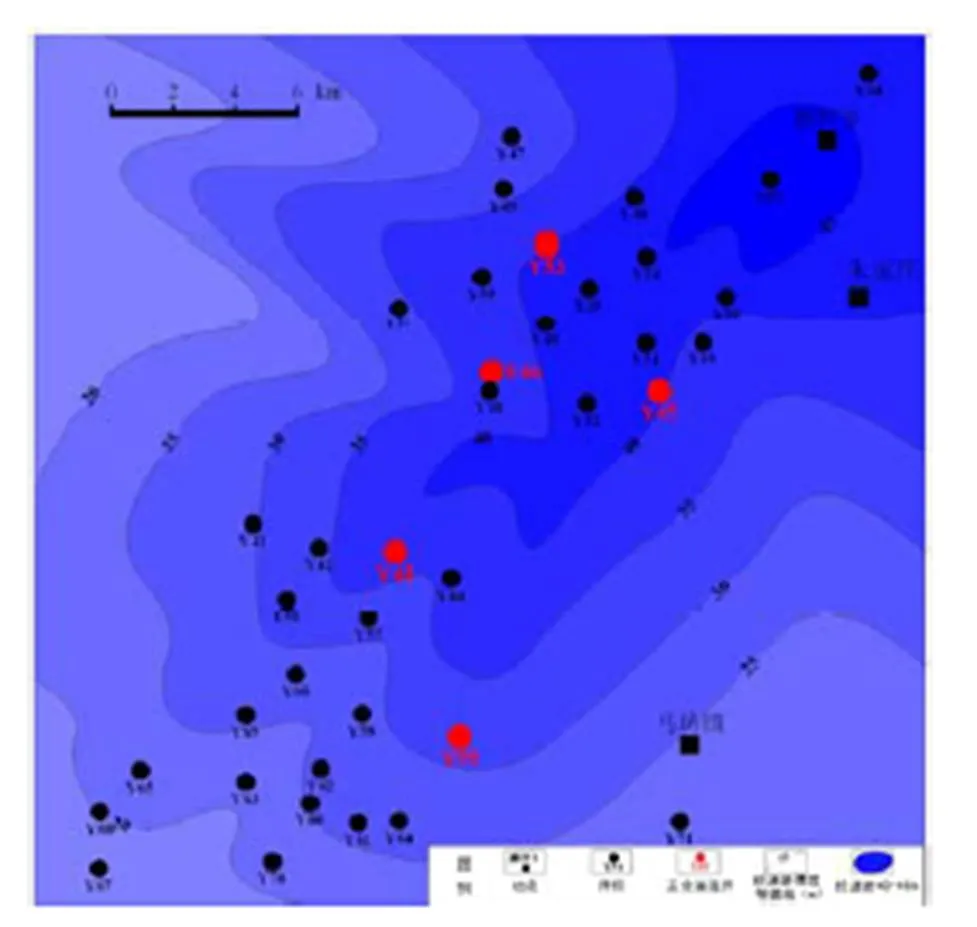

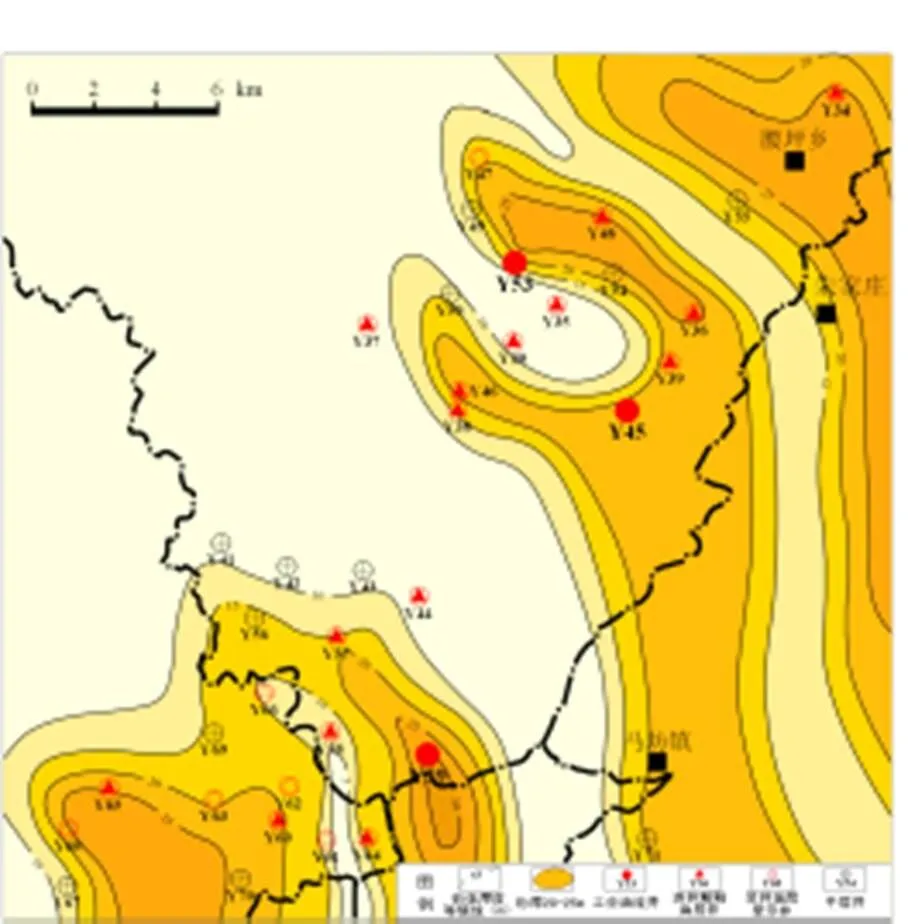

腰坪地区延长组油藏平面上主要分布在浊积水道砂体中,纵向上发育多套含油层系。油藏主要分布在长6-2、长6-3油层组,其次是长7油层组(图1、图3、图4、图5)。

长6-2油层组1口工业油流井Y43井,日产油0.6吨;长6-3油层组1口工业油流井Y46井,日产油0.6吨;长7油层组3口工业油流井,Y53井日产油1.1吨、Y59井日产油1.3吨、Y45井日产油0.6吨。

图3 腰坪地区延长组长6-2油层分布图

图4 腰坪地区延长组长6-3油层分布图

图5 腰坪地区延长组长7油层分布图

图6 腰坪地区长6、长7油层分布与长7烃源岩叠合图

图7 腰坪地区长7油层分布与砂体叠合图

图8 旬邑地区长7底面构造图与长8油气分布叠合图

4 成藏主控因素分析

腰坪地区位于鄂尔多斯盆地南缘,根据其油气成藏特点研究该区三叠系延长组油藏形成和分布规律的研究表明:油藏的形成和富集主要受油源条件、沉积微相和储层物性变化、鼻状隆起构造、裂缝等几个方面的因素所控制。

4.1 烃源岩的分布范围控制着研究区油藏的分布

优质烃源岩为形成油气藏提供物质基础。研究区大面积分布的长7深湖、半深湖泥岩是研究区良好的生油岩系,为油气的形成提供了丰富的油源。受烃源岩控制,距长7暗色泥岩较近的长6、长7期沉积的砂岩捕获的油气相对较多,形成的油藏也多。研究表明,离长7烃源岩越近,油藏分布越多,长6、长7是该区的主力含油层系。从长6、长7油层分布与长7烃源岩叠合图我们可以看出:油藏基本上都分布在烃源岩厚值区以及较厚值区,说明油源对油气的分布具有一定的控制作用,油藏分布具有“近源”的特征(图6)。

4.2 沉积相的控制作用

从长7油层分布与砂体叠合图可知(图7),油藏主要分布在浊积扇水道微相中,尤其是浊积水道砂体较厚值区、河道分叉交汇处以及河道前缘,反映了油藏分布具有“优相”的特征。

1)沉积相控制着储层砂体的空间展布:研究区延长组的砂体中,最有利储层发育的是浊积水道砂体。因在河道侧向迁移过程中,可以出现河道的连续堆积,使砂体在横向和纵向上相互叠置,在平面上连片分布,砂岩连通性较好,是研究区的主要储层,也为油气运移提供了良好的运移通道。

2)沉积相控制储层的储集空间:多期叠置砂体受到水动力的反复冲刷改造,砂岩的成分成熟度和结构成熟度相对较高,从而使砂体具有较高的原始孔隙度、较强抗压能力,同时砂体厚、连通性好,是流体运移的主要通道和油气重要储集场所。

3)沉积相控制岩性圈闭的发育:通过前面研究可知,油气圈闭主要依赖于岩性变化,圈闭的形成主要取决于上部与上倾方向的岩性遮挡条件。前缘砂体多近南西-北东向展布,砂体之间被分流间洼地、分流间湾分隔。这种砂体和泥质体的展布方向与区域西倾单斜的构造背景形成良好的空间配置关系,构成砂体上倾方向优越的泥岩遮挡条件,形成有利的岩性圈闭或者岩性-构造圈闭,导致绝大部分油气都分布在浊积水道砂体中。

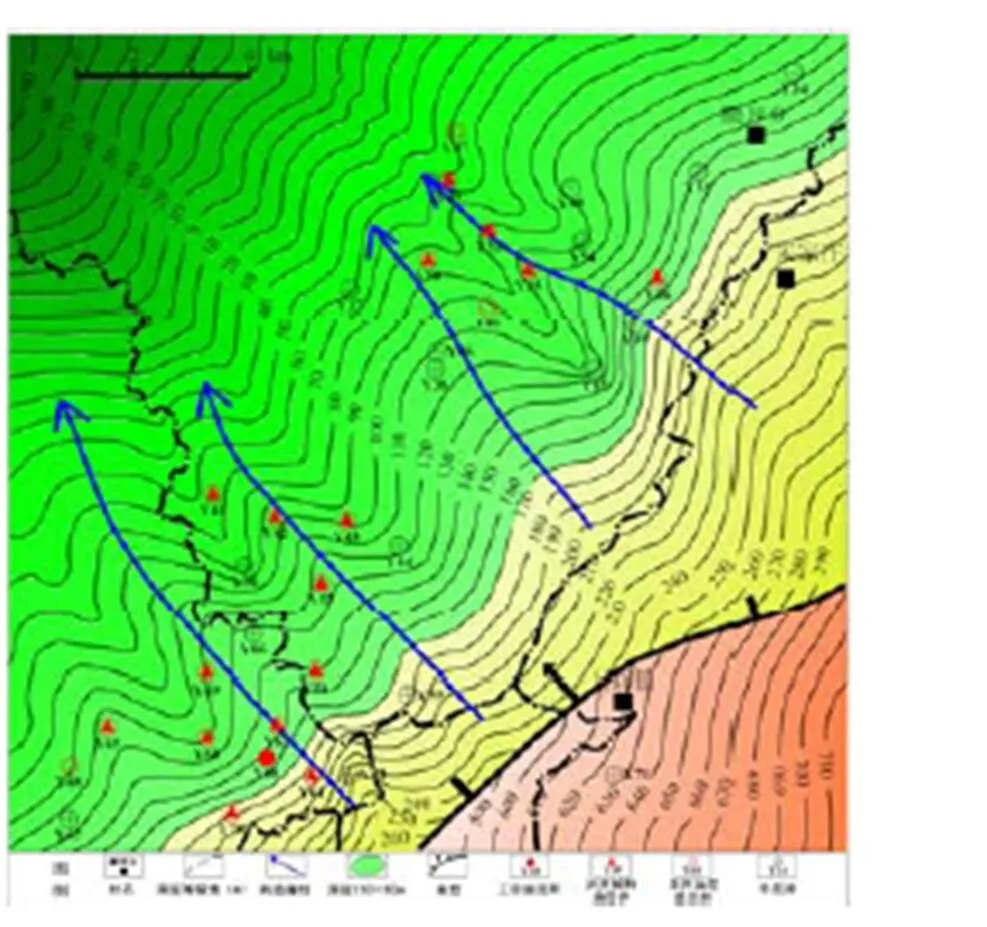

4.3 构造的控制作用

通过研究区长7底面构造图(图8),研究区整体为向西北倾斜的单斜构造特征,在单斜背景上大致发育4条小型鼻隆构造,主要是研究区浊积水道砂体和分流间湾泥在空间上的分布不均匀,垂向上堆叠在一起的砂体带因差异压实作用而形成的小型鼻状构造。其构造幅度很低,油藏大多分布在鼻状隆起附近,鼻状隆起对油气的聚集具有一定的控制作用。

4.4 裂缝对油气成藏具有双重作用

研究区裂缝对成藏具有双重意义,既有形成运移通道、改善储集性能、形成构造-岩性圈闭的积极作用,也有促使油气散失、难以聚集,甚至在地表形成油苗的消极作用。研究区裂缝的分布范围和形态对油气成藏的主要作用有待进一步深入研究。

5 结论

1)腰坪地区延长组油藏类型主要是岩性油气藏,油气主要富集在有利相带的主砂体发育部位,油气主要受岩性物性的控制作用,以岩性上倾尖灭油藏为主或透镜状砂岩油藏为主。在单斜构造的鼻状隆起部位,油气受到岩性、物性以及构造的共同控制,容易形成构造岩性油藏。

2)腰坪地区延长组油藏平面上主要分布在水浊积水道砂体中,纵向上发育多套含油层系,油藏主要分布在长6-2、长6-3油层组,其次是长7油层组。

3)对腰坪地区延长组油藏分布规律及成藏主控因素的研究表明,油藏的形成和富集主要受油源条件、沉积微相和储层物性变化、鼻状隆起构造、裂缝等几个方面的因素控制。

[1] 吴志宇,赵虹,李文厚等.安塞油田中生界特低渗油藏地质特征与勘探实践[M].北京:石油工业出版社,2012,5-36.

[2] 陈世加,路俊刚,姚泾利等.鄂尔多斯盆地华庆地区长8油层 组 成 藏 特 征 及 控 制 因 素 [J]. 沉 积 学 报 ,2012,30(6):1130-1139.

[3] 赵雪娇,王震亮,范昌育等.鄂尔多斯盆地陇东地区长7段烃源岩排烃机制及成藏意义[J].油气地质与采收率,2012,19(1):35-38.

[4] 李威,文志刚.鄂尔多斯盆地马岭地区上三叠统长7油层组油气富集规律[J].岩性油气藏,2012,24(6):101-105.

[5] 于波,周康,郭强等.鄂尔多斯盆地吴定地区延长组下部油气成藏模式与主控因素[J].地质与勘探,2012,48(4):858 -863.

[6] 楚美娟,李士祥,刘显阳等.鄂尔多斯盆地延长组长8油层组石油成藏机理及成藏模式[J].沉积学报,2013,31(4):683-691.

[7] 邓秀芹,姚泾利,胡喜锋等.鄂尔多斯盆地延长组超低渗透岩性油藏成藏流体动力系统特征及其意义[J].西北大学学报(自然科学版),2011,41(6):1045-1050.

[8] 何雁兵,傅强,金艳等.鄂尔多斯盆地英旺地区长9、长10油层组油源及成藏分析[J].岩性油气藏,2012,24(5):55-60.

[9] 吴保祥,何金先,张晓丽等.鄂尔多斯盆地地层埋藏演化与油气成藏分析[J].东北石油大学学报,2012,36(6):8-13.

[10]田向阳.鄂尔多斯盆地东南部地区延长组油藏特征研究[J].石油地质与工程,2012,26(4):38-41.

[11]何金先,闫金鹏,齐亚林等.姬塬地区延长组长 2 油藏油气成藏条件研究[J].岩性油气藏,2012,24(5):38-42.

[12]刘显阳,惠潇,李士祥.鄂尔多斯盆地中生界低渗透岩性油藏形成规律综述[J].沉积学报,2012,30(5):964-974.

[13] 尹伟,郑和荣,胡宗全等.鄂南地区中生界油气成藏体系划分与富集区预测[J].石油与天然气地质,2012,33(4):591-596.

[14]白玉彬,赵靖舟,方朝强等.优质烃源岩对鄂尔多斯盆地延长组石油聚集的控制作用[J].西安石油大学学报(自然科学版),2012,27(2):1-5.

Distribution and Main Control Factors of Oil Reservoir in the Yanchang Formation in the Yaoping Region, Erdos Basin

LIU Yan-zhe MENG Wang-cai DUAN Xin-ting DENG Nan-tao ZHANG Qing CHEN Yi-guo XU Jing

(Research Institute of Yanchang Oil Co., Ltd., Xi’an 710075)

The present paper has a discussion on distribution of oil reservoir and main control factors oil accumulation in the Yanchang Formation in the Yaoping region, Erdos basin. The study indicates that the oil reservoir is typical lithologic oil reservoir. Oil and gas accumulates in major sand bodies of favorable sedimentary facies, forming updip pinching out reservoir or lenticular sandstone reservoir in nose-like uplift of monoclinal structure of turbidite channel sand bodies of the Chang 6-2, 6-3 and 7 oil bearing sand formation. The Formation of oil reservoir was controlled by hydrocarbon source, sedimentary microfacies, physical property of reservoir and structure.

Erdos basin; Yaoping region; Yanchang Formation; reservoir distribution; main control factor

2018-02-05

刘延哲(1982-),男,河南省南阳市人,矿产普查与勘探专业,工程师,主要从事石油地质综合研究工作

孟旺才(1968-),男,甘肃省秦安县人,地球物理勘察专业,高级工程师,主要从事石油地质综合研究工作

P618.13

A

1006-0995(2018)02-0270-04

10.3969/j.issn.1006-0995.2018.02.019