绿色岩土工程研究现状及展望

彭涛,任东兴,邓安

绿色岩土工程研究现状及展望

彭涛,任东兴,邓安

(中冶成都勘察研究总院有限公司,成都 610023)

面对日益严重的环境问题,人们逐渐开始关注岩土工程的可持续发展,绿色岩土工程理念由此应运而生。该文对近十年来绿色岩土工程研究领域所取得的成果、研究现状等进行了述评,厘定了绿色岩土工程的定义,阐述了众多典型的绿色钻探技术、场地形成理论、新型绿色基坑支护技术、环保低碳边坡防护技术、集约型绿色地基基础施工技术、固体废弃物及建筑垃圾处置利用及荒漠化防治,分析与讨论了绿色岩土工程目前面临的问题,并提出了今后研究重点。

绿色岩土工程;可持续发展;低碳;展望

20世纪以来,全球城市化的热潮,使得世界各地都在进行大规模建造房屋来满足人类的需求。然而,持续的土木工程活动虽然满足了人类生活的需要,但却消耗了巨大的自然资源,并引发一系列如温室效应、水土流失、土地荒漠化、资源能源紧缺、生物多样性锐减、废弃物泛滥等灾害[1, 2]。目前,我国每年土木工程建设的总量约为全世界的1/3,建筑能耗已经占到国民经济总能耗的18%[3, 4];据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)统计,建筑业碳排放比例高达36%。因此,面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,倡导和践行岩土工程的“绿色”革命,实施可持续发展战略,是中国乃至世界土木工程发展的必由之路[5]。

1 绿色岩土工程的定义

绿色岩土工程,国内外尚没有严格的定义。目前,关于绿色岩土工程概念的相关报道,仅有黄运飞[6]提出绿色岩土是一种思维,也是一种方法,更是一系列工法的总成,贯穿于岩土工程的全过程中,涵盖绿色岩土工程规划设计、绿色岩土工程施工、绿色岩土工程材料等多个方面。

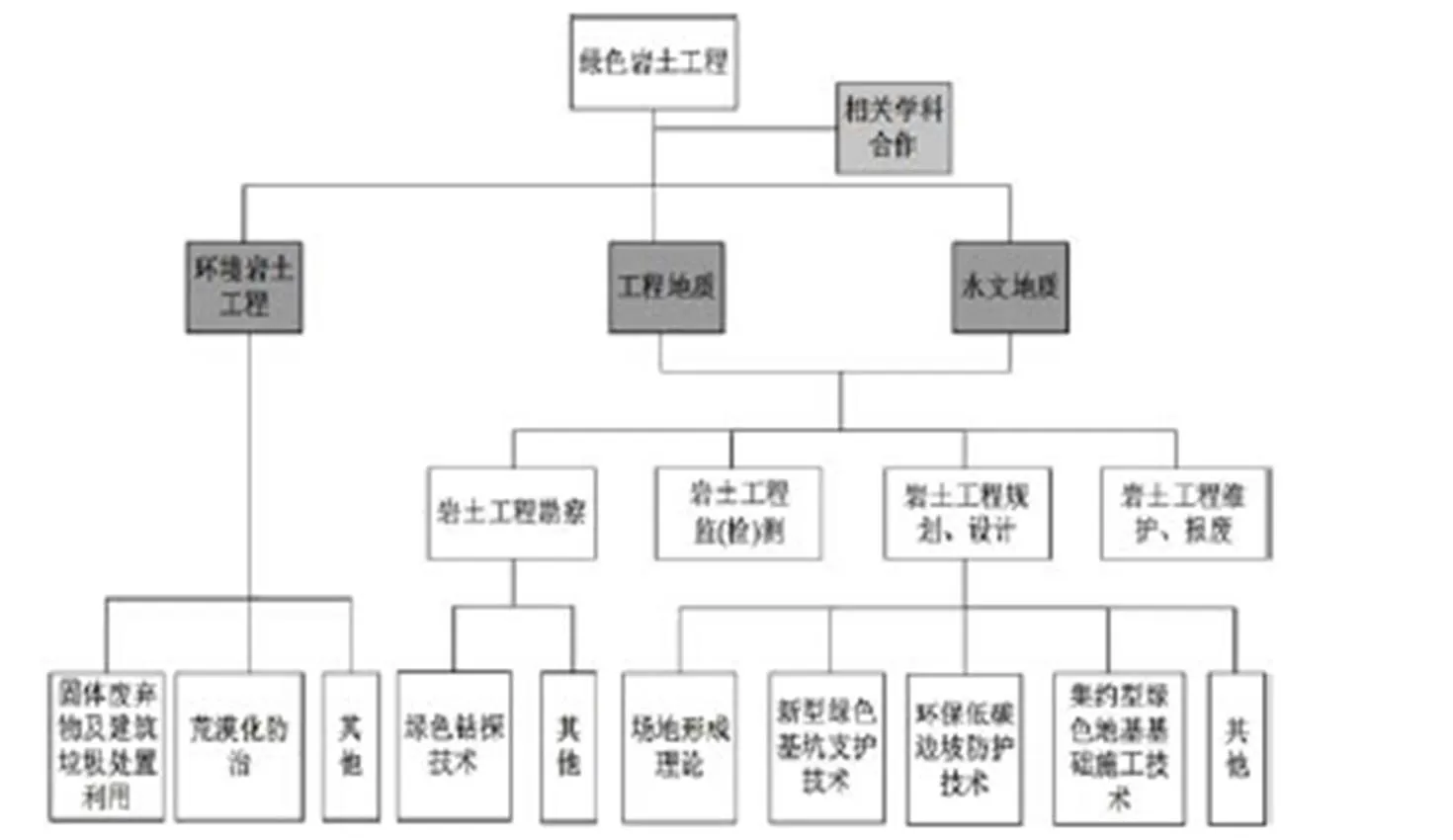

可以预见的绿色岩土工程研究内容

国内外关于绿色建筑、绿色施工的概念、评价体系及标准基本成熟[7-10]结合绿色建筑、绿色施工等相关概念及其内涵,综合前人的研究成果,本文认为绿色岩土工程是指将安全性、经济性、绿色性、可持续发展的理念贯穿于岩土工程的全寿命周期内,最大限度地节约资源、保护环境、减少污染,其最终目的是实现工程与自然和谐共生。其定义内涵为:①绿色岩土是一种思维和方法,更是一系列工法的总成;②绿色岩土的全寿命周期,是指贯穿于岩土工程的全过程中,即规划、勘察、设计、施工、监(检)测、维护、报废等全过程;③岩土工程的绿色性、可持续性,是指在保证质量安全、可靠的基础上,重视岩土工程改造过程对资源的需求、对环境的影响,实现岩土工程向生态化、低碳化转型;④绿色岩土工程是要求降低对工程区水文地质、工程地质、环境地质的影响。可以预见的绿色岩土工程研究内容如图。

2 绿色岩土工程研究现状

2.1 绿色钻探技术

绿色钻探技术是在地质勘探实施过程中,遵循绿色、可持续的原则,基于技术手段创新,最大限度地减少钻探对生态环境的扰动和影响。吴金生等[11]在四川省若尔盖为代表的高原生态脆弱区,采用“一基多孔、一孔多支”以及生物聚合物环保泥浆等措施,减少了钻探孔数量和搬迁必需的道路建设,降低了泥浆组分以及废浆液对环境的污染。李政昭等[12]将常规的回转取心钻进方法与潜孔锤跟管钻进优化组合,形成空气潜孔锤取心跟管钻进技术,既解决了钻孔岩心松散易被泥浆冲失和钻孔漏失等难题,又因不需要液态介质(泥浆)降低了对环境的影响。

2.2 场地形成理论

近年来,与国外建筑设计单位合作进行主题乐园及工业等项目时,在岩土工程规划阶段,外方提出了场地形成概念。迪士尼公司在建设上海主题乐园时,场地形成是其建设乐园的第一步,主要是根据现有的地质条件、土地用途及挖填方平衡等,确定地基处理方法并对场地进行预处理,使场地在标高、地基强度、沉降控制等方面达到一定水平,以满足拟建建筑物对场地在后续建造期间及使用期间有足够的安全度[13, 14]。

2.3 新型绿色基坑支护技术

2.3.1 支护结构与主体结构相结合技术

1935年日本首次提出了逆作法的概念,此后在日本、美国、英国以及我国等,取得了广泛的应用[15, 16]。对比传统的临时支护结构,支护结构与主体地下结构相结合技术具有工期短、变形小、低碳绿色、节约资源等优点[16]。陈其志等[17]以杭州地区某工程为例,采取隧道主体墙和基坑围护墙“两墙合一”的形式,优化后整个围护结构节约钢筋300~400t,节约混凝土1.5×104m3。岳建勇等[18]在上海某超高层建筑基坑设计利用地下主体结构的梁板作为支撑,刚度大,变形明显较小,工期较短,同时避免了临时支撑在施工和拆除过程资源浪费和环境污染。

2.3.2 可回收式锚索、型钢技术

锚索是桩锚支护结构型式的重要构件。不可回收锚索会永久的留在岩土体中,污染环境,随着绿色环保意识及地下空间的产权意识在基坑支护设计施工中的不断增强,可回收锚索得到较大的发展,主要包括机械式回收、力学式回收和化学式回收等,并在基坑支护工程中得到大量应用[19, 20]。盛宏光等(2003)[21]研发了分散型回收式锚索和压力型回收式锚杆。彭涛等[22]在工程中采用了一种快速预应力锚索,锚孔终端为承压钢板,成孔后放入锚索进行张拉锁定即可,省略了注浆工序,将原本单根锚索20天的工期节约为4天。

SMW工法是一种新型的地下施工技术,主要消耗材料是水泥和H型钢,水泥浆液与土混合不会产生废泥浆,无需回收处理泥浆,在基坑回填后,可使用专用起拔机械,回收H型钢[23, 24]。SMW工法的。张璞等[25]在上海某基坑中应用后墙体刚度增加,型钢用量明显下降。

2.3.3 装配式预应力鱼腹梁钢支撑技术

装配式预应力鱼腹梁钢支撑系统(IPS)是以钢绞线、千斤顶和支杆来替代传统支撑的临时支撑系统[26]。该支撑系统具有以下优点:可在现场制作或场地加工厂预制;预应力可随时调节,能较好地控制深基坑的变形,使得基坑周边的环境得到有效保护;支撑跨度大,便于土方开挖和地下室结构的施工,可明显缩短工期;用可重复回收利用的钢支撑材料替代混凝土等建筑材料,节约了工程造价[27, 28]。

2.4 环保低碳边坡防护技术

三维排水柔性生态边坡工程系统是考虑柔性生态边坡受力特点,用软体的特殊环保材料,替代钢筋、混凝土、石材等高耗能材料,构建柔性生态护坡的新技术,主要由生态袋、扎口袋和缝袋线、三维排水联接扣等组成[29]。其采用的生态袋具有透水不透土的特性,其间所采用的的三维排水联接扣上的垂直孔洞和表面纵横交错的凹槽能够形成立体交错的三维排水网络,从而极大的降低了整个系统的水压力,保证边坡稳定[30]。

目前,生态型加筋土挡墙包括土工格栅包生态袋加筋土挡墙、绿色加筋格宾挡墙和土工格室加筋土挡墙等。其中,土工格栅包生态袋加筋土挡墙又称无面板加筋土挡墙,目前应用较多。土工格栅包生态袋加筋土挡墙的墙面由土工格栅反包填土网袋而成,每层土工格栅相互连接形成整体,网袋内填入适宜当地生长的草籽等,时候结束后数月即可形成绿色生态墙面[31]。土工格栅包生态袋加筋土挡墙在电力、水利、公路、铁路等行业均有广泛的应用,其中汪正军[31]在云南怒江某变电站倾角70°高为16m的某边坡予以应用。

草绳绳网全生态边坡防护结构采用稻秸杆等废弃物制作而成,代替现有边坡防护中所使用的非生态材料,具有可防雨水冲刷、环保、成本低、施工简单,适合植被绿化等特征。稻秸杆等编制成草绳绳网,经过一定时间段后草绳绳网格最终自然降解在土壤中,转换为有机肥料[32]。王桂尧等[33]通过测试发现绳网覆盖在边坡表面能与植物根系形成水平与垂直双向加筋效应,可有效提高边坡抗冲刷能力。

生态混凝土是一种新型、环保的建筑材料,实质上是一种有着连续孔隙的多孔混凝土,分为环境友好型生态混凝土和生物相容型生态混凝土两类[34]。谢新生等[35]研究指出透水混凝土应用于重力挡土墙后,既可抵抗水流冲刷,又改善了河流的生态系统,符合河流生态护坡特征要求。彭涛等[36]在边坡工程中采用了一种渗水挡土墙,解决了现有挡土墙存在的施工复杂、施工周期长、成本高以及泄水孔容易堵塞等问题,该挡墙具有环保、对周边水文条件影响小等特点。

2.5 集约型绿色地基基础施工技术

2.5.1 桩基础施工技术

钻孔灌注桩在成桩过程中易出现桩侧出现泥皮以及桩端沉渣过厚等现象,为提高单桩承载力,通过在桩端和桩侧埋设压浆管对桩侧和桩端进行注浆加固,从而大幅度提高单桩承载力,减少工程桩的使用量,从而节约混凝土[37, 38]。胡春林等[39]研究了后压浆钻孔灌注桩单桩竖向承载力特性,表明桩侧阻力增强系数介于1.1~2.2之间,桩端阻力增强系数介于1.2~3.0之间。程晔等[40]在桩端压浆前后分别对8根桩进行了静载试验,表明总极限承载力提高率为26.2%~101.1%。

大直径扩底灌注桩是为了提高单桩承载力,充分利用桩端较好地层,利用人工或机械进行扩孔的桩。大直径扩底灌注桩由于单桩承载力高、经济效益好、无噪声等优点,已成为软土地区基础工程的首选方案[41-43]。胡庆红等[44]对上海某地两个场地进行研究,表明在桩顶荷载较大时扩底桩的桩端阻力开始得到有效发挥,在最后一级荷载(破坏)作用下,试桩SZ1~SZ3的桩端阻力分别占总荷载的13.3%、47.5%和29.4%。

大直径现浇混凝土薄壁管桩(简称PCC桩)采取振动沉模自动排土现场灌注混凝土而成管桩[45]。现浇薄壁管桩桩身强度高,混凝土标号可从C10至C30,直径可达1.5m,有效加固深度可达25m以上,与普通桩相比极限承载力提高约1.55倍[46, 47]。与传统的实心桩相比,具有以下优点:桩表面积大,单方混凝土承载力高,可大量节省混凝土;旋工速度较静压桩和钻孔灌注桩及一般的沉管灌注桩要快,成桩质量稳定;加固范围大,桩体可与桩周土形成刚性复合地基[48]。

2.5.2 复合地基处理技术

传统路面地基注浆加固处理主要以水泥注浆和化学注浆为主,水泥注浆技术因技术较为成熟是目前注浆加固的主要方式。但水泥注浆施工时浆液污染路面、土壤和地下水。高聚物注浆是近年来路面养护行业出现的新工艺,是通过注射道路内的高聚物材料间的聚合反应形成的泡沫状固体,填充空隙和挤密周围松散基层,防治路面内部病害,其优点是能有效增强路面结构的整体性,非开挖、快速、微创[49]。高聚物注浆具有绿色环保特性,该材料在国内外经过了广泛的试验,呈惰性性质,在周围环境中呈中性,不污染土壤和地下水[50]。

目前,砂土液化地基处理工艺主要以换填法、振冲法、桩基法、注浆法等为主,但这些工艺存在成本高、施工难度大、污染环境等缺点。微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)法是一种新型的地基处理工艺,是在一定的人为环境和营养条件下,通过岩土中微生物新陈代谢作用析出碳酸钙,使得软弱砂土得到固化[51]。DeJong等[52]测试了MICP固化样品的不排水抗剪强度,并采用剪切波速检测仪实时监控砂样在固化过程及加载过程中剪切波速Vs的变化情况,试验结果表明,14cm高松砂砂柱(Dr=35%)连续注浆加固28h后,固化砂样剪切波速Vs增加为540m/s,是饱和松砂的2.8倍。

载体桩复合地基是由载体(由干硬性混凝土、夯实填充料和挤密土体组成)和混凝土桩身构成的桩,载体桩具有以下几个优点:通过填料、夯击挤密土体形成复合载体,单桩承载力与同条件下桩径和桩长相同的普通混凝土灌注桩相比提高2~4倍;施工过程中无泥浆产生,同时还消耗大量的建筑垃圾和工业废料,比常规技术节约造价20%以上[53-55]。

2.6 固体废弃物及建筑垃圾处置利用

我国经济处于快速发展之中,固体废物产生量长期居高不下,2015年全国一般工业固体废物产生量则达到3.27×109t,。建筑施工过程及房屋拆除过程,主要产生废旧混凝土、碎砖瓦、废钢筋、废竹木、废玻璃、废弃土、废沥青等的处理技术和再生产品等固体废弃物,其排放总量约占固体垃圾40%[56]。李树逊等[57]开展了道路工程建设中建筑垃圾全生命周期环境影响评价分析,得出废弃物的回收利用可以有效降低建设成本和环境污染。

2.7 荒漠化防治

作为21世纪威胁人类生存、社会稳定和可持续发展的重要因子,荒漠化已经引起各国的高度重视[58, 59]。荒漠化防治是由水文-土壤-气候-生物4个主要要素组成的生态系统在退化之后的整体恢复过程,目前,荒漠化防治措施主要有工程措施、化学措施、生物措施、农业措施等[60]。于洋[61]研究表明高山沙地生态系统乌柳林的建设有利于土壤的固定和改良。王文彪等[62]研究表明向日葵秸秆、芦苇秸秆及玉米秸秆平铺式沙障在10cm高度处均具有明显的防风效能,且在沙丘迎风坡芦苇秸秆沙障的防风效能分别是向日葵秸秆沙障的1.36倍、玉米秸秆沙障的1.76倍。

3 绿色岩土工程发展存在的问题

目前,虽然专家学者们在上述专项技术领域开展了一些探索和实践,并取得一定的成果,但是绿色岩土发展还面临以下问题:

3.1 加强绿色岩土工程意识培养

目前人们对绿色岩土的认识仍然不足,如:政府对岩土工程的全寿命周期中实现绿色发展重视度不够;开发商以赢利目的,对采用绿色工程技术应用效果、成本以及安全性缺乏明确认识;国内设计人员对绿色岩土工程尚未形成统一认识,普遍缺乏绿色岩土工程设计经验;承包商以及建设单位虽然会按照政府要求在施工中采取措施来降噪、减少扰民和环境污染等,但是采取这些绿色技术时是比较被动、消极的;人们的绿色环保意识还处于启蒙阶段,影响市场需求。

3.2 绿色岩土技术发展存在的问题

目前,国内绿色岩土工程技术尚处在起步阶段,研发投入较少,支撑能力较弱。主要表现在以下几个方面:

3.2.1技术产业化、本土化有待加强

绿色岩土各专项技术近十来年才开始在工程中逐步采用,还没有占据主导地位,需要进一步实践推广;舶来性技术有待本土化,因地制宜,避免盲目的技术堆砌和过高的经济成本;集成技术自主研发程度不高,许多技术还在“中试”阶段,等待市场成熟;绿色岩土与绿色建材产业、节能环保产业和新能源产业等密切相关,但产业间的发展融合度偏低,支撑能力不强。

3.2.2基础性研究薄弱

绿色岩土实施过程中,不仅局限于岩土工程本身,还需对同时上溯至原材料的生产、运输,下达工程产生的废弃物与再利用,然而,相关各种材料全生命周期能耗研究数据极少,这将使得绿色岩土技术从理论走向实践变得困难;另外学者在研究过程中,多沿用传统方法,环境因素的影响考虑的不够全面和深入,今后需转变和创新研究方法,加强环境因素的影响研究;同时,当前城市地上-地下建成环境日益复杂,新建、改扩建工程与岩土环境的相互影响问题突出,但目前天然地基方案、既有建筑地基、基础的重复利用等方面研究不够。

3.2.3设计领域的技术力量和运作机制有待提高

当前,绿色岩土工程规划、勘察、设计、施工、监(检)测、维护、报废等方面专业人才和机构缺乏,不能满足推进绿色岩土的需要。另外绿色岩土涉及的学科较多,对专业间合作机制提出了新的要求,而在这些方面,目前的发展与调整还普遍滞后。

3.3 绿色岩土技术制度发展存在的问题

绿色岩土工程的发展离不开完善的制度提供内在支持,而当前标准体系未建立、法规制度不健全、激励政策不足等问题令绿色岩土发展困难重重。

3.3.1绿色岩土标准体系没有建立

绿色岩土涉及的环节和学科多,虽然各学科已经形成了各自的标准体系,但相互缺乏有机协同;虽然国家出台的绿色建筑、绿色施工的评价标准,但其针对性强,对绿色岩土工程进行评价适用不够;另外,绿色岩土技术设计无明确取费标准,现行标准较低,特别是部分建筑开发商重施工、轻勘察设计,盲目压价,严重影响设计者开展绿色岩土工程的积极性。

3.3.2绿色岩土法规制度不健全

目前,我国绿色岩土法规制度体系缺乏,对绿色岩土的定义、定位均没有明确,全寿命周期绿色岩土建设管理制度尚未建立;另外政府已有的监管制度只针对的是传统的岩土工程,绿色岩土工程实施过程中如何实现质量监管是亟需解决的问题;另外岩土工程已有的监管制度,现有的制度对偏重岩土设计、施工,重视节能非常重视,但对节水、节材、节地、废弃物处理和环境保护方面重视不够;对岩土设计、施工比较重视,但对废弃物等方面重视不够。

3.3.3发展绿色岩土的激励政策不足

目前,虽有一些与绿色建筑相关的节能、节水、环保等相关的财税激励政策,但还没有专门针对绿色岩土工程的财政、税收、金融优惠政策,导致开发商、承包商、建设单位等相关主体发展绿色岩土的内生动力不足。

4 结语与展望

当前能源和资源的短缺已成为妨碍我国国民经济可持续发展的重要因素,因此,在能源资源消耗大户的土木工程行业,推行绿色岩土技术是可持续发展的重要课题和关键环节。针对绿色岩土工程研究现状及存在的问题,本文认为以下几个方面是今后一个时期研究的重点问题。

4.1 加强绿色岩土意识培养

通过大力宣传绿色岩土带来的各种生态效应,倡导绿色生活方式,加强社会大众的绿色意识和行为;加强观念革新,引导本行业专业人员积极思考,在设计工作中逐渐培育绿色岩土工程设计理念,特别是应在注册岩土工程师职业资格考试中设置相关绿色岩土试题。

4.2 积极推进绿色岩土技术研发

加强引进、消化吸收国外先进适用的绿色岩土技术,多学科、跨专业联合研究攻关,丰富绿色岩土的理论内涵,积极开展低碳解决方案和低能耗工艺、设备和工法的研究,加快国内绿色岩土关键技术研发;为便于绿色岩土工程的实施,应积极研发和引进新的施工技术。

4.3 建立全寿命周期的整合性设计机制

在工程项目的建设规划阶段,树立全寿命期理念,从整体上及项目全寿命周期上寻求绿色岩土技术与当地经济发展水平及资源特点、区域特点合理匹配的相结合点,积极采用绿色岩土技术进行设计;设计阶段对项目与周边环境进行宏观统筹考虑,在具体设计中应精细计算节约造价及资源;施工阶段,合理规划部署,全过程施行绿色施工,实现“四节一环保”的工程建设绿色标准。通过推行绿色岩土工程的设计、施工,促进工程的经济与生态效益价值共赢。

4.4 健全法规和技术标准体系,建立有效激励机制

目前,绿色岩土工程尚无明确的法规规定和技术标准,在推进过程中必然受到许多传统规则的制约,因此,政府部门需加强引导,号召各行业共同参与,并结合当地的经济社会发展水平和资源禀赋,因地制宜制定绿色岩土工程标准、规范和技术指南;运用经济杠杆的作用,制订优惠税收及补贴政策,通过示范工程的榜样力量,积极引导市场,吸引投资帮助绿色岩土的发展。

4.5 加快绿色岩土工程标准评价体系的开发与实施

从规划、勘察、设计、施工、监(检)测、维护、报废等全过程入手,并考虑项目各参与方在绿色岩土中的角色,予以理论指导与科学衡量,构建基于全寿命周期的绿色岩土标准评价体系。

[1]陈云敏, 施建勇, 朱伟, 等. 环境岩土工程研究综述[J]. 土木工程学报, 2012(4):165-182.

[2]龚晓南. 21世纪岩土工程发展展望[J]. 岩土工程学报, 2000,22(02):238-242.

[3]郑文忠, 孙超. 土木工程应走绿色发展之路[J]. 低温建筑技术, 2008(1):129-130.

[4]李惠, 关新春, 郭安薪, 等. 可持续土木工程结构的若干科学问题与实现技术途径[J]. 防灾减灾工程学报, 2010,30(s1):387-393.

[5]沈小克, 韩煊, 周宏磊, 等. 岩土工程在可持续发展中的新使命[J]. 工程勘察, 2013,41(4):1-8.

[6]黄运飞. 绿色岩土——21世纪岩土工程必备着色剂[J]. 矿产勘查, 2000(1):44-45.

[7]BREEAM BRE Global Ltd. BREEAM Healthcare 2008 Assessor Manual[M]. Garston Watford Hertfordshire, 2012.

[8]OFORI G. Sustainable construction: principles and a framework for attainment - comment[J]. Construction Management & Economics, 2010,16(2):141-145.

[9]薛明, 胡望社, 杜磊磊. 绿色建筑发展现状及其在我国的应用探讨[J]. 后勤工程学院学报, 2009,25(3):24-27.

[10]张希黔, 林琳, 王军. 绿色建筑与绿色施工现状及展望[J]. 施工技术, 2011,40(8):1-7.

[11]吴金生, 李子章, 李政昭, 等. 绿色勘查中减少探矿工程对环境影响的技术方法[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程), 2016,43(10):112-116.

[12]李政昭, 吴金生, 钱锋, 等. 覆盖层绿色钻探新方法--空气潜孔锤取心跟管钻进[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程), 2016,43(10):122-125.

[13]丁天锐, 叶观宝, 许言, 等. 场地形成工程处理效果及真空度传递研究[J]. 公路交通科技:应用技术版, 2016(5).

[14]梁志荣, 李忠诚. 上海迪斯尼工程场地形成中真空预压及对周围环境的影响分析[J]. 岩土工程学报, 2015,37(s2):22-26.

[15]徐至钧, 赵锡宏. 逆作法设计与施工[M]. 机械工业出版社, 2002: 67-71.

[16]王卫东, 王建华. 深基坑工程中主体工程地下结构与支护结构相结合的研究与实践[J]. 工业建筑, 2004(z2):69-79.

[17]陈其志, 徐良英, 徐长节, 等. “两墙合一”技术在深基坑围护优化设计中的应用[J]. 地下空间与工程学报, 2015,11(s1):189-194.

[18]岳建勇, 周春, 任臻, 等. 超高层建筑地下主体结构与深基坑支护结构相结合的设计和实践[J]. 岩土工程学报, 2006,28(b11):1552-1555.

[19]黄常波, 李钟. JCE回收式锚索在北京地区的试验研究[J]. 上海建设科技, 2005(2):6-10.

[20]李兆平, 黄明利, 王建, 等. 地铁深基坑采用可回收锚索支护方案优化设计[J]. 地下空间与工程学报, 2012,08(1):154-160.

[21]盛宏光, 聂德新, 傅荣华. 可回收式锚索试验研究[J]. 地质灾害与环境保护, 2003,14(4):68-72.

[22]彭涛, 邓安, 刘旅, 等. 一种快速预应力锚索: 四川(51), CN201410378853.9[P]. 2014年10月29日.

[23]钱玉林, 绪伯通, 陈滨, 等. SMW支护结构及其工程应用[J]. 工程勘察, 2001(6):33-34.

[24]史佩栋. 日本SMW工法地下连续墙[J]. 地基基础工程, 1995(1):59-65.

[25]张璞, 柳荣华. SMW工法在深基坑工程中的应用[J]. 岩石力学与工程学报, 2000,19(z1):1104-1107.

[26]王卫东, 朱合华, 李耀良. 城市岩土工程与新技术[J]. 地下空间与工程学报, 2011,07(s1):1274-1291.

[27]刘发前, 卢永成. 装配式预应力鱼腹梁内支撑系统的利与弊[J]. 城市道桥与防洪, 2013(7):117-118.

[28]刘全林, 张衡. 预应力鱼腹梁装配式钢支撑开口处支座设计与稳定性验算方法[J]. 南京工程学院学报(自然科学版), 2013,11(4):28-34.

[29]陈国芳. 三维排水柔性生态边坡系统在水利工程中的应用[J]. 广东水利水电, 2008(3):26-27.

[30]孙爱义. 三维排水柔性生态护坡施工技术[J]. 铁道建筑技术, 2012(8):101-104.

[31]汪正军. 反包式土工格栅加筋土挡墙在山区高挡墙变电站中的应用[J]. 中国水能及电气化, 2008(6):48-52.

[32]田瑞丰. 草绳绳网边坡生态防护技术研究[D]. 长沙理工大学, 2014.

[33]王桂尧, 肖侃, 田瑞丰, 等. 绳网护坡的强降雨冲刷和雨水入渗试验研究[J]. 水土保持研究, 2016,23(1):18-22.

[34]李萌, 陈宏书, 王结良. 生态混凝土的研究进展[J]. 材料开发与应用, 2010,25(5):89-94.

[35]谢新生, 王锦叶, 汤巍. 透水重力挡土墙的应用研究[J]. 路基工程, 2010(5):85-87.

[36]彭涛, 邓安. 一种渗水挡土墙: 四川(51), CN201620311251.6[P]. 2016年8月24日.

[37]王秀哲, 龚维明, 薛国亚, 等. 桩端后注浆技术的研究现状及发展[J]. 施工技术, 2004,33(5):28-31.

[38]沈保汉, 应权. 桩端压力注浆桩技术[J]. 建筑技术, 2001,32(3):155-157.

[39]胡春林, 李向东, 吴朝晖. 后压浆钻孔灌注桩单桩竖向承载力特性研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2001,20(4):546-550.

[40]程晔, 龚维明, 张喜刚, 等. 超长大直径钻孔灌注桩桩端后压浆试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2010,29(a02):3885-3892.

[41]陈冬贵. 人工挖孔扩底灌注桩计算实例[J]. 岩土工程技术, 2001(1):49-52.

[42]刘之春, 蒋永生, 龚维明. 大直径扩底桩承载力的沉降变形控制设计法初探[J]. 东南大学学报自然科学版, 2001,31(4):49-53.

[43]胡庆红, 张土乔, 谢新宇. 深厚软土中大直径灌注扩底桩受力性状试验研究[J]. 土木工程学报, 2007,40(4):87-91.

[44]胡庆红, 谢新宇. 深长大直径扩底灌注桩承载性能试验研究[J]. 建筑结构学报, 2009,30(4):151-157.

[45]刘汉龙, 费康, 马晓辉, 等. 振动沉模大直径现浇薄壁管桩技术及其应用(Ⅰ):开发研制与设计[J]. 岩土力学, 2003,24(2):164-168.

[46]刘汉龙, 郝小员, 费康, 等. 振动沉模大直径现浇薄壁管桩技术及其应用(Ⅱ):工程应用与试验[J]. 岩土力学, 2003,24(3):372-375.

[47]费康, 刘汉龙, 高玉峰, 等. 现浇混凝土薄壁管桩的荷载传递机理[J]. 岩土力学, 2004,25(5):764-768.

[48]刘汉龙. 振动沉模大直径现浇混凝土薄壁管桩技术及其应用[J]. 矿产勘查, 2002,5(12):20-21.

[49]邬俊峰, 孙柏林, 黄俭才, 等. 高聚物注浆在路面内部病害处治中的应用[J]. 北方交通, 2013(9):1-3.

[50]贺传兰, 邓建国, 张银生. 聚氨酯材料的老化降解[J]. 聚氨酯工业, 2002,17(3):1-5.

[51]程晓辉, 麻强, 杨钻, 等. 微生物灌浆加固液化砂土地基的动力反应研究[J]. 岩土工程学报, 2013,35(8):1486-1495.

[52]DEJONG J T, FRITZGES M B, NÜSSLEIN K. Microbially Induced Cementation to Control Sand Response to Undrained Shear[J]. Journal of Geotechnical & Geoenvironmental Engineering, 2006,132(11):1381-1392.

[53]沈保汉, 王继忠. 载体桩技术的诞生与发展[J]. 工程勘察, 2009(s1):118-119.

[54]张慧海, 张继文, 董辉. 夯扩桩及载体桩在西安黄土地区应用实例及分析[J]. 工程勘察, 2009,37(9):19-23.

[55]王继忠. 载体桩的受力机理与技术创新[J]. 工程勘察, 2009(s1):126-127.

[56]姜健, 蒋承杰, 蒋学. 建筑固体废弃物资源化利用及可行性技术[J]. 科技通报, 2013,29(3):212-216.

[57]李树逊, 罗攀, 庞晓明, 等. 建筑垃圾资源化利用状况及其生命周期评价[J]. 复旦学报(自然科学版), 2013,52(6):817-821.

[58]齐雁冰, 常庆瑞, 贾科利, 等. 高寒地区荒漠化现状与防治途径探讨[J]. 水土保持学报, 2003,17(5):39-41.

[59]郭瑞霞, 管晓丹, 张艳婷. 我国荒漠化主要研究进展[J]. 干旱气象, 2015,33(3):505-513.

[60]王涛. 荒漠化治理中生态系统、社会经济系统协调发展问题探析——以中国北方半干旱荒漠区沙漠化防治为例[J]. 生态学报, 2016,36(22):7045-7048.

[61]于洋, 贾志清, 朱雅娟, 等. 高寒沙地乌柳防护林碳库随林龄的变化[J]. 生态学报, 2015,35(6):1752-1760.

[62]王文彪, 党晓宏, 张吉树, 等. 库布齐沙漠北缘不同作物秸秆平铺式沙障的防风效能[J]. 中国沙漠, 2013,33(1):65-71.

The Research Status and Development of Green Geotechnical Engineering

PENG Tao REN Dong-xing DENG An

(Chengdu Surveying Geotechnical Research Institute Co. Ltd of MCC, Chengdu 610023)

This paper reviews the achievements of green geotechnical engineering in the past ten years and its current present situation. The definition of green geotechnical engineering is given. The green drilling technology, site formation theory, green foundation pit support, slope protection technology, foundation construction technology, utilization of solid waste disposal and desertification control are discussed in detail. The current problems of green geotechnical engineering are analyzed. Key problems solved in further research are put forward.

green geotechnical engineering; sustainable development; low carbon

2017-11-08

彭涛(1981-),男,四川简阳人,高级工程师,主要从事岩土工程勘察设计与研究工作

[P642.3]

A

1006-0995(2018)02-0292-07

10.3969/j.issn.1006-0995.2018.02.024