青浦,与生俱来的缘

翁得禄

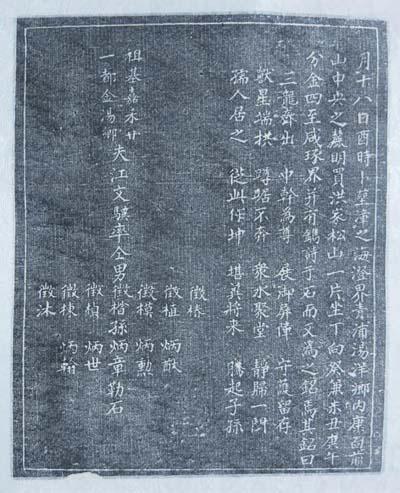

金秋十月,正是倾诉思念的浪漫时节,一对对年轻的情侣在铺满枫叶的红色地毯上甜言蜜语,在金灿灿的稻田中牵手遨游,而我却置身于“历史名人碑刻拓片展”内,在散发着浓郁的书卷气息中欣赏着一幅幅珍贵古朴的拓片。这时,一幅规格较小,且不太醒目的墓志铭拓片引起了我的注意。这是一幅残缺的墓志铭拓片,拓片上也就遗留着该墓志铭的最后一小部分碑文和墓主人后世子孙的落款。让我感兴趣的并不是墓主人的身世有多么显赫,而是该碑文中首行印着的几个小字“漳之海澄青浦乡”。

或许这是一种缘分,和青浦结缘是与生俱来的,由于外婆的娘家在那里,自小便没少往那儿跑。

龙海市港尾镇沙坛村有一座建于清朝同治年间的庙宇“锦园宫”,该庙庙门两旁的石柱上雕刻着一幅对联,“青天遗贤千岁神威镇四方,浦光承照二十四社善良民”,这幅对联是一幅藏头楹联,各取两句对联的头一个字,我们不难看出为“青浦”二字。青浦,是闽南沿海地区其中一个乡镇的称呼,或许您听说过,或许您闻所未闻。因为,这个美丽的名字已经退出历史舞台半个多世纪了!

青浦乡究竟在哪里?据明朝嘉靖年间《龙溪县志》记载,“青浦,龙溪县四五都地”;又据1993年《龙海县志》记载,龙溪县的四五都地又分别为:浮宫、禾平、溪东、高溪、陈墩、屿尾、际山、方田、青浦、东鳌。虽然记载比较笼统,但从锦园宫的下联便可看出些许端倪来。当时的青浦乡统辖着二十四个村社,经过初步了解,这二十四个村社分别为园内(今十八间)、高厝、巷口、沙坛、下尾内、田墘、后丰、考后、斜仔、涵仔头、后头、港边下、大崎、高港、黄岭、打石坑、石后、屿仔尾、汤洋、田洋、上屿、下屿、岱山(今大山)、上下山(今为南山、下山、北山、西山头等社)。这些村社跨越现今的浮宫、港尾二镇及漳州中银开发区,分别划归沙坛、考后、石坑、海山和海平五个自然村管辖。更值得一提的是,青浦乡与“海上丝绸”之路的月港有着难以割舍的联系。这层关系不单单局限于它地处沿海地区,是出洋商舶的必经之地和泊船之所,更重要的是它曾作为明朝中后期月港航道上的海防巡检司的衙署驻地,保卫着一方水土的安宁与繁荣。

明正统六年(1441),已任漳州知府四年之久的甘瑛,对漳州府下辖各县域颇有了解,特别是对漳州府的海上门户,九龙江咽喉,龙溪县四五都地的青浦乡海门岛更加重视。由于海门岛上的居民以海为田,以渔为生,往往破海禁,涉足海上。导致有些不法暴民以海门岛为贼巢,时常在海面上游荡,遇见过往的客船或者货帆,便对其进行剽掠。有的时候,遇见一些反抗的客商,甚至将其杀害弃尸海底喂鱼。知府甘瑛觉得,这只不过是海门岛上部分暴民的不法行为,如果派兵围剿,恐怕有错杀良民之举。另外,即使能够将违法的暴民诛杀,难道以后不会再出现同样的劫掠行为?于是,他奏请朝廷,将海门岛上的所有居民迁徙到内陆来,以寺田分配给他们去耕种,让他们自给自足,相信不用多久,这些人都会成为善良的百姓。同时,他还以加强海防建设,有效地抵御倭寇和海盗的侵扰,建议在海门岛上设置巡检司,以控制驾驭这些不法之徒再次剽掠海上。

海门巡检司通过奏请后,先由工部盖造衙门,再由吏部铨官,称为巡检,从九品官衔,之后礼部铸巡检司官印。巡检司所率捕盗兵卒,被稱为“弓兵”或“卒伍”。弓兵的来源为巡检司所驻之处的地方住户,一般通过抽籍、徭役和雇募三种方式来选充,即“于丁粮相应人户内佥点弓兵应役”。但是,因巡检司所处的地方不同,弓兵的人数也有员额规定,每司的弓兵有三十员、四十员,也有六十员、七十员,甚至百员不等。海门巡检司共设弓兵八十名,正式驻扎在了海门岛的海门山上。这时,海门巡检司弓兵最重要的职责,并不是为了盘查过往客船货帆的去向,也不是为了缉拿奸细、截获脱逃军人及囚犯,打击走私为主要任务,而是以督促、驱赶海门岛上的居民迁徙到内陆为主要目的。次年,即明正统七年(1442),当海门岛上的所有居民均迁徙到内陆后,海门巡检司衙署也随之移驻到内陆的青浦乡。

由于巡检司没有独立的系统,属地方州县统辖领导,因此海门巡检司虽然具有军事武装性质,却属于海澄县管制。明朝万历元年,奉府帖文行县详允减,原编海门巡检司弓兵额数为八十名,现抽调五十名入海澄营。至此,海门巡检司弓兵人数仅存三十名在司哨守。

明朝万历年间,为了达到防止海盗倭寇突至侵袭,漳州府同知罗拱辰、知府罗青霄奏议移海门和濠门两处巡检司改驻至圭屿铳城,结果没有得到朝廷的批准。之后,由于海寇猖獗,焚烧青浦居民住所,掠夺海上往来舟楫,位于青浦乡的海门巡检司衙署也难逃焚毁之劫。后来,明政府将海门巡检司的衙署迁移到靠近海澄县城的位置,以便更好的管理和防御海寇的侵袭。

到了清顺治十八年(1661)辛丑,清廷实行了大规模的强制迁徙濒海居民的政策,这次清廷颁布的《禁海令》前后延续二十三年之久,凡迁界之地,房屋、土地、海防城堡均全部焚毁或废弃,并重新划界围拦,不准沿海居民出海。迁界之民丢弃祖辈经营的土地房产,离乡背井,仓促奔逃,野外露栖,死亡载道以数十万计。而海门巡检司和其他巡检司城、海防卫所、墩寨一样也被划定在废弃之列。一直到台湾郑氏政权被施琅率军攻陷后,于清康熙二十二年清廷才正式废除迁海苛政。

海澄县城共有巡检司三处,分别为濠门巡检司、岛尾巡检司和海门巡检司。在迁界令的影响下,濠门、岛尾巡检司均被裁撤,唯独海门巡检司依旧保留原制。到清乾隆二十四年(1759),海门巡检司阮玉华申请捐出自己的俸禄建署受到批准,在海澄县城的北门外购买了一座一堂三间的房屋作为海门巡检司的衙署。该衙署有吏舍和皂房各一间,办公大堂一处。两年后,阮玉华再次捐出自己的俸禄,对巡检司衙署进行了修葺,至此海门巡检司成为了海澄县城内维护社会秩序,成为驻守关津渡口的治安管理机构之一。