历史纠结的和谐解决

○ 徐高生

黄梅戏电影《天仙配》严凤英饰七仙女 王少舫饰董永

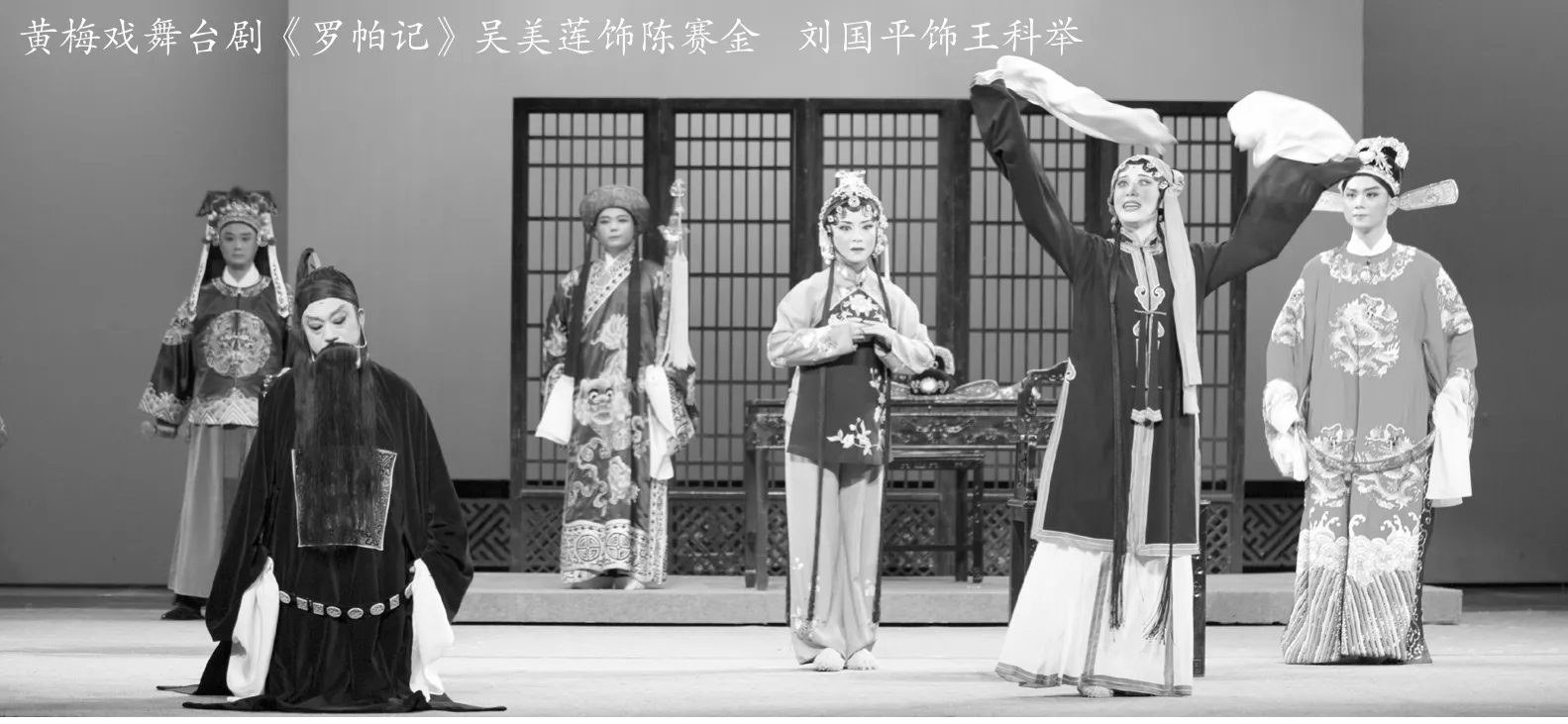

1981年元旦,安徽省黄梅戏剧院首赴香港演出了黄梅戏的代表剧目《天仙配》《女驸马》《罗帕记》。受到香港观众的热烈欢迎,五朵金花脱颖而出,再一次掀起了黄梅戏热潮,载誉而归。

这三个戏被称为黄梅戏的“老三篇”,是老一辈艺术家和黄梅戏人在党的“推陈出新”、“二百方针”指引下,共同努力的心血结晶,是他们创造的宝贵财富。也是他们把黄梅戏推上飞速发展的轨道,而成为安徽省的著名文化品牌,跻身于全国五大剧种之一。

但在金牌、成绩、名誉等背后,则隐藏着一些纠结与矛盾,难以化解。在80年代安庆石化招待所召开的全省黄梅戏研讨会上,矛盾更加激化,以不欢而散告终。有的同志唉叹地说:争论何时了,这些历史的矛盾,过去省文化局解决不了,省委宣传部也没能解决掉,今后如何?还能坐在一起吗?我听后很受触动,由此便产生了个人调解的念头。尤其是这些老同志都健在,能搞清楚还原事实的,说明情况不就行了吗。谁知我把想法和官方领导谈了,也和一些同志谈了,结果一种说法是:相关者不反映,你不是闲着没事找事吗?对你有什么好处?找麻烦会引火烧身的,别浪费精力了。也有的说:这事比较麻烦,能弄清的确是好事,老人们也无遗憾了。听了这些意见后,我还是选择了要做下去,我认为这是一件有价值的事,肯定能收到些好的效果。这些老同志大都受到过波折,都是讲情理的。

就这样我便查找历史资料,进行沟通和采访。最使我感动的是这些老同志都很坦诚,也很客观,实事求是,并不想激化矛盾。经过多次的走访调查,最终不负众望,取得了进展,缓和并解决了一些矛盾,很多问题取得了共识。达到了我的预期目的,也得到了各方的认可。我已是很满足了。

现摘录一些有关《天仙配》《女驸马》的剧本及音乐的调研情况,供大家参考和提出意见。

和陆洪非先生的谈话摘录简介:

我和陆洪非先生共事多年,彼此也较了解,对《天仙配》《女驸马》的剧本情况多少也了解一些,相关矛盾也清楚。当和陆老提起这些事。陆老百感交集叹气地说,真不想再提这些事了。这时我把我的意图仔细地说明后,陆老说:“ 1953年7月,我根据胡玉庭老艺人口述改编创作了《天仙配》,由刚成立不久的安徽省黄梅戏剧团在安庆排演,十月一日演出,因有一部分人赴朝慰问去了,由陈月环演七仙女,查瑞和演董永,方绍墀、潘汉明负责音乐创作,李力平、乔志良导演。54年华东会演就换人了,严凤英演七仙女了,作曲是方绍墀、王文治。演出大获成功。严凤英、王少舫等人和编剧、导演都获大奖。王文治也获乐师奖、音乐获演出奖。55年上影厂要拍电影。桑弧将我的本子改成了他的。对此我很有意见,但那时也是没办法。”我又问作曲是谁?陆老说:”作曲是时白林,王文治,还有电影厂安排的作曲,叫葛炎。”

“电影拍完后,大受欢迎。黄梅戏剧团要把电影搬回舞台演出,领导要金芝改剧本,结果不理想,又要我来改,就是现在演出的这个样子,原来有《别窑》一场,后来就去掉了。”

(话外补充说明:1957年4月,陆洪非先生改编本,充分地体现了舞台的演出特点,充实了浓郁的乡土气息和语言特点,保留卖身一场戏,把家院改为傅公子。以后决定为四场;鹊桥,路遇,织绢,(满工)分别的格局。1981年赴港演出时是:鹊桥、路遇、满工(改为上工,织绢,满工三个小场)最后是分别,形成六场格局一直到今。

我问到《女驸马》的情况时,陆老说:“改这个戏,我是无思想准备的,压根我就没想到。当时省委、省文化局领导指示,要我改编这个戏,由省团重新排演。”我插话讲:“这个戏在59年5月去北京汇报演出时,时间不够一个大戏的时间,前面必须加个小戏垫一下。不是加黄梅戏《送香茶》就是加徽剧《水淹七军》。原演的本子就是直接从安庆专区剧团拿过来的,无任何变动。”陆老又说:“这个本子原是王兆乾写的,后来专区演出时,王鲁明和杨琦也改过。接着我又改编拍成电影。这些情况你都清楚。以后演出《女驸马》时,可以把王兆乾的名子也署上。”我感动陆老坦诚的话,说我会把你的意见告诉王兆乾先生。又说:“黄梅戏是靠这两个戏发家的,没有这两个本子,可能就没有今天黄梅戏的辉煌,你功劳是很大的。”陆老苦笑着说:“功劳别说了,苦劳倒不少。”我又说:“文化大革命十年这个‘黑锅’都是你背着,关、批、斗、打,受尽折磨。我清楚记得,当造反派、军代表宣布严凤英服毒自杀的死讯时,你和时老都难过地流出了眼泪。”陆老唉叹说:“她是个好演员,是个天才,没有她黄梅戏可想而知,她更是个硬骨头。”我们带着钦佩而难过的心情结束了谈话。临行时我说:”我会把你的意见带给王兆乾先生,有什么情况我会转告你的。”这次谈话近两个小时。

和王兆乾先生的谈话摘要

大约1984年我从大庆演出回合肥,得知王兆乾先生来合肥了。我就约请王冠亚先生和王兆乾先生到我家吃饭,特地买了瓶洋河大曲。饭间谈到很多问题,问及到《女驸马》剧本。王兆乾先生很有意见,王冠亚先生也插话说:“问题不少,矛盾不小,解决不了。”随后我说:“我想把老三篇剧本和旋律谱汇编成册,然后注明剧本的来龙去脉以及音乐的创作过程,希望你能提供些原始资料,便于大家了解历史的真实情况。”王冠亚插话说:”这个很好,讲事实。”我又把我和陆洪非先生的谈话告诉了二位。告诉他们,陆洪非先生很坦诚地说,以后演出《女驸马》可以把王兆乾的名字署上。王兆乾先生说:“那好啊!能给我发个文吗?”我笑着说:”我这是个人行为,发文也没用。不过我可以把事情的发展过程,在书上刊登出来,让大家都能清楚。大家心平气和,把矛盾化小或化了,那就好了。”王冠亚也说,这倒是个好办法。

和王鲁明先生的谈话摘要

在1959年拍电影《女驸马》时,我和王鲁明夫妇都熟悉。我专程去安庆找到王鲁明先生,他也很乐意地介绍了当时的情况。他说:“市文化局领导要我们团排演《女驸马》,参加省第二届戏曲汇演。我和杨琦同志看了本子后有些为难,有的地方需要改动,可这是王兆乾的本子,我们要改动怕不合适。所以向文化局领导汇报,局领导说支持你们改,王兆乾同志那边我们做工作。这样我们就改了,参加了芜湖会演。省里看这个戏还不错,省团便拿去演了。后来又由陆洪非同志改了拍成电影。”我又问音乐的问题。王鲁明先生说:“当时无曲谱,是定腔,方集富老师负责。”

剧本问题经过几个来回的调查,基本清楚了当时的情况。下面是有关两剧音乐创作情况的调查情况简介。

和王文治先生的谈话摘要

王文治先生回团后,1984年春,我请他到我家吃饭。饭间我问及《天仙配》音乐的创作情况,王文治先生说:“《天仙配》刚排演时,是53年下半年,音乐是方绍墀和潘汉明写的。54年华东汇演,是我和方绍墀两人写的,当时获了很多奖,只是音乐获的是音乐演出奖,没获音乐设计改革奖,庐剧《借罗衣》获得了音乐设计改革奖。音乐演出奖是单位的,而设计改革奖是个人的,有姓名的,我获乐师奖是有我名字的。回合肥后,领导决定加强省黄梅戏剧团的音乐创作力量,便把时白林同志调到团里来了。55年决定将《天仙配》拍成电影时,便由我和时白林进行音乐创作了,电影厂派葛炎同志参加,主要搞配器。《天仙配》音乐写到分别一场《董郎前面匆匆走》时,我还没写完就被调回合肥了。后来我的名字也没署在银幕上。就连改回舞台演出时,我的名字也被去掉了。直到现在才有了我的名字。”我说:“过去是历史客观原因造成的。事实总是真实,谁也改不了。”我又说:“《天仙配》音乐创作的成功,都是你们老一辈人的功劳。都是功德无量的。”并说到:“《天仙配》的音乐精益求精,81年赴港演出时,方绍墀先生又对《织绢》的《五更调》用赋格的创作手法写了合唱,收到很好的效果,使黄梅戏音乐的创作技法又上了一层楼。”

当问及《女驸马》里“状元府”一场中的《为救李郎离家园》一段唱时,王老说:“这是我写的。”我说:“不可能吧,《女驸马》从头到尾的排演我都参加了,拍电影前你可能都不知道这个戏,电影出来后你才知道。”王老又说:”是用我写的《菱花镜》唱段的曲调。”我又说:“第一句的调子就不一样。”王老又说:“大部分一样。”我又说:“方集富说《女驸马》的音乐原先是他负责设计的,并拿出用类似‘撒帐调’的唱段给我看,说‘为救李郎’就是套这个唱段的。”我说:“你们都没有唱段的原稿,据我所知只有时白林先生有手写底稿,这才是原稿。”(关于这段唱腔的形成在以后的文章里再介绍)

和方绍墀先生谈话摘要

我和方绍墀先生共事直到我们退休。有关《天仙配》音乐,他说:“53年省团第一次排《天仙配》时,曲子是我和潘汉明写的,十月在安庆首演。当时写仙女的唱,用阴司腔音调时还受到老艺人们的反对。后来在实践中证明这种打破行当的方法是好的,是行得通的,而且收到非常好的效果。54年参加华东汇演,《天仙配》获得音乐奖,是我上台领奖的。”我插话说:“是音乐演出奖,是奖给剧团的。”并把一个比工作证大一点的小红本子给他看:”这上面清楚地刊登《天仙配》及其他戏的获奖情况,黄梅戏获音乐演出奖。奖上没有你和王文治的名字,王文治获乐师奖是有名字的。这个演出奖是大家的不是个人的。”我又说“81年首赴香港演出时,你创作的《五更织绢》调的赋格合唱很好,又把黄梅戏的音乐创作手法推上了更高层次。使我们受益非浅。”

和时白林先生谈话摘要

我常去时白林先生家讨教一些创作问题,也多次分别把和陆洪非先生、王文治先生等的谈话及有关资料(《天仙配》《女驸马》)剧本音乐情况汇报给时老,有时也在商讨一些其他问题。时老说:“在《天仙配》音乐创作的过程中,我应放在第四位。顺序是方绍墀、潘汉明、王文治、时白林、还有葛炎。”

当我问及《女驸马》中一段《为救李郎离家园》的唱段时,时老说:“这段唱腔不要加我的名字。”我说:“八十年代后,省黄演出《女驸马》时,说明书上刊登过这段唱,署名是安庆地区黄梅戏剧团。我在安庆和程学勤曾为这段唱腔的来源沟通回忆过,当时凌祖培老师也在场。有关王文治先生和方集富先生所提供的材料你也看过,所以目前署名还是署上你们三人的名字,毕竟底稿是你写的,并进行了再创作,是在你的手上形成作品的。”时老坚持不要署他的名字。我说:”事实是清楚的,署上你的名字无人会争议的。另外谈到有关《天仙配》的音乐问题,有关争议的唱腔,我会征求你的意见后再发表、或者出版。”我简要地说了要把老三篇《天仙配》《女驸马》《罗帕记》的剧本、旋律谱合订为一本资料,并在资料后注明剧本旋律谱音乐的调查情况,供大家了解。

丁俊美老师插话说:“你真是做了件大好事哟。”

我以81年元旦在香港首演《天仙配》《女驸马》《罗帕记》为准,汇编成资料,并加以注明。印制成册后,又收集多方意见,得到了各方认可。我总算如愿了。现把两戏的注明摘要如下:

《天仙配》黄梅戏传统剧目,又名《七仙女下凡》。原剧故事写秀才董永,卖身葬父,孝行感天。玉帝命七女下嫁,赐婚百日。七仙女为董永帮工的傅家,一夜织成十匹锦绢。傅员外惊疑,认董为义子。三年长工改为百日,焚契赠银。百日满工,回家路上,七仙女告知董永她已怀孕,赠白扇、罗裙后,重返天庭。董永进宝得官,七仙女送子后归天,董永与傅员外之女结婚。

1952年班友书整理《路遇》一折。改董永为农民,七仙女为思凡下嫁,加强了路遇时的喜剧性细节。由安庆市民众和胜利两黄梅戏剧团同时上演。后经班友书、刘芳松、郑立松、王圣伟等加工。11月应华东区行政委员会文化部之邀,赴上海市演出。王少舫扮董永,潘璟琍扮七仙女,丁紫臣扮土地。演出时,《文汇报》《大公报》分别发表程芷、张拓的文章给整理本以肯定。北方昆曲著名演员白云生亲到安庆移植此剧。一些部队文工团和兄弟剧种剧团,也先后来观摩学习。

1953年5月,陆洪非根据胡玉庭口述本改编全剧。删去董永拜傅员外为干父,进宝得官、董娶傅小姐为妻等情节;删去董父等十余人物;唱词多为新写。计《卖身》《鹊桥》《上工》《织绢》《满工》《分别》六场。《分别》一场丰富了借物寓情、谐音示意等手法,淋漓尽致地表达七仙女别董前,欲告难言、依依不舍的悲痛情感。

1953年9月,由安徽省黄梅戏剧团排练,在安庆首演。1954年9月,参加华东区戏曲观摩演出大会演出。导演李力平、乔志良,舞台美术设计王士英。陈月环、严凤英先后饰七仙女,查瑞和、王少舫先后饰董永。获演出、剧本、导演、乐师及演员奖。

1955年,上海电影制片厂根据陆洪非剧本,由桑弧改编,拍摄影片。严凤英、王少舫主演,获文化部颁发之1949-1955年优秀影片奖。1963年,上海天马电影制片厂与香港繁华影业公司,合拍宽银幕彩色影片。改名《槐荫记》。由青年演员董文霞、夏承平主演。

1956年以后,安徽省黄梅戏剧团,参照电影文学本,由金芝、陆洪非先后对舞台演出本作了几次修改。基本稳定于起自《鹊桥》,终于《分别》的六场格局。

音乐设计先后参加者有:方绍墀、潘汉明、王文治、时白林、葛炎。

“文化大革命”中,此剧列为“毒草”,受到批判。1979年得到平反,恢复演出。1981年,安徽省黄梅戏剧团携此剧赴香港演出,成为黄梅戏的保留剧目。

《路遇》整理本,于1954年由安徽人民出版社印单行本。《天仙配》先后收刊于《华东区戏曲观摩演出大会剧本选》《中国地方戏曲集成·安徽省卷》《安徽戏剧选》等选集中。上海文艺出版社、中国戏剧出版社、安徽人民出版社,分别发行单行本,并灌制过多种唱片及盒式录音带等。

《女驸马》黄梅戏传统剧目。原名《双救举》。原本故事写举人李兆廷与冯素珍自幼由父母订婚后,李父母双亡,家遭火焚。兆廷前往冯府借银赴考,冯父顺卿反逼其退婚。素珍闻讯,约兆廷至花园赠银。不意为其父所察,诬兆廷为盗,贿通南阳知府杨林,将兆廷收监。素珍探监归来,得知布政司刘文举议娶自己为儿媳,乃改扮男装出逃。冒兆廷之名考中状元,招为驸马。洞房中公主讯明真情,奏请父皇改招李兆廷为驸马,以素珍为二夫人,随行丫鬟春红三夫人。冯顺卿发配充军。杨林削职,以主持正义之禁卒代之。

王兆乾于1956年根据左四和所献孤本改编。原本二十七场,第一稿改为九场,二稿改为七场。主要改动:一、将冯素珍离家前的戏压缩为三场;二、改写基础单薄的“状元府”和“洞房”两场;三、新写“金殿”一场;四、改刘文举为较重要的人物,并删去杨林等十多个人物;五、重写唱词对白。此改本由安庆专区黄梅戏剧团首演,王鲁明、杨琦导演、排练时,导演杨琦对剧本部分场次作了调整,并七场为六场,新加公主洞房访问故事情节。麻彩楼饰冯素珍。吴秀兰、田玉莲也先后饰公主。王鲁明、丁紫臣先后饰刘文举。音乐方集富。参加安徽省第二届戏曲观摩演出大会演出。

1959年,中国共产党安徽省委员会书记曾希圣指示,由陆洪非根据上述演出本再改编。改编本增加冯素珍胞兄在“状元府”和“金殿”两次出场;为刘文举新写一场单场戏置于“状元府”之前;唱词道白大都经过改写。由安徽省黄梅戏剧团演出。导演洪谟,作曲时白林等,严凤英饰冯素珍,潘璟琍饰公主,王少舫饰刘文举,张云风饰皇帝。此剧已成为黄梅戏保留剧目。后由上海海燕电影制片厂刘琼导演拍摄成舞台艺术片。1981年,安徽省黄梅戏剧团带此剧赴香港演出。

陆洪非之改本,首次发表于1959年《安徽戏剧》6月号。后收入《中国地方戏曲集成·安徽卷》中。安徽人民出版社在1959年和1981年出版过两种单行本。1981年版本附主旋律,至今是安徽省黄梅戏剧院的标准用本。