腰椎间孔扩大成形在椎间孔镜技术中的意义

桑裴铭 张明⋆ 陈斌辉 顾仕荣 卢良杰 范扬帆

椎间孔镜技术是近些年发展迅速的手术方式。1997年Yeung等[1]在总结前人研究的基础上,发明脊柱内镜技术,并提出YESS(yeung endoscopic spine system)系统。2006年Hoogland等[2]在YESS系统的“盘内技术”基础上,增加椎间孔扩大成形技术,直接暴露椎管及神经根,并提出“盘外技术”的TESSYS(transforaminal endoscopic spine system)系统,直接减压神经根,更加完善椎间孔镜技术。椎间孔扩大成形技术能为椎间孔镜手术疗效提供强有力的保障。

1 临床资料

1.1 一般资料 2015年6月至2016年2月本院应用椎间孔镜技术治疗单纯性L4~5椎间盘突出症患者66例,男30例,女36例;年龄31~68岁,平均43.6岁。所有患者术前均有不同程度的腰痛伴单侧下肢疼痛或麻木,行腰椎正侧位、腰椎过伸过屈位X线、CT、MRI检查,诊断为单纯性L4~5椎间盘突出症。

1.2 方法 患者取俯卧位,腹部悬空,常规消毒、铺巾,L4~5节段位于后正中线旁开11cm髂脊上缘稍高处,用0.75%利多卡因遂层浸润麻醉皮肤、浅深筋膜及关节突周围,C型臂X线机荧屏监控引导下用18号穿刺针穿刺至病变节段的下一椎体上关节突中部,置入导丝后取出穿刺针,做7mm皮肤切口,沿导丝置入铅笔头状的软组织扩张管,再置入保护套管,环锯切除上关节突部分骨质,进行椎间孔扩大成形,最终置入工作套管,置入脊柱内镜,镜下观察神经根分型,直视下摘除突出髓核组织,神经根减压,用等离子射频进行消融、止血及纤维环成形,术中见神经根无明显受压,神经根博动良好,再观察神经根分型,逐层缝合切口。术后复查腰椎CT检查,与术前CT进行比较,观察上关节突切除量。

1.3 观察指标 根据术前与术后症状侧上关节正中的矢状面CT片,将上关节突切除部位的最大前后直径除以术前所对应部位的上关节突前后直径,称为椎间孔成形比例。若椎间孔成形比例≤25%,为Ⅰ型椎间孔成形;若椎间孔成形比例>25%且≤50%,为Ⅱ型椎间孔成形;若椎间孔成形比例>50%且≤75%,为Ⅲ型椎间孔成形;若椎间孔成形比例>75%,为Ⅳ型椎间孔成形。椎间孔成形后,置入脊柱内镜,切除黄韧带,镜下观察神经根位置。在不摆动工作套管的自然情况下,切除椎间盘或者黄韧带组织,根据脊柱内镜下是否能观察到神经根以及摘除突出髓核后观察到神经根的情况,将脊柱内镜下神经根分成A型、B型、C型、D型和E型。A型:椎间孔成形后、髓核摘除后内镜下始终未见神经根,即传统的“盘内技术”。B型:椎间孔成形后内镜下未见神经根,切除黄韧带、摘除突出髓核后内镜下可见神经根腹侧。C型:椎间孔成形、切除黄韧带后,内镜下见神经根腹侧,突出髓核摘除后内镜下可见神经根外侧。D型:椎间孔成形、切除

黄韧带后,内镜下见神经根外侧,突出髓核摘除后内镜下见神经根背侧。E型:椎间孔成形、切除黄韧带后,内镜下见神经根背侧。观察椎间孔扩大成形分型与镜下神经根分型的关系。

1.4 统计学方法 采用SPSS16.0统计软件。椎间孔成形分型、镜下神经根分型均为等级资料,采用非参数分析Chi-Squard检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

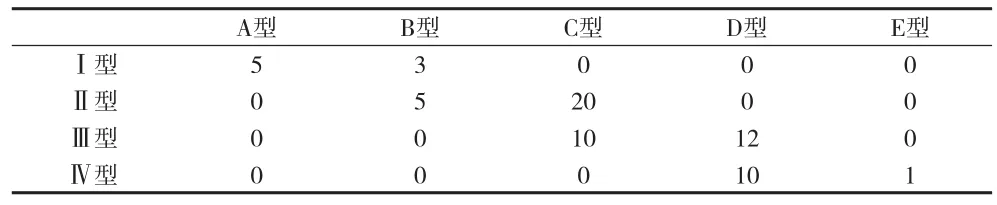

采用非参数分析Chi-Squard检验,4种不同椎间孔扩大成形的神经根显露差异有统计学意义(P<0.05)。见表 1、图 1~3。

表1 在不同椎间孔扩大成形分型下,镜下神经根分型(n)

图1 Ⅱ型椎间孔扩大成形,镜下神经根C型

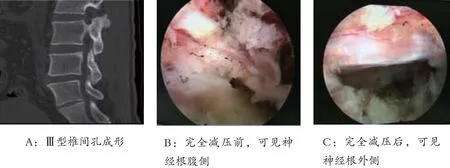

图2 Ⅲ型椎间孔扩大成形,镜下神经根C型

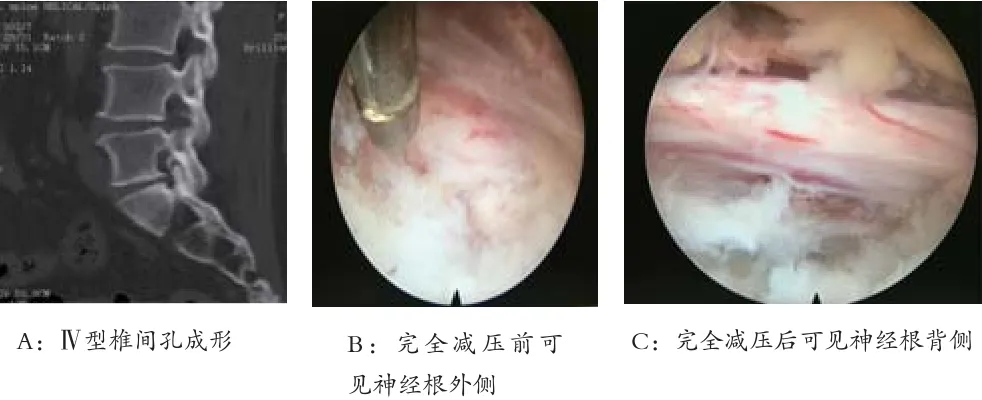

图3 Ⅳ型椎间孔成形,镜下神经根D型

3 讨论

1997年Yeung等[1]发明了一种新的内镜系统,称为YESS系统,经椎间孔Kambin三角穿刺到达椎间盘内,在生理盐水持续灌洗下可能得到清晰的视野,在内镜系统的监视下由盘内向外逐步切除髓核组织,这种操作方式被称为“盘内技术”或“inside-out”技术。然而“盘内技术”仅是盘内减压,间接减轻神经根压迫,无法达到直视神经根的情况下摘除致压物,因此,常出现致压物摘除不彻底。但YESS系统为脊柱内镜微创开拓了一条手术路径,为之后的脊柱内镜技术的发展奠定良好的基础。

由于椎间孔技术采用后外侧入路,穿刺点位于病变节段椎间孔的后外侧,受上、下关节突阻挡影响,手术路径必然产生一定的腹倾角,无法暴露椎管及神经根;为进一步显露椎管及神经根,必须切除上关节突部分骨质,这也是椎间孔扩大成形技术的理论基础。2005年Ruetten等[3]报道一种经椎间孔入路脊柱内镜远外侧技术,横向经椎间孔穿刺技术,以与水平面约5°~10°的角度、近乎水平地经椎间孔Kambin三角将工作套管置入硬膜前间隙,直视椎管及神经根。但椎间孔镜远外侧入路技术开展受到一定限制:(1)不适用于L5/S1节段。(2)高位腰椎必须防止损伤后腹膜及腹腔脏器,因此远外侧入路手术前必须进行手术路径过程的腹腔脏器损伤风险的评估。(3)下腰椎由于骨质增生、椎间孔狭窄,远外侧入路技术也会进入椎间盘内可能。因此,经椎间孔入路脊柱内镜远外侧技术无法得到临床推广应用。

2006年Hoogland等[2]通过不同直径的逐级骨铰刀将椎间孔扩大成形,再将椎间孔镜通过扩大后的椎间孔置入椎管内硬膜前间隙,直视下摘除突出髓核组织,还可进入椎间隙内进行减压,故又被称为“盘外技术”或“outside-in”技术。

椎间孔扩大成形在椎间孔镜技术中发挥极其重要的作用。通过对上关节突进行成形,可以向背侧显露椎管及神经根,直视下摘除致压物;同时也可以完成椎间孔狭窄减压;有时也可以切除下位椎体椎弓根上缘部分骨质,将工作套管向尾侧倾斜,内镜直视下完成游离脱垂的髓核组织摘除。

随着椎间孔扩大成形的增大,内镜下向背侧椎管及神经根暴露越充分。近些年来,随着人们对椎间孔扩大成形的重视,将传统的椎间孔扩大成形进一步扩大化,将工作套管放置于黄韧带与椎板间隙内,充分暴露椎管背侧,可完全椎管内270°减压,为治疗腰椎管狭窄提供良好的理论依据,称为ULESS技术[4-5]。

椎间孔扩大成形技术在暴露椎管及神经根方面发挥着良好作用。但椎管及神经根的显露也受到其它因素影响,如术中套管的摆动幅度、手术路径的肌肉紧张度、穿刺位置、患者肥胖程度、椎间孔狭窄程度、黄韧带肥厚程度、椎管狭窄程度、腰椎间盘突出程度及脱垂位置、关节突增生内聚程度、神经根在硬膜囊发出的位置、病变节段、髂嵴位置高低等。

综上所述,椎间孔扩大成形在椎间孔镜手术路径背侧的椎管及神经根显露过程中发挥极其重要的作用,但术者应根据每例患者的特异性,采取个性化成形,如条件允许,甚至可以采用可视化成形,减少医源性损伤,提高临床疗效。