乳腺复杂硬化性腺病个案报道1例

(山西医学科学院 山西大医院,山西 太原 030025)

1 临床资料

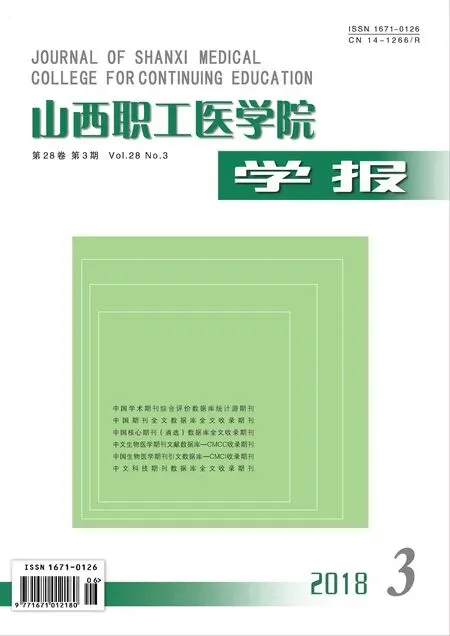

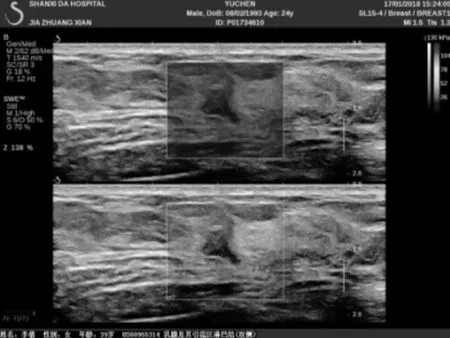

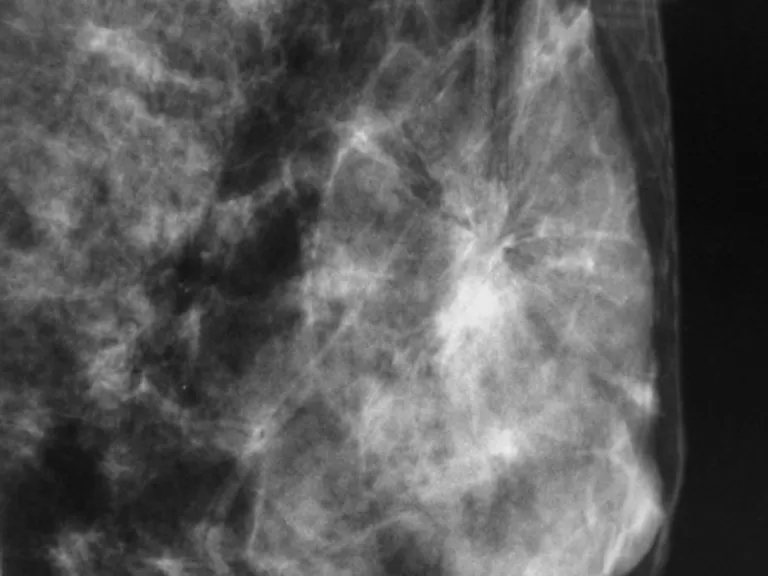

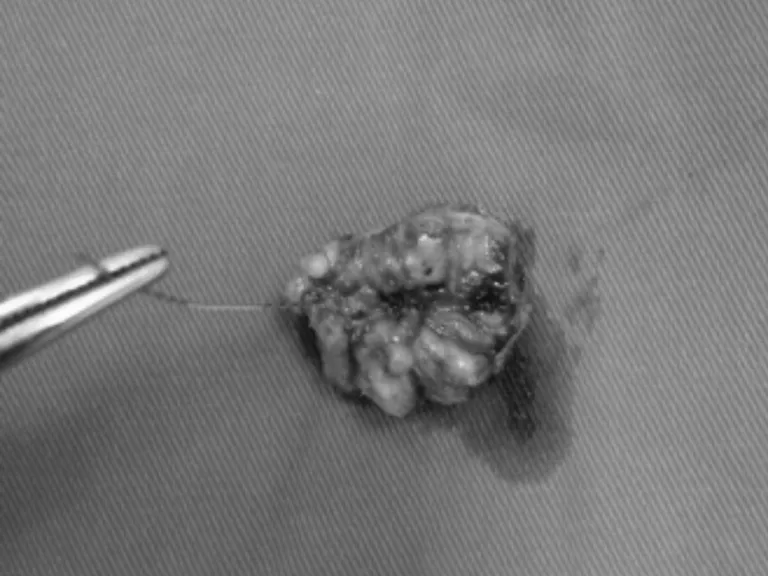

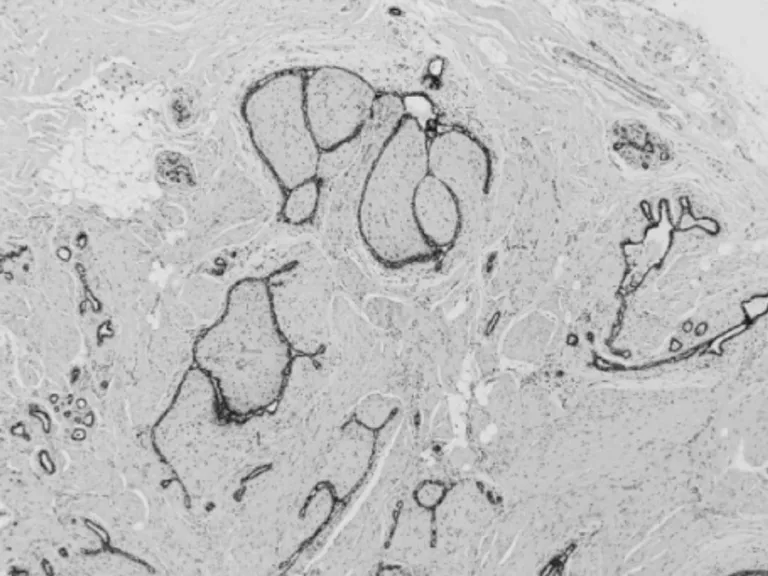

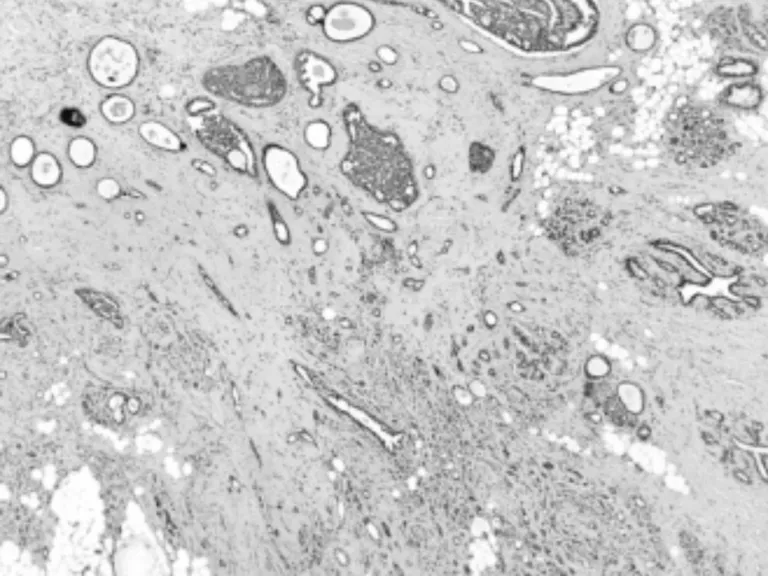

患者,女,39岁,主因“钼靶发现左乳结构扭曲半年”入院。患者于半年前行钼靶筛查发现左乳外上结构扭曲改变,良性可能,BI-RIDS4a,建议手术治疗,患者拒绝。半年后复出钼靶提示:左乳外上结构扭曲改变,BI-RIDS4b,收住入院。母亲58岁诊断乳腺癌。临床查体无阳性体征。超声:左乳2点腺体层内可见一不规则低回声区,范围0.8×0.5 cm,边界不清,周边可见血流信号,诊断:左乳2点不规则低回声区,BI-RADS4a(见图1)。钼靶:左乳外上中带可见范围约1.6×0.9 cm结构扭曲改变,诊断BI-RADS4b(见图2)。完善术前检查后,在钼靶室导丝定位,局麻下行左乳区段切除术(见图3、4),术后病理诊断:左乳复杂硬化性腺病、放射状瘢痕,部分导管上皮呈乳头状、筛状、实性增生伴柱状细胞变及大汗腺化生,个别导管腔内可见钙化(见图5、6)。免疫组化:ER(中等强度,约30%),PR(中等强度约30%),CerbB-2(0),CK5/6(+),calponin、P63(示肌上皮存在)Ki67(5%)。

图1 超声SA影像

图2 钼靶加压放大结构扭曲影

图3 术中可见结构扭曲像

图4 完整切除结构扭曲标本

图5 SA病理表现

图6 SA病理表现

2 讨论

乳腺硬化性腺病(sclerosing adenosis of the breast,SA)是以小叶纤维化和增生小管的腺上皮萎缩而肌上皮却保存或增生为特征的结节状病变[1]。临床上以35~40岁多见。可触及小结节,少数可伴疼痛或触痛。大多数是因影像学异常或其他原因行活检时被发现,是一中少见的、可与恶性肿瘤共存的乳腺增生性病变,随访性研究表明SA患者后来发生浸润性癌的相对风险有轻度增高,是对照组的1.5~2.0倍,被视为癌前病变[2]。如果是粗针穿刺活检发现SA,建议最好再做切除活检。SA其病理特征为小叶纤维化,增生小管的腺上皮萎缩而肌上皮保存或增生,发病可能与雌激素刺激上皮细胞的增生有关。SA需要与浸润性癌、微腺性腺病、小管癌、小叶型与导管型不典型增生及小叶型或导管型原位癌鉴别。SA增生变形的腺体出现在纤维化间质或脂肪组织内时,易误认为浸润性癌。区分两者的要点是,SA有肌上皮层,浸润性癌无肌上皮层,采用免疫组化染色同时进行腺上皮及肌上皮标记即可鉴别[3]。由于SA的影像学表现易与浸润性导管癌混淆,确诊主要依靠病理及免疫组化检查。钼靶对结构扭曲有独特优势。结构扭曲是指正常结构被扭曲但无明确的肿块可见,包括从一点发出的放射状影和局灶性收缩,或者在实质的边缘扭曲。结构扭曲也可以是一种伴随征象,可为肿块、不对称致密或钙化的伴随征象。如果没有局部的手术和外伤史,结构扭曲可能是恶性或放射状瘢痕的征象,应提请临床考虑活检[2]。本例患者39岁,无明显临床症状,有乳腺癌家族史,定期钼靶监测结构扭曲范围较前增大,评级升高,在钼靶引导下准确切除结构扭曲的组织,手术适应症正确,避免了误诊和漏诊,建议患者后续定期体检。提醒医师在临床工作中重视对适合人群进行钼靶检查,结合超声检查,尽量做到早诊早治,最大限度的降低漏诊和误诊率。