基于全生命周期的历史风貌建筑数字保护研究

——以段祺瑞旧居修缮为例

苑娜,郭峰,张建光

(1天津国土资源和房屋职业学院,天津 300270;2天津市历史风貌建筑整理有限责任公司,天津 300041;3天津天成华海科技有限公司,天津 300143)

0 引言

信息化是当今时代发展的大趋势,正在全球展开的信息和信息技术革命,促使各行各业都在进行前所未有的信息化变革。“网络强国”、“数字中国”、“智慧社会”亦被写入十九大报告,从宏观政策层面对信息化提出要求。建筑业作为我国的支柱产业,其信息化势在必行。“十三五”规划中就明确提出,在“十三五”期间,全面提高建筑业信息化水平,着力增强BIM、大数据、智能化、移动通讯、云计算、物联网等信息技术集成应用能力,建筑业数字化、网络化、智能化取得突破性进展,初步建成一体化行业监管和服务平台,数据资源利用水平和信息服务能力明显提升。

在建筑业信息化的变革中,BIM技术、三维激光扫描技术等先进的技术,都需要嫁接网络化、智能化以及物联网等平台,信息化的关键不再是信息自身的内容,而是信息的流动传达共享。历史建筑的保护也不应是一个个孤立的项目,而是涵盖了历史建筑的前期调研、设计、施工、运维乃至再次修复的全生命周期的信息的记录、传递、共享,实现历史建筑的数字和信息化保护。

1 国内外研究概况

对于历史建筑的保护研究,发达国家开展得较早。自19世纪中叶开始,逐步形成了法国派、英国派、意大利派等不同的保护观念,它们之间既互相否定又互相借鉴、融合,最后逐渐形成了以意大利派为代表的,以强调历史价值为特征的历史建筑保护观念。我国历史建筑的保护工作起步较晚,再加上我国社会、经济发展水平所限以及文化传统方面的差异,保护观念及力度都远远不及西方发达国家。随着近年来各方面的努力,我国在历史建筑保护方面取得了一定的发展,历史建筑保护概念立法、现代保护理论技术、保护专业等从无到有并逐步深入成熟。

对历史建筑的数字化保护,国内外已经出现一些优秀的案例。意大利阿奎拉圣玛丽亚教堂复原工程,用BIM技术服务损坏构件并对其实施干预行为,随之运用BIM技术对整个项目经济评价和分析;圣阿伯利雷纳教堂的可视化项目,利用插件将点云按层位关系导入Revit2012中,更加精确地实现了参数化构件进而构建模型;武英殿保护工程从对族的构建、阶段化设置、成果交付三个部分论述了三维激光扫描技术和BIM技术在遗产记录与真实性中的应用;天津大学在文物建筑测绘领域中应用BIM也取得了一定的成果,吴哥遗址公园核心地带保护中首次应用BIM,张掖大佛寺保护中是BIM与河西走廊的结合,德和园大戏楼案例中是BIM与传统木构建筑的结合[1]。也有学者对于该项研究发表了多篇学术论文。学位论文《信息化测绘背景下基于BIM技术的建筑遗产信息采集与表达》尝试利用BIM技术进行修缮施工和阶段化的表达(李舒静,2014)[2];论文《基于HBIM的嘉峪关信息化测绘研究——以嘉峪关木构建筑为例》认为HBIM不应该作为对视图图纸的补充,而应该作为“索引框架”统领全局(李珂,2015)[3];论文《BIM技术在历史建筑信息采集中的应用——以黄海化学工业研究社为例》研究的是BIM技术在历史建筑信息采集中的应用,重点讨论如何利用三维激光扫描与BIM技术的结合实现历史建筑信息的无损传递及如何利用BIM解读历史建筑全生命周期概念(石越、青木信夫、徐苏斌、吴葱,2014)[4];论文《BIM技术在城市结构调整中对历史建筑保护的应用研究——以吉林建筑工程学院体育馆复原为例》研究的是BIM概念下的历史建筑的数字化复原(韩锐、张俊峰,2013)[5]。通过研究国内外案例及学术论文,可以肯定的是对历史建筑进行数字保护的价值是显著的,亦是历史建筑保护的必然趋势。

天津因其九国租界的特殊历史背景,拥有大量风格多样的历史风貌建筑,最为典型的五大道建筑群,被称为万国建筑博览苑。这些历史风貌建筑既是建筑文化的集中反映,也是天津市城市特色的主要特征和宝贵的文化资源。保护、利用好历史风貌建筑,对于传承天津历史文脉、提升城市文化品位、打造展示天津的对外窗口,都具有非常重要的意义。天津市在2005年便颁布了《天津市历史风貌建筑保护条例》,使保护工作走上了法制化、规范化道路。建立了由市长任主任的天津市历史风貌建筑保护委员会,在《条例》基础上,制定了《历史风貌建筑使用管理办法》等一系列配套的规范性文件,编制了《天津市历史风貌建筑保护修缮技术规程》,绘制了《天津市历史风貌建筑保护图则》,修缮了静园、庆王府等文保项目,整理了百余幢历史风貌建筑,提升了历史街区的社会综合价值,推动了历史街区在当代社会的整合与振兴[6]。对历史风貌建筑的数字保护虽未普及,但也已进行一些成功尝试,例如对静园、庆王府等已修缮项目的智能化综合管理平台改造。段祺瑞旧居修缮工程则是在全生命周期中应用数字保护的典型案例。

2 段祺瑞旧居修缮工程简介

段祺瑞旧居位于今天津鞍山道38号,原日租界宮岛街,属于欧洲折中外廊式建筑风格。该楼原为段祺瑞妻弟吴光新(曾任陆军总长)于1920年出资兴建,后让于段祺瑞居住,故被人称之为“段公馆”,是段祺瑞军政生涯的起点和活动的重要基地。

段祺瑞旧居是一座三层砖木结构的西洋建筑,具有很强的欧洲庭院式古典建筑风格,是当时日租界最豪华的私人公馆。该建筑在空间构成、造型、装饰等形式美方面不但严谨考究,而且体现了高水准的设计意匠和表现手法。这里是段祺瑞一生几经沉浮的传奇见证,为人们讲述民国初期风云人物的生活片段,使人们更深刻的理解当时的历史,为天津近代社会研究领域提供第一手资料。段祺瑞旧居具有较高的历史价值、艺术价值、科学价值和史料价值,被列为天津市重点保护历史风貌建筑和天津市文物保护单位。

旧居在1976年地震后损毁较为严重,拆除了坡屋顶式三层建筑及八角凉亭(图1)。之后作为天津市和平区教师进修学校,因办公需要,重新加建了简易三层房屋,并在外檐处加装了抗震柱和圈梁(图2)。

图1 地震前坡屋顶三层建筑

图2 加建三层简易房屋后

为了更好地保护利用段祺瑞旧居,自2014年起,天津市历史风貌建筑整理有限责任公司便开始着手段祺瑞旧居的修缮保护。基于段祺瑞旧居的保护价值和历史风貌建筑数字保护的必要性,项目实施中充分发挥产学研深度融合,建设单位联合专业院校以及掌握先进技术的企业,在段祺瑞旧居保护全过程中应用BIM和三维激光扫描等先进技术,探索数字保护在历史风貌建筑保护中的实践应用。

3 数字保护在段祺瑞旧居全生命周期中的应用

建筑全生命周期管理,即BLM (全称Building Lifecycle Management)是建筑工程项目从规划设计到施工,再到运营维护,直至拆除为止的全过程[7]。历史建筑的保护与修复工程与新建工程不同,必须依托于历史建筑本身,这就需要掌握历史建筑的来龙去脉,经历前期调研、修复设计、施工以及运营维护等四个阶段。对段祺瑞旧居实施全生命周期的数字保护也从这几个方面入手。

3.1 前期调研阶段

前期调研对于历史建筑保护与修复工程而言,是最重要的,是一切设计与施工工程的前提与基础。前期调研做地越详细,对建筑的历史和现状了解地越充分,后期的设计与施工才能越精确到位。若前期调研不做或不充分,将使后期设计与施工错误百出,得不到理想的修复效果[8]。

在前期调研阶段我们通过两台三维激光扫描仪协同作业,快速、大量的采集现状空间点位信息,得到了段祺瑞旧居现状完整的三维信息点云文件,该点云文件扫描精度为每秒106万个点,误差可达毫米级。该文件真实记录了段祺瑞旧居的现状,实现了历史建筑信息的无损传递。该点云文件具有多种应用价值。

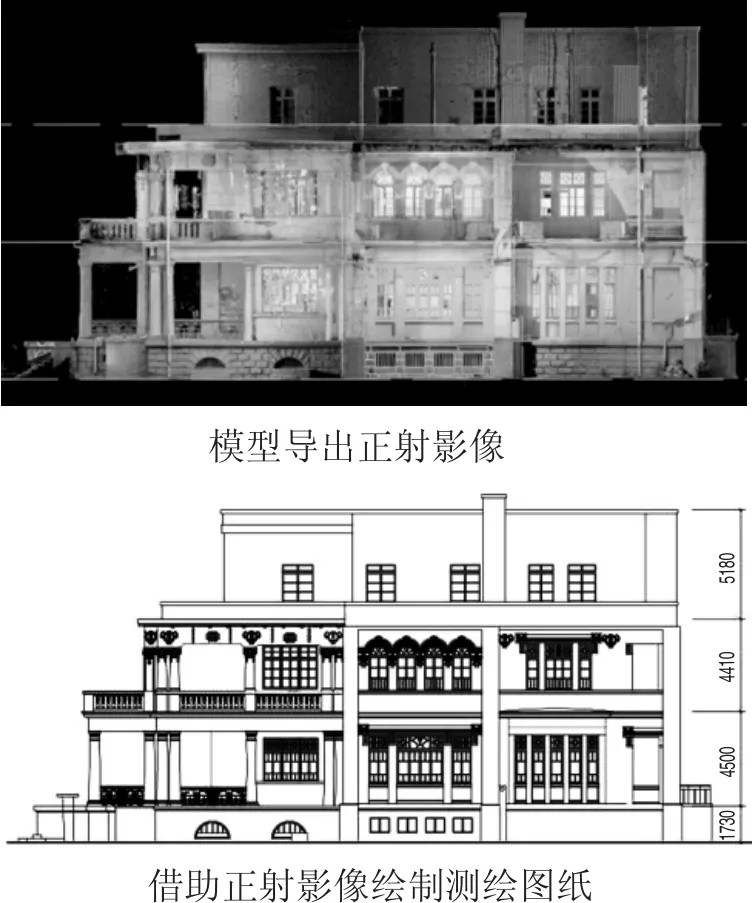

(1)基于三维点云文件,实现测量数据量测及特征提取,通过模型导出1∶1正射影像,绘制高精度现状测绘图纸,完善历史建筑的现状资料,如图3、图4。

图3 三维激光扫描点云文件及数据量取

图4 正射影像及测绘图纸

(2)基于三维点云文件,实现了对现状的检测分析。后期每隔一定时间进行一次扫描,并对多次扫描的数据进行迭加分析比较,还可以实现变形监测(图5)。

图5 现状检测分析

3.2 设计阶段

前期调研完成后,便进入设计阶段,设计阶段决定了历史建筑保护修复的最终效果,因而具有不可替代的重要性。基于段祺瑞旧居现状测绘图纸,我们建立了现状BIM模型,进一步补充了现状资料,同时在现状模型的基础上,结合修缮设计方案,建立了修缮设计BIM模型。通过对比现状和设计模型,进一步优化设计方案(图6)。

图6 段祺瑞旧居现状及修缮设计BIM模型

利用BIM模型实现了修缮设计中管线碰撞的检测和优化设计。在BIM模型中对建筑结构及设备安装工程进行碰撞分析,找到碰撞节点,进行沟通协商,合理调节管道的具体位置,减少交叉管道碰撞的发生、杜绝重叠碰撞的发生。通过设备管道的模型化,精确合理的布置,进一步提出空间的优化方案,通过模型的分析及优化使管道高度最小化,从而实现空间高度的最大化利用(图7)。

图7 管线碰撞检测分析

3.3 施工阶段

施工阶段最重要的是跟踪段祺瑞旧居修缮施工全过程,可以将BIM模型和计划进度进行数据集成,以实现BIM基于时间维度的4D应用。利用三维激光扫描仪记录重要的施工节点和施工工艺,将施工过程在BIM模型中实时更新,实现施工进度的实时监控和及时调整,使施工管理更加高效。利用BIM模型进行项目的重点和难点模拟,实现施工方案的优化。借助BIM提供的工程量清单以及各阶段材料信息统计数据,实现材料的准确加工和成本节约。此外,通过三维激光扫描、GPS、RFID、移动通讯、云计算和互联网等技术与项目的BIM模型进行整合,指导、记录、跟踪、分析作业现场的各类活动,实现数字保护的基础数据收集,完成修缮BIM模型,建立修缮信息共享平台数据库[9]。数据库的建立为修缮工程的协同合作提供平台,为编制段祺瑞旧居数字化保护修缮实录提供数据,也为项目运营维护准备了准确、全面、直观的数据库。

3.4 运维阶段

在运维阶段,将建筑的历史、现状、修缮以及管理信息有机整合,针对项目设备设施及运行系统的整个生命周期,建立运维智能综合管理平台,实现变电站、电梯、照明、消防、电气火灾、空调暖通等系统的数字化、智能化管理。提高管理水平,节省人力成本,减少维护费用;实时检测、故障预警、降低风险,减少损失;实时维护,延长设备使用寿命,降低物业成本;实时统计客流人数,汇总任意时段客流信息,深度分析客流数据。

同时,大量的数字化资源,为开发数字旅游提供了数据支持。借助平台同步提供建筑使用情况和性能,修缮完成后,可在段祺瑞旧居中布置二维码,通过扫描将历史信息、修缮工艺、隐蔽节点等信息进行展示,实现历史风貌建筑本身及其保护工作的展示宣传,推进保护工作的社会共享,提高民众的认知感和保护意识。

4 结语

对历史风貌建筑进行数字化保护,实现资产数字化及平台化管理,可降低历史风貌建筑保护的难度,减少历史风貌建筑保护的成本,具有很好的经济效益。云平台的建设实现了历史风貌建筑保护的成果共享,展示了历史风貌建筑的价值和优秀的传统工艺,提高了民众对历史风貌建筑的认识和保护意识,具有极大的社会效益。对历史风貌建筑的数字化保护不应仅仅停留在段祺瑞旧居这样的重点建筑上,而应该以此案例为起点,形成完善的保护模式并加以推广,实现历史风貌建筑数字化保护的全覆盖,从而更好的实现历史文化的传承。

——于毛泽东旧居前