渭河平原地下水质演化规律及评价研究

陶 虹,丁 佳, 郑苗苗,3,李文莉,3,贺旭波

(1.矿山地质灾害成灾机理与防控重点实验室,陕西 西安 710054; 2.陕西省地质环境监测总站, 陕西 西安 710054; 3.长安大学,陕西 西安 710054)

1 研究背景

渭河平原位于我国西北部黄河流域中上游,是丝绸之路经济带的起点所在地[1-3],地下水在城市供水及工农业生产用水中发挥着重要作用。长期超量开采使渭河平原区域地下水位、水质发生波动变化,对渭河平原地质环境、生态环境均产生较大影响[4-5]。因此有必要加强地下水水质研究,以促进当地经济社会的可持续发展和提高居民的生活水平[6-7]。

前人对渭河平原地下水质的研究,主要针对含水介质对地下水质的影响以及地下水水化学特征、主要离子的空间分布特征等。2001年杨晓婷等[8]进行了渭河平原含水层脆弱性评价;2011年段磊等[9-10]对氮、氟等单个因素对渭河平原地下水质的影响进行了研究;2013、2014年孙一博等[11-12]提出了渭河平原浅层地下水中主要离子分布特征。Wu Jianhua等[13]对华县地下水硝酸盐污染及其导致的人体健康风险进行了评估,Li Peiyue等[14-15]采用水化学和同位素技术,对华县地区地下水水化学特征进行了系统性研究,并对地下水与污染地表水的水力联系进行了研究,研究成果为化县地区污染地表水的治理和浅层地下水的保护提供了科学依据。有关地下水质的研究很多,前人提出了多种地下水水质评价方法,如有水质指数法[16-17]、集对分析法[18]、物元可拓法[19-20]、模糊综合评价法[21-22]、TOPSIS法[23-27]、密切值法[28]等。

前人的研究为渭河平原地下水合理开发利用与水质保护提供了科学支撑。但这些研究仅依靠一次水质数据进行分析,无法对渭河平原水质随时间的变化进行分析。基于此,本文以近20年监测数据为基础,分析渭河平原地下水主要超标物质及其时空变化规律,提出水质变化主要影响因素,采用综合评价法进行水质评价,开展地下水质量综合评价分区。对掌握渭河平原区域地下水质动态,有针对性地提出污染防治对策,科学取水用水有较大意义。

2 研究区概况

2.1 地质地貌

渭河平原是一个典型的新生代断陷式盆地,上覆近千米厚的第四系松散层,为地下水存贮和运移提供了良好的空间。盆地南北两侧山脉向中心地形呈阶梯级降落,依次为山前洪积平原、黄土台塬、河谷阶地。

2.2 水文地质条件

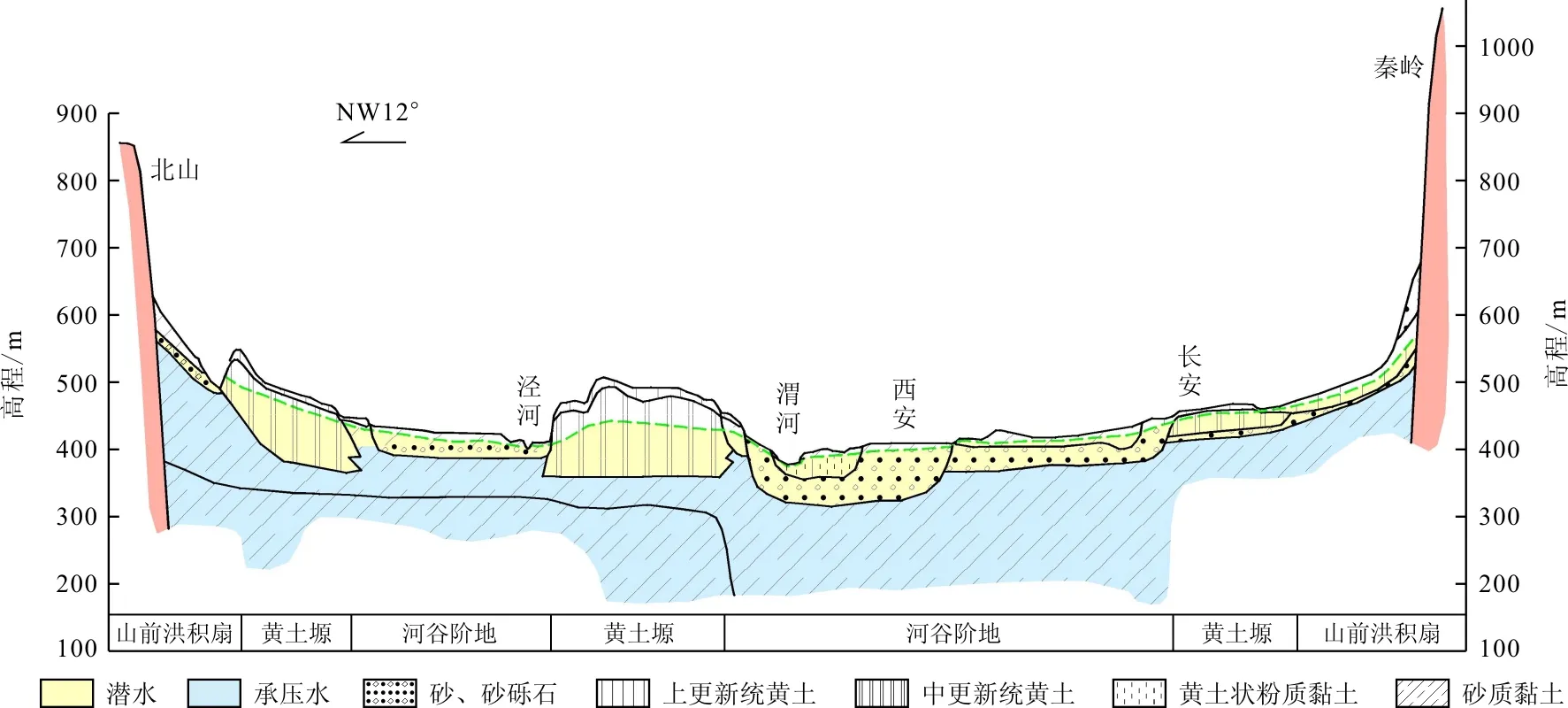

地下水按埋藏条件分为冲积平原松散层孔隙水、黄土台塬裂隙孔隙水、山前冲洪积扇孔隙水,如图1所示。

图1 渭河平原水文地质剖面图

2.2.1 冲积平原松散层孔隙水 冲积平原松散层孔隙水含水介质由第四纪冲积相砂、砂砾石组成。300 m深度内,大致以70~90 m之间的黏性土为界划分为上部潜水和下部承压水。潜水水位埋深一般小于10 m,单井出水量大,一般3 000~5 000 m3/d,尤其是傍河地带含水介质粒度粗,利于河水激发补给,是建立大型或特大型水源地的理想地带。

2.2.2 黄土台塬原孔隙裂隙水 主要分布在较大的黄土台塬区,上部均为风积黄土潜水,属孔隙-裂隙含水介质,地下水水位埋深一般大于50 m。单井出水量一般介于400~1 000 m3/d之间。但在较小塬区地形破碎、沟谷深切,地下水资源极度贫乏。

2.2.3 山前冲洪积扇孔隙水 山前冲洪积扇孔隙水含水介质由第四纪洪积相砂砾石、卵砾石组成,与冲积砂砾石层呈犬牙交错状接触,水力联系较密切。水位埋深一般10~60 m,单井出水量1 000~3 000 m3/d。

3 数据来源与研究方法

3.1 数据来源

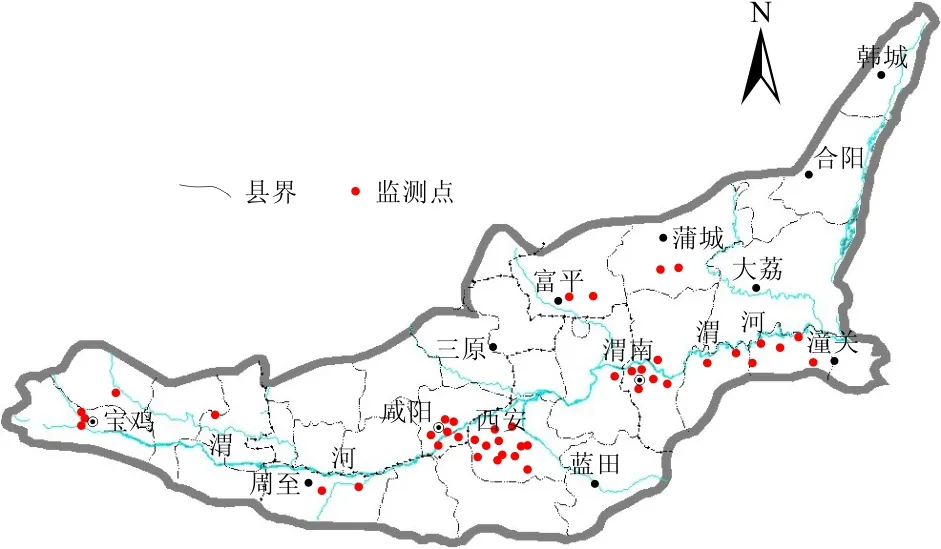

渭河平原自20世纪70-80年代开始地下水质长期监测,监测点主要位于城市集中供水水源地,城市之间的区域性监测点分布较为分散(图2)。监测点共77个(以2015年计),其中潜水监测点34个,承压水监测点43个。每年8-10月集中采样一次。监测项目选择对地下水质量影响较大的钠离子、钾离子、钙离子、镁离子、重碳酸根、碳酸根、pH值、总硬度、三氮(硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮)、挥发酚、COD、硫酸盐、氯化物、氟化物、六价铬、锰、铁等。

图2 关中盆地地下水监测点分布示意图

3.2 研究方法

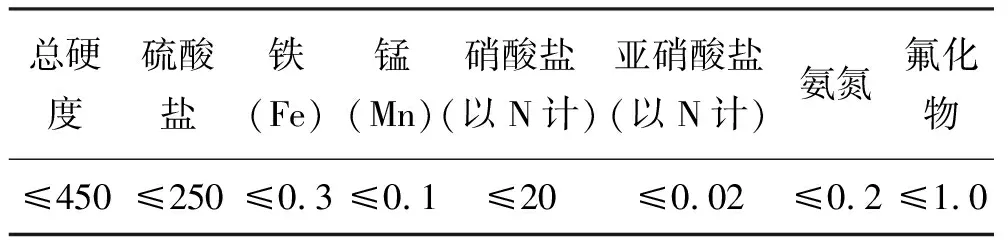

3.2.1主要组分超标值的确定 本文采用综合评价法进行水质评价,首先根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)[29]为单项组分打分,再计算综合评价分值(F),根据综合评价分值(F)进行地下水质量分区。根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017),Ⅲ类水以人体健康基准值为依据,适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。故以Ⅲ类水取值范围为标准值判定地下水化学组份是否超标。根据多年监测资料分析,渭河平原地下水超标物质以总硬度、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氟离子、氨氮、锰离子、铁离子等为主(表1)。

表1 地下水部分组分超标值范围 mg/L

3.2.2 水质综合评价分区 根据近年监测资料,采用综合指数评价方法对渭河平原潜水、承压水进行综合评价分区。

(1)单项组分评价。根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)[29],进行各单项组分评价,划分组分所属质量类别。

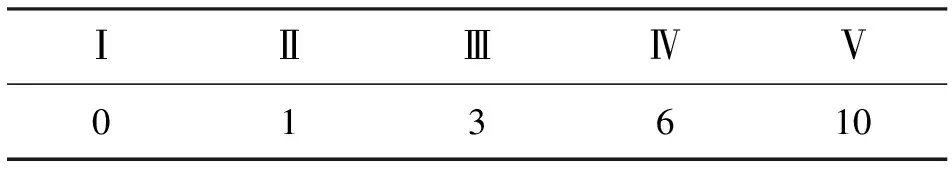

(2)确定单项评价分值Fi。确定各单项组分的评价分值Fi,见表2。

(3)计算综合评价分值。按式(1)和式(2)计算综合评价分值F。

(1)

(2)

(4)确定监测点地下水质量级别。根据F值划分地下水质量级别(表3)。

4 结果与讨论

4.1 区域地下水化学特征

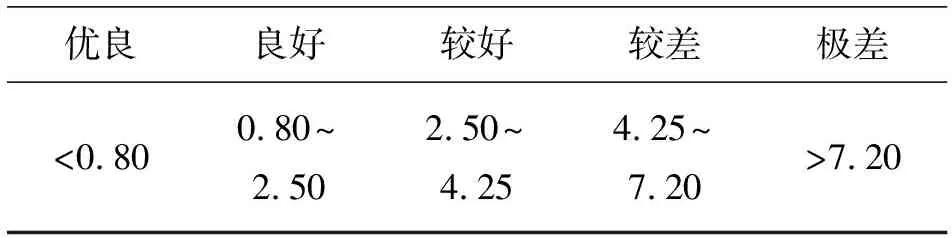

渭河平原的地下水化学特征与地形地貌特征紧密相连,由山前向盆地中心,由渭河上游向下游,矿化度逐渐增高,水化学类型逐渐复杂。山前洪积扇地带及渭河上游地段,是地下水补给区,水力坡度较大,含水层多为冲洪积相砂、砂砾卵石,渗透性好,地下水径流通畅,以溶滤作用为主,多形成小于1 g/L低矿化度的重碳酸型水,水化学类型主要为重碳酸-钙钠(钙镁)型(图3);咸阳、西安、渭南等城市位于地下水径流区,水化学类型重碳酸-硫酸、氯化物-钙钠型,矿化度一般大于1 g/L;泾河以东渭河以北地区,地势相对平缓,含水层为湖沼相粉细砂,含石膏的淤泥质黏性土,渗透性差,地下水径流滞缓,以垂直蒸发排泄为主,浓缩作用强,矿化度高,形成氯化物、硫酸型水,水化学类型较复杂,矿化度3~10 g/L。大荔—固市一线以北至盐池洼、卤泊滩大片地区矿化度大于10 g/L。

承压水水化学类型主要受含水介质影响,不易受人为污染影响。大部分地区为重碳酸型水,但在西安、咸阳等城市附近或黄土洼地区,有较复杂的重碳酸-硫酸、重碳酸-氯型水。

表2 不同水质类别单项组分评价分值Fi

表3 不同水质类别综合评价分值F的范围

4.2 水质多年动态特征

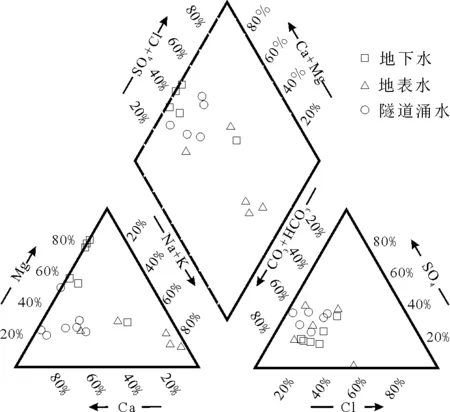

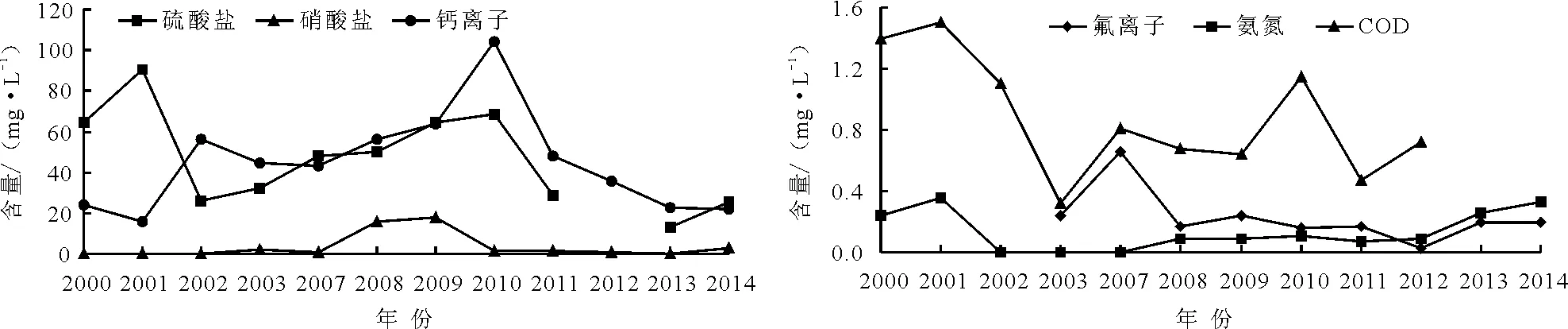

4.2.1 潜水 渭河平原潜水主要接受降水入渗、灌溉及河流入渗补给,人工开采是主要排泄方式之一。20世纪70-80年代,由于工业污染物排放量较大,农田实行污灌,使潜水普遍受到污染。主要超标项有总硬度、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、COD、氟离子等,部分地区亚硝酸盐最高含量一度达1.85 mg/l,超标7.08倍[31]。90年代中期至今,水质逐渐转好,各项超标物质呈波动减少趋势,总硬度20年内下降了3~4倍(图4),平均测值小于450 mg/L,大部地区已达到正常标准;硫酸盐、硝酸盐含量也有较大幅度下降。但近年氟离子、氨氮含量有逐年增加的趋势(图5),氟离子平均测值超过标准值,达到1.0~1.3 mg/L。

图3 渭河平原水化学类型三线图

4.2.2 承压水 承压含水层顶部由于有天然的隔

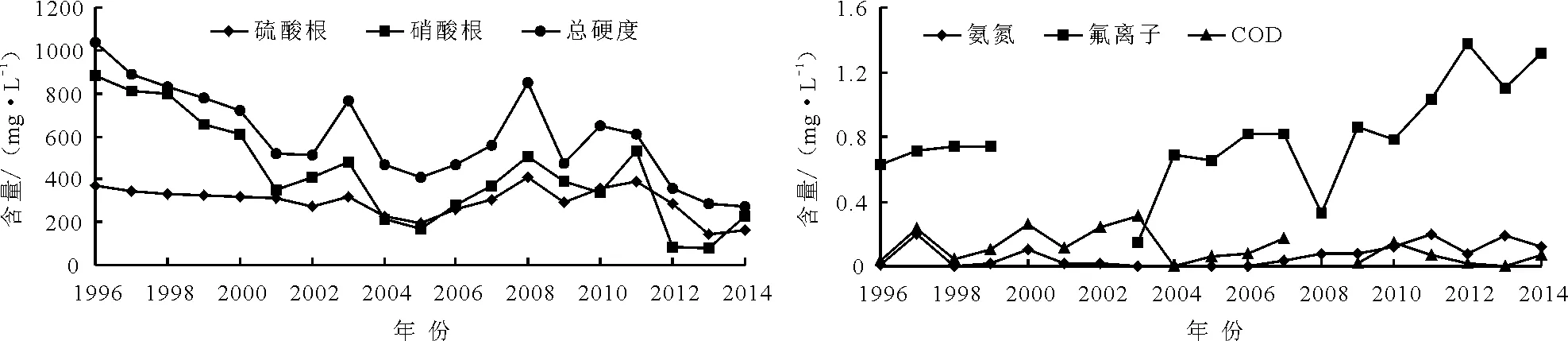

水层作为保护层,水质较为稳定,主要超标项与潜水基本一致,主要有氟离子、COD、总硬度、硫酸盐、氨氮等,但超标率与各超标项含量均较潜水有较大幅度减少。2000至2014年,承压水硫酸根、氟离子、COD含量均有不同程度降低,硝酸根含量基本保持不变,而氨氮含量有所升高。典型监测井资料显示,部分地区各项超标组分含量已回落至超标值以下(图6、7),承压水质总体情况有逐年变好的趋势。

4.3 水质评价分区

近年监测数据表明,渭河平原地下水质量总体尚好。渭河南岸水质明显优于渭河北岸水质,承压水水质明显优于潜水水质。根据《地下水质量标准(GB/T14848-93)》,采用综合指数法,利用2015年地下水监测成果,将渭河平原地下水分为优良、良好、较差、极差四级区,水质评价质量为较差或较差以上等级是适宜饮用水,评价等级极差为不适宜饮用水。

潜水适宜饮用水面积占评价区总面积83.98%;不适宜饮用水面积占评价区总面积16.02%,主要分布在渭北卤泊滩区、乾县-礼泉局部黄土塬区、兴平市局部区域。超标物质有总硬度、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、COD、氟离子等(图8)。

承压水由于有隔水顶板的天然保护作用,水质较潜水好,适宜饮用水占评价区的绝大部分地区,为97.62%,不适宜饮用水主要分布渭河北岸乾县-高陵一带黄土塬区,占评价作区2.38%。主要超标物质除氟离子外其它与潜水基本一致,但在整体的平均含量上明显低于潜水(图9)。

图4典型潜水监测井硫酸根、硝酸根、总硬度含量多年动态曲线图5典型潜水监测井氨氮、氟离子、COD含量多年动态曲线

图6典型承压水监测井硫酸根、硝酸根、钙离子含量多年动态曲线图7典型承压水监测井氨氮、氟离子、COD含量多年动态曲线

图8渭河平原潜水水质综合评价分区图(2015年)图9渭河平原承压水水质综合评价分区图(2015年)

4.3.1 潜水

(1)优良区(F<0.8):零星分布秦岭山前洪积扇地下水补给区,地形坡度大,径流条件好,该区域人类活动相对较弱。面积74.10 km2,占研究区0.36%。

(2)良好区(0.8≤F<2.50):主要分布在渭河南岸,总面积4 324.43 km2,由占研究区21.28%。

(3)较差区(4.25≤F<7.20):区内广泛分布。以渭北黄土塬区、渭河主要分布在沿渭河主要城市及周边地区面积12 666.39 km2,占研究区62.33%。

(4)极差区(F≥7.20):2015年关中盆地潜水极差区集中分布在渭北卤泊滩区、乾县-礼泉局部黄土塬区、兴平市局部区域。渭北卤泊滩区地势较为平坦、径流缓慢,地下水水位浅,易于蒸发,使得盐分滞留,导致硬度、矿化度较高,水质较差;乾县、礼泉局部的黄土塬区,是氟化物原生污染超标是原因之一,同时由于黄土塬区地下水径流时间长,导致总硬度、TDS、硝酸根普遍超标;兴平市是化工企业发达,区内总硬度、TDS、硝酸盐及氨氮普遍超标。面积约3 255.7 km2,占研究区16.02%。

4.3.2 承压水 承压含水层顶部由于有天然的隔水层作为保护层,水质状况相对潜水较好,关中盆地承压水水质呈现出多年稳定,略微波动的状态。

(1)优良区(F<0.8):分布在秦岭山前及渭河上游地区,面积 113.89 km2,占研究区0.56%。

(2)良好区(0.8≤F<2.50):分布在渭河中上游及秦岭山前至渭河一带。面积5861.1 km2,占研究区28.84%。

(3)较差区(4.25≤F<7.20):分布渭河以北以及沿渭河高漫滩及低阶地区、西安、咸阳主要开采区、二华地区等。面积13 862.51 km2,占研究区68.22%。

(4)极差区(F≥7.20):分布渭北旱腰带乾县-富平一带,面积约483.13 km2,占研究区2.38%。主要超标物质是氟化物、总硬度等,污染原因与地层岩性、地质构造密切相关。

4.4 水质变化成因分析

含水介质的理化性质、地下水的补给特征、排泄特征等均对地下水质产生一定程度影响[1, 25]。渭河平原是陕西乃至西北地区的经济发展中心,人口密集,农业发达,工业与生活污水不规范排放对地下水补给产生较大影响。而地下水的高强度开采使得含水层中水量迅速减小,受控于含水介质及人为污染的各种物质浓度迅速增加,导致部分组分超标。

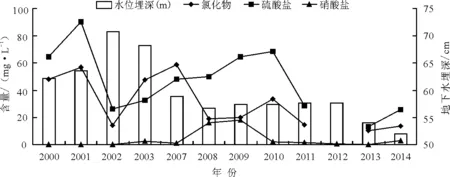

4.4.1 地下水开采的影响 地下水开采是影响地下水质量的重要原因之一。多年监测资料表明,超标物质含量随水位上升而减少。20世纪70-80年代至90年代中期,是渭河平原地下水开采量最大的时期,亦是区内地下水超标严重的时期,开采量增大使得地下水各项组分浓度增大,硫酸盐、硝酸盐、氯化物等超标项含量达到了历史最高值,部分地区超标4~5倍;90年代中期以后,盆地内限制开采地下水,近年开采量仅为最大开采量时期的1/3,水位随之大幅度上升,部分集中供水水源地升幅近百米,地下水质随之逐年好转,各指标项检测值明显降低。综合分析1996-2014年开采量、地下水位及水质监测数据,可以看出,硫酸根离子、硝酸根离子、氯化物含量与水位埋深呈高度正相关(图10),相关系数最高可达0.75,反映出地下水开采与水质的密切关系。

4.4.2 农田灌溉及工业排污的影响 渭河盆地是我国主要粮棉生产基地之一,农药化肥使用面积较大,潜水水质易于受到污染而导致三氮含量较大、矿化度及总硬度增高等。盆地内氨氮背景值为0~0.06 m/L,而目前部分地区含量已超过0.2 m/L,超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类水标准0.02 m/L。承压水主要依靠潜水下渗补给和径流补给,在某些地段潜水和承压水之间无稳定隔水层,部分开采井采用混合开采方式,均造成了潜水含水层和承压水含水层有一定的连通性,在承压水严重超采的条件下,承压水水头大幅度降低,增大了水头差,加速了潜水对承压水的补给。故潜水水质可直接影响承压水水质。

图10 地下水位埋深与氯化物等组分含量历时曲线

4.4.3 原生地质环境的影响 原生地质环境对地下水的影响主要体现在地下水对含水介质的溶滤作用上。在黄土塬区由于黄土本身具有含氟矿物,溶滤作用使矿物中的氟转化到地下水中,在渭河流域偏碱性的地下水化学环境中富集并趋于稳定,使得渭河平原黄土塬区氟离子普遍超标,某些地段氟离子超过饮用水标准数倍。近年由于西安等城市集中供水水源地限制开采量,潜水水位上升,加大了对黄土的溶滤作用,使得潜水氟化物含量又有较大幅度增长(图4)。在渭北大荔卤泊滩一带,潜水水位埋深较浅,径流缓慢,蒸发浓缩作用强烈,矿化度超过10mg/l,成为渭河平原矿化度最大的地区。

5 结 论

(1)渭河平原的地下水水化学类型较为复杂。山前洪积扇地带及泾河、灞河以西的地区,多为小于1g/L低矿化度的重碳酸型水,水化学类型主要为HCO3(SO)-CaNa(CaMg)型。泾河以东渭河以北地区,多为氯化物、硫酸型水,矿化度3~10 g/L,卤泊滩大片地区矿化度大于10 g/L。

(2)近年随着开采量的减小,渭河平原地下水质逐渐向好,主要超标项如总硬度、硫酸盐、氯化物、三氮、COD含量等较上世纪80年代有较大幅度下降,部分超标项已接近达标水平,显示出开采量的变化对水质的显著影响。

(3)采用综合指数法对2015年地下水质评价表明:渭河平原地下水水质总体较好,大部分地区适宜饮用,部分地区有一定程度污染。不宜饮用的潜水主要分布在渭北东部渭北卤泊滩区、乾县-礼泉局部黄土塬干旱区、兴平市工业污染区,面积约3 255.7 km2,占总评价区面积16.02%;不宜饮用的承压水主要为渭北乾县-富平旱塬地区,面积483.13 km2,占总评价区面积的2.38%。

(4)影响渭河平原地下水质的主要因素有地下水开采量、原生地质环境、人为污染、降水量等。其中人工开采对地下水质影响较大,各项超标物质含量随地下水位上升而减少,硫酸盐、硝酸盐、氯化物含量与水位埋深呈高度正相关。