湘西民居围合界面生态修复策略探析

宋德萱 杨秋雁 / SONG Dexuan, YANG Qiuyan

1 引言

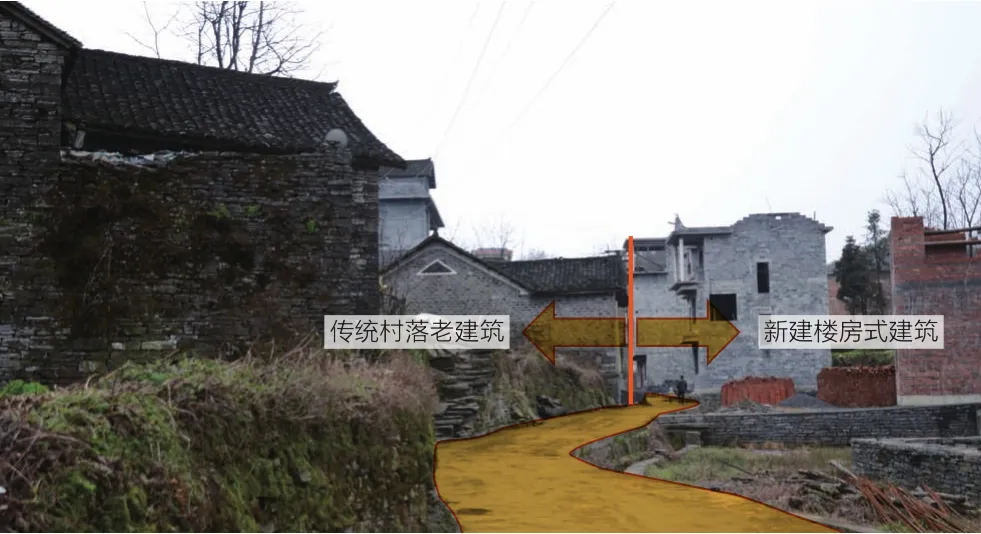

湘西村民对当地民居有着相当深厚的感情,但由于受当地气候及其自身围合界面缺陷的影响,这些民居室内不舒适的环境使得村民渐渐抛弃了湘西民居。因此,在湘西古村落中一栋栋象征着“过上好日子”的钢砼现代小楼拔地而起,打破了整个村落宁静与和谐的氛围(图1)。是否传统民居被替代的命运已经不可逆转?是否传统民居已经过时,与现代人的需求已格格不入?是否在湘西传统民居中存在与环境和谐共生的留存思想与“技术”?通过探讨围合界面生态修复的策略,本文希望能得到上述问题的答案。

2 湘西民居背景及分析

2.1 地域

湘西地区位于云贵高原东部的余脉武陵山区,大部分为丘陵地貌,是一个多民族聚居的山区。湘西气候属于亚热带山区气候,年均降雨量为1290~1600mm,年均日照时数只有1200~1500h(魏挹澧,2010),按照全国建筑热工划分为夏热冬冷地区,气候特点为夏季酷热、冬季湿冷。湘西传统民居与气候环境融为一体,依山就势,因地制宜,有着一定的气候适应性特征,其中“吞口屋”民居为湘西典型传统民居,在当地存在大量的类似木结构民居(胡碧珠 等,2010)。然而,传统民居简单的围护结构致使其热工性能很差,主要表现为室内夏季闷热潮湿、冬季湿冷,严重影响了当地居民的身心健康。

2.2 现状

图1 竹山村现状

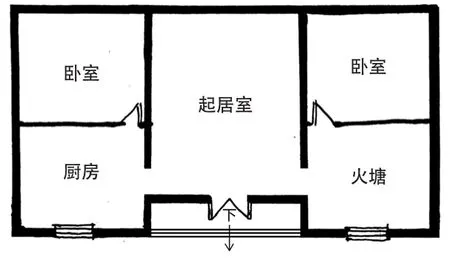

图3 典型传统吞口屋平面

由于湘西民居存在上述缺陷,当地居民逐渐抛弃原有的民居形式,转而追求象征着美好生活的钢砼楼房。随着时间的流逝,原来的古朴村落变得新旧混杂。在调研的村落中出现了两种混杂形式,一是以竹山村为代表的新旧建筑直接混杂、交错排布,形成鲜明的对比,打破了村落的的和谐及整体感(图1);二是以齐心村为代表的新旧建筑以道路为分界,两侧分别为原有的村落建筑和新建楼房建筑的混杂形式(图2)。后者虽然保护了原有村落的风貌,但随着人们渐渐从老建筑搬离,原有村落的活力被逐步抽空,留下的仅仅是一个躯壳。

现存的新老建筑混杂只能作为一种过渡形式,倘若无法解决或改善传统民居存在的缺点,整个村落的风貌和活力将无法改善。

2.3 传统民居建筑

“吞口屋”民居为湘西典型传统民居,在当地存在大量类似的木结构民居。所谓“吞口”是指正中大门这一开间向里退让一定距离,形成一个内凹的入口灰空间。

吞口屋最简单、最基础的平面布局由3个开间组成,正中为起居室空间,两侧的空间都分别用内纵墙划分成两部分,前半部分为厨房及火塘空间,后半部分为卧室空间(图3)。除了这种基础的平面布局外,还可以通过增加开间产生各种平面变形。同时,从平面上也可以看出,整个建筑只在正立面开窗,且窗洞口较小,导致了室内的阴暗潮湿。

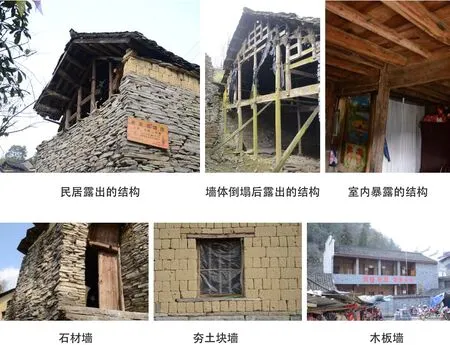

从墙体可判断出湘西民居使用的结构形式大多为传统的穿斗式木结构(图4)。材料方面,湘西民居墙主要采用夯土砖、石材、木材。为了保证墙体的保温隔热性能,夯土墙及石块墙做得很厚,甚至达到1m。屋顶材料为小青瓦及片状石材,这两类材料都是通过搭接来形成屋面,若搭接处没处理好,很容易影响建筑保温性能,甚至出现漏水等情况。而窗户材料,部分民居使用了单层玻璃,部分甚至仅用塑料薄膜进行遮挡,这使得窗户成为能量流失的主要部位,对室内环境尤为不利。

图2 齐心村现状

图4 湘西民居结构和外围护体系现状

图5 湘西建筑室内

由于湘西民居处在高热高湿的环境中,且建筑外围护结构保温隔热性能很差,内部又没有很好的组织通风,导致室内夏季闷热潮湿,冬季寒冷透风。而建筑的厚墙体、小开窗又使得室内的光环境很差,即使是白天室内都很暗(图5)。

图6 改造后平面及热压通风示意

3 湘西民居围合界面生态修复策略

3.1 从整体村落的角度来调整建筑界面

在村落形成之前,场地呈现自然状态,鲜有遮挡,风能够自由地掠过场地,热量也能快速向周边散发。而建筑群的产生,对风流路径及其散热空间都有了或多或少的影响。因此在进行村落更新时,为维持自然界原有的生态环境,往往对其光环境、热环境、风环境等方面进行综合考虑,尽量减少新建建筑对原有环境的干扰。

湘西地区湿度很大,夏季室内易形成高热高湿的环境,使人感觉不舒适。因此在村落更新时,在夏季主导风方向应尽量留出风道,保证夏季风流的畅通。在风道两侧的建筑界面尽量连续、平滑。若有建筑挡住夏季主导风,可对其界面进行调整,保证一定的通透空间,或在底层去掉部分建筑界面,形成架空,保持风流路径通畅,创造良好的室外自然风环境;在冬季主导风方向,采用连续的建筑界面进行遮挡,以抵御村落冬季的寒风。

3.2 从建筑单体的角度来调整建筑界面

远古时代,人们没有空调、取暖器等设备,但是仍然能利用风、阳光等自然要素获得较为舒适的室内环境。随着城市气候的日益恶化和科技的进步,人们主要通过一些主动干预手段来改善室内环境。而通过建筑界面的生态修复,希望室内获得更加生态、节能、环境友好的舒适环境。

3.2.1 墙体的生态修复

(1)墙体材料

湘西民居建筑的墙体材料一般有3种:石材、木材、夯土块。在节能改造中,应尽可能保留民居的外观,因此应基于墙体材料的特点来进行改造,而不是替换墙体材料。石材的导热系数较大,不利于保温节能,但其蓄热系数较大,能使室内温度较为恒定。为了防止热量通过墙体大量流失,可采取复合保温构造,即砌筑石材墙体时在中部粘贴保温材料。木材导热系数相对较小,但作为墙体围护结构的木材往往厚度无法达到保温节能的需求,故可在木材中间夹一层保温材料,提升其保温隔热性能。夯土块较厚且导热系数较小、蓄热系数较大,是一种较为理想的保温隔热材料。但是由于黄土墙的砌筑大多采用直接堆叠的方式,所以土块之间存在大量缝隙,这些缝隙成了保温隔热薄弱环节。故可在土块间的缝隙填充保温材料,并进封堵,减少冷风渗透的可能。

(2)墙体被动技术设计应用

如前所述,湘西传统民居在风环境和热环境方面存在很大的改善空间,建议通过绿色建筑的被动式技术设计应用,提高室内环境舒适度。

湘西地区一年四季湿度都很大,为了改善室内湿度,可以在南向创造一个类似于特隆布墙(太阳能蓄热墙)原理的空间,通过热压通风带走湿气。一层有两个产生热量的空间——厨房及其火塘空间(图6),改造时可以利用这两个空间产生的热量形成热压通风。然而,由于不是全时段都具备热压通风的条件——厨房在做饭时才会产生热量,火塘只在冬季产生热量,在改造时对建筑空间及其墙体同时采取一些措施,辅助这两个空间进行热压通风:在厨房及其火塘空间的上空进行部分挑空,形成通高的热压通风空间;二层使用蓄热系数较大的墙体材料砌筑蓄热墙,阳光可以透过二层玻璃窗加热间层空气,并在屋顶开设天窗作为出风口,最终形成热压通风空间(图6)。

图7 湘西民居窗户改造示意

室外热环境是影响建筑室内热环境的第一要素。若要改善民居内部的热环境,民居周边环境的重塑必然不能被忽视,改造时可借助外部自然因素和墙体一起形成复合界面。民居外部可设置一些绿植或构筑物将夏季风流引导至室内,营造良好室内风环境;拆除室外遮挡夏季主导风的不必要构筑物(若有围墙,可对其进行镂空处理)。而在冬季主导风方向,则可以种植一些较密集的植物形成“挡风墙”。同时,可在建筑南侧种植夏季茂盛、冬季落叶的植物,减少夏季不必要的得热辐射,冬季则可使阳光照射进室内,创造良好的室内热环境。

3.2.2 窗户改造

湘西传统民居为了维持室内冬季的温度,墙体开窗较小,室内光线昏暗,且通风较差,湿度较大。窗的功能,主要是进行采光、通风、视看,但同时又是隔热保温的薄弱环节。因此应同时通过加强窗户性能,调整窗户位置及改善窗墙比,来改善室内采光,合理组织风压通风。

湘西村落民居的窗框多为木框,有的窗框中镶了单层玻璃,有的仅以塑料薄膜封堵,不利于保温节能。为了加强窗的保温隔热性能,并维持建筑原有的风格,在改造中仍然使用导热系数较小的木窗框,但采用双层Low-E玻璃,提高窗扇部分的保温隔热性能,加强窗户缝隙的处理。

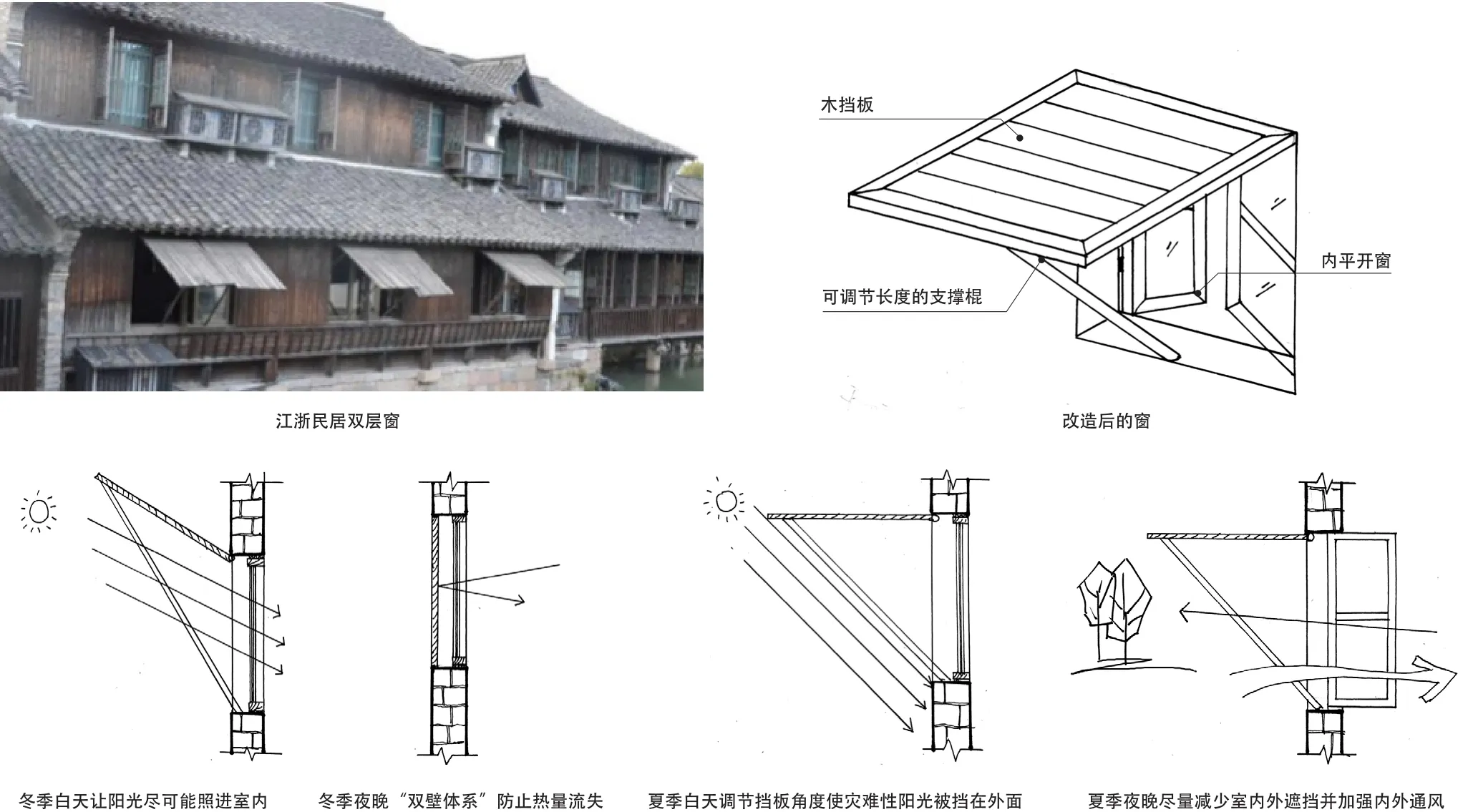

窗户被动技术设计应用方面,可借鉴江浙地区双层窗模式,将湘西民居目前的窗户拆解为“支摘窗+内平开玻璃窗”,外部的支摘窗用于控制窗户的保温隔热(图7)。冬季,白天可用较长木棍顶住支摘窗,使得阳光尽可能照进室内,并可在阳光照射到的区域放置一些蓄热材料(如水缸、深色家具)对热量进行保存;夜晚,将支摘窗完全放下,加强了窗户的保温性能,减少室内热量的流失。炎热的夏季,白天可通过调节支摘窗的角度来形成遮阳板,防止夏日室内多余的辐射得热;夜晚用更长的木棍顶住支摘窗,使得室内和室外之间尽量无遮挡,同时打开内平开窗,进行夜间通风降温。夜晚室外温度低于室内,室内外的热量交换也能降低室内温度。

湘西现状民居的窗户主要为正立面的单侧窗,建筑进深较大,采光量沿进深方向迅速下降,采光通风效果均不佳。为了改善自然采光和通风,可将单侧窗采光改为双侧窗采光,建筑背立面适当增设窗户,且位置最好能与正立面的窗洞口相对,形成穿堂风(图4)。

3.2.3 屋面生态修复

湘西民居的屋顶为小青瓦或石板屋面(图8)。通常,坡屋顶由基层、垫层、结合层、面层构成,基层用木望板或苇箔等传统材料,但从现状可以看出,屋面并未采用望板,室内也没有吊顶空间,烟雾可以穿过屋面升腾到空中。屋面的保温隔热性能并不好,热量和冷量可以通过屋面缝隙渗透到建筑外部。为了提高屋面热工性能,在保持材料不变的情况下首先可以增设基层,增加屋面密封性能,并在瓦片及其基层之间形成空气夹层。

在被动技术设计应用方面,可将阁楼储物层视为双层屋面,在阁楼正负压区分别设置进出风口。夏季夜晚将进出风口打开,使得风流能够穿过阁楼,通过楼板带走下层的热量;夏季白天及冬季时关闭阁楼层的窗户,形成双层保温屋面,减少热量的交换(图9)。

4 结语

在对湘西民居的界面进行生态修复时,建议主要从墙体、窗户、屋面入手,加强界面的密闭性,并通过被动技术的使用来改善室内环境。

图8 湘西民居屋面现状

图9 屋面改造示意

通过对湘西民居建筑界面的修复,将更多的自然因素引入室内,创造更加生态的室内环境,同时也减少了对取暖制冷设备的依赖,对室外环境的修复亦有裨益。在传统民居的界面修复中,不应只关注建筑的造型,应设法降低建筑对环境产生的负面效应,回归建筑本源,使其与自然和谐共生。

与其强制要求保护村落的整体风貌,不如通过绿色技术改造现有民居,改善民居室内物理环境,提高居民生活质量,使居民能够自发自觉地保护传统民居,以此来维持村落的和谐统一。