腰椎融合内固定术围术期病人系统康复治疗对预后的影响*

邢政伟 王 健 王留根 杨海霞

(1郑州大学第一附属医院骨科,郑州 450000;2盈江县人民医院康复医学科,德宏679300;3郑州大学第一附属医院康复医学科,郑州 450000;4上海交通大学医学院附属第九人民医院,上海 200011)

腰腿痛是影响生活质量的临床常见问题。约有50%的人一生中会有一次发生腰痛史。引起腰痛的常见疾病有腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症、腰椎不稳症、腰椎滑脱症等。腰椎融合内固定术是目前重要的治疗方法。手术目的在于消除临床症状,改善病人的工作、生活[1]。 然而腰椎融合内固定术存在住院时间长、并发症多、功能改善困难等问题,如何降低创伤、减少并发症、加速功能恢复是目前临床需要解决的问题。

围术期康复治疗最早由丹麦学者提出,并经过循证医学证实可减轻手术病人的生理创伤,加速病人康复,然而目前在国内应用相对较少[2],为探索腰椎融合内固定术围术期系统康复的应用效果,本研究拟选取腰椎融合固定术围术期病人作为研究对象,观察系统康复治疗对改善疼痛、恢复功能的治疗效果,为临床提供治疗指导,现报告如下。

方 法

1.一般资料

我院2016年5月至2017年3月收治腰椎退行性改变病人进行腰椎融合内固定术者93例,按前瞻性随机对照将病人分为观察组46人和对照组47人,男41例,女52例; 年龄21~76岁;病程24~48个月。两组病人一般情况无统计学差异 (P> 0.05,见表1)。

纳入标准:①年龄> 18岁;②以腰腿疼、麻木、行走困难为主要症状;③伴或不伴肢体感觉、运动、大小便功能障碍;④病程> 24周;⑤影像学检查符合腰椎退行性改变;⑥综合症状、体征以及影像学检查,诊断符合单节段或双节段腰椎退行性疾病;⑦无脊柱手术禁忌证同时接受腰椎管减压椎管固定融合术;⑧签署手术知情同意书及骨科常见疾病术后康复模式和临床路径研究知情同意书;⑨随访时间> 12个周。

排除标准:①感染、肿瘤、先天性畸形等疾病;②发生术后并发症,不适合功能锻炼的病人;③存在意识、认知障碍不能配合康复治疗者。

本次临床研究经我院伦理委员会批准。

2.治疗方法

两组均由手术医师、麻醉医师进行术前谈话,病人均在气管插管全麻下行后路腰椎减压植骨融合内固定术,麻醉及手术医师均为同一组医师,术后常规镇痛、营养神经、营养支持等对症治疗[3]。

观察组康复医生作为小组主导,经由康复治疗师予以术前、术后康复全程训练指导及宣教,具体有核心肌群肌力训练、腰背肌肌力训练、呼吸功能训练、床上转移、翻身起坐、站立训练、平衡训练等。同时对病人康复的安全性、术后开展康复的时机以及术后日常生活注意问题等予以详细的指导和解答[4]。对照组则由骨科护理人员予以术前、术后常规指导。

3.评价方法

疼痛视觉模拟评分 (visual analogue scale,VAS):两组病人术前、术后4周分别采用VAS进行评估以分析腰椎融合固定术围术期系统康复治疗与病人疼痛的相关性。

功能障碍指数 (oswestry disability index,ODI):两组病人术前、术后2周、术后12周分别评估ODI以分析系统康复治疗与功能活动的相关性。

4.统计学方法

采用SPSS 19.0软件对组内数据进行配对t检验分析;由于观察组、对照组两组样本是相互独立的随机样本,经W检验均服从正态分布。手术前后不同时间的VAS和ODI评分比较采用重复测量的方差分析,采用均数±标准差(±SD)表示,检验水准α值等于0.05,以P< 0.05认为差异有统计学意义。

结 果

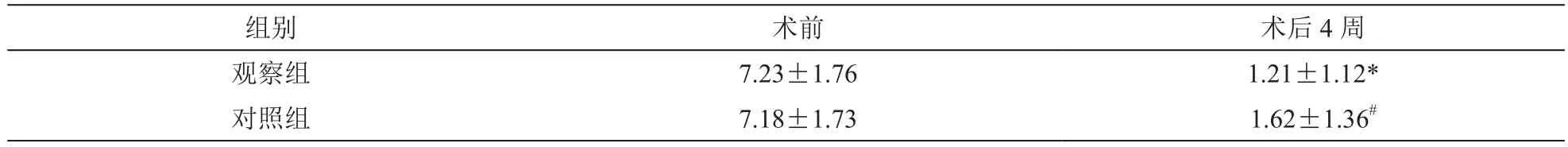

治疗前观察组与对照组VAS分别为(7.23±1.76) 分 和 (7.18±1.73) 分,ODI分 别 为(70.42±7.82) 分和(71.26±8.12) 分,两组评分无统计学差异 (P> 0.05),术后4周两组VAS分别下降为(1.21±1.12) 分和(1.62±1.36) 分,术后2周两组ODI分别为(42.45±10.25)分和(56.54±11.38)分,术后12周两组ODI分为(20.62±4.24) 分和 (26.04±5.36)分,两组比较差异均有统计学意义 (P< 0.05),且两组组间比较差异有统计学意义 (P< 0.05),观察组优于对照组(见表2、3)。

表1 两组病人术前一般资料(SD)

表1 两组病人术前一般资料(SD)

分组 例数 年龄 病程 性 别 VAS评分 ODI评分(男:女)观察组 46 43.55±12.21 28.26±2.31 20:26 7.23±1.76 70.42±7.82对照组 47 44.35±11.32 27.18±2.46 19:28 7.18±1.73 71.26±8.12

表2 两组病人术前、术后4周VAS评分(SD)

表2 两组病人术前、术后4周VAS评分(SD)

*P < 0.05,术前后两组内比较;#P < 0.05,与对照组比较

组别 术前 术后4周观察组 7.23±1.76 1.21±1.12*对照组 7.18±1.73 1.62±1.36#

表3 两组病人术前、术后2周、术后12周ODI评分(SD)

表3 两组病人术前、术后2周、术后12周ODI评分(SD)

*P < 0.05,与术前比较;#P < 0.05,与术后2周比较

组别 术前 术后2周 术后12周观察组 70.42±7.82 42.45±10.25* 20.62±4.24#对照组 71.26±8.12 56.54±11.38* 26.04±5.36#

讨 论

腰椎融合术在生物力学上可得到运动节段相当稳定的内固定目标[5,6]。本次临床研究手术均采取后侧入路手术方式,后侧融合的坚硬程度较低,融合骨之间接触的面积大,局部血供差,抗旋转及传动的稳定程度低,手术并发症发生率低[7,8]。腰椎融合术会增加临近椎间的应力,内固定会因应力遮挡而出现局部骨质疏松[9,10]。术后腰椎各节段活动度重新分配,导致手术的邻近节段代偿性活动度增加,而出现手术相邻节段退变加重[11~13]。手术本身也是一种创伤,手术操作均会损伤棘上韧带、棘间韧带和黄韧带,进而破坏椎体稳定性,关节突及椎管骨性增生可能性加大,术后短期内发生椎管再狭窄等并发症[14]。

腰椎融合术前指导病人腹盆肌、腰背肌力训练,同时指导其床上转移、翻身、起坐转换技巧。术前康复指导的意义在于:增强腰部肌肉力量,提高腰椎稳定性,为手术提供较好的基础条件;让病人术前就体会腰部需要运动的肌力如何收缩的感觉,避免术后因麻醉和局部本体感觉缺失病人难以正确完成肌肉收缩形式。腰椎融合术后即开始双下肢主动被动活动可减少肌肉费用性萎缩的发生,手术部位产生适当的应力作用,有利于术后伤口的愈合,减少组织之间粘连的发生。踝泵训练通过肌肉泵的作用促进静脉回流,减少静脉血栓发生的风险。通过床上转移、翻身、起坐转换等技巧训练提高病人日常生活能力,快速恢复功能;拔出引流管后佩戴腰部支具开始下地活动减少卧床并发症、平衡功能和肌肉力量训练科增强本体感觉增加核心肌群肌力提高脊柱稳定性,提高病人运动功能。术后康复意义在于:协调腰部及腹部肌群之间协调性,减轻粘连、水肿等并发症,改善术后疼痛,加快术后功能恢复[15,16]。

本研究采用术前及术后介入康复治疗,目的通过早期康复训练,减轻腰椎因手术所致的功能下降及各种手术并发症,增强腰背部肌肉力量,协调肌群之间的协调性,提高腰椎稳定性,恢复改善生理曲度,避免局部载荷过大,延缓退变进程,更好的缓解症状,促进疼痛缓解和功能恢复[17]。手术本身会造成组织损伤,修复中会发生粘连,组织损伤急性期通常为2周,期间病人常因局部炎症反应而疼痛不适及影响功能活动,为排除干扰因素,所以本研究选择术后2周进行ODI评分,通过2周的术后康复,术后4周后进行VAS评分。通常腰椎功能的恢复需要肌力平衡等综合训练,而这些训练达到一定效果需要时间,更多的研究显示为12周。所以本研究选择12周为时间节点进行观察。本研究两组病人术前、术后VAS评分和ODI评分均有明显改善,组间比较结果显示观察组优于对照组。

综上所述,围术期康复治疗能有效改善腰椎融合术病人术后疼痛及功能活动,提高生活质量,延缓腰椎退变,值得临床推广。