优化黄连解毒汤配合放血疗法治疗急性痛风性关节炎疗效研究

姜海欧 赵彩凤 刘振功 巴伊拉塔 罗广宇 吕俊燕 赵丽秀 李 娟

痛风是单钠尿酸盐从超饱和的细胞外液析出所致的结晶沉积至关节、滑膜或其他组织和器官引起的临床综合征[1]。在某种诱发因素下, 已沉积或新沉积的尿酸盐晶体可引起关节或其他软组织的急性炎症, 即痛风急性发作[2]。高尿酸血症是痛风的生化基础。治疗痛风和预防复发的关键是控制症状和有效降低尿酸水平。随着人们生活水平的提高和饮食结构的改变, 高尿酸血症和痛风的发病率逐年上升, 已成为威胁人类身心健康的主要疾病。西医可供选择治疗痛风性关节炎急性发作的药物比较多, 但不良反应巨大, 对人体肠胃、肾功能等影响较大[3,4]。关于中医治疗痛风的研究已有很多报道, 但尚未见中药内服外敷与放血疗法结合治疗的研究。本文将为进一步探讨新的中医治疗痛风的方法提供科学依据。痛风性关节炎归属中医的痹症之痛痹, 是湿热流注于关节之间阻塞经络所致。痛风性关节炎多为湿热型[5], 少数为瘀血型与寒湿型。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院2016年2月~2017年2月收治的急性痛风性关节炎患者60例, 症状均为膝、踝、腕或(和)跖趾关节等部位发生红肿热痛, 严重影响关节活动能力, 病程1~7 d。将患者随机分为对照组和治疗组, 每组30例。治疗组中男28例, 女2例;年龄16~57岁, 平均年龄(41.23±8.41)岁。对照组中男29例, 女1例;年龄18~63岁, 平均年龄(42.16±8.06)岁。入选病例均符合中华医学会风湿病学分会原发性痛风诊断和治疗指南的诊断标准。两组患者的一般资料比较, 差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 基础治疗 两组患者均进行痛风健康宣教, 治疗期间均严格要求:避免高嘌呤饮食(如老锅汤、动物内脏、海鲜、菌类、豆制品等)摄入;注意休息, 严格戒酒, 鼓励多饮水,>2000 ml/d;避免劳累、受寒、紧张等诱发因素;禁食辛辣刺激之品[6]。两组总疗程均为3周。

1.2.2 治疗组 给予优化黄连解毒汤内服外敷结合放血疗法进行治疗。首先给予患者优化黄连解毒汤内服、外敷。急性期 :黄连 5 g、黄柏 6 g、黄芩 9 g、栀子 6 g、石膏 30 g、茵陈 15 g、穿心莲 6 g、虎杖 10 g、制大黄 9 g、威灵仙 6 g、车前子 9 g 、牛膝 9 g、冰片 3 g、甘草 6 g ;缓解期、症状消失期和慢性期:上述处方中, 去掉石膏、茵陈、穿心莲、冰片,加决明子 9 g、干姜 9 g、红花 6 g、艾叶 6 g。根据临床症状及中医辨证适当加减, 1剂/d。确定方剂后, 先加水1000 ml浸泡 25 min, 温火煎汁 500 ml, 每次分取 250 ml内服 , 早晚各1 次[7]。药渣中再加水 2000 ml, 小火煎煮 15 min, 药渣连同所得药液用于病痛关节部位的湿敷泡洗:急性期给予冷敷,温度保持在8~10℃;缓解期、症状消失期和慢性期给予热敷,温度保持在 40~50℃ , 早晚各 1 次 , 20 min/次[8]。然后根据中医辨证在解溪、昆仑、照海、绝骨、三阴交、八风、太冲、复溜等穴位处选取3~5个穴位, 用三棱针点刺放血, 也可选病变局部的阿是穴、阳性物点放血, 每次放血1~2 ml, 每3天1 次 , 一般 2~3 次即可[9]。

1.2.3 对照组 给予传统西医治疗。急性期给予口服秋水仙碱片 , 1 mg/次 , 5 次 /d;口服别嘌醇片 , 5 mg/次 , 2 次 /d;疼痛严重者, 给予地塞米松注射液5 mg+利多卡因注射液3 ml局部点状封闭, 一般 1~2 次即可;缓解期、症状消失期和慢性期给予加服苯溴马隆片 , 50 mg/次 , 1 次 /d。

1.3 观察指标 比较两组患者临床症状缓解和消失时间,治疗前、第1天、第1周、第2周、第3周、第3个月血尿酸水平, 不良反应发生情况, 治疗3个月后复发情况(临床症状复发、血尿酸升高)。

1.4 统计学方法 采用SPSS23.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差()表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

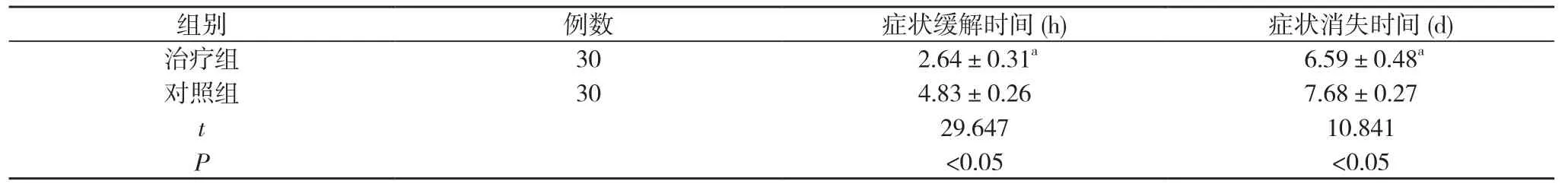

2.1 两组患者临床症状缓解及消失时间比较 治疗组患者的症状缓解时间和症状消失时间均短于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者临床症状缓解及消失时间比较()

表1 两组患者临床症状缓解及消失时间比较()

注 :与对照组比较 , aP<0.05

?

2.2 两组患者治疗前后血尿酸水平比较 治疗前两组患者的血尿酸水平比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗组患者治疗第1天、第1周、第2周、第3周、第3个月的血尿酸水平均低于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组患者治疗3个月后复发情况比较 治疗组患者治疗3个月后临床症状复发率和血尿酸升高发生率均低于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表2 两组患者治疗前后血尿酸水平比较(, mmol/L)

表2 两组患者治疗前后血尿酸水平比较(, mmol/L)

注 :与对照组比较 , aP<0.05

?

表3 两组患者治疗3个月后复发情况比较[n(%)]

2.4 两组患者不良反应发生情况比较 治疗过程中, 治疗组中13例出现了胃部不适、腹胀、腹泻等消化道刺激症状,症状均轻微, 给予适当辨证加减调剂后或治疗结束后1周内胃肠道不适全部消失;对照组中21例出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、食欲减退等消化道症状, 症状相对较重, 经药物减量或治疗结束后2周内均缓解或恢复正常。对照组中4例出现血小板和中性粒细胞轻度减少现象, 5例出现转氨酶轻度升高, 在治疗结束停药后2周复查均恢复正常;治疗组无一例出现血小板、中性粒细胞轻度减少现象和转氨酶轻度升高。两组均有皮疹病例出现, 治疗组2例, 对照组8例, 均经对症处理后消退。两组均有治疗前泌尿系彩超阴性而治疗后出现肾脏结晶现象, 治疗组4例, 对照组11例。对照组患者的不良发应均显著多于治疗组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

优化黄连解毒汤中的黄连、黄芩、黄柏清热燥湿, 现代研究发现有抑菌、消炎的作用, 黄芩还具有镇静、利尿的功效;栀子镇静、抑菌、消炎;甘草解毒、解痉;虎杖泻下、镇痛、抑菌;附子强心、镇痛、抗炎;威灵仙镇痛、溶解尿酸;石膏含钙、镁、铁等元素, 有解热、镇痛作用;车前子含腺嘌呤、琥珀酸, 能抑制嘌呤酶, 使次黄嘌呤及黄嘌呤不能转化为尿酸, 因而能迅速降低血尿酸浓度, 降低尿中尿酸排泄量,抑制痛风石及肾结石形成, 并促使痛风石溶化;穿心莲可清除或降低嘌呤核苷酸的氧化分解;大黄抑菌、降血脂, 所含的大黄素可抑制黄嘌呤氧化酶活力, 黄嘌呤氧化酶在尿酸形成过程中起重要作用, 因而可影响尿酸形成, 同时大黄具有泻下作用, 可减少饮食中嘌呤的吸收和促进尿酸经肠道排出[10-13]。

优化黄连解毒汤内服外敷与放血疗法结合, 共同发挥疏通经络、活血化瘀、清热解毒、泻火消肿、凉血止痛、调和气血、营卫自合的功效, 加快尿酸排泄, 修复关节, 改善人体新陈代谢, 使痛风患者实现自调节、自平衡、自恢复的动态平衡[14-16], 并且增强患者机体免疫力, 达到临床治愈痛风顽疾的目的。其治疗效果优于单纯的中药内服或外敷, 也比单用放血疗法的功效好[17,18], 更优于西药治疗。

本次研究结果显示, 治疗组患者的症状缓解时间(2.64±0.31)h和症状消失时间(6.59±0.48)d均短于对照组的(4.83±0.26)h、(7.68±0.27)d, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。治疗前两组患者的血尿酸水平比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗组患者治疗第1天、第1周、第2周、第3周、第3个月的血尿酸水平均低于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗组患者治疗3个月后临床症状复发率和血尿酸升高发生率均低于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗过程中, 治疗组中13例出现了胃部不适、腹胀、腹泻等消化道刺激症状, 症状均轻微, 给予适当辨证加减调剂后或治疗结束后1周内胃肠道不适全部消失;对照组中21例出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、食欲减退等消化道症状, 症状相对较重,经药物减量或治疗结束后2周内均缓解或恢复正常。对照组中4例出现血小板和中性粒细胞轻度减少现象, 5例出现转氨酶轻度升高, 在治疗结束停药后2周复查均恢复正常;治疗组无一例出现血小板、中性粒细胞轻度减少现象和转氨酶轻度升高。两组均有皮疹病例出现, 治疗组2例, 对照组8例, 均经对症处理后消退。两组均有治疗前泌尿系彩超阴性而治疗后出现肾脏结晶现象, 治疗组4例, 对照组11例。对照组患者的不良发应均显著多于治疗组, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。

综上所述, 中药优化黄连解毒汤内服外敷配合放血疗法用于治疗急性痛风性关节炎, 对于改善患者临床症状、有效控制血尿酸水平和预防急性痛风性关节炎的复发, 具有更好的临床疗效, 安全性高, 值得临床推广应用。