丝绸之路“英雄榜”(二)

王锡伦

丝绸之路大约形成于公元前2世纪至1世纪间,是古代中国开辟的连接亚洲、非洲和欧洲的商业贸易通道,历史上起到了促进东西方政治、经济、文化交流的作用。今天,为弘扬“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神,习近平总书记提出共建“ 丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(简称“一带一路”)的倡议,得到了国际社会的广泛响应。为帮助读者了解丝绸之路的来龙去脉,“文化交流”栏目将陆续推出钩沉文字,介绍在古代丝绸之路上发生的故事,带读者重走丝绸之路。

16.隋炀帝

杨广(569—618),隋朝第二代皇帝(604年—618年在位),上榜理由,隋炀帝是中国历史上第一位也是唯一一位亲自打通丝绸之路的帝王,不仅如此,他还主持了海上丝绸之路的开拓与经略。大业五年(609年),隋炀帝率大军从京都长安(今西安)出发到甘肃陇西,西上青海横穿祁连山,经大斗拔谷北上,到达河西走廊的张掖郡。在古代专制社会时期,中国皇帝抵达到西北这么远的地方,只有隋炀帝一人。隋炀帝亲自打通了丝绸之路,加强中原与西方的各个方面的联系与交往。这是前所未有的。 隋炀帝在古丝绸之路上举办了一次“万国博览会”。西域27国君主、青鸟使受邀前来。各国商人赶来展开大规模的交易活动,游人及车马长达数百里,这是举世创举。炀帝之前,中西交通的丝绸之路只有南北两道。隋炀帝时期不仅以前的道路更加畅通,而且新增一道“新北道”。这样,隋通西域的道路共有北道、中道、南道三条。在张掖“万国博览会”之后第二年,大业六年 (610年),隋炀帝在洛阳东市再度举办“国际贸易盛会”。隋炀帝还派遣多位官员出使南海国家,主持经营海上丝绸之路。

17.贾耽

贾耽(730—805),唐朝著名政治家和地理学家。上榜理由:贾耽一生为官47年,其中居相位13年,事务繁忙,政绩茂异。贾耽很关注当时的边疆地理和交通。他充分利用各种机会,结合政治、军事研究地理,考察地理。在深入调查研究的基础上,他掌握了许多第一手资料,积累起丰富的地理知识,撰写了较丰富的地理著作,绘制了多卷地图。贾耽从兴元元年(784年)至贞元十七年(801年),经过17年的充分准备,绘成《海内华夷图》,献给朝廷。《海内华夷图》是我国历史上第一幅大型地图,除绘有国内及毗邻边疆地区的山川、政区形势而外,对域外许多国家和地区的名称、方位、山川等内容,亦有适量的记载,可以说是一幅小范围的亚洲地图。图的内容包括唐朝疆域沿革、行政区划、古今郡县、山川名称、方位、交通道路等。这既是一幅历史地图,又是当时的形势图,无论体例、内容都较古图充实。贾耽还撰写了《古今郡国县道四夷述》40卷,是《海内华夷图》的文字说明,但其图、说各自独立成篇,可以看做是总地志性质的地理著述,对历代地理沿革,边防及城镇都会的变迁、各地人口增减的考订,大大超过前人,对当时政治地理、物产、经济状况的叙述,也比较完备。贾耽最重要的著作是《皇华四达记》10卷。按照贾耽的记述,唐“入四夷之路,与关戍走集最要者”,有通道7条。这些道路,第一条道路从东北直接通往朝鲜;第二条道路通过渤海湾由海上通往朝鲜半岛并至日本,第三第四条道路从西北地区通往漠西回鹘等处,第五条通往西域并再向外通至西亚乃至欧洲,第六第七条为海路,分别从安南和广州出发,下南海而至印度洋并通往西方。

18.玄奘

玄奘(602—664),唐代著名高僧,法相宗创始人,洛州缑氏(今河南洛阳偃师)人,其先颍川人,俗家姓名“陈祎(yī)”,法名“玄奘”,被尊称为“三藏法师”,后世俗称“唐僧”,与鸠摩罗什、真谛并称为中国佛教三大翻译家。 上榜理由:玄奘为探究佛教各派学说分歧,于贞观元年一人西行五万里,历经艰辛到达印度佛教中心那烂陀寺取真经。前后十七年学遍了当时的大小乘各种学说,共带回佛舍利150粒、佛像7尊、经论657部,并长期从事翻译佛经的工作。玄奘及其弟子共译出佛典75部、1335卷。玄奘的译典著作有《大般若经》《心经》《解深密经》《瑜伽师地论》《成唯识论》等。《大唐西域记》十二卷,记述他西游亲身经历的110个国家及传闻的28个国家的山川、地邑、物产、习俗等。《西游记》即以其取经事迹为原型。 玄奘被世界人民誉为中外文化交流的杰出使者,其爱国及护持佛法的精神和巨大贡献,被誉为“中华民族的脊梁”,世界和平使者。他以无我无人无众生无寿者相,不畏生死的精神,西行取佛经,体现了大乘佛法菩萨,度化众生的真实事迹。他的足迹遍布印度,影响远至日本、韩国以至全世界。玄奘的思想与精神如今已是中国、亚洲乃至世界人民的共同财富。

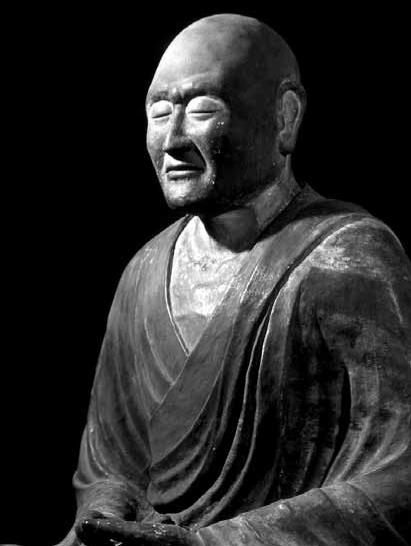

19.鉴真

鉴真(688 —763),唐朝僧人,俗姓淳于,广陵江阳(今江苏扬州)人,律宗南山宗传人,也是日本佛教南山律宗的开山祖师,著名医学家。上榜理由:曾担任扬州大明寺住持,应日本留学僧请求先后六次东渡,弘传佛法,促进了文化的传播与交流。763年(广德元年)6月25日,鉴真在唐招提寺圆寂,终年76岁。日本人民称鉴真为“天平之甍”,意为他的成就足以代表天平时代文化的屋脊(比喻高峰、最高成就)。在佛教建筑、雕塑等方面,他也颇多建树。据《唐大和上东征传》记载,鉴真后归淮南,教授戒律,每于“讲授之间,造立寺舍,……造佛菩萨像,其数无量”。在医药学方面,博达多能,品鉴极精,曾主持过大云寺的悲田院,为人治病,亲自为病者煎调药物,医道甚高。

20.义净

义净 (635—713),山东济南人,俗名为张文明,唐代译经僧。上榜理由:海上丝绸之路最伟大的佛教大师。幼年出家,天性颖慧,遍访名德,博览群籍。年十五即仰慕法显、玄奘之西游,二十岁受具足戒。于咸亨二年(671年)经由广州,取道海路,经室利弗逝(苏门答腊巴邻旁,Palembang)至印度,一一巡礼鹫峰、鸡足山、鹿野苑、祇园精舍等佛教圣迹后,往那烂陀寺勤学十年,后又至苏门答腊游学七年。历游三十余国,返国时,携梵本经论约四百部、舍利三百粒至洛阳,武后亲至上东门外迎接,敕住佛授记寺。其后参与《华严经》之新译与戒律、唯识、密教等书籍之汉译工作。自圣历二年(699年)迄景云二年(711年),历时十二年,译出56部,共230卷,其中以律部典籍居多,今所传有部毗奈耶等之诸律大多出自其手,与鸠摩罗什、真谛、玄奘等共称四大译经家。师于译述之余,亦常以律范教授后学,盛传京洛。著有《南海寄归内法传》四卷、《大唐西域求法高僧传》二卷,并首传印度拼音之法。著作中备载印度南海诸国僧人之生活、风俗、习惯等,系了解当时印度之重要资料。

21.舒难陀

舒难陀(Shwenadaw),骠国王子。上榜理由 :801年(唐贞元十七年),由南诏王异牟寻引荐,舒难陀受骠国王雍羌指派,率乐队和舞姬沿古代西南丝道赴长安献乐。 骠国献乐不仅对当时社会产生了重要的政治影响,也构成了唐代中后期中外文化交流的重要内容。 唐德宗授予舒難陀以太仆卿之号。诗人白居易等为此作了《骠国乐》,《新唐书·卷二百二十二下·列传第一百四十七下·南蛮下·骠》对其歌舞艺术有详尽的记载。所献十二曲,乐工三十五人,内容多半涉及释氏经义。骠国献乐,使具有西域特色的印度系乐器与具有骠国特色的印度系乐器在中土交汇,促进了印度系乐器在中国的发展,促进了中国乐器的改进,扩展了中国传统音乐的表现力。骠国输入的乐曲有12首,大半是乐舞作品,集声乐、器乐和歌舞于一体,极富艺术表现力。隋唐原有音乐呈现了一派“燕盛雅衰”的局面。骠国乐输入对当时中国音乐产生了积极的影响,特别是“对隋唐燕乐这一多元性民族文化聚合体”产生了补充和发展的作用。

22.王玄策

王玄策,生卒年不详,洛阳(今河南洛阳)人 ,唐朝官员、外交家。唐初贞观十七年至龙朔元年(643年―661年)间四次(另一说三次)出使印度的使节。 曾任融州黄水县令,后升任朝散大夫。上榜理由:贞观十五年(641年)印度的中天竺送使节来唐。贞观十七年(643年),王玄策奉命作为副使,跟随李义表出使天竺(印度)。贞观二十一年(647年),王玄策以正使的身份再度前往印度,被卷入中天竺的王位篡夺事件,创造了“一人灭一国”的传奇战绩。显庆二年(657年),王玄策第三次出使印度。王玄策在印度各地访问期间,还曾前往摩诃菩提寺参拜。关于这些印度旅行的事迹,他虽记录有《中天竺行记》一书,唯完本早已失却,只余下《法苑珠林》《解迦方志》等散逸残篇。在唐代中印两国的交往中,王玄策出使印度意义很大。中国古代从事对外交通活动的人最主要有3种,即僧侣、使节和商人,如果说玄奘是唐代僧侣舍身西行求法的典型的话,王玄策则是官方使节的突出代表,在唐朝与天竺诸国交往的历史上占有重要的地位。