通信卫星时代:始于一只硕大“气球”

文/

▲ 在巨大的“回声1号”面前,人和汽车显得如此渺小

1960年8月12日,一颗奇特的卫星由美国的一枚新型运载火箭送上太空。这颗卫星不同以往,进入轨道后它开始慢慢膨胀,最后由小变大,成了一个直径30米的大气球。

这只气球名叫“回声1号”,是人类发射的第一颗无源通信卫星。

“气球”的由来

为什么要用昂贵的火箭发射一只“气球”呢?

这个主意来自贝尔实验室通信研究室主任约翰·皮尔斯。早在1936年,皮尔斯从加州理工学院获得物理学博士学位后进入贝尔实验室,二战期间他研究过雷达,对雷达从高频向微波的过渡起到过重要作用。之后的十年里,皮尔斯一直从事行波管研究。奥地利人康夫纳发明了高灵敏度放大器行波管,皮尔斯不仅推导出了它的工作原理,而且进行了改进,使它的功率比康夫纳的大得多。

从1954年起,皮尔斯开始参与卫星研究。在火箭、卫星的讨论热潮中,他在一次会议上作报告时计算出了卫星通信需要的功率,受到了热烈响应。随后,他将自己的计算写成了一篇题为《轨道无线电中继系统》的论文,1955年初发表在美国火箭协会的《喷气推进》杂志上。

当时,国家航空咨询委员会一个名叫奥沙利文的工程师设计了一种巨大气球,想使它成为一颗测量大气边界密度的卫星。当这个像一只银色海滩气球的巨物出现在海军的一个软式飞艇的机库时,皮尔斯赋予了它一种不同用途,他设想用这只气球把无线电信号从地球的一边反射到另一边,使那些更远地方的国家也能方便地接收到。这种卫星对于美国宇航局来说是求之不得的,贝尔实验室也可以因此发挥自己的特长,于是皮尔斯和贝尔实验室的几十名研究人员参与了这项试验,并最终研制出了这颗气球式卫星。

“回声1号”重62千克,虽然是一只气球,可是材质却不像普通气球那样用的是橡胶,而是一种非常结实的聚脂薄膜,别看厚度只有0.08毫米,薄得还不如香烟盒的一层包装纸,却可以抵御住陨石撞击。为了增加对无线电波的反射能力,薄膜表面还涂上了一层0.013毫米的铝箔,从而使反射率达到90%以上。

1960年5月13日,“回声1号”首次搭载德尔塔新型运载火箭从卡纳维拉尔角17A发射台升空。这种三级液体火箭是德尔塔系列运载火箭的第一种型号,全长28.06米,最大直径2.44米,起飞推力675.78千牛,可以把271.8千克有效载荷送入370公里的圆轨道,或者把43.3千克载荷送入地球同步转移轨道。可惜,这次发射师出不利,火箭第二级发动机关机后,姿态控制喷管系统发生了故障,第三级火箭没能正常点火,致使“回声1号”未能进入预定轨道。同年8月12日,名为“回声1A”的第二颗“回声1号”发射成功。发射前,这只特殊气球经过挤压后装在一只容器里,入轨两分钟后它在轨道上展开,里面的升华剂随着阳光的照射开始膨胀,随之形成一只巨大的圆球。因为贝尔实验室属于美国电话电报公司,所以“回声1号”也是第一颗为私营企业服务的卫星,标志着航天商业化的开始。

▲ 行波管是关键的功率放大仪器,它首先用在卫星地面中继站上,后来成为通信卫星的关键器件。这个1.58千克的行波管可产生至少11瓦的射频输出

▲ 贝尔实验室1959年为“回声1号”研制的长15米、重18吨的喇叭形天线,用于探测气球卫星反射的无线电波

▲ 美国为纪念“回声1号”成功发行的邮票

通信卫星的雏形

“回声1号”是一只气球,又不是一只简单的气球,它是世界上第一颗试验通信卫星,它的发射成功为卫星通信试验提供了极大帮助。仅在第一个月内,科学家们就利用它完成了400多项试验,转发了美国到法国的越洋电报,接通了美国和英国的越洋电话,试验了向英国和法国传递邮件,帮助合众国际社进行了电传试验。1962年4月24日,“回声1号”又完成了从加利福尼亚州到马萨诸塞州之间进行的电视图像传输试验。这次试验成为当时世界的头号新闻,人们兴奋地看到卫星转播电视的时代已经为时不远了。

“回声1号”的这些试验,证明人造卫星是电视和电话转播的有效工具。1964年1月25日,“回声2号”又从范登堡空军基地发射成功。这是一只和“回声1号”相似的大气球,只是直径增加到41米,厚度也略有增加,它首次实现了美国与苏联之间的卫星通信。

不过,两颗“回声号”气球还只是无源通信卫星,由于没有装载转发器,它只能被动反射电波,而且反射的电波信号非常微弱,还无法完全满足卫星通信的需要。

“回声1号”的升空揭开了通信卫星从无源到有源、从近地轨道到静止轨道的序幕。1960年10月4日,美国发射了有源通信卫星——“信使1B”,它携带了5台磁带录音机,1台用于语音,4台用于电传,可以在14分钟的时间里传输80万字。虽然因为故障,卫星只在太空逗留了17天,可它却是一次有益的尝试,专家们用它进行了别致的通信试验。他们事先把《圣经》录制在磁带上,当“信使1B”飞越地面站上空时趁机把这些信息传送到卫星上,当卫星再次飞越地面站时再传回地面。试验中,这位太空“信使”表现十分出色,只用14分钟就传送了包括77万多个词汇的《圣经》,另外还传输了1.8亿个词汇和60幅传真图像。

其实,“信使1B”进行的这种有源通信卫星试验早在“回声1号”发射前就已经开始。1958年12月18日,美国用宇宙神火箭把一颗名为“斯科尔”的卫星送入近地点184公里、远地点1462公里的椭圆形轨道。“斯科尔”给人留下最深的印象是它携带的录音带,上面录制了美国总统艾森豪威尔的圣诞节祝词。“斯科尔”因此被称为“会说话的卫星”,那段祝词成为来自太空的第一个声音。可惜发射13天后,卫星突然“哑巴”了,几天后它坠入大气层,结束了短暂的使命,原来卫星的电能来自蓄电池,寿命只有13天。

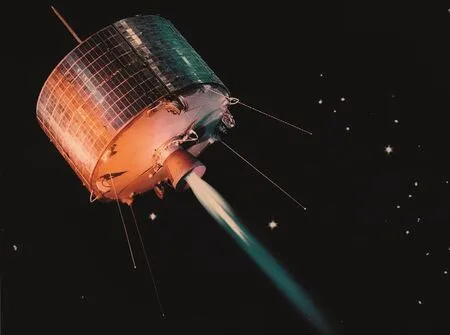

▲ 电星1号卫星

▲ 工作人员在装配“中继1号”

▲ 辛康2号通信卫星

▲ 辛康3号通信卫星

实现跨洋通信

贝尔实验室的目标也瞄准了这种安装收发设备,能接收和发射无线电信息的有源通信卫星,他们研制了电星1号卫星并于1962年7月10日发射成功。为了把这颗重77千克、直径876厘米的圆球送进太空,美国电话电报公司向美国宇航局支付了300万美元的火箭发射费用。“电星1号”最突出的成就是进行了世界上第一次跨越大西洋的电视转播。以前从帝国大厦发射电视信号时,传送距离不过80多公里,但是经过卫星后却轻松地跨越了大西洋。在整夜播放的电视节目里,美国国旗迎风飘扬,美国电话电报公司主席卡普尔在发言,法国女演员和吉他演奏者在演出。尽管图像效果不太好,可是美国、英国和法国的电视观众却看得津津有味,后来许多历史学家把这一天称作“环球村的诞生日”。1963年5月7日,美国又成功发射了“电星2号”。

在“电星”成功的基础上,美国又先后于1962年和1964年用德尔塔B火箭发射了和“电星”相似的中继1号和2号有源通信卫星。“中继1号”首次实现了跨越太平洋的卫星通信,实现了美国和日本之间的电视、电话、传真和数字传送,并及时转播了一个重大历史事件:1963年11月23日,“中继1号”准备按计划进行美国和日本之间的第一次电视转播试验,就在试验前大约两小时,美国总统肯尼迪突然遇刺,“中继1号”利用试验的机会及时进行了报道,使全世界千百万观众很快看到了这个特大新闻。

不论是早期的“斯科尔”“回声1号”“信使1B”,还是后来的“电星”或“中继星”,都还是近地轨道通信卫星,通信时间和覆盖范围都有很大局限。近地轨道卫星的轨道周期较短,一般只有90到100分钟,飞越某个地方的通信时间最多只有十几分钟。同时,卫星轨道的高度较低,覆盖范围十分有限,要想覆盖整个地球,只有增加在轨卫星的数量。为了解决这些问题,科学家们决定发展地球同步轨道有源通信卫星。

“辛康”是第一颗能进行电视转播的地球同步卫星。从1963年到1964年,美国分别用“德尔塔B”和“德尔塔D”发射了辛康1至3号通信卫星。“辛康2号”入轨后成功进行了通信试验,“辛康3号”定点于国际日期变更线上空,向全世界直播了1964年的日本东京奥运会。

卫星通信无与伦比的巨大优越性使人类看到了一个崭新的通信时代已经来临。早在1961年,美国总统肯尼迪就向全世界发出了盛情邀请:“所有国家为了世界和平和全世界人民亲密的兄弟情谊,都来参与通信卫星系统。”他的话表达了人类共同发展卫星通信技术的愿望。肯尼迪的号召得到了许多国家的响应,1964年,美国、日本和加拿大等11个国家倡议成立了国际卫星通信组织,并于第二年发射了自己的第一颗卫星——国际通信卫星1号,它有一个好听的名字——“晨鸟”。从此,人类世界步入了卫星通信时代,而这个崭新的时代始于“回声1号”那只硕大的气球。

1968年5月22日,“回声1号”坠入地球大气层,烧毁于夏威夷南部上空。在8年的太空飞行中,它环绕地球4000圈,为人类卫星通信技术的发展立下了不朽功勋。领导研制它的约翰·皮尔斯后来被称为通信卫星之父。1963年,他被授予爱迪生奖,理由是“对于他在卫星通信的先驱和领导工作,以及鼓励他在电子光学、行波管理论和电子流噪声控制方面的贡献”;1975年,皮尔斯又被授予荣誉勋章;1995年,85岁的皮尔斯荣获了世界上最重要的工程成就奖——德雷珀奖。

▲ 辛康通信卫星使用的海上测量船

▲ 工作人员在调试“晨鸟”