针灸治疗下肢缺血性疾病临床用穴频次分析

王 蕊,周桂桐,姜希娟,杨正飞

(天津中医药大学,天津 300193)

下肢缺血性疾病是由于动脉狭窄或闭塞而导致动脉血流中断、闭塞动脉远端组织灌注不足、循环障碍的一系列疾病的总称,属于中医“脱疽”、“脱骨疔”等疾病范畴。针灸具有疏通经络的作用,对于疼痛、肌肉萎缩、跛行等下肢缺血性疾病相关症状的改善具有较显著的效果。由于下肢缺血性疾病包含动脉闭塞、多发性大动脉炎、糖尿病足等一系列疾病,为探讨十四经腧穴及经外奇穴对下肢缺血性疾病治疗的共性。

笔者检索中国知网(CNKI)中国学术期刊全文数据库、维普网、万方数据库2000年1月—2018年5月关于针灸治疗下肢缺血性疾病的随机临床对照试验(RCT)及临床对照试验研究(CCT)文献,将筛选后符合纳入标准的文献的使用腧穴进行汇总并进行统计分析,现具体介绍如下。

1 研究对象

2000—2018年国内针灸治疗下肢缺血性疾病的随机临床对照试验(RCT)及临床对照试验研究(CCT)。

2 研究方法

2.1 检索文献方法 检索范围:中国知网(CNKI)中国学术期刊全文数据库、维普网、万方数据库,(2000年1月—2018年5月)。

检索方法:采用计算机检索方法,在中国知网(CNKI)中国学术期刊全文数据库、维普网、万方数据库中,使用高级搜索方式,同时选用两个主题框进行输入,将针灸治疗方法(包括针刺、针灸、灸、电针、穴位注射、穴位埋线)分别输入其中一个主题框中,再将下肢缺血性相关疾病[1](包括动脉栓塞、动脉血栓、动脉硬化闭塞症、血栓闭塞性血管炎、多发性大动脉炎、雷诺综合征、糖尿病足、脱疽)分别输入到另一主题框中,针灸治疗方法与下肢缺血性相关疾病两两组合分别进行搜索,对2000年1月—2018年5月全部期刊文献进行检索。

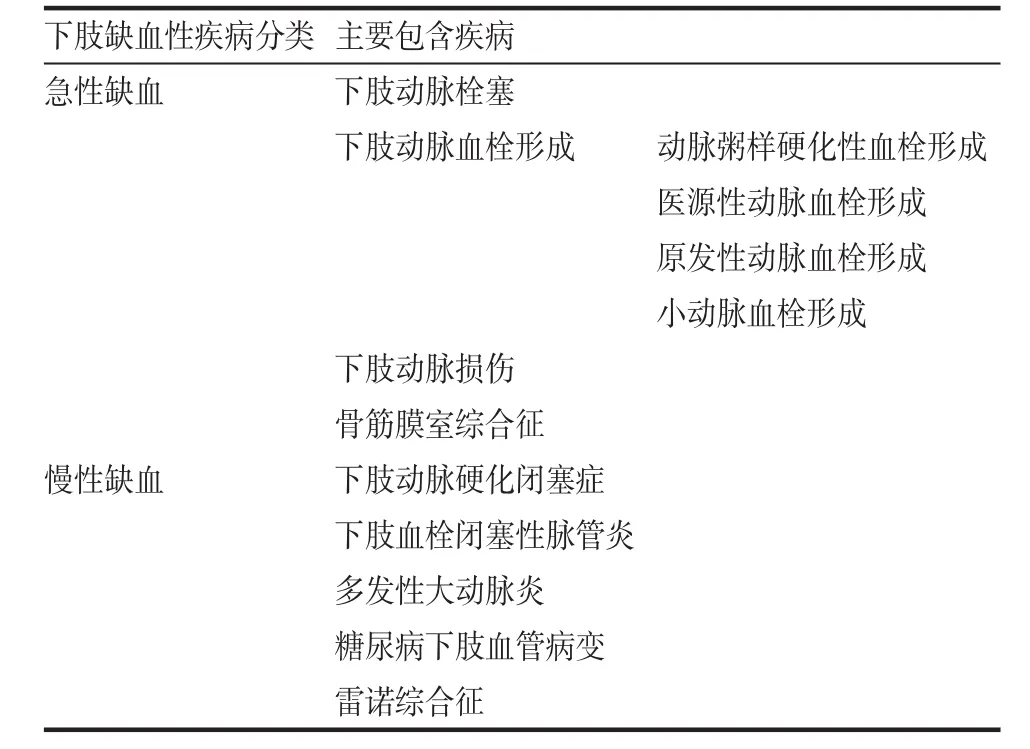

其中,下肢缺血性疾病是一系列疾病的总称,主要包括内容[2-3],见表1。

2.2 文献纳入标准 1)原文献必须是随机对照试验(RCT)或临床对照试验研究(CCT)。2)文献中研究对象必须是明确归属于下肢缺血性相关疾病范围,并排除具有重要脏器器质性病变、感染性疾病、代谢性疾病等的患者。3)研究有明确的诊断标准及疗效评价标准。4)治疗组须将针刺、灸法、电针、穴位注射、穴位埋线等针灸方法作为主要治疗手段,单独或结合其他治疗方法;对照组采用与治疗组不同的治疗方法。

表1 下肢缺血性疾病分类

2.3 文献排除标准 1)叙述性研究文献、病例复习和回顾性研究;无对照的病例观察及临床病例分析;评论、评述、综述及专家经验谈、医家自述等。2)针灸治疗由下肢缺血所引起的其他非相关性疾病的临床研究。3)无具体用穴描述的临床研究;以药物或非针灸疗法作为单独治疗手段的临床研究;以观察耳穴、头穴、阿是穴等非十四经腧穴作用为主要研究目的的临床研究;按灵龟八法、飞腾八法、子午流注理论取穴治疗下肢缺血性疾病的临床研究。4)重复发表的文献,保留发表年限最近的1篇,其余排除。

2.4 文献处理方法 1)将检索所得文献进行全文阅读、分析,纳入符合标准的文献。2)制作文献资料提取表,将文献中使用的腧穴及治疗方法等相关信息输入Excel电子表格进行分析,汇总计算文献中各种针灸的方法年涉及的相同腧穴的使用频次及百分比,同时,将各腧穴归于其所属经脉中,汇总计算各条经脉及经外奇穴所使用腧穴的总频次和百分比,得出结果。

2.5 腧穴分析 1)腧穴纳入标准:仅限于文献中使用的十四经腧穴和经外奇穴,包括主穴和配穴。2)腧穴排除标准:耳穴、阿是穴、头穴线、全息针、腕踝针等腧穴;按灵龟八法、飞腾八法、子午流注等理论指导的取穴[1-2]。

3 结果

3.1 文献检索结果 按照上述检索方法,共获得相关文献74篇,剔除不合格文献26篇,最终纳入48篇针灸治疗下肢缺血性疾病RCT/CCT文献(48篇文献中,包括针灸方法治疗糖尿病足的文献32篇,治疗糖尿病下肢血管病变的文献4篇,治疗下肢动脉硬化闭塞症的文献8篇,治疗下肢血栓闭塞性脉管炎的文献3篇,治疗雷诺综合征的文献1篇)。

治疗方法包括针刺、艾灸、穴位埋线、穴位注射、电针、温针灸,以及针刺配合推拿、针灸配合穴位注射、针灸联合中药等综合疗法。针灸治疗的下肢缺血相关疾病主要以下肢动脉硬化闭塞症、下肢血栓闭塞性脉管炎、糖尿病下肢血管病变等慢性缺血疾病为主。

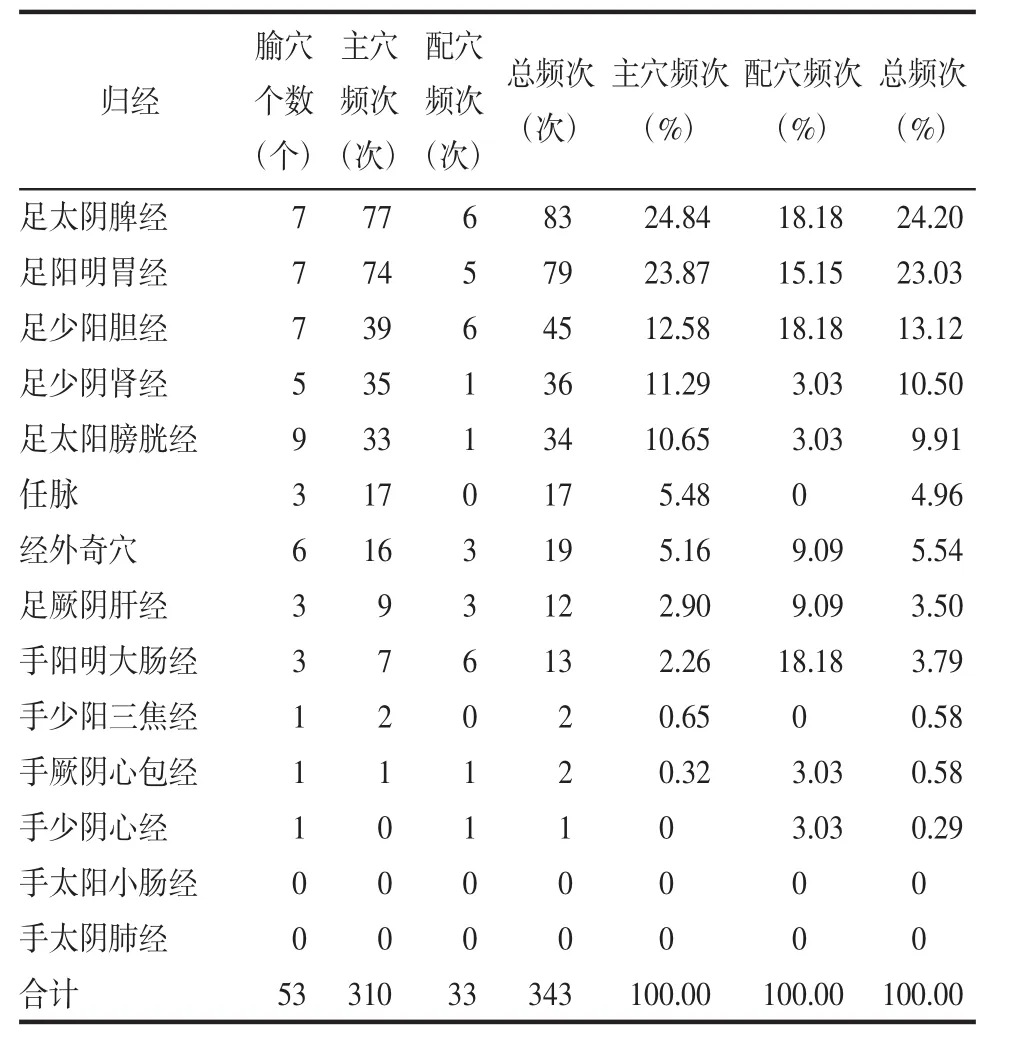

表2 针灸治疗下肢缺血性疾病十四经腧穴、经外奇穴使用频次及百分比

3.2 腧穴分析结果 将最后纳入的腧穴按所属经脉及经外奇穴进行分类,计算每条经脉及经外奇穴所使用腧穴的总频次和百分比,结果见表2。

从表2可以看出,纳入的48篇文献中共使用腧穴53个,使用的总频次为343次,其中,主穴频次为310次,配穴频次为33次。十四经脉中使用腧穴总频次较多的经脉有足太阴脾经、足阳明胃经、足少阳胆经、足少阴肾经、足太阳膀胱经,使用腧穴的总频次共为277次,占总数的80.76%。主穴使用频次较多的经脉有足太阴脾经、足阳明胃经、足少阳胆经、足少阴肾经、足太阳膀胱经;配穴使用频次较多的经脉有足太阴脾经、足少阳胆经、手阳明大肠经、足阳明胃经、足厥阴肝经。

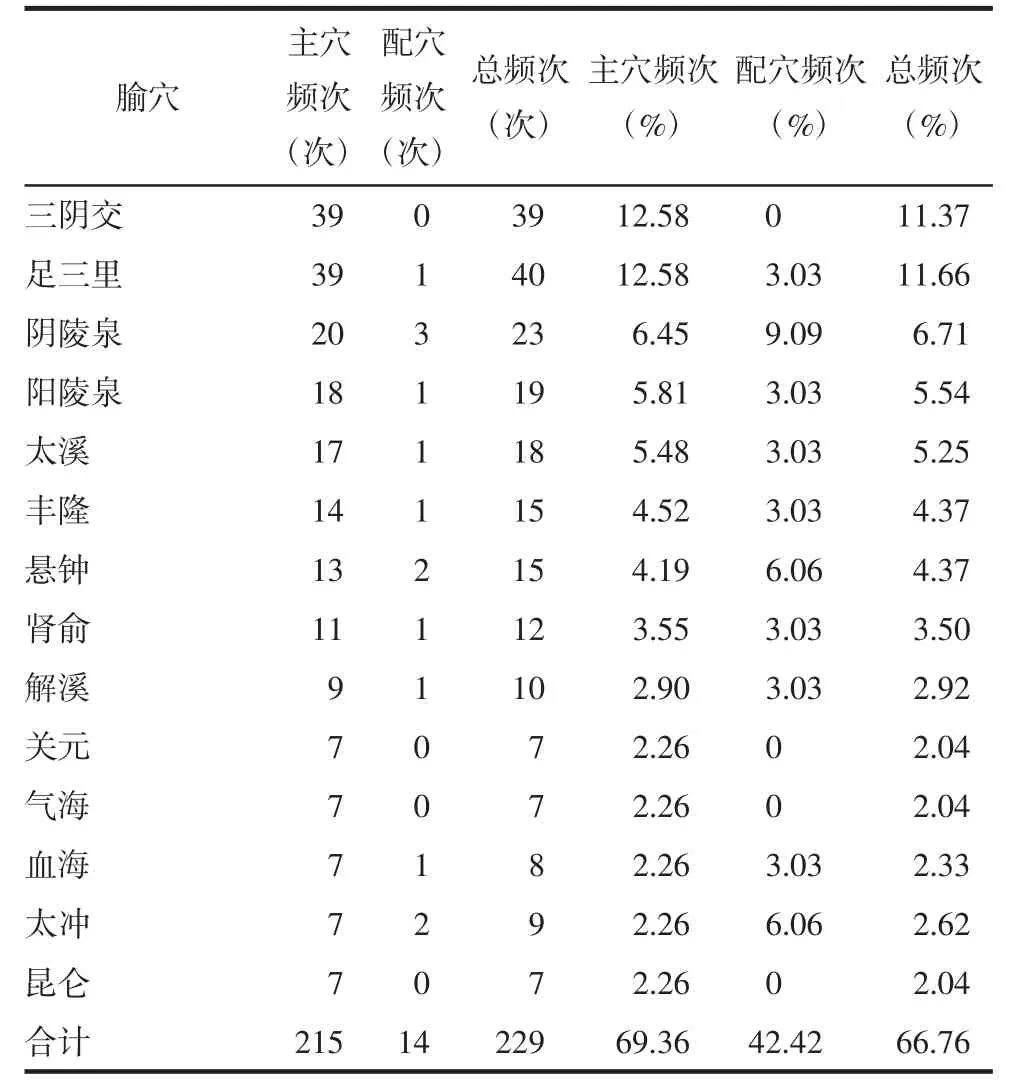

通过进一步整理分析,腧穴具体使用频次及百分比情况,见表3。

从表3可以看出,使用总频次较高的腧穴包括足三里(足阳明胃经)、三阴交(足太阴脾经)、阴陵泉(足太阴脾经)、阳陵泉(足少阳胆经)、太溪(足少阴肾经)。其中,主穴使用频次较高的腧穴包括足三里(足阳明胃经)、三阴交(足太阴脾经)、阴陵泉(足太阴脾经)、阳陵泉(足少阳胆经)、太溪(足少阴肾经);配穴使用频次较高的腧穴包括阴陵泉(足太阴脾经)、悬钟(足少阳胆经)、太冲(足厥阴肝经)、足三里(足阳明胃经)、阳陵泉(足少阳胆经)。

表3 针灸治疗下肢缺血性疾病常用腧穴使用频次及百分比

4 讨论

下肢缺血性疾病是由于动脉狭窄或闭塞,引起下肢动脉缺氧、缺血、组织灌注不足的一类临床常见疾病,随着人们生活水平的提高、饮食结构的改变及人口老龄化的加剧,下肢缺血性疾病呈现逐年上升的趋势,其最终导致患者截肢,甚至死亡,严重影响了患者的生活质量及生命安全。目前,对于下肢缺血性疾病的治疗,主要包括外科手术、介入、药物等治疗方法[4],但由于上述治疗在临床应用中均存在一定的局限性,使下肢缺血性疾病的治疗缺乏突破性的进展。20世纪末,随着“治疗性血管新生”概念的提出,使缺血部位血液循环的重建成为可能,也为下肢缺血性疾病的治疗提供了新的方法[5-6],其中,干细胞移植治疗下肢缺血性疾病,在临床及实验研究中都显示出了显著的有效性,为下肢缺血性疾病的治疗开辟了新道路[7]。

下肢缺血性疾病属于中医的“脱疽”范畴,发病主要是由外感六淫、饮食失宜、脏腑经络功能失调等内外因素共同作用,导致肝肾亏虚、寒凝血瘀、瘀久化热,使气血凝滞,脉道不通,筋脉失养[8-9]。在中医临床中,对于下肢缺血性疾病的治疗,则多采用辨证与辨病相结合,应用活血化瘀、疏通经络、温阳补血、散寒化痰等治疗方法,配合进行治疗。其中,针灸常被作为辅助治疗或护理保健方法,对于下肢缺血性疾病症状的改善及其病情发展的预防,具有积极的作用。通过本文以上统计分析结果发现,针灸治疗下肢缺血相关疾病主要以慢性缺血疾病为主,而针灸治疗取穴主要以下肢经脉为主,并以足太阴脾经与足阳明胃经两经选穴最多,其中,足三里、三阴交、阴陵泉是使用频次最多的腧穴,体现了针灸选穴的局部取穴、循经取穴及辨证选穴的原则。脾胃为后天气血生化之源,选用足太阴脾经与足阳明胃经上的腧穴,使气血生化有源,下肢经脉可得气血濡养。足三里为足阳明胃经的合穴及胃的下合穴,三阴交为下肢三条阴经共同交会的腧穴,阴陵泉为足太阴脾经的合穴,均具有健脾燥湿益血、调补肝肾、疏通下肢经脉等功效,对于下肢缺血性疾病的治疗具有重要的作用,值得进一步深入研究。而本文旨在为今后针灸临床治疗及实验研究下肢缺血性疾病提供选穴依据。

在西医临床治疗中,对于下肢缺血性疾病的治疗主要在抗凝及扩血管治疗的基础上结合外科手术、介入、细胞、分子治疗等方法,其最终的根本目的在于促进缺血下肢的血管新生。但由于下肢缺血患者的特殊体质及手术禁忌等方面因素的影响,使具有治疗性血管新生作用的细胞与分子治疗方法成为保守治疗的首选,因此,促进缺血组织血管新生成为目前研究治疗下肢缺血性病变的热点,但在中医临床中,目前已有大量临床研究表明,针灸治疗可促进下肢缺血组织的血管新生,恢复供血,降低缺血组织损伤,但相关机制研究较少,而在针灸促进血管新生的机制研究中,腧穴的选择是实现针灸治疗作用的关键因素之一。由于传统中医辨证论治特点,对于下肢缺血性疾病的针灸治疗,缺乏选穴规律的统一性。本文通过搜集临床相关文献,总结、归纳临床针灸治疗下肢缺血性疾病的用穴情况,在建立针灸促进血管新生的效应平台及挖掘主要用穴规律的前提下,更有利于进一步的机制研究。