选择梳理 区别利用

丁奎云

【摘 要】新课程理念强调以生为本,强调课堂互动,强调课堂生成。有效利用课堂生成问题,要分析选择、梳理分类、区别应对,有效利用。提问题,引发思考,让疑问成为学习的触发点;议典型,鼓励创造,让创造成为教学的生长点;辨是非,强化认知,让错误成为知识的巩固点;释歧义,拓展思维,使矛盾成为课堂的延伸点。在学生丰富的生成和教师的积极应对中,有序推进课堂教学,不断提高课堂效率。

【关键词】课堂;生成;策略

《课程标准》强调:“师生双方的互动往往会‘生成一些新的教学资源,这就需要老师能够及时把握,因势利导,适时调整预案,使教学活动收到更好的效果。”

前苏联著名教育家苏霍姆林斯基说过:“教育的技巧并不在于能预见到课堂的所有细节,而是在于根据当时的具体情况,巧妙的在学生不知不觉中做出相应的变动。”

生成是师生互动的必然。面对丰富的课堂生成,我们要如何应对,才能有效利用,推进课堂教学,促进课堂高效呢?

笔者就自己的一些经验,与大家做个交流。

一、提问题,引发思考

爱因斯坦曾经说过:“提出一个问题比解决一个问题更重要。”“学起于思,思源于疑。”问,是思维的开端,创新的基础。

从出示课题到情境呈现,从理解题意到分析关系,从计算到检验,从空间想象到操作验证,学生的疑问贯穿课堂始终。教师要不断地鼓励学生发问,而后将问题“踢”给学生:“谁来帮助解答这个问题?”引发思考,使问题成为学生各阶段学习的触发点。

相信学生并平等对待他们,他们就敢于发问、勇于质疑、善于解疑。

有时,在出示课题阶段,我们就可以问学生:看到这个课题,你知道我们这节课的学习内容是什么吗?

比如,我出示课题“找质数”,学生问:“什么是质数?怎么找质数?”学习由此开始。

在教学过程中,学生又问:是不是所有的奇數都是质数,所有的偶数都是合数呢?

我说:“这个问题提的很好,大家一起来举例比较一下吧。”

其实,学生提出这个问题,他自己一定就会往下思考。果不其然,这个学生最快举手解释了自己的问题:“不是所有的奇数都是质数,比如3、5、7等是质数,9、15等就是合数了,而1既不是质数也不是合数;除了2以外,所有的偶数都是合数。”

马上又有学生问道:“那是不是所有的质数都是奇数,所有的合数都是偶数呢?”

学生的问题一个接着一个,教师不要去回答他的问题,而是将问题“还”给学生,让他们自己去思考,由他们自己解决问题,更能激发他们的成就感。

黄爱华老师在上“圆的认识”时,将课题改成“井盖为什么是圆的”,只讲了不到10分钟时间,就放手让学生将自己想知道的问题自由上台写在黑板上。学生们写了二十几个问题,将黑板写满了,下课时间也到了,学生还意犹未尽。在与听课老师的互动阶段,黄爱华老师说:“学生能提出这些问题,其实他也能够自己回答这些问题了。”之后,他还展示了这节课在全国十几个城市教学时,学生提出来的各种问题。提出问题本身就能引发学生思考,一个个问题,就是一个个触发点,将教学不断往前推进。

二、议典型,鼓励创造

《课程标准》指出:“评价不仅要关注学生的学习结果,更要关注学生在学习过程中的发展和变化。”

学生的想法,对学生来说,都是一种创造。将学生的典型创造放大,是对学生创造性的最大鼓励,同时还可以使其成为课堂教学的生长点,一步步推进课堂教学,最终完成教学任务,实现教学目标。

学生的想法多数是再创造,有时也有原创造。教师要在巡视和交流中,了解学生的想法,并将典型的想法有序地提交给全班交流,“放大”这些想法,使这些想法成为一个个生长点,将教学一步步向前推进。

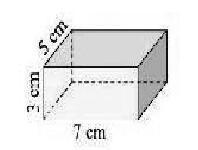

在“长方体的表面积”教学中,学生知道了长方体的表面积是指它6个面的总面积后,我就出示了课本中的情境和问题(如下图)

学生自主解答,全班交流阶段,我依次展示了以下想法:

1.逐个面计算,而后将6个面面积相加;

2.计算每相对的两个面面积之和,而后将3组面面积相加;

3.(7×5+7×3+5×3)×2

借助这三种想法,同学们不但掌握了长方体表面积的意义,而且还能够利用长方体相对面相等的特点进行列式计算,最后再应用乘法分配律进行简便计算,部分同学还归纳出了计算公式。

从放心让学生自己解答,到有序呈现,展示交流,再到归纳公式,学生的主体地位得到了充分体现。步步为营,依赖于学生的生成,课堂不断生长,同时还培养了学生的创造意识和优化意识。

三、辨是非,强化认知

心理学家盖耶认为:“谁不愿意尝试错误,不允许学生犯错误,就将错过最富有成效的学习时刻。”

学生在尝试学习过程中,经常发生错误。教师要积极利用这些错误资源,组织学生讨论,使学生在犯错议错纠错的过程中,不断强化概念、规则、规律,巩固课堂知识。

下面这道题的计算错误是典型的:2.5×4÷2.5×4=1

我们可以利用这个错误,组织学生讨论,进一步强化乘除混合运算的运算顺序。

师:这道题的计算对吗?为什么?

生的意见不一致。师让他们自己讨论,最后大家统一了意见:分数乘除混合运算,没有小括号时,按从左到右的顺序进行计算。这题的错误就在于改变了运算顺序。

有学生反对,说:“如果应用乘法结合律就可以使计算简便,答案就等于1啊!”

教师板书:2.5×4÷2.5×4=(2.5×4)÷(2.5×4)。问,是这样吗?学生回答说是。

教师又在“=”上写了一个“?”

学生们立即展开讨论,发现了问题,说“乘法结合律要在连乘中才能使用,这里是乘除混合运算,不能使用。”

有学生说:“那这题数字一样,好像可以简便啊!”

师问:“可以简便吗?”

學生再次展开讨论,最后统一了认识:“2.5×4÷2.5×4=2.5÷2.5×4×4=16,题中本来是先乘4再除以2.5,但在乘除混合运算中,也可以先除以2.5再乘4,计算的结果不会改变”。

从一道错题开始,层层剥笋,学生在讨论中不断产生问题,在问题解决中逐渐认识知识本质,认知因此得以巩固和强化。

四、释歧义,拓展思维

教学中学生往往会出现歧义甚至矛盾,教师不要急着做 “裁判”,而要及时捕捉这些矛盾,并组织辩论,使学生在辩论中应用知识、深化认识,拓展思维。

在教学“比的认识”时,学生举出了许多生活中的比,其中有一个例子是:“2014年世界杯德国1:0胜阿根廷队,夺得冠军。”

我将这个例子也写到黑板上,并不立即指出错误。

当教学到“比的后项不能为0”时,有学生问到:“那刚才举例当中的足球比赛双方比分为1:0,比的后项不就是0了吗?”

我装作为难的样子:“嗯,是呀,这里比的后项不就是0吗?”

就此,两种不同意见的同学引用所学知识展开了激烈辩论。

“什么叫比?书上说了,两个数相除,又叫做两个数的比。而除法中的除数不能是0,所以比的后项也不能是0!”

“可这里1:0的后项不就是0了吗?比赛中这种比经常见到!”

大家一下子陷入了困顿:比的后项肯定不能是0,但这里要怎么反驳呢?

我提示到:“比赛中的比,是我们数学里讲的相除关系吗?”

学生恍然大悟:“不是,这里是表示两个队的得分情况,不是相除关系。”

有同学总结道:“比赛中的‘比,名字和写法都跟我们数学中的‘比一样,但实际上表示的意义不一样,不能混为一谈。”

课堂教学经常会生成矛盾,这是一个很好的资源,在教师的组织下,同学们应用知识进行积极辩论,最后澄清了事实,统一了认识,并拓展了思维。

教学要有预设,但更要促进生成,这样的课堂,是真实的、生动的、活跃的;应用不同策略,有效利用生成,这样的课堂必然是灵动的、高效的、有价值的。

【参考文献】

[1]《义务教育数学课程标准(2011年版)》.北京师范大学出版社,第50页

[2]《义务教育数学课程标准(2011年版)》.北京师范大学出版社,第52页