一菌一虫沉思录

L确诊了,听到这个消息,我忧虑焦急的心情露出了一缕亮光。院长、主任、一线医生、二线医生、三线医生的脸上都绽露出胜利者的微笑和如释重负的轻松。

当我看到那张血培养检出G菌的化验单时,心头一紧,怎么是它?

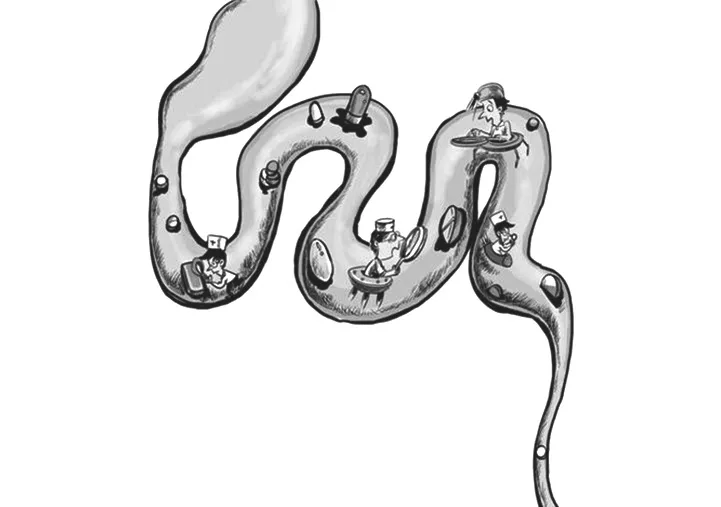

G菌,一种短小的阴性杆菌,人感染后可发烧、寒战,还会有反复的波状热。就是这么个小细菌,害苦了L。几个月来,她时而发烧,出汗,头痛,乏力,周身疼,多次反复。医生们撒网式检查,在做过头颈部CT、胸CT、腹部CT之后还做派特CT、心电图、心脏超声、腹部各脏器超声,还有血生化36项,及周围血静脉血,动脉血气分析……踏破铁鞋无觅处,病毒感染,细菌感染,感染性发热,非感染性发热,莫衷一是。在大动干戈中,社区医院送来了血液中检出G菌的报告。医生们回头再问L病史,几乎不约而同地肯定:就是它!G菌是个古老的细菌 ,为什么这样难发现呢?我陷入了深深的沉思……其实,L这样的诊病过程,我也有过一次相似的经历。那是在二十年前,我调到安庆市任市长。安庆紧靠长江,近江湖泊众多,水网沟渠纵横交错,水多是一大特点。我去安庆的时候,正赶上长江洪水,内涝严重,堤内堤外,一片汪洋。难题一个接一个,进厂、下乡、上堤、开会、调度、接访、座谈。只恨自己没有孙悟空的分身术,工作节奏安排得连感觉累的时间都没有。

我却发烧了,不规则的热、乏力。但面对一个环境全新、问题成堆的市长岗位,我只有在晚上去处理我的发烧问题。市立医院化验、吊水,一周过去了体温还是时高时低,乏力却越来越重。尽管出现在电视新闻中的我依然精神抖擞,但一离开工作环境,就瘫软在地,身边工作人员都说我病重了,班子的同事说我安排得太累。曾经是医学生的我却开始怀疑治疗是否对症。直到一天晚上十点多,一位经常在抗洪一线的军分区首长来看我,他说,你的情况和我们那些患血吸虫病的战士一样,是不是感染了血吸虫?院长、主任都摇头,一个北方人,还是市长,可能吗?但他们还是把血防所请来了,又是一系列的采血、化验……最后省医科大学的实验室确定:就是它!我确诊无误的是感染了血吸虫。

说真的,血吸虫这东西对我们那一代人来讲并不陌生。毛泽东主席的《送瘟神》诗篇曾经家喻户晓。但直到我到安庆当市长,血吸虫在沿江及江南的十几个省都还有传播,尤以湘赣鄂皖为重。就在我感染的上一年,安庆全市血吸虫新发病例就达近3万人。血吸虫病对沿江人的健康而言仍然是“拿枪的敌人”。长江发洪水,江、湖、河、塘的水道连成了一体,我经常去处理的都是抢险、崩岸、管涌、塌方。宿松县有个复兴镇,面对鄱阳湖口,是洪水的重点地区,也是血吸虫的重点疫区。当时的宿复路路况很差,我几次都是乘车进去,蹚水出来。

之后,经过规范的抗血吸虫治疗,我基本痊愈了。但是,始终令我放不下的是我为什么没能及时确诊。这次L的G菌确诊过程又勾起我对这段往事的回忆,引起我对医学、生态、社会若干问题的沉思。

——关于疾病和人。人是一个生物体,是自然的一部分,又是自然的统一体。疾病作为人的非健康状态,是病原体在生物或其他非生物作用下对人体生理生化病理产生变化的过程或结果。所以,认识疾病,最不能忘记的是人也是生物体、生命体。

——关于高技术下的医学和人。当今医学的新高度,多数是新技术应用于医学的结果。高新技术无孔不入地介入了人们对疾病产生发展过程的辨析和治疗,光、电、声、波、同位素、网络、数据、人工智能等等都在医学上大显身手。但是,人的生物体特性,是有其基本规律的,把握了这些规律,新技术大放异彩。反之,新技术的滥用对作为生物体的人都是一种创伤性危害。

——关于医学模式变化和人。20世纪中叶以来,由于疾病谱的变化,人们对医学模式的认识概括描述也有了新变化,更多地强调社会生产、社会活动对人类健康疾病的影响。但是,人作为一个生物体,任何病原体在一定条件下都可能对人产生侵害。生物性是新医学模式中不可或缺的。

L的G菌感染,我的血吸虫感染,都属流行病学范围,就我们的职业经历来讲,其传播途径、易感人群都不典型,我们的发病可能是偶然的。作为自然的、生物的人,和现今社会发展与自然生态之间的关系状况,却体现了偶然性中的必然性。

人是自然的,生病是自然的。爱护我们的生命,请爱护大自然吧,且行且珍惜!

(青未了)

摘自《农村工作通讯》