父母心理控制与青少年抑郁水平:应对方式的中介作用

赵桐 刘晓飞

〔摘要〕基于压力-素质模型,探讨父母心理控制与青少年抑郁水平之间的关系。采用父母心理控制量表、应对方式量表以及 SCL-90量表中抑郁分量表对235名高中学生进行测试。结果表明:青少年抑郁水平与父母心理控制、应对方式之间均存在显著相关。进一步回归分析表明,父母心理控制对青少年抑郁的直接效应显著;心理控制通过应对方式的中介作用对抑郁水平的间接效应显著。结论:父母心理控制会正向预测青少年抑郁水平,心理控制负向预测应对方式,应对方式负向预测抑郁水平。

〔关键词〕心理控制;应对方式;抑郁水平

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2018)19-0011-04

一、前言

青春期是抑郁症的高发时期。有调查显示,抑郁症在中学生群体中的检出比高达16%~35%[1]。抑郁除了会导致情绪低落、思维缓慢之外,还会使青少年产生饮食障碍和睡眠不良的状况,严重的还会对生活质量产生影响[2]。这表明中学生的抑郁症状已成为一个不容忽视的问题。因此,对中学生抑郁的形成机制以及影响因素的探讨,不仅有助于抑郁的预防与控制,更有助于心理健康教育有针对性地推进与发展。

(一)父母心理控制与抑郁水平

生态系统理论指出,家庭作为“微系统”之一,在个体发展的过程中所产生的影响最大,也最为深远[3]。在父母对子女的教养方式中,父母心理控制因其隐蔽性和潜在性[4]受到了研究者的广泛关注。父母心理控制是指父母通过引发愧疚、爱的撤回、产生焦虑感等策略来干预子女的情感和情绪,最终达到對孩子自我发展和自我表达的控制[5,6]。这种控制会妨碍个体自主需求的满足,从而导致无法形成安全和积极的自我意识,最终产生较多的焦虑和抑郁问题[7,8]。大量相关研究也已发现,经历高水平父母心理控制的青少年,会表现出更多的内化问题,其中就包括焦虑,抑郁和低自尊等问题[9-12]。可见,父母心理控制是影响抑郁水平的重要因素。

(二)应对方式的中介作用

目前心理控制与青少年内化问题的相关研究都得到相对一致的结果,但很少有研究探寻心理控制与抑郁的机制问题。陈晓等人指出,在实际生活中即使父母采取相同的心理控制策略,对青少年产生的效果也并不一致。可见,在心理控制和抑郁之间还存在着中间变量[13]。素质-压力模型指出,个体产生抑郁的原因除了压力事件本身,还包括人格、归因方式和应对方式等个体素质因素[14]。应对方式是指个体为适应当下环境而做出的行为和认知上的改变[15]。有研究发现,同样处在压力性生活事件下,个体的应对方式越积极,抑郁水平就会越低[16-18]。也就是说,积极应对方式(聚焦问题解决,寻求帮助)的个体与消极应对方式(聚焦缓解消极情绪,逃避问题)的个体相比,更能从本质上解决问题,减少负性生活事件所带来的压力,从而降低抑郁水平[19]。

国内外的研究表明,个体的应对方式会受到父母教养方式的影响。父母采用过多的干涉、拒绝、否认等不良教养方式,不仅不利于子女良好应对方式的形成,反而会导致子女使用不合理应对方式[20,21]。父母心理控制通过操控子女的情绪、思想以及亲子之间的情感连结,很容易引发子女的消极认知,并产生消极的应对方式。由此推断,应对方式在父母心理控制对抑郁的影响过程中具有一定的中介作用。在对应对方式的研究中,有研究者发现采取积极的应对方式,有助于问题的解决,减轻负面情绪,并降低抑郁的水平[16,20,22,23]。可以推测,青少年在面对父母的心理控制时,若能使用成熟的应对方式,可以有效地缓解不良教养方式对自己心理健康水平的影响。

基于此,本研究拟探讨应对方式在父母心理控制和青少年抑郁水平之间的中介作用,以期从应对方式入手,为中学生抑郁水平的预防及干预提供新的视角和理论研究基础。

二、研究方法

(一)被试

研究被试来自山西省某高中学生,通过发放问卷的方式施测,共发放问卷260份,回收整理得到有效问卷235份,其中男生109人(46.2%),女生126人(53.8%),有效回收率为90.77%。被试平均年龄为16.4岁,其中最小为15岁,最大为19岁,年龄的标准差为0.70。

(二)工具

1.父母心理控制量表

采用 Wang 等编制的父母控制问卷[24]。本研究采用其中的心理控制分量表进行心理控制的测量。该量表包含18个题目,采用 Likert 5点式计分(1=“完全不符合”,5=“完全符合”),要求被试根据实际情况中父母对自己使用的心理控制策略进行回答,所有项目的平均分代表个体感受到的父母心理控制程度,得分越高程度越高。在本研究中,该问卷的克伦巴赫α系数为0.92。

2.应对方式量表

采用解亚军、张育军编制的简易应对方式量表[25]。分为积极应对和消极应对两个分量表共20个题目。该量表采用 Likert 5点式计分(0=“不采取”,4=“经常采取”),要求被试根据实际生活里面对应激事件时做出的反应进行回答。根据问卷编制者的建议,在应对方式的倾向计分上,对积极应对和消极应对的总分分别进行标准化分数转换,随后将积极应对与消极应对的标准分数进行相减,分数越低,表明该被试更趋向于使用消极应对方式;分数越高,表明该被试更趋向于使用积极应对方式。在本研究中,该问卷的克伦巴赫α系数分别为0.81和0.71。

3.抑郁量表

采用Derogatis[26]编制SCL-90清单,并选取其中的抑郁分量表。抑郁分量表共13个题项,采用 Likert 5点式计分(1=“无该症状”,5=“自觉该症状严重”),要求被试根据实际情况进行回答,所有题项的平均分代表个体的抑郁水平,得分越高抑郁越严重。在本研究中,该问卷的克伦巴赫α系数为0.91。

(三)数据处理

根据温忠麟推荐的方法,使用百分位 Bootstrap 法进行中介效应检验[27],该方法可有效减少以往经典参数检验方法造成的 I 类和 II 类错误的概率。中介模型检验工具使用 SPSS 25.0结合Hayes(2018)编制的 PROCESS 3.0宏程序。

(四)共同方法偏差

由于本研究采用自陈式量表进行数据收集,可能会导致共同方法偏差。为控制该效应,根据相关研究建议,在程序上采取匿名方式测量;在统计上采用 Harman 单因素检验对所有题项进行分析,发现共有33个因子特征值大于1,第一个因子解释的变异量为24.29%,小于标准所制定的40%,说明本研究数据不存在共同方法偏差。

三、数据分析

(一)父母心理控制、应对方式和抑郁的描述统计及相关分析

如表1所示,相关分析表明:相关变量之间相关显著。

(二)各变量的性别差异

在对样本进行独立样本t检验后,发现父母心理控制,应对方式和抑郁在性别上差异不显著。

(三)中介作用检验

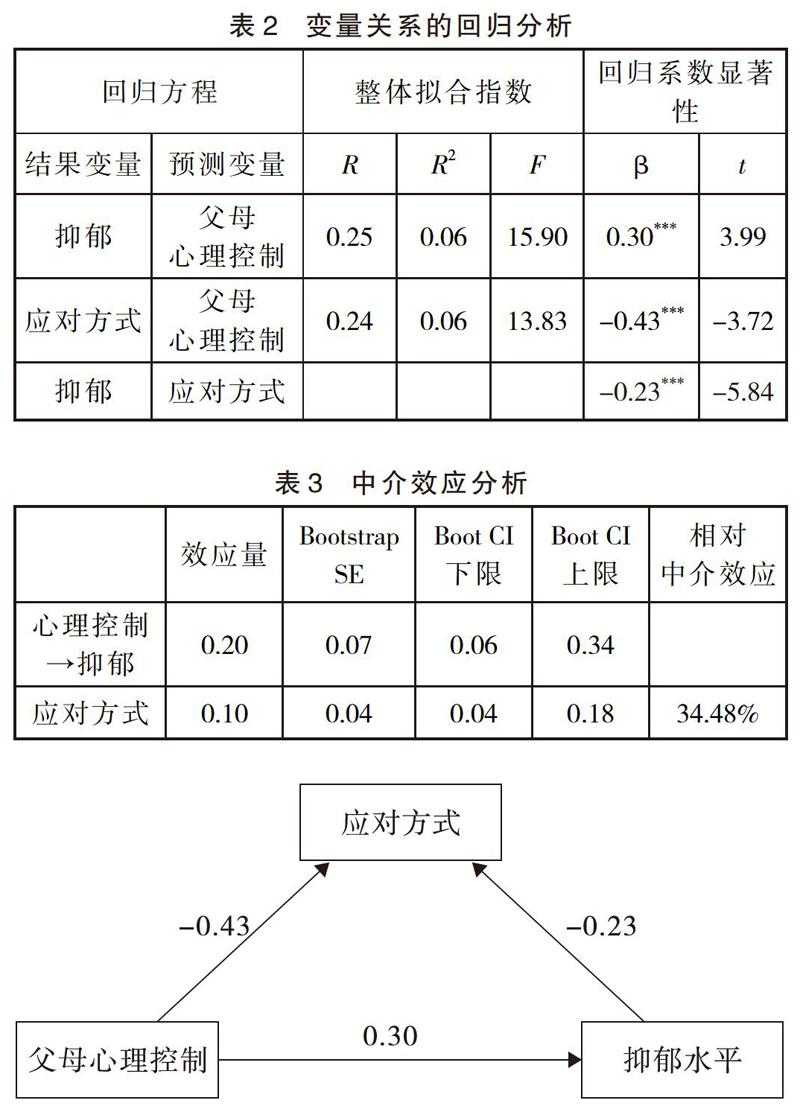

使用 Hayes(2018)编制的 Process 宏程序,分析应对方式的中介作用。回归分析结果表明(见表2),父母心理控制可以显著正向预测抑郁水平;父母心理控制可以显著负向预测应对方式。应对方式可以显著负向预测抑郁水平

根据温忠麟提出的方法,使用Bootstrap 法进行中介效应检验,检验结果如表3所示。结果表明:父母心理控制对青少年抑郁的直接效应显著(t=2.75,p<0.05),效應值为0.20;父母心理控制通过应对方式对青少年抑郁的间接效应大小为0.10,其95%的置信区间为[0.04,0.18],置信区间内不含0值,表明应对方式起中介作用;应对方式对抑郁的直接效应也显著(t=-5.84,p<0.001),效应值为-0.23。可见,在父母心理控制和青少年抑郁水平的关系中,应对方式的中介作用占34.48%。

四、讨论

(一)父母心理控制对青少年抑郁的直接效应

本研究验证了父母心理控制对青少年的抑郁水平产生的影响,即父母心理控制得越多,越容易引发青少年的抑郁情绪。这与已有研究的结果一致。青少年进入中学之后,在校时间会远远多于与父母待在一起的时间。因此相较于儿童期,父母会逐渐减少诸如监视、设定界线等方式的行为控制,而更多的转向情感方面的操纵与控制,即心理控制。青春期的青少年正是自我同一性迅速发展的时期,他们需要足够的空间去确立身份的独立感。而使用心理控制策略的父母,会将自己的想法和意愿强加给子女,并要求他们贯彻和执行。青少年为避免指责和失去关爱不得不服从父母的心理控制。这种内心的矛盾会使得青少年无法满足自己的想法和需要,从而产生抑郁。

(二)应对方式的中介作用

本研究发现应对方式在父母心理控制和抑郁水平之间起中介作用,这是心理控制影响抑郁的内在和实质性原因[24]。从结果上来看,心理控制负向预测应对方式,即父母的心理控制越多,青少年就越有可能采取消极的应对方式。正如素质-压力模型所强调的,抑郁是由压力事件和个体素质因素共同作用而成的[16,18,23]。进入青春期的青少年正处于“分离-个体化”的过程,他们渴望与父母保持距离以完成个体的自我发展。但如果父母在此时施加过多的心理控制策略,则会很大程度上阻碍青少年自主需要的满足。当这种需求被阻碍和压制后,青少年需要在服从父母和追求自己的目标之间做出抉择,这种抉择会使他们内心感到冲突,从而导致焦虑、抑郁等情绪上的压力。而且,心理控制中诸如引发内疚、爱的撤回等策略会使青少年感受不到来自父母的呵护和关爱,更容易引发青少年消极的应对方式,并引起抑郁的产生。

尽管心理控制会对抑郁水平产生影响,但并不是说面对父母不当的教养方式就只能束手无策。从中介效应分析中可以看出,如果青少年能够采取积极的应对方式来应对父母的心理控制,则可以有效地减缓负面情绪,降低抑郁的风险。也就是说,在面对父母的心理控制时,若青少年缺乏合理的应对技巧,采取了消极的方式和态度,则会让抑郁水平更为严重;若青少年能够积极调整自我状态,使用适宜的归因方式并积极应对,则会在一定程度抵御心理控制对自己造成的损害,降低自身的抑郁水平。

五、结论与启示

父母心理控制可以显著预测正向青少年抑郁水平;应对方式在心理控制和抑郁水平之间起中介作用。

从本研究可以看出,对青少年抑郁水平的干预,要从家庭和青少年自身两方面入手。学校不仅要利用多种渠道对中学生进行心理健康教育的培训工作,加强青少年积极应对的能力,还要针对青少年的父母进行培训,努力转变父母对子女不当的教养方式,减少心理控制对青少年造成的影响,这样才能真正地帮助学生健康成长。

参考文献

[1]陈海燕,姚树桥,明庆森,等. 中学生的抑郁症状与生活事件:非适应性策略的中介作用[J]. 中国心理卫生杂志,2012(10):786-790.

[2]侯金芹,陈祉妍. 青少年抑郁情绪的发展轨迹:界定亚群组及其影响因素[J]. 心理学报,2016(08):957-968.

[3]Bronfenbrenner U,Ceci SJ. Nature-nuture reconcep-tualized in developmental perspective:A bioecological model[J]. Psychological review,1994,101(4):568.

[4]Schaefer ES. Childrens reports of parental behavior:An inventory[J]. Child development,1965:413-424.

[5]Barber BK,Harmon EL. Violating the self:Parental psychological control of children and adolescents.[J]. 2002.

[6]高鑫,邢淑芬,赵军燕. 父母的心理控制与儿童心理社会功能的关系[J]. 心理科学进展,2016(11):1792-1801.

[7]Settipani CA,ONeil KA,Podell JL,et al. Youth anxiety and parent factors over time:Directionality of change among youth treated for anxiety[J]. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology,2013,42(1):9-21.

[8]Soenens B,Park S,Vansteenkiste M,et al. Perceived parental psychological control and adolescent depressive experiences:A cross-cultural study with Belgian and South-Korean adolescents[J]. Journal of adolescence,2012,35(2):261-272.

[9]Pettit GS,Laird RD,Dodge KA,et al. Antecedents and behavior‐problem outcomes of parental monitoring and psychological control in early adolescence[J]. Child development,2001,72(2):583-598.

[10]Settipani CA,ONeil KA,Podell JL,et al. Youth anxiety and parent factors over time:Directionality of change among youth treated for anxiety[J]. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology,2013,42(1):9-21.

[11]Soenens B,Vansteenkiste M,Luyten P,et al. Maladaptive perfectionistic self-representations:The mediational link between psychological control and adjustment[J]. Personality and Individual Differences,2005,38(2):487-498.

[12]Soenens B,Vansteenkiste M,Luyten P. Toward a domain‐specific approach to the study of parental psychological control:Distinguishing between dependency‐oriented and achievement‐oriented psychological control[J]. Journal of Personality,2010,78(1):217-256.

[13]陳晓,丁玲,高鑫. 父母控制与初中生抑郁、危险行为的关系:神经质的中介效应[J]. 中国健康心理学杂志,2016(05):780-784.

[14]Belsky J,Pluess M. Beyond diathesis stress:differential susceptibility to environmental influences[J]. Psychological bulletin,2009,135(6):885.

[15]Lazarus RS. Coping theory and research:Past,present,and future. Fifty years of the research and theory of RS Lazarus:An analysis of historical and perennial issues[J]. Psychosomatic Medicine, 1993:366-388.

[16]张月娟,阎克乐,王进礼. 生活事件、负性自动思维及应对方式影响大学生抑郁的路径分析[J]. 心理发展与教育,2005(01):96-99.

[17]Compas BE,Connor-Smith JK,Saltzman H,et al. Coping with stress during childhood and adolescence:problems,progress,and potential in theory and research[J]. Psychological bulletin,2001,127(1):87.

[18]牛更枫,郝恩河,孙晓军,等. 负性生活事件对大学生抑郁的影响:应对方式的中介作用和性别的调节作用[J]. 中国临床心理学杂志,2013(06):1022-1025.

[19]苏志强,张大均. 8~12岁儿童心理素质与抑郁的关系:应对方式的中介作用[J]. 中国特殊教育,2015(02):72-77.

[20]Brewin CR,Andrews B,Furnham A. Intergenerational links and positive self-cognitions:Parental correlates of optimism,learned resourcefulness,and self-evaluation[J]. Cognitive Therapy and Research,1996,20(3):247-263.

[21]倪保臻,宋玉萍,井西学. 家庭教养对大学生人际关系及应对方式的影响[J]. 中国健康心理学杂志,2012(06):916-919.

[22]涂阳军,郭永玉. 生活事件对负性情绪的影响:社会支持的调节效应与应对方式的中介效应[J]. 中国临床心理学杂志,2011(05):652-655.

[23]Sontag LM,Graber JA. Coping with perceived peer stress:Gender-specific and common pathways to symptoms of psychopathology.[J]. Developmental psychology,2010,46(6):1605.

[24]Wang Q,Pomerantz EM,Chen H. The role of parentscontrol in early adolescents psychological functioning:A longitudinal investigation in the United States and China[J]. Child development,2007,78(5):1592-1610.

[25]戴晓阳. 常用心理评估量表手册[M]. 人民军医出版社,2010.

[26]Derogatis LR. SCL-90-R:Administration,scoring and procedures manual for the R(evised)version and other instruments of the psychopathology rating scale series[M]. Clinical Psychometric Research,1992.

[27]方杰,张敏强,邱皓政. 中介效应的检验方法和效果量测量:回顾与展望[J]. 心理发展与教育,2012(01):105-111.

(作者单位:山西大学教育科学学院,太原,030006)