社会规范对农户节水灌溉技术采用行为的影响分析

陈欣如,王礼力

(西北农林科技大学经管学院,陕西 杨凌 712100)

水资源在各产业尤其是农业的生产和发展中占据重要地位。尽管我国水资源总量位于世界前列,但人均占有量较低,仍属于严重干旱缺水国家,且我国水资源分布南北差异大,西北地区的水源缺乏问题尤为严重。水资源作为一种不可再生资源,可以通过推广使用节水灌溉技术来提高农业用水效率,发展节水灌溉也是维持社会可持续发展的重要战略任务之一。农民对节水灌溉技术的采用行为受到一系列的因素影响,包括个人特征因素,如性别、年龄、受教育程度等;家庭特征因素,如收入、兼业程度、耕地情况等;用水环境因素,如水价、用水紧缺度等。除上述客观因素外,社会心理因素,如社会规范也会对农户采用行为产生重要影响。

1 社会规范的构成及作用机制

迄今为止,国内外学者从不同角度阐释了社会规范这一概念。行为科学家R Gwin[1]认为:社会规范指组成特定社会的成员共同遵循的行为标准。R C Ellickson[2]认为,人们受到社会力量的制约从而形成社会规范,该规范说明某种行为是常规的且人们应当模仿该行为以避免受惩罚。R H Mcadams[3]认为,社会规范指的是个人由于内化的责任感,或是因为害怕外部的非法律制裁,或者两者同时存在,使人们感觉有义务去遵守的非正式社会常规。

Cialdini[4]等人提出的“规范焦点理论”将社会规范分为两方面,包括描述性社会规范以及命令性社会规范。描述性规范指出大多数人在某一特定社会群体中的实际行为,命令性规范反映了该群体中大多数人对某种行为的支持或反对。而根据Mcadams等[5]人的定义,社会规范也包括一些内化规范,是以个人对自我行为进行否定或称赞的心理制裁为保障从而执行的行为规则,即个人规范。个人规范既体现了内在化价值的自我担当,也是进行某种特定行为的义务感。因此可将描述性规范和命令性规范统称为狭义的社会规范,广义的社会规范除描述性规范和命令性规范外还包括个人规范[6]。

社会规范的三种表现形式对行为有各自不同的作用机制。描述性规范表现为人们的从众心理,个人往往会模仿社会上多数人的实际行为而做出行动,即别人怎么做我就怎么做。人们在特定的社会环境中面临规范行为选择时,会倾向于寻找一个描述性规范来指导自己的行为[7]。当农户所在区域的大多数人或对他影响较大的人采用了节水灌溉技术时,他就会偏向于使用同样的技术,因为参考他人行为能够使自己的行动更为安全合理。

H1:描述性规范对农户接受新型节水灌溉技术有正向影响。

命令性规范对个人行为的影响主要源于外来社会奖励或惩罚会促使人们选择或避免某种行为。对个人来说,一个重要的行为规则是和大多数人赞同或批评某行为的态度相一致。如果个人违反了这条规则,他们将会受到社会惩罚[8]。此处的社会惩罚是非正式的,包括谴责、放逐(被多数忽视)、不合作等。农村地区拥有比城市更加稳定社会网络,人们的来往更容易受到地域和亲属关系等因素的影响,他人的看法和意见对农户行为选择的影响也更大[9]。

H2:命令性规范对促成农户接受新技术的行为有正向影响。

个人规范涉及“做正确事情”的内在道德倾向或义务感,其影响行为的作用机制也是内在化了的。人们遵守个人规范的意愿不仅是基于对社会制裁的关注,而是基于避免违反个人规范的消极的自我情感体验。这些消极的自我情感体验包括内疚、羞愧、后悔等,这些都是由违反个人规范所造成的自我价值感降低带来的。

H3:个人规范对促使农户接受新型节水灌溉技术有正向影响。

2 数据来源及描述性统计分析

2.1 数据来源

本研究使用的数据来自于对陕西省杨凌区及周边农户进行的实地调研,调研地点包括杨陵街道、五泉镇、揉谷镇的12个村。杨凌农业示范区作为我国第一个农业高新技术产业示范区,是西北地区农业技术创新发展和推广的源地,其所处的农业技术扩散环境具有一定的代表性。围绕农户个人、家庭、用水环境及农户是否采用了节水灌溉技术和社会规范情况等有关问题,总共发放问卷408份,剔除信息不完全和明显矛盾的问卷后得到有效问卷372份。

2.2 样本农户情况描述

农户基本特征。样本农户中男性人数占51.8%;受访者年龄集中在45~60岁之间,45岁以下的人数仅占21.8%,说明农村青年劳动力流失情况较为严重。农户受教育程度总体偏低,仅有12.3%接受过高中及以上教育,大多数人为小学或初中水平;兼业程度大多以农业为主,但超过65%的人曾有外出务工经历;人均总年收入为9 701元,而人均农业年收入仅为3 672元,非农收入为主要经济来源。

农户种植特征。从样本农户种植结构来看,74.2%的农户种植了粮食作物小麦或玉米,且有58.1%的农户种植了猕猴桃、葡萄、红薯和绿化树等经济作物。农户家庭耕地面积大多在1~3亩之间,占总数的54.1%,且耕地块数较多,少有大片完整的土地,破碎化程度较高。在灌溉方式方面,未使用任何节水技术的只有22户,采用了低压管道输水和渠道防渗等传统的节水技术的占90.1%,采用了微喷灌和滴灌等效率较高的先进节水技术仅占15.0%。

3 模型选择与变量说明

3.1 模型选择

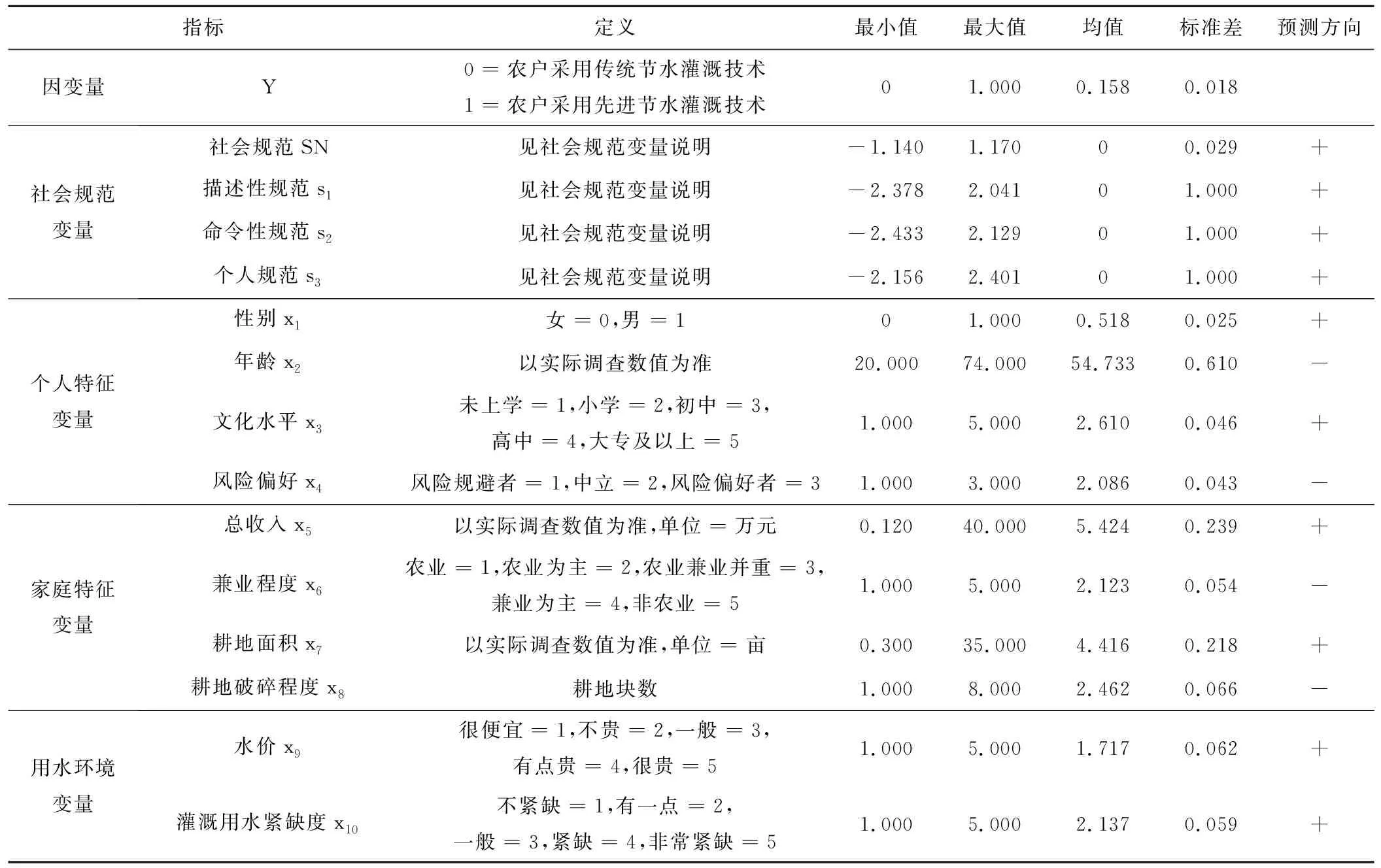

本文因变量记作Y,借鉴周玉玺(2014)等的定义方法,“Y=0”代表农户采用了传统的节水技术(低压管道和渠道衬砌等)或没有采用节水技术,“Y=1”代表农户采用了效率较高的先进节水技术(微喷灌和滴灌等)[10]。由于因变量为离散变量,且取值为0和1,是典型的二分类变量,因此选择Logistic模型进行回归估计,该模型函数表达如下:

经过整理,得到更为一般的表达式:

式中:yi为“Y=1”的概率;β0为常数项;Xi为自变量;βi为自变量回归系数;n为自变量个数。

3.2 社会规范说明及测算

描述性规范:描述性规范指出了特定人群中其他个体采取的行为,并引导个体遵从他人的行为而做出选择。在农户技术采用行为上,由于农户可能受到亲朋好友、其他村民的影响,村干部可能会起到示范带头作用,所以农户的描述性规范可表现为村干部、亲戚朋友和其他村民是否使用了农业节水灌溉技术。

命令性规范:该规范指出了群体中人们对某种行为的态度,个体往往会采取群体中大多数人赞成行为,并放弃大多数人反对的行为。当周围对自己有影响的人认为自己应该采取某种行为时,为了与集体保持一致,农户可能会持相同的态度并做出该行动。所以本研究中的命令性规范以村干部、农户的亲戚朋友和其他村民是否认为农户应该采用节水灌溉技术来衡量。

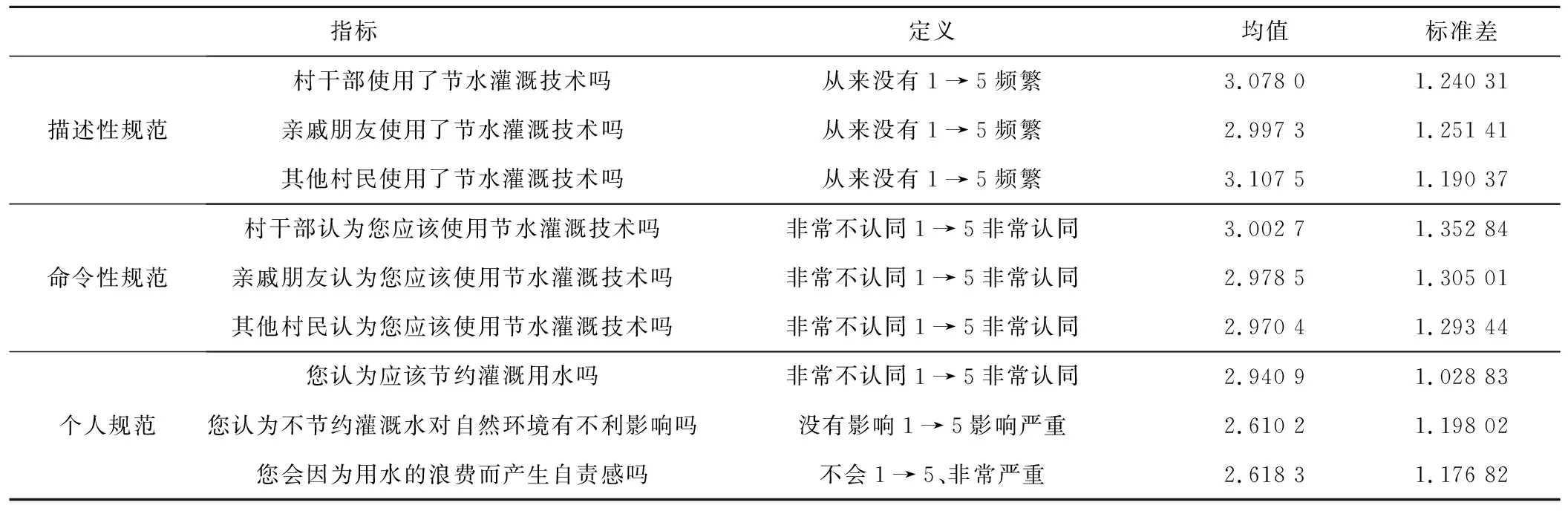

个人规范:由于个人规范的存在,人们会产生应该“做正确的事”的义务感和倾向,其中包括对实施有利行为的意向、不利后果的认知、违反规范后的负面情绪。这里实施有利行为的意向指农户是否觉得应该节约灌溉用水,不利后果的认知指农户是否认为不节约用水会对自然环境有不利影响,违反规范后的负面情绪指农户是否会因为灌溉水的浪费产生自责感(具体指标及变量定义见表1)。

表1 社会规范指标说明及描述性分析

由于社会规范是无法直接观测的潜变量,还没有产生被普遍认同的测度方式,这里参考社会网络等其他潜变量的测度方法,采用探索性因子分析来衡量社会规范及各方面的指标值,指标值越大即说明该存量越高。基于杨凌区农户的调研数据,对上述社会规范各变量做因子分析,并得到社会规范的KMO指标值为0.854,Bartlett球形检验的近似卡方为3 186.381,显著性sig.值为0.000,说明适用于因子分析。然后用最大方差法进行因子旋转,得到更具有经济意义的3个特征根大于1的公因子,累积方差贡献率为85.733%。

公因子1在农户所在村的村干部、亲戚朋友和其他村民是否使用了节水灌溉技术几个变量上的载荷最大,反映出农村群体中他人的行为规范,命名为描述性规范(s1)。公因子2在农户所在村的村干部、亲戚朋友和其他村民是否认为农户本身应该使用节水灌溉技术的三个指标上载荷最大,该因子表现出其他农户对节水灌溉技术的态度,因此命名为命令性规范(s2)。公因子3在农户节约灌溉用水的意向、对浪费水资源不利后果的认知和自责感三个指标上载荷量最大,该因子体现了农户的个人内在规范,故命名为个人规范(s3)。

3.3 其他变量说明

个人特征变量。目前许多研究成果已经证明,农户的个人特征,如性别、年龄、文化水平等会直接作用于农户对新技术的态度和采用意愿。从性别来说,对于先进技术男性的接受能力普遍较强,且男性在家庭中有更高的决策权。其次,年龄越大的农户越容易安于现状,对新技术的积极性较年轻者低,采用新技术的可能性更小。第三,农户文化水平越高,节水意识可能越强,采用新技术的积极性也会越高。此外,很多学者也发现风险偏好对农户技术采用行为有重要影响,新技术的采纳必然会伴随一定的风险,对风险承受能力高的农户更倾向采用新技术。

家庭特征变量。本文以家庭收入、兼业程度、土地经营规模以及土地的细碎化程度来反映农户的家庭情况。首先,家庭收入水平越高,才能有更多资金能够被投入到新技术中。其次,农户家庭对农业依赖程度越高,改善农业生产条件的意愿也就越强,从而越愿意学习使用新技术。另外,土地的规模和破碎化程度反映了农户家庭生产条件,先进节水灌溉技术如滴灌、喷灌等更适合作用于大规模农田,因此拥有土地的面积越大,细碎化程度越低的农户采用先进技术的积极性越高,用水环境变量。水价作为农民生产成本的重要组成部分,水价的提升会增加农户用水成本,使农户采用节水措施的意愿越强。而对水资源稀缺性的感知则能反映农户对节水重要性的认知,农户认为村里水资源越稀缺,用水越困难,对先进节水技术就越渴望(本文所有变量说明见表2)。

4 计量结果分析

本文通过SPSS22.0软件,采用强制输入法对所有变量进行Logistic回归,模型拟合结果如下表3。估计结果显示,利用社会规范三项指标与其他自变量一起进行模型回归时,模型的卡方检验值分别为213.582,显著性为0.000,说明模型整体通过了显著检验,拟合度较好。

就社会规范变量来说,模型回归结果显示,社会规范的三个分类指标都通过了1%的显著性检验,对先进节水技术的采用具有显著的正向作用。且深入分析可知,各维度社会规范促进农户采用先进节水灌溉技术的效果不完全相同,其中描述性规范对农户行为的影响程度最大,命令性规范影响稍弱,最后是个人规范。结果表明,从众心理对农户行为有着重大影响,当观察到他人采取了某种行为或采用新技术时,农户很可能选择跟随他人的行动。其次,由于我国农村中人们社会交往紧密,农户往往十分在意他人对自己的看法和评价,当感受到周围的人对先进节水技术的称赞时,接受新技术的积极性也越强。同时从上述分析结果可看出,农户的个人规范激活水平较低,对农户行为影响相对其他两种规范较弱,村民的节水观念还有待提高。

农户的个人特征中,年龄和风险偏好因素通过了显著性检验,且影响方向与预期是一致的。说明农户年龄越大,采用先进技术的积极性越小,年龄较小的农户更能认识到先进技术对于提高用水效率的意义。另外,农户风险偏好越弱,越不愿意采用先进节水灌溉技术,相较于风险偏好型农户,风险规避型的农户在做决策时更加保守谨慎,更倾向于使用传统节水技术。性别和文化水平对农户采用行为的影响为正,但并不显著。这可能是因为大多数节水技术(如滴灌、喷灌等)的操作难度不高,且农户都有丰富的生产经验,对相关先进技术信息的理解和掌握难度并不受农户性别和受教育程度的限制。

表2 变量定义

表3 模型检验结果

从农户家庭特征来看,收入和兼业程度分别通过了5%和1%的显著性检验。家庭收入水平越高,投资成本就越有保障,承担风险的能力越强,越倾向于采用先进的节水技术。农户越是以非农工作为主,对农业投入时间越少,采用先进节水灌溉技术的可能性也越低,反之则越高。其次,耕地面积和破碎化程度对农户技术采用行为无显著影响,这可能是因为杨凌区及周边大多农户的经营规模小,细碎化程度普遍较高,而以往研究的耕地面积对农户新技术采用行为有正向影响等结论是基于“农户家庭耕地面积超过一定规模”的背景下所得出的。

从用水环境来看,水价和水资源稀缺性的感知均对农户用先进节水技术行为有显著的正向影响,都在1%水平上通过了检验。这说明农户对当地水资源状况的认识对农户节水行为有重要影响,水价和缺水程度反映了农户对灌溉用水难度的感知,水价越高,缺水程度越大,会提升农户节水意识,从而促使农户选择水资源利用率较高的先进节水灌溉技术。

5 结论与启示

5.1 结 论

本文在对社会规范影响农户行为机制分析基础上,基于实地调查数据,利用探索性因子分析对社会规范各维度进行度量,然后采用Logistic模型对影响农户节水灌溉技术采用行为的主要因素进行估计。结果表明,社会规范及其各维度对农户先进节水技术的采用均有显著的正向影响,即社会规范激活程度越高,农户采用高效率节水灌溉技术的可能性越大;其次,社会规范不同维度对农户技术采用行为的影响存在差异,其中描述性规范的影响效果最明显,命令性规范次之,而农户的个人规范水平相对较低,影响也较小;最后,除社会规范外,年龄、风险偏好、家庭收入、兼业程度、水价和水资源稀缺性的感知这些因素对农户先进节水技术采用行为有显著影响,性别、文化程度、耕地等因素均未通过显著性检验,但影响方向与预期假设一致。

5.2 启 示

节水灌溉技术的推广除了受农户个人及家庭特征和用水环境的影响,社会规范因素也不可忽视。因此在常见的促进农业新技术入户的措施以外,还应从社会规范建设方面入手。

一是重塑现代农业文明的社会规范。调查发现,农村从事农业生产的主要劳动力大多超过45岁,多数中青年劳动力选择在城市工作。如今社会中70后大多不愿意种地,80后很少有人掌握务农技能,而90后青年更是几乎没有人谈论农业。在这种情况下,我国农业文明难以发展和延续,应用和推广农业先进技术也是举步维艰。因此,重塑农业文明社会规范是解决农业新技术推广问题的基础。

二是要努力塑造“勤勉合作、科技兴业”等与新技术有关的社会规范。首先要加强对节水灌溉技术的宣传工作,让更多人,特别是年轻人了解使用先进节水技术可能带来的利益,鼓励村里的种植能人和村干部带头使用新技术,为其他村民做出表率。其次,要对积极采用先进农业技术的带头人给予适当的嘉奖,并且鼓励他们多向其他村民传授经验,逐渐在农村地区内创造出有利于农业新技术扩散的新风尚。最后,要创造一个更好的农民相互学习交流的环境,有利于形成新的社会规范,引导农民个体行为的规范化。

三是要塑造重视发展节水农业的社会规范。调查显示,70%以上的农户认为灌溉用水不紧缺,也不需要节约,说明大部分农民没有意识到提高灌溉用水利用率的重要性。同时,只有26%左右的农户认为过度用水会对环境造成破坏,会因为用水浪费感到自责。因此在推广和普及节水灌溉技术相关知识时,还应该积极宣传当前水资源的稀缺性,帮助农户塑造良好的生态理念和节水意识,从而激活农户的个人规范,促使社会规范内化为农户个人的节水行为。