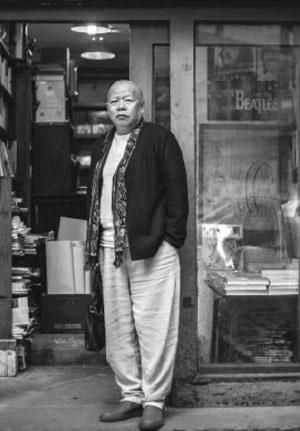

于坚:让词的光辉,洞彻事物(中)

艾江涛

对于于坚来说,“外省”透露出的雄心,同时也指向了传统与后来的文坛。一方面,他会经常想自己的诗与李白、杜甫、苏轼之间的距离,而“外省”这个词,在中国传统中,是相对于长安的。诗人为什么都要跑到长安去,因为长安是一个能肯定天才的地方。另一方面,这也与当年中国文学的畸形的出口有关:要么到北京求生存,要么就在外省等死。

“我这种人,在青年时代就比较傲慢,雄心勃勃,特别喜欢强调外省。”

类似的压抑感,于坚在世纪末的“盘峰诗会”前夕,也有感受。

1979年初春的一天,于坚路过昆明市中心的百货大楼时,发现在省医药公司人头攒动的灰色外墙前,贴着一份拆散了的油印刊物《地火》。他快速浏览了一遍上面那些描写人生、爱情的小说和诗歌,激动难捺,很快照着地址找了过去。

隔着咖啡馆的玻璃,于坚给我指了指,后面已被拆迁的云南省图书馆,当年《地火》编辑部就在省图书馆职工石安达的宿舍。多年之后,他依然记得那份渴求同道的急迫心情:“我走在银桦大道上,兴奋、害怕,想象着那里有一个左拉发起的‘梅塘夜话,或者赫尔岑家里的文学沙龙,想象着那些长得像普希金或者莱蒙托夫的面孔。”几天之后,于坚带着他的一首诗歌《不满》,第一次在一个20多人的小房间里朗诵。朗诵完后,响起了暴风雨般的掌声,有人甚至激动地对他说:“你就是我们云南的莱蒙托夫。”

1980年,等于坚历经艰难、考入云南大学中文系时,已经有人为学生刊物《犁》向他约稿了。很快,新的文学沙龙又在1978级学生、后来的纪录片导演吴文光家找到了据点,这就是后来的尚义街六号。在吴文光那个独立的小房间里,一群人“从1980年开始,大概有5年左右,天天在那里讨论文学,朗诵诗,争论彼此的作品”。

这段相互砥砺与温暖的时光,对于尚未得到更多发表机会的于坚来说,至为重要。这些人都被于坚以一种纪实而调侃的口吻,写入1985年6月的《尚义街六号》中。那时他的自画像是:“于坚还没有成名,每回都被教训/在一张旧报纸上/他写下许多意味深长的笔名。”在于坚看来,这首作品能在当年的《诗刊》发表,简直是一个奇迹。由于以前的作品少有这类对普通人日常生活的写实描述,引发的震动可想而知。

不过,于坚并不孤单。与此同时,一批在四川、南京、上海的诗歌写作者,由于趣味相投,将很快掀起了一场针对北岛为首的“今天派”美学趣味的诗歌运动。与日后文学史叙述中形成的较为宽泛的代际划分概念不同,“非非派”的主将之一杨黎更愿意采用狭义的“第三代人”概念:“第三代人,实际上指上世纪80年代中前期开始的一场独立的诗歌运动,这项运动包含了具体的内容,就是口语化,追求日常经验、日常生活。说到底,它就是以他们、莽汉、非非这三个流派为主的诗歌运动。”

在于坚写作《作品某某号》《尚义街六号》等作品时,韩东也寫下了《有关大雁塔》《你见过大海》等趣味相投的作品。在两人于1986年去太原参加第六届青春诗会,第一次见面前,已有大量的书信往来,1985年诞生的民刊《他们》正是这样书信往来的结果。韩东在电话中,向我描述了最初的那种投契:“我们前面就是北岛他们的‘今天派,当时意象诗比较流行,意象比较优美、晦涩。于坚直接用叙述性的语言去写作,对我们这代人好像是一种不谋而合的感觉。”

为了与之前的民刊拉开距离,《他们》没有明确的发刊词,第一期列名的主编则是没有任何作品、更多承担刊务的付立。创刊号目录前还有一首诗,以一种游戏的方式,用一句话介绍一个诗人,例如“南京的韩东有钱上得了赌场往后全凭运气”“昆明的于坚一辈子的奋斗就是想装得像个人”等等。

从1985到1995年,《他们》一共出了9期,完全由同人出资联合创办。据于坚回忆,在编第六期稿件时,由于与韩东意见分歧,“我当时倾向办少数同人的刊物,保证质量,更纯粹,而韩东想尽可能多地扶植新人”,此后逐渐淡出《他们》。

与于坚相比,韩东无疑是一个生性更为散淡的人,他更愿意把《他们》视为一个松散的文学沙龙与创作园地。在他看来,流派性的紧密团体,固然有利于登堂入室,但也有画地为牢之虞。尽管如此,在洪子诚等新诗史研究者看来,《他们》仍展现出某种较为一致的诗学路向:“‘回到诗歌本身“回到个人,对个体的生命形式和日常生活的强调,对观念、理论的干预的警惕,将个人与现实生活所建立的‘真实联系作为写作的前提,以及语言上对于‘日常口语的重视。”

“于坚的想法很简单,概括为几句话:日常性,反对隐喻,语感。”杨黎说。就像“诗到语言为止”这样一句强调诗歌语言意识的常识,威为日后韩东身上的标签一样,“拒绝隐喻”这一带有绝对意味的说法,也成为于坚最为响亮的诗学主张。 于坚对此也有过如下回忆:“‘文革时期思想被严密控制,控制思想的捷径就是控制语言。对任何一个词,人们都要琢磨审核它的含义、隐喻、象征。比如‘大海代表人民,‘太阳、‘北斗星代表领袖,‘东风代表人民的力量,‘苍蝇、‘毒草代表敌人等等。如果一首诗的隐喻被往反动消极的方面解释,那作者就麻烦了……为什么后来我要提出‘拒绝隐喻,这与那个时代令我刻骨铭心的语言环境是有很大关系的。”