老树开新花 大汶口遗址近几年发掘扫描

高明奎 梅圆圆 曹军

大多数人是从初中历史课本中知晓大汶口遗址的,它是中国史前文明长河中一颗璀璨的明珠。以大汶口遗址定名的大汶口文化年代在距今约6500—4500年间,拥有大量精美的彩陶和制作精良的象牙、骨雕刻器、玉器。当人们看到那些出土的精美文物,在惊叹于古人的智慧和辉煌成就的同时,或许更有一种寻古迷踪实地查看的冲动。

汶河遗珠

大汶口遗址是在1959年修建津浦铁路复线工程时被发现的,考古学家当时抢救性发掘了133座墓葬。同年,出土文物就作为庆祝新中国成立10周年的献礼,在中国历史博物馆专题展出,面世的精美文物及墓葬所反映的几千年前社会成员间的巨大差距,引起社会广泛反响,在学术界产生了一场关于中国史前社会制度的大讨论。

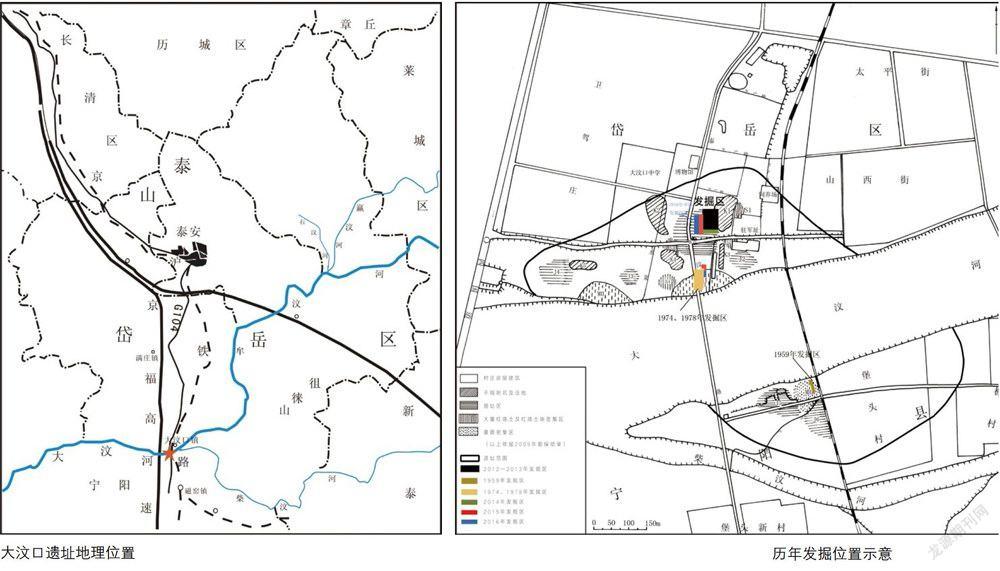

考古学家经过后续勘探,确定大汶口遗址现存总面积约45万平方米,位于泰安市岱岳区大汶口镇与宁阳县磁窑镇交界的汶河两岸。北岸包括山西街村西部及卫驾庄南部区域,沿河东西长约1000米。南岸为大汶河与柴汶河故道间的三角地带,大部分压于堡头村下,并向东延伸到茶棚村,沿河分布约750米。京沪铁路和省道S801公路分别穿过遗址的东部和中部,京福高速公路和104国道在遗址西侧边缘不远处经过。这一带历来为山东南北交通要冲,也是大汶河流域东西之间的关键环节。大汶河发于东部泰沂山区,向西汇入东平湖,东西一线牵起山区和平原。大汶口遗址处于平原上,但距离东部山区不远,两地资源皆可以很方便地利用。特別是汶河北岸的冲积平原自古号称粮仓,历史上是著名的鲁国“汶阳田”所在,自古便是丰饶之地。

大汶口之名始见于明代,因地处柴汶河与大汶河汇流交叉口,古为渡口,故名。遗址东侧至今尚存古镇旧址,山西街村内古道、明代石桥、明清时期的民居旧巷仍存,明代石桥北岸仍矗立着进入古镇的大门,沿河残存一段石砌寨墙,进入大门,左侧便是山西会馆、关帝庙古建筑。幽深的窄巷、斑驳的石墙及青砖瓦房,通过这些古建筑遗迹,仍可见数百年前商贸古渡的繁华景象。

寻踪觅迹

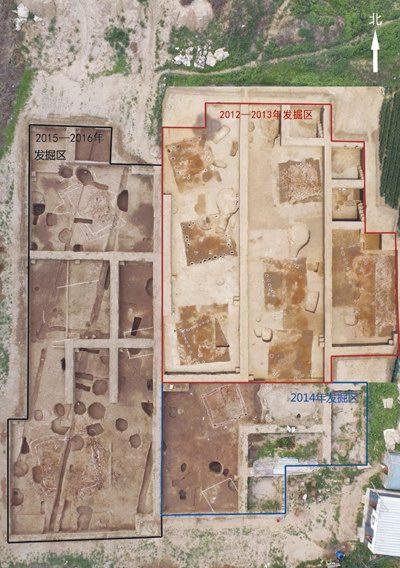

大汶口遗址自1959年发现以来,进行过多次发掘。20世纪70年代,为配合泰曲汶河公路桥的建设,先后两次在汶河北岸进行考古发掘,重要的是发现几十座大汶口文化早期的墓葬,出土了较多精美的彩陶,还发现了比大汶口文化时期更早的文化遗存。但在此后的30多年,大汶口遗址的考古发掘工作一度陷入沉寂,古老的文化遗址也像汶河一样,日复一日、年复一年地静静躺在那里无人问津。直到2012年,随着国家文物局对大汶口国家考古遗址公园的批复建设,新一轮的发掘工作再次揭开了大汶口遗址掩盖了数千年的神秘面纱。近几年的发掘工作主要集中于汶河北岸省道S801东侧、保护碑北侧的区域。2012—2013年,首次发现7座排列有序的大汶口文化早期房基,7座房基规模大小、建筑形式、间距基本一致,显然经过有意规划。2014年,在7座房基的南侧小规模发掘,揭露了1座完整房基,与上述7座的规模一致,从布局上分析,也应为同一居住区。2015—2016年,向靠近省道S801的西部扩大发掘面积,又揭露了几座房基,但布局和规模大小不同于东部发掘的8座房基。通过连续几年的工作,证实这片区域为5500年前的大汶口先民居住区。一片布局有序、房基大小有别而又呈一定规模的古人生活居住场景,犹如一幅巨大的山水卷轴,在古老的汶河畔徐徐展开。

“新花”初露端容

历史教科书和各种媒体都在宣传光辉灿烂的大汶口文化,大汶口文化呈现出了中国史前文明的曙光。地方政府、民众也都因拥有大汶口遗址引以为豪,热情助推大汶口遗址的保护和利用工作。而上述对大汶口遗址的认识主要基于20世纪50、70年代发掘所获的氏族公共墓地资料。诚然,那些墓葬资料为人们认识、了解大汶口文化的社会发展情况提供了重要的讯息,但这些资料对于了解五六千年以前的社会状况显然不够全面,人们更想了解一个丰满而又真实的古人世界。大汶口文化时期人们的生活居住场景是怎样的呢?这是人们所关心的基本问题。庆幸的是,近几年的考古发掘工作,为上述问题的解决提供了重要契机,获得的成果也为逐步复原古代大汶口人的生活场景带来了曙光。

在汶河北岸省道S801公路的东侧,新发现的这片居住区,揭露出一批集中分布的房址。虽然说每座房子仅存房基,或者仅仅是一片倒塌的红烧土,或者残存几个柱洞,但每座房基位置、形制结构、大小的确定都值得期待,即使房内的生活居住迹象一无所留,对于我们复原、研究古人的生活居住社区状况仍然是宝贵的实物资料。令人高兴的是,在2000多平方米发掘区内共揭露出16座房基。从平面上看,这些房基方向大体一致。除一座房基门道朝西南外,其余可分辨出门道方向的基本都朝东南。从空间位置关系分析,整个居住区似乎没有整齐划一的分布规律,但绝大多数房基周围均有4—7米不等的空地间隔,整体观察分布似错落有致,局部存在房基成列分布的现象。

发掘区东部10座房基规模大小、方向基本一致,可能为一组,每座房基面积约10平方米,从西向东大致并排3列,每列大致呈西北—东南向延伸。该组中最西面一座规模最小,在空间上也单独分布,似独自安插于周围房址的空隙中,难以归入上述3列。西面的一列从南向北并列5座房址,东面的两列每列仅发现2座房基,从揭露情况分析,两端似再没有房基。

发掘区西部1000平方米范围内,至少存在六七座房址,从空间分布看,间距加大,也有成列的现象。西侧的两座大致构成西北—东南一列,该列方向与东组成列房址走向基本一致。东侧的3座大房子似南北成列。这片居住区显然是经过有意规划布局的,内部没有发现生活垃圾坑。根据勘探,在居住区的东侧,发现大片的低洼地,堆积为厚厚的黑灰土,可能与日常生活垃圾有关。如此,当时大汶口人,居住区和垃圾区俨然分开,有集中的垃圾倾倒区。居住区不存放垃圾,显得更加整洁,也显示了社群内有组织的管理和高度的文明化程度。在2000平方米的发掘区内,没有发现垃圾坑也证实了上述推论。

当然,该居住区规模有多大,究竟有多少座房子,都还有待将来工作探索。上述分析,也仅仅是着眼于平面位置关系,可能是一种表面现象,其内在的有机联系还有待进一步研究。但不管怎样,目前所揭露的房基空间上相对集中,且时代较一致,应该属于同一社区,该社区内的居民也应属于同一社会基层组织。那些看似成列的房子,它们之间究竟是什么社会关系,是代表了社区内更低一层级的社会组织,还是纯为空间上的一种布局安排?这些问题的解决,都有待更详尽的资料搜索和更深入的研究。

古人居住的房子是怎样的呢?遗憾的是,根据发掘资料,我们看到的都是房基部分,墙体和房顶均已不存,无法看到完整的房子,但从残存的情况分析,还是能判断其基本的形制规模、结构及建造过程、方法等。从平面残存的房基看,除1座为长方形外,其余基本都呈正方形。规模大小不一,多数面积在10平方米左右或12—15平方米,少量20多平方米,最大的占地面积达50多平方米。其建造一般在平地上垫一层土,在墙体位置开挖浅窄基槽或者直接挖圆形柱洞,在基槽内或在圆洞内竖立木柱。木柱粗细不一,转角的往往较粗,墙体内的多较细。竖柱立好后,再用绳索捆绑横向的细木棍或木板条连接竖柱,形成篱笆墙式的筋骨,然后在篱笆墙的两侧用手涂抹稀软的草拌泥,可能还借助一些光滑的工具修整墙面,因为在坍塌的大块红烧土块中发现许多光滑的墙面。墙体做好后,许多房子的墙体和地面经过大火烧烤,所以清理时发现了光滑的室内烧烤活动面及大量厚厚的红烧土块。大火烧后,整个墙体变成砖红色,四面墙也成了一个整体,由土墙变成了坚硬的“陶墙”。最后再做房顶。根据柱子的排列,推测为两面坡顶。

这里以F10为例说明房基具体情况。F10位于北部,为圆角长方形的地面式建筑,东西宽约4.5米,南北长约6米,单体面积约27平方米。周边发现有基槽,基槽宽窄不一,以转角处最宽,墙体多贴于基槽外侧边界起建,厚约0.2米。柱洞发现较少,均位于基槽中,四角为转角木柱,填充大块烧土和少量木炭。平面呈“舌”形的门道位于西墙偏北处,朝西南凸出,应该有门棚。在门道与墙基交叉处,发现一道与墙体平行的长条形窄槽,深约10厘米,推测为门槛处。室内活动面经过烧烤处理,整体中间略高、接近墙根的位置较低。活动面以下为垫土层,浅黄褐色沙土,土质较为纯净。活动面之上保留有大量坍塌的烧土堆积,仔细清剔烧土后,可以观察到两种堆积形式,一种是形状规则的烧土,其表面平滑、厚度一致,厚约8厘米,接近北墙处有东西走向的烧土倒塌堆积两条,厚度、宽度基本一致,接近东墙的位置则分布有南北向的烧土堆积,表面平整多龟裂,推测应为倒塌的墙体;另外一种是覆盖于墙体之上的烧土堆积,形状不规则、空隙较大、气孔极多,可能是屋顶部分倒塌形成。出于将来保护展示的考虑,对于房内倒塌的红烧土堆积,我们没有完全清理,故其室内布局情况暂不清楚。但结合其他房基情况看,室内应该划分有活动区、食物加工区和灶址几部分。

房址F8发现了非常规整、呈正方形的烧土垫层,北边长4.4米,南边长4.2米,东边长4米,西边长4.2米,面积约18平方米。构成垫层的烧土堆积有红、黄、黑三种颜色,红色烧土分布于房址北部,黄色烧土主要见于南部,黑色烧土呈椭圆形分布在房址中部。未发现明显的活动面,原室内地面应该已经被破坏。围绕房址一周共发现10个柱洞,室内未发现灶坑,门道疑似位于房址南面中间位置,因为此处有间隔较远的两个柱洞。

房基内出土陶器几十件,种类包括罐、鼎、三足钵、豆、碗、盂、器盖等。另有石器百余件,种类包括斧、磨棒、磨盘、纺轮、镞、刀、凿、砺石、残石器和石核,多数石器残损严重。

价值和意义

大汶口遗址已经历过1959年、1974年和1978年三次大规模发掘,以前的考古发现以墓葬为主,居址材料发现极少,且没有可分辨的布局规律。纵观海岱地区,对于大汶口文化的认知也多是出于对墓葬的资料考察,而对于大汶口文化聚落的了解,尤其是对大汶口文化早期阶段的居址情况知之甚少。目前所揭露的这批大汶口文化居住区房基,在分布上表现出一定的规律性,成排分布迹象明显,错落有致,表现出很强的整体性,已经显示出经过规划的聚落布局。十多座房基,规模大小不一,但大、小型的房基分别相对集中分布。大小不同的房基,可能显示出社群内存在社会成员的贫富或等级差异。这批房基材料,不论是从整体上,还是就房基个体保存现状来看,不僅能逐步加深对大汶口遗址内部的社会组织状况、聚落形态的研究,乃至对海岱地区大汶口文化的认识都具有突破性贡献。更重要的是,这批居住区将作为大汶口国家考古遗址公园保护和展示的对象,将来观众可以现场一睹5500年前古人居住址的历史风貌。

(作者高明奎为山东省文物考古研究院研究员;梅圆圆为山东省文物考古研究院助理馆员;曹军为山东省文物考古研究院助理馆员)