巨野河畔话焦家 海岱地区大汶口文化考古新发现

武昊

焦家遗址地处泰沂山系北侧的山前平原地带、巨野河的北岸,东南距济南章丘区约20公里,南距城子崖遗址约5公里。该遗址存续时间较长,主要遗存的时代为大汶口文化中晚期,下可延续至汉代。该遗址1987年首次被发现,1992年公布为第二批山东省文物保护单位。2016—2017年,山东大学考古与文博学系为配合学生的考古实习,对该遗址进行了系统发掘,丰富多样的居址及墓葬材料让其迅速进入学界及公众的视野。

缘起与初衷

大汶口文化中晚期(距今约5500—4500年)是海岱地区史前社会复杂化进程中的关键时期。在外部,大汶口文化的势力开始向外强势扩张;而内部,社会分化的速度、程度加剧,中心性地位的聚落开始出现,“早期权贵”阶层逐渐形成。焦家遺址的年代正处于这个关键的时期。之前,在该遗址也零星开展过一些考古工作,也发生了有些墓葬遭到盗掘的问题。从出土遗物来看,也已经显示出该遗址是一处区域中心性聚落遗址的线索。

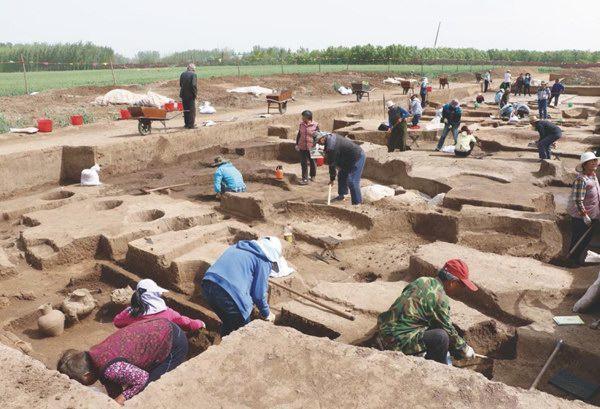

在聚落考古的工作思路下,以探讨古代聚落结构和社会关系为目标,我们从2016年开始对该遗址持续开展了两个年度的田野发掘,发掘面积约2000平方米。工作目标着眼于焦家及其周边地区聚落与社会的整合性考察与研究,包括以下几点:一是初步了解遗址的文化内涵及时空范围;二是形成对大汶口文化时期焦家聚落分期及格局的初步认识;三是在田野工作阶段,制定并实施详尽的自然样品取样方案,为多学科合作研究奠定坚实基础。

进程与收获

焦家遗址的发掘工作启动于2016年3月,因为近现代和汉代的地层堆积较厚,我们在初始发掘时充满了期待与焦灼。而随着遗迹现象逐步揭露,大惊喜与小问题不断,新成果与新挑战并存,不断促使考古实习的青年学子们对田野考古由单纯的好奇转为真诚的热爱、执着的坚守。

两年的考古发掘显示出发掘区域的文化堆积以大汶口文化中晚期遗存最为丰富,汉代遗存次之,另有少量岳石及龙山文化时期的灰坑。遗迹类型包含房址、墓葬、灰坑、沟及道路等。其中大汶口文化房址113处、墓葬215座、窑址1处、沟7条,大汶口、龙山、岳石文化及汉代灰坑共计973个。尤其是大汶口文化时期20多座大型墓葬、100余处房址的发现在鲁北地区尚属首次。 发掘区的大汶口文化遗存由早及晚可以分为居住期—埋葬期—居住期三个大的发展阶段,每一阶段的聚落布局各有特点。墓葬成排分列现象明显,半地穴房址在空间上排列有序,地面式房址打破关系稍复杂,但共时存在的房址排列也相对有序。

大汶口文化的房址共发现113座,可以分为三种类型:半地穴式房址、单间地面式房址、多间地面式房址。半地穴式房址的面积在5—15平方米不等,功能有储存、手工业作坊、居住之分。单间地面式房址分为基槽式、柱坑套柱洞式两种类型,面积在10—20平方米。多间地面式房址分为双间和三间两种情况,多为东西向排房,单间面积多在6—10平方米。这为研究鲁中北地区同时期古人的居住形态及社会组织补充了新材料。

大汶口文化的墓葬共发掘215座,全部为土坑竖穴墓,绝大多数为仰身直肢,少数为俯身直肢、侧身直肢及侧身屈肢等。从墓葬规模、葬具及随葬品等情况来看,墓葬之间呈现明显的社会分化。大型墓葬数量少,棺椁俱全,随葬品数量最多的达70多件,有玉钺、玉刀和白陶杯等高端器物;中型墓葬数量较多,葬具为一棺,随葬品数量约10—30件,墓主多随身佩戴小件的玉、石或蚌类的装饰品;小型墓葬规模较小,多无葬具,无随葬品或仅见少量陶、骨及蚌器等。总体来看,焦家大汶口文化墓葬呈现出以下显著特点:木质葬具使用比例较高;小件的玉、石、贝、蚌质装饰品特色鲜明,器形丰富多样;大汶口晚期的大型墓葬有被毁现象;可见合葬墓、拔牙、手握獐牙等大汶口文化典型埋葬习俗。

本次我们对遗址发掘全区和重点遗迹用遥控飞行器进行了航拍,用3D扫描仪对重要遗迹进行了三维建模和区域性全景建模,用RTK对遗址进行了全面测绘,对全部编号遗迹进行了植物、动物、人骨、环境和地质等各种科技采样,并制定了详尽的采样方案,在取样方法和标准上积极探索,基本形成了一套成熟的采集样品规范。这为探索多学科深入合作、规范采样方法及标准提供了新案例。这也有助于积极推动多学科合作的思路贯穿于田野发掘和学术研究的全部过程,全面汇集考古学、历史学、生态学、生物学、材料学、古人类学、年代学、文物保护科技等诸多自然、人文学科的专业思想和技术人才,尽可能多地提取考古信息,为相关研究打下更为坚实的基础。

得失寸心亦可知

放眼焦家遗址所处的泰沂山北侧古文化区,该区域属黄河南部冲积平原地区,地势平坦开阔、河流密集,适宜人类繁衍生息,文化发展底蕴极其深厚。遗址东南向距城子崖龙山文化中心城址仅5公里。考古发掘成果较为突出,加之相当数量的大汶口文化玉器及白陶等高端器物的出土,昭示了其与城子崖属同文化区内不同社会发展阶段的中心性聚落遗址。

审视2016—2017年的田野发掘工作,在肯定收获与突破的同时,也必须正视工作的不足与缺憾。梳理发掘工作的所得、弥补发掘工作的缺失则有赖于系统全面地对出土材料进行整合性研究。

对遗址周边进行系统全面的调查及勘探

通过系统全面的调查及勘探,明确焦家遗址的范围和面积是下一步工作的重中之重,也是开展相关研究的前提和基础。遗址的总范围和面积的界定、遗址内部不同时代遗存的分布范围及规模大小、各时代聚落内部的总体布局和功能分区等问题的解决都有赖于调查及勘探工作的细致开展。

对疑似防御性设施区域进行重点勘探及解剖性发掘

2017年度的发掘,在发掘区南部发现了大汶口文化晚期城墙及壕沟的线索。城墙宽10—15米,夯层较为明显,部分区域可见版筑痕迹;壕沟宽25—30米,深1.5—2米。目前还在进行考古勘探工作,此外在勘探基础上还需要对重点区域进行解剖性发掘。

对分期与年代框架进行系统梳理

田野工作中根据地层关系及遗迹间的叠压打破关系将大汶口文化遗存分为了居住期—墓葬期—居住期三个阶段,并根据陶器形态推断其相对年代为大汶口中期偏晚至晚期阶段。但详细的分期结果、相对年代及绝对年代的厘定尚需扎实的类型学研究及可靠的测年数据的支持。

对采样样品进行合理有序的综合性分析及研究

如前所述,焦家遗址发掘中充分考虑到多学科交叉合作的必要性,采集了种类多样的样品,与之相关的植硅体分析、淀粉粒分析、化学成分分析、土壤微形态分析、同位素分析等各类专题性研究将有序开展。同时,也要充分认识到多学科合作中既要注重技术种类的多样,更要着眼于各技术方法与传统方法的整合。

对遗址保护及利用工作给予充分重视

随着文化遗产保护观念的日益普及,开展公众考古活动、切实保护考古遗址已经成为考古从业者必须面对的现实问题。2017年6月,考古队与省、市、区文物部门积极探索建设了山东省首个“公众考古基地”,并主办了“章丘焦家遗址保护”现场论证会。知名学者齐聚焦家,就该遗址的考古发掘、价值定位以及今后的保护方案等问题提出了指导性建议并达成多项共识。展望今后的工作,我们将整合专家学者的建议及共识,与地方文物单位充分沟通合作,进一步加强遗址的保护和监管。

总的来说,焦家遗址作为古济水流域的一处大汶口文化中心聚落遗址,是近30年来海岱地区的一项重要考古发现,它的发现对于揭示我国古代社会的文明化进程等重大问题具有积极的推动意义。目前的发掘与研究工作尚处于初步探索阶段,对其出土遗存文化面貌及社会性质等的综合性解读及研究,依然任重而道远。