由匠而艺 以蕴大格

◆吴国平(南京)

书法篆刻家杨剑

杨剑,字贞生,号禅石、静远室主,1960年9月生,江西广丰人。曾问学于胡润芝、傅周海、钱君匋、洪丕谟等先生,先后师从陈振濂、韩天衡先生。现为西泠印社社员、中国书法家协会会员、江西省书法家协会副主席、江右印社社长、上饶市文联副主席、上饶市书法家协会主席、吴俊发艺术馆馆长。书法篆刻作品入展由中国书协、西泠印社主办的国内外重大展览四十余次。曾应泰国政府邀请,在曼谷市成功举办个人书法篆刻艺术展览。

近年来,杨剑书法艺事喜讯多多,加入西泠印社、拜师书法篆刻大家、被选为上饶市书协主席和江西书协副主席、赴国外举办个展等等,一个接一个,可谓风生水起。我个人认为,当下情况看,地市级书协,是很容易鱼龙混杂的,往往多有行政安排的痕迹。书协主席要有相当的工作资历与行政能力固然很重要,但字写得好更是硬道理。否则,别人不服。杨剑的当选可谓名至实归。除有行政能力和资历的因素,更重要的是他的字写得好,好到在全省全国都有名气。

名气大却字写不好的大有人在,可杨剑的名气却没有半点水分。这是我对杨剑观察多年得出的结论。习近平同志最近说:“幸福是奋斗出来的。”这话不假,我以为杨剑能有今天,也是几十年如一日努力奋斗的结果。从其作品所呈现的面貌和走过的足迹看,我们发现他的身上有一种非常宝贵的东西,那就是一个“匠”字。不是匠气的匠,也不是匠人的匠,而是匠心的匠、工匠精神的匠。匠人与匠心,一字之差,却大不相同。当然,也有一些交叉点,那就是要努力、勤奋,重视技术,精益求精。中央电视台这些年就反复大力提倡工匠精神。为什么?因为只有具备了工匠精神,才能走向更深更远,达到顶尖;因为当下社会普遍存在着的浮躁与急功近利。工匠精神在艺术当中的体现,即要有非常扎实精到的技术,因为扎实的技术是走向高原和高峰的根本保证。历史上书画大家里的钟繇、“二王”、欧阳询、褚遂良、蔡襄、赵孟頫、文征明、董其昌、吴昌硕、邓石如、赵之谦等等,技术上都是超一流的高手,齐白石干脆就从一个木匠成为艺术巨匠,谁能说,他成为大画家与他做木匠就没有什么关系?在杨剑身上,我看到这些大家的影子。务实、执着、勤奋、刻苦,不好高骛远,也不妄自菲薄,更不浅尝辄止、张扬做作。他善书精印,主攻小篆,兼及行草,写得都非常深入。就小篆而言,大家知道,要写好、写出名气谈何容易?一是小篆在书法诸体中最为小众,而且,可供学习的大家高手和作品似乎并不多,除了李斯的《峄山碑》《泰山刻石》和李阳冰的《城隍庙碑》《三坟记》等不多的经典碑刻之外,大都集中在近现代。邓石如、赵之谦、吴昌硕等,虽各成流派,但数得出的就那么几家。尽管取法可上溯到春秋战国及西周,如《散氏盘》《毛公鼎》《石鼓文》等,也可借鉴秦汉碑额、瓦当及诏版,但终归可学习操作的空间不如其他书体那么大。二是小篆除了技法要求高之外,对文字及字法的了解与熟练也是一道难以轻逾的门槛。邓石如曾在八年里,将搜集到的《石鼓文》《峄山碑》等十几种碑刻拓本,每种临摹各百本,而且,又苦于篆体不备,再写《说文解字》二十本,可见有过多大的付出。写好小篆,我以为要解决好几个问题,一要做到笔法、字法精熟;二要有自己的审美追求,形成区别于他人的风格面貌;三要注意不要因熟而走向俗。而做到这三点,又必须要有一个很好的心态,要坚决克服急功近利的思想。而所有这些,我认为杨剑都做到了。四十多年孜孜不倦、不急不躁、循序渐进,远悟钟鼎石鼓,近学清民诸家如丁敬、邓石如、赵之谦、吴昌硕、来楚生等,转益多师,博采众长。在他的作品里,我们看到了心手相应;看到了恰到好处;看到了朴华并茂;看到了温醇酣畅;看到了古韵新趣;看到了沉稳练达;看到了融合与内化的能力;看到了严谨里透出的自信和放松;看到了他在内敛蕴藉中舒展的清朗与旷远,更看到一种不断学习和进步的恒心匠心。杨剑的字和印不是靠强烈的视觉冲击和迥异的面貌特色取胜的,但很是耐品耐读,如同经年的老酒……

杨剑近年书艺精进,越写越自信、自如和自然,可谓渐入佳境。傅山在《霜红龛集·家训》中说:“吾极知书法佳境—— 一行有一行之天,一字有一字之天。神至而笔至,天也;笔不至而神至,天也。”但愿杨剑深悟此理,更加任情自我,释放天趣本然,书与神会,水到渠成,以蕴大格。

2018.5.1.于金陵东郊

(作者系中国艺术研究院中国书法院研究员、中国书法家协会会员发展委员会委员、中国作家协会会员、原南京军区政治部文艺创作室主任、国家一级编剧。)

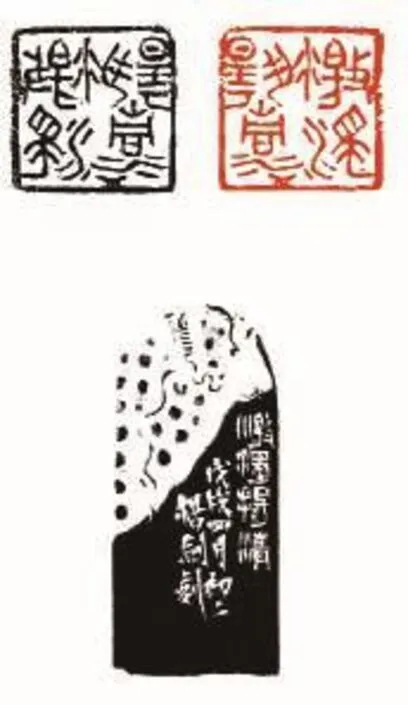

佛肖形 篆刻 杨剑

激浊扬清 篆刻 杨剑

若有人言如来,若来若去,若坐若卧,是人不解我所说义 篆刻 杨剑

——邓石如书法艺术展