中亚语言与文字中的摩尼教文献*

宗 德 曼

Werner Sundermann, “The Manichaean Texts in Languages and Scripts of Central Asia”, 原刊:Shirin Akiner & Nicholas Sims-Williams (eds.),LanguagesandScriptsofCentralAsia(阿齐纳、辛姆斯—威廉姆斯主编:《中亚的语言与文字》), School of Oriental & African Studies, University of London, 1997, pp. 39- 45. 中译文的发表得到原编者Nicholas Sims-Williams教授的支持,谨表谢意。摩尼教文献术语素称难译,本文对学界现有的成熟译名接受沿用,也尝试做一点新的译名建议,原则之一是尽可能减少不必要的音译,对非专名标题尽量加以义译,如摩尼教书名ābuhragān,中古波斯语义为“献给沙溥罗(王)”即据中古波斯语义译为《沙溥罗御览》,希望有助于概念的理解。

对多民族文化交融地区的多语共存文化和圣典的多语种文本的研究而言,在新疆吐鲁番盆地出土发现的宗教社团圣书文献是一个引发人探究兴味的对象。正如佛教、摩尼教和基督教聂斯托利派在中亚地区所经历过的那样,宗教团体想要卓有成效地传播其教义信仰,都不可避免地要面对一个令人左右为难的问题:一方面,为了吸引非信徒并在他们中吸收教徒,译经势所必须;另一方面,他们又不能无视他们教派原汁原味、正宗本真的福音其实仅存在于一种语言一种文字的事实。一方面需要发展出一套翻译转写的技巧来,另一方面又必须确保正典文献在翻译之后仍不走样,足以保障传教、举行法事,对芸芸众生皈依信从施加影响。

但凡一个宗教教团立意传教,都必须找到应对这种两难处境的办法。当然,办法有种种,即便是同一宗教,针对不同情势,应该采取的方式、作出的选择也应不同。在下文里,我将以摩尼教的文献为例作一点说明。我将解释本人在研究几组多语种文献时的一项发现,即一种特定文献是否得到翻译。这也许对解决文献史上的一个问题不无启发。

创立了摩尼教的摩尼(Māni,216/7—277),他对用自己的言语记录下他的福音是很上心在意的。由最近刊布的都柏林本科普特语摩尼教经典《师尊篇章》(Kephalaia)残篇我们得知,摩尼手下有一班书手,他口授,书手笔录其言*A. Böhlig, “Neue Initiativen zur Erschließung der koptisch-manichäischen Bibliothek von Medinet Madi”, Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der lteren Kirche, 80, 1989, 251(贝理希:《Medinet Madi藏经室所出科普特语摩尼教文献整理的新倡议》,《新约学与古代教会研究杂志》总第80集,1989年,第251页)。。不过摩尼同时也要设法让他的教义翻译成其他语言。因为他本人懂中古波斯语,他就用这种语言写了一部解说他的教义的书,题名ābuhragān(《沙溥罗御览》),献给波斯君主沙溥罗一世*W. Sundermann, “Namen von Göttern, Dämonen und Menschen in iranischen Versionen des manichäischen Mythos”, AoF 6, 1979, 106, 109-12(宗德曼:《伊朗语本摩尼教神话中所见的神名、鬼名与人名》,《古代东方研究》第6卷,1979年,第106、109—12页)。。在翻译事业上,摩尼也努力保证原文与译本之间的完美一致。他自己使用了两种语言——阿拉美语和中古波斯语撰写原典。他的示范鼓励了弟子们效仿老师所为,将他的更多作品译成帕提亚语、希腊语及科普特语,这显然为摩尼所嘉许。众所周知,摩尼直传弟子末冒(Mār Ammō)是帕提亚语本摩尼教文献的开山人*W. B. Henning, “Two Manichaean Magical Texts. With an Excursus on The Parthian ending-ēndēh”, BSOAS, XII, 1947, 50(恒宁:《摩尼教巫术文献两题——附论帕提亚语的词尾-ēndēh》,《东方与非洲学院学报》第12卷,1947年,第50页)。。我们还可推测,另一位摩尼弟子末阿驮(Mār Addā)将摩尼教文献译成了希腊语,他曾作为摩尼的使徒西行传教,行踪远至埃及的亚历山大城*参W. Sundermann, “Studien zur kirchengeschichtlichen Literatur der iranischen Manichäer I”, AoF, 13, 1986, 55, 56, 59-60(宗德曼:《伊朗語摩尼教教史文献研究(一)》,《古代东方研究》第13卷,1986年,第55、56、59—60页)。。

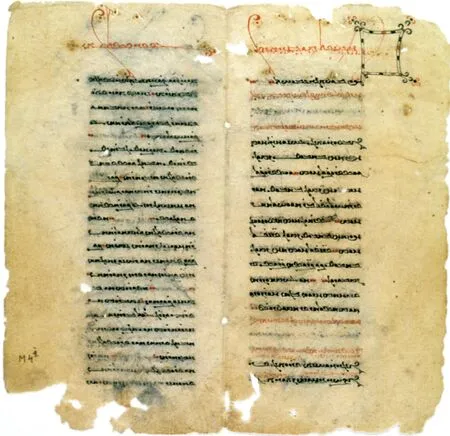

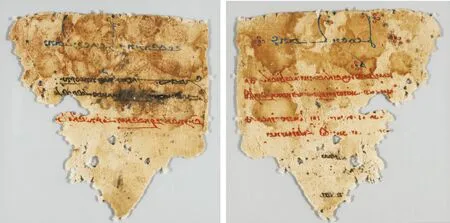

摩尼将阿拉美字母用于记录中古波斯语,这一事实本身并不意味着他认为后来被学术界称为“摩尼文字”的记录系统具有独尊的神圣性。理由反而很简单,那就是一般用于记录中古波斯语的婆罗钵文字难掌握,实用性也差,在摩尼生活的那个时代就很少用来记录宗教性的文献*W. B. Henning, “Mitteliranisch”, Handbuch der Orientalistik, l.Abt., 4.Bd., 1.Abschn., Leiden/Köln: Brill, 1958, 72-73(恒宁:《中古伊朗语》,《东方学手册》甲类第4卷第1篇,莱顿/科隆:布雷尔书局,1958年,第72—73页)。。凡有适用的现成字母可以称心应手地记录本土语言,摩尼教中人自然会毫不犹豫地拿来为我所用。他们书写希腊语和科普特语的文献时,便没有使用摩尼文字(图1)。

图1 柏林藏吐鲁番出土摩尼教文书M4(©Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften)

摩尼与他的弟子门生们对于外族语言和文字的开放心态也不是一成不变的。摩尼身后,他亲力亲为鼓励迻译摩尼教经典的做法不再,教团对此事的热情就显出衰歇的势头。帕提亚语在一段时间内似乎继续作为摩尼教教会用语在中亚地区行用,在粟特人和大夏人中亦然。恒宁认为,直至6世纪,大夏摩尼教徒还是用帕提亚文书写摩尼教文献的*W. B. Henning, “Two Manichaean Magical Texts. With an Excursus on The Parthian ending-ēndēh”, BSOAS, XII, 1947, 50(恒宁:《摩尼教巫术文献两题——附论帕提亚语的词尾-ēndēh》,《东方与非洲学院学报》第12卷,1947年,第50页)。。 粟特语摩尼教文献在7世纪以前似有可能尚未出现*I. Gershevitch, A Grammar of Manichean Sogdian, Oxford, 1961, VI(格舍维奇:《摩尼教粟特语语法》,伦敦:牛津大学出版社,1961年,序言第VI页)。。 果若如此,我们便大可以尝试将粟特语摩尼教文献的发端与著名教会首脑人物末设嗢末斯(Mārād-Ohrmezd)的名字联系起来。

后来涉足中亚的摩尼教传教师僧们将他们的圣典和文书陆续译成大夏语、图木舒克语*W. Henning, “Neue Materialien zur Geschichte des Manichäismus”, ZDMG, 90, 1936, 11-14(恒宁:《新发现的摩尼教史料》,《德国东方学会学报》第90卷,1936年,第11—14页).、吐火罗语、古突厥语和汉语。摩尼教文献在这些语言文字里都有文本实证。不过也许还存在过于阗语和藏语的摩尼教文献。摩尼教徒们在他们向东传教的过程中接受了粟特文字及由之衍生出来的回鹘文。他们间或使用婆罗谜文字和古突厥如尼文字。不过,即使有如此种种语言和文字的摩尼教文本,原始教会的中古波斯语和帕提亚语文本仍保留了教会准官方语言的地位。这两种文字在并不讲这两种语言的人群中能得到广泛流传,这一事实本身就是其特殊地位的最有力证明。

中古波斯语和帕提亚语取阿拉美语而代之,成为中亚地区摩尼教特殊的教会用语,对这些语言拥有一定的知识对于虔诚奉教的信徒而言是必不可少的。可以想见,这两种语言使用的范围所及,赞文胜于散文,仪式文胜于教诲文。粟特语摩尼教文本中散文(布道书、论说和信件)比重大,赞偈集有一些,而标准的赞文极少,我想正是出于这一层原因。

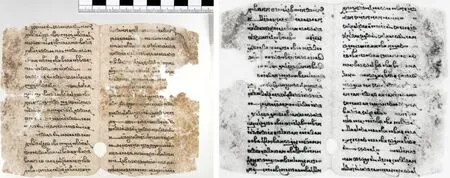

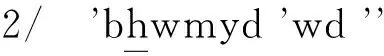

在再晚近一些的9世纪、10世纪和11世纪,中亚地区的摩尼教徒主体变成突厥人之时,摩尼教圣书语言的层级逐渐得到了确立,双面书写的多语种残片M 172(图2, 原件现藏柏林亚洲艺术博物馆,馆藏号MIK III 196)就是一个明证。一面是给听者(即普通信众)使用的回鹘语忏悔文(Xwāstwānīft)片段,另一面是伊朗系语言的《活命福音》(Living Gospel)的开篇及摩尼福音之前对三位一体的庄严赞美,为作仪式时念诵之用。这些话本来是用中古波斯语念的,随后逐句译成粟特语,以便参与仪式的在家信徒可以跟随念诵。它们之译成粟特语而非突厥语,也许可回溯到早些时期,那时中亚大多数摩尼教徒仍使用粟特语。无论是福音书的中古波斯语正典,还是历史悠久的粟特译本,都传给了讲突厥语的团体,并忠实地保存下来。因此,在高昌王国的摩尼教仪式中可以听到不下三种——也许更多——的语言。

图2 柏林藏吐鲁番文书M 172(©Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften)

摩尼字母在中亚地区同样也扮演了一种更尊显的角色,地位之高超过它在3世纪的伊朗所享有的情形。此时是7世纪至10世纪,它在中亚扎根立足,与其他几个高度发达的字母系统比肩而立,承担传写圣书福音的职能。同时代的粟特人和突厥语社群使用粟特字母,塞种人、吐火罗人和突厥诸族使用婆罗谜字母,汉人使用汉字。因为摩尼字母也用于书写粟特语、突厥语以及吐火罗语,甚至书信也使用到它,我们就此可以推论说,在当时摩尼字母已经获得了一种僧侣字母的特征,在摩尼的信徒中具有比其他文字更高的地位。

下文中我举几个例子。首先须指出的是这里所提到的任何日期或数字至多是近乎大胆的估值,因为我们要掌握的零散样本是来自于大量抄本、贝叶书和古卷的残片,在真正统计意义上只有有限的说服力。有鉴于此,也许可以说帕提亚语文献似乎比中古波斯语文献更常被译成东方语言。我们有两部帕提亚语文献的粟特语、古突厥语和汉语译本:《惠明宝训》(manohmed rōšn wifrās)*W. Sundermann, “Der chinesische Traité Manichéen und der parthische Sermon vom Lichtnous”,AoF 10, 1983, 232- 236(宗德曼:《汉语摩尼教残经与帕提亚语惠明经》,《古代东方研究》第10集,1983年,第232—236页); idem, Der Sermon vom Licht-Nous, Berliner Turfantexte XVII, Berlin 1992(同氏《惠明经》,柏林吐鲁番文献丛刊第17辑,柏林,1992年).和赞偈集《我等同欢娱(Huyadagmān)》*参此前研究:W. Sundermann, The Manichaean Hymn Cycles Huyadagmān and Angadrōšnān in Parthian and Sogdian, CII Supplementary Series II, London 1990, 9-11, 23-32(宗德曼:《帕提亚语与粟特语本〈我等同欢娱〉与〈我等明结愿〉》,伊朗语铭文集成增刊系列II,伦敦,1990年,第9—11, 23—32页)。。据我们所知,帕提亚语的《性命宝训》(gyān wifrās)译成了粟特语和古突厥语*W. Sundermann, Der Sermon von der Seele. Ein Literaturwerk des östlichen Manichäismus, Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften. Vorträge G 310, Opladen 1991(宗德曼:《东方摩尼教文献心性经研究》,莱茵—威斯特法伦科学院讲演录系列G310,奥普拉登,1991年)。,帕提亚语的《我等明结愿(Angadrōšnān)》译成了粟特语。帕提亚语的圣徒布道书曾译成粟特语,可能还译成古突厥语,甚至也有中古波斯语的译本。虽是如此,帕提亚语本却未必是最早的文本,追溯祖本,也许要回溯到阿拉美文献*W. Sundermann, “Studien zur kirchengeschichtlichen Literatur der iranischen Manichäer II”, AoF 13, 1986,298-302(宗德曼:《伊朗语摩尼教教史文献研究(二)》,《古代东方研究》第13卷,1986,第298—302页)。。翻自中古波斯语的译作似乎扮演了一个更为低调的角色,这方面可以举《活命心性论》(gōwišn i grīw zīndag)曾从帕提亚语译成粟特语为例。

摩尼的几部正典著作中,《大力士经》(Book of the Giants)有中古波斯语、粟特语及古突厥语文本,但是没有帕提亚语本,引人注目*W. B. Henning, ‘The Book of the Giants’,BSOAS, XI, 1943, 56-69(恒宁:《大力士经考》,《东方与非洲学院学报》第11卷,1943年,第56—69页)。。摩尼亲撰的中古波斯语《沙溥罗御览》亦然,它以《二宗经》为题似乎有多种东方摩尼教语言译本存在*W. Sundermann, “Studien zur kirchengeschichtlichen Literatur der iranischen Manichäer I”, AoF, 13, 1986, 84(宗德曼:《伊朗语摩尼教教史文献研究(一)》,《古代东方研究》第13卷,1986,第84页)。。 摩尼的《活命福音》(Living Gospel)的开篇部分,已经在中古波斯语和粟特语残片中勘定出来*F. W. K. Müller, “Handschriften-Reste in Estrangelo-Schrift aus Turfan, Chinesisch-Turkistan II”,Anhang zu den APAW 1904, Berlin 1904, 25- 27, 100-103(米维礼:《新疆吐鲁番发现的福音字体写本残卷(之二)》,《普鲁士科学院论集》1904年度附录,第25—27、 100—103页)。。 最近于《科隆摩尼教书册》中比勘出来的一种希腊语平行版本也值得一提*A. Henrichs, L. Koenen, “Ein griechischer Mani-Codex (P. Colon, inv.nr. 4780) ”, ZPE, 5, 1970, 189- 202(亨里克斯、寇能:《一种希腊语摩尼教书册(科隆纸草文献4780号)》,《纸草与铭文学报》第5卷,1970年,第189—202页)。另参L. Koenen, C. Römer, “Der Kölner Mani-Kodex”, Abh. d. Rhein.-Westfäl. Akademie d. Wissenschaften, Sonderreihe Papyrologica Coloniensia, XIV, 44- 47(寇能、罗玛:《科隆摩尼教书册》,《莱茵—威斯特法伦科学院论集》特集《科隆纸草研究》第14卷,第XIV, 44—47页)。。

正如上文所述,中亚地区的文献包含了两个截然不同的部分,我们应予注意。其一是福音书的序言(exordium),以摩尼本人的圣言原话写成(仅存中古波斯语本)。其二是进一步解释的前言(prooemium),以中古波斯语及粟特语写成,非摩尼亲撰(见于M 17 /r/-/v/3/段落及M172 I全文)。在M 644残篇中,部分段落出现了相同的语句,属于福音正典的以朱笔写成,前言则以墨笔写就,这样就使得福音书部分尤为突出。此处讨论的所有残篇,现由麦肯齐做了全面的重新释读*D. N. MacKenzie, “I, Mani, …”, In: H. Preißler & H. Seiwert (eds.), Gnosisforschung und Religionsgeschichte. Festchrift für Kurt Rudolph zum 65. Geburtstag. Marburg 1994, 183-198(麦肯齐:《“我,摩尼……”》,普莱斯勒、赛福特主编:《灵智哲学研究与宗教史——库尔特·鲁道夫65岁生日纪念文集》,马堡,1994,第183—198页)。。

有一点殊堪注意,即以摩尼本人的圣言原话写成、保存在中古波斯语和希腊语的文本,都得以几乎无增改地流传开来。然而前言文献则粗略地由中古波斯语译成粟特语,其粟特语版本比中古波斯语本更为累赘臃肿且更多发挥性阐释。

本人刊布过一部由佚名作者撰写的中古波斯语摩尼教开天括地文献*W. Sundermann, Mittelpersische und parthische kosmogonische und Parabeltexte der Manichäer, BTT IV, Berlin 1973, 41-55(宗德曼:《中古波斯语与帕提亚语本摩尼教宇宙创成论文书与譬喻文书》,《柏林吐鲁番写本丛刊》第4辑,柏林,1973年,第41—55页)。,其实也有帕提亚语、粟特语和古突厥语版本,从叙述上看,彼此关系紧密。

比较所有这些文献的翻译技巧是件有意思的事,能够具备条件让我们能这样做的时候不多见,因为出现多种语言不同版本的内容重合现象的情况毕竟是少之又少的。同书异译之间的差别已经找到一些,在此可以一说。如《我等同欢娱》、《我等明结愿》和中古波斯语的《活命心性论》的译本都很忠实。《我等同欢娱》的汉译本大体上也是直接的对译,局部韵文结构上的调整,乃是出于汉文自身特殊的韵律和结构要求。散文较少被郑重其事地对待,与其说是翻译,莫如说是改写,是否不同于其他正典文献,未易断言。前文提及的佚名中古波斯语开天括地文就是一例,语言和文化的距离愈远,原文与译本之间的差异就愈大,因此帕提亚语的《惠明讲义》与其对应的汉文文献相去甚远,后者全文被用佛经文体重构*Sundermann, “Der chinesische Traité Manichéen und der parthische Sermon vom Lichtnous”, 237(宗德曼:《汉语摩尼教残经与帕提亚语惠明经》,第237页)。,原写本残卷失去标题,现在学界沿袭沙畹、伯希和的做法,定名为称作“摩尼教论书”(Traité Manichéen汉语学界称为《摩尼教残经》)。不贴近原文的翻译作品,通常比原作冗长而加详。我们本想探究摩尼的正典文献是如何翻译的,但我们所能做的仅能通过比较摩尼《活命福音》序言的希腊语和中古波斯语版本而略知经纬:一种是从正典文献如实翻译而来,另一种是宽泛地转译自摩尼弟子辈手笔的教义散文,它们近乎一致。

但这并非唯一可能的解释。我们并不能排除,一套不那么注重紧贴原文、解释论述美化意味更重的翻译技巧在东方被发明出来,这种翻译方式一般而言正好适用于散文。文章开头我已提到存在着不同的翻译技巧,不论它们缘于何种理由,发挥了某种功用,这事实都是存在的。

在纂辑帕提亚语赞文的图版本之时,我发现,《我等同欢娱》似乎只有完整的粟特语译本。我们有这部赞偈集的第一、第二、第三、第五颂和第六颂,此外或许还有些无法辨认出的片段*Cf. W. Sundermann, The Manichaean Hymn cycles Huyadagmān and Angadrōšnān in Parthian and Sogdian, 23-31(宗德曼:《帕提亚语与粟特语本Huyadagmān 与 Angadrōšnān》,伊朗语铭文集成增刊系列II,伦敦,1990年,第23—31页)。同时也有古突厥语和汉语文,不过这些译文都属于第一颂。以粟特字母写成的帕提亚语两件残篇,亦同属第一颂*W. B. Henning, “A Fragment of the Manichaean Hymn-Cycles in Old Turkish”, AM, 7, 1959, 122-124(恒宁:《古突厥语摩尼教偈颂残篇考》,《大亚杂志》第7卷,1959,第122—124页); W. B. Henning apud Tsui Chi, “Mo Ni Chiao Hsia Pu Tsan. The Lower (Second?) Section of the Manichaean Hymns”, BSOAS, XI, 1943, 217- 219(恒宁:《崔骥摩尼教下部赞英译跋》,《东方与非洲学院学报》第11卷,1943年,第217—219页)。。

所以,与《我等同欢娱》的其他篇章相比,这部作品的首颂有更多的中亚语文译本;《我等明结愿》赞偈集姑且暂不置论。这种情况有可能是偶然的:如前文已经提及,我们现有的写本是残佚、不成系统的,当初的情形如何实不能据此确切推论。不过,换一个视角观察,可以得到的解说或许更为近情近理。

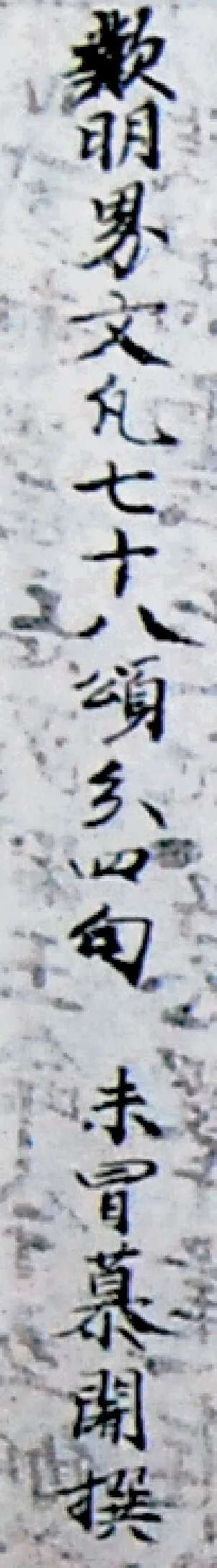

自从1943年恒宁将帕提亚语的赞文《我等同欢娱》和《我等明结愿》归到摩尼的东行传教使者Mār Ammō的名下,这种观点就为所有学界同行全盘接受。他的依据是汉文摩尼教《下部赞》中的一段,当中提及一位名为“未冒”的慕阇(摩尼教高阶僧侣),说他撰写了“叹明界文(凡七十八颂分四句)”(图3。也就是《我等同欢娱》的汉文本的蓝本)。未冒一名在摩尼教文献中毫无记录。不过将该名中的“未”作一细微勘正,改为“末”,名字的第一部分就变成古音*Muat。据恒宁考订,这应即阿拉美语Mār“师”一词的音译,因此末冒*muat mau实际上就是Mār Ammō*Henning apud Tsui Chi, “Mo Ni Chiao Hsia Pu Tsan. The Lower (Second?) Section of the Manichaean Hymns”, 216(恒宁:《崔骥摩尼教下部赞英译跋》,第216页)。。

当我们将柏林吐鲁番特藏中的帕提亚语残片M 233(图4—5)考虑进来时,情况便变得更为复杂,该残片明确提到《我等同欢娱》的作者另有其人。

图3 摩尼教下部赞第261行(©British Library)

图4—5 M 233r & M 233v(©Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften)

博伊斯(Mary Boyce)刊出残片的正面,背面未刊出,当时她似乎不知道背面的内容。

背面释读如下:

1/ nys’r’(d) hwydgm’n

3/ q(wny)d (o mryx)[wrxšy](d) whmnspsg

英译:1/ Begun (is)Huyadagmān. 2-3/Mar X[warxse]d-Wahman the Bishop reveals and makes (it) manifest. 4/Finished (is) “The First of the Righteous”.

汉译:《我等同欢娱》已然开始。主教末活设巴门开示并明晓(之)。“正法第一”终。

此处提到的主教Mār Xwarxšēd-Wahman末活设巴门是《我等同欢娱》的开示者,这肯定了他就是这部赞文的作者,或至少被看作是这一神圣信息的传承人。这无疑与《我等同欢娱》有关,而非上文中无人知晓的Naxwistēn ī rāstīgar[ān]文献,因为短语中的动词变化为现在式而非过去式。

那么这一结论又该如何与恒宁认为师尊末冒极有可能就是两部赞文集的作者的说法相协调呢?换句话说,这两个不同的结论是不是彼此排斥?我倾向于认为两种解释在其各自的范围里都是正确的。末冒或许是汉语《下部赞》那部分内容即《我等同欢娱》第一颂的作者,“叹明界文”这一部分完整地对明界加以描述。后来的摩尼教主教末活设巴门撰写了一套赞文,其第一颂吸收了末冒的文本,并根据以开篇首句为大题的惯例名之为《我等同欢娱》。

这不过是一种假说。但如下的观察支持我的解决办法,即《我等同欢娱》首段颂文在不同的中亚语言和文字版本中数量最大,非颂文的其他部分可比。这也许强调第一颂是早期作品,且拥有无与伦比的地位*这个问题笔者曾有所讨论,请见“Probleme der Edition iranisch-manichäischer Texte”(宗德曼:《伊朗语摩尼教文献整理的一些问题》),刊H. Klengel, W. Sundermann (eds.), gypten Vorderasien Turfan, Berlin 1991, 110-112(克连格尔、宗德曼主编:《埃及、近东、吐鲁番》,柏林,1991,第110—112页)。。

如此,似乎一方面文本翻译与文本转写存在着相互关系;另一方面,文献在宗教实践上的功用与由文献产生的时代及其作者权归属等形成的声望也存在着相互关系。但这样一种体系,我们充其量也只能勾勒出一个大致的轮廓。