宁夏贺兰山区郑官沟水石流发育特征与形成机理研究

仲佳鑫,倪万魁,黄玮

(1.长安大学地质工程与测绘学院,陕西 西安 710054;2.宁夏国土资源调查监测院,宁夏 银川 750002)

宁夏北部贺兰山区,属贺兰山褶冲带与银川新生代断陷盆地两大构造单元的结合部位,褶皱、断裂发育,岩石风化强烈,具有特殊自然地理和复杂的地质环境背景。同时,该区也是宁夏北部重要的矿集区之一,矿产资源丰富,矿业活动对地质环境影响严重,诱发了大量崩塌、泥石流等地质灾害,环境地质问题突出,是宁夏地质灾害重点防治区之一。由于贺兰山区泥石流的物质来源主要为残、坡积物、风化岩屑以及矿渣等为主,因此多为粗颗粒的水石流,其发生往往破坏力强、影响范围大,严重威胁沿山居民的生命财产安全。目前,国内外专家、学者对典型的泥石流有较多的分析及评价,取得了丰富的成果(岳溪柳等,2014;余天彬等,2014;熊伟等,2012)。在水石流研究方面,费俊祥等(2004)开展了以粗颗粒为主的泥石流启动条件、运动机理研究,吴勇等(2012)用瑞典条分法对松散堆积物失稳机制进行了分析,邵雪莲等(2013)研究了小沟床比降水石流的形成原因,陈晓辉等(2016)开展了水石流起动的流量控制研究,余国安等(2012)对水石流推移层运动进行分析,刘希林等(2004)运用灰色关联度法开展了单沟泥石流危险度的评价。以上研究,为水石流的形成机理和评价提供了借鉴。

笔者以大武口区郑官沟泥石流作为该地区典型地质灾害,在研究其成灾环境、特征参数、动力学、运动学特征的同时,进行单沟泥石流危险度评价,为今后宁夏贺兰山地区泥石流地质灾害防治提供基础依据。郑官沟历史上发生过多次不同规模的泥石流,其中以2016年7月15日泥石流规模最大。泥石流冲出沟口后,淹没了部分林地、农田和道路,所幸没有人员伤亡。

1 流域概况

郑官沟地处石嘴山市大武口区大武口烈士陵园北800 m,地貌上位于宁夏贺兰山北段东麓构造侵蚀剥蚀中山区。该流域郑官沟所在地位于贺兰山中山剥蚀侵蚀地貌,流域形态呈“树叶状”,面积约为3.43 km2(图1)。流域最高点高程1 681 m,最低点高程1 145 m,相对高差约为536 m。郑官沟支沟较发育,规模较小,主沟长约为4.49 km,泥沙补给段长度约为50%,松散固体物质储量约为15×104m3。

郑官沟区域上属于汝箕沟—马莲滩向东翼,在流域内仅在沟口处发育过沟断层,为一逆冲断层,断层上盘为太古宇贺兰山岩群,下盘为石炭—二叠系太原组、山西组、石盒子组碎屑岩。断层面向南东倾,发育断层破碎带,破碎带宽约为20 m,糜棱岩等构造岩较发育。流域内沉积岩层主要以单斜构造为主,岩层风化强烈、较为破碎,节理和裂隙发育。该区属半干旱气候区,降雨量总体较少但雨量集中,多以局地突发性短时强降雨、暴雨为主,是区域内山洪、泥石流灾害最主要的诱发因素。流域内降雨具有垂直变化的特点,且年际降雨量变化大,年内最大降雨量出现在6~9月份,占年降雨量的70.1%。单月最大降雨量主要出现在7月份,最小降雨量出现在12月或1月。

图1 郑官沟遥感影像图Fig.1 Remote sensing image of Zhengguan gou

2 泥石流形成条件

2.1 地形条件

郑官沟形成区高程1 773~1 315 m,沟谷支沟发育,地形呈树杈状、羽状,沟谷狭窄,断面呈V型,沟宽5~30 m,沟床纵坡降300‰~400‰,沟岸斜坡多为陡坡或陡崖,坡度多在30°以上。流通区高程1 315~1 176 m处沟谷断面由V型逐渐向U型过渡,沟床宽20~40 m,沟床纵坡降约为300‰,沟岸两侧斜坡较形成区略缓,多在20°~30°,沟谷急弯、卡口少,沟道较为顺直,使泥石流在该地段具有极强的冲刷能力。高程1 176 m以下为堆积区,地势平缓,泥石流物质在此段沿程堆积。

2.2 物源条件

郑官沟位于贺兰山中北段褶冲构造带内,褶皱、断裂构造极其发育,贺兰山东麓断裂切沟而过。流域内植被稀少,基岩裸露,岩性以泥岩、砂岩、页岩为主,岩体物理风化强烈,节理裂隙发育,呈片状、块状堆积于沟岸斜坡和沟道内(图2),沿沟局部发育小规模的崩塌,固体松散堆积物储量约12×104m3,其中可参与泥石流的物源储量约为2.5×104m3。郑官沟流通区下游出露煤系地层,沟岸两侧斜坡和沟道内堆积有大量盗采剥离的岩屑和岩块,主要以页岩为主,夹有少量砂岩块石,松散物质储量约为3×104m3,成为泥石流固体物质的主要补给来源(图3)。

图2 松散的坡积物源图Fig.2 Loose deposits on the slope

图3 沿沟堆积的盗采废渣图Fig.3 The scraps accumulated along the gully

2.3 水源条件

郑官沟属降雨型泥石流沟,降雨是激发泥石流最直接的激发因素,对泥石流的形成具有非常重要的作用。贺兰山区降雨量的垂直分布受地势高低影响较为明显,降雨量由山脚向山顶逐步增加,在形成区的迎风坡,成为局部性的降雨中心。郑官沟流域年均降雨量在169 mm,最大年降雨量346.9 mm,降雨总量少,但雨量集中、雨强大,日最大降雨量为160 mm,年内6~9月降雨量占年降雨量80%。

2016年8月20日,贺兰山沿山流域开始降雨,一直持续至8月22日傍晚,此次降雨使附近区域的沟谷不同程度暴发山洪,导致大武口地区有记载以来的最大洪涝灾害。同时,附近较多沟谷也发生了泥石流。郑官沟泥石流即发生在2016年8月21日强降水过程中。

3 水石流基本特征

3.1 水石流物质组成

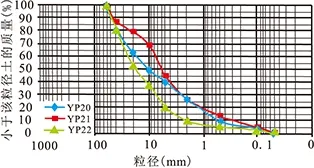

通过对郑官沟开展槽探勘查,采集了3件泥石流堆积物样品(YP20、YP21、YP22分别代表郑官沟形成区、流通区和堆积区3个断面的泥石流固体堆积物)进行室内颗粒分析试验(表1)。结果显示,郑官沟泥石流固体堆积物颗粒主要以漂砾和砂粒为主,粉粒和粘粒含量极少,不到1%,而>2 mm的粗颗粒分别占全部固体颗粒的72.4%、72.8%、89.6%,平均为78.3%,而细颗粒(尤其是粘粒)粒径极少,说明固体颗粒运动以推移为主,粗颗粒间空隙被细小颗粒充填。

3个样品不均匀系数(Cu)和曲率系数(Cc)计算结果表明,3个样品颗粒级配变化范围宽,属于不均匀土。YP21、YP22两个样品Cc值介于1~3,说明2个样品级配曲线连续,而YP20样品Cc<1,为级配曲线不连续。郑官沟颗粒级配曲线见图4。

3.2 泥石流容重

确定泥石流的容重有众多方法,笔者主要基于泥石流沉积物的容重计算方法和现场调查试验2种方法获取(陈宁生,2011)。

(1)现场调查试验法,根据野外现场配置泥石流发生时的流体状态,确定郑官沟泥石流容重为1.717 g/cm3。

表1 郑官沟泥石流堆积物室内颗粒级配分析结果表Tab.1 Particle size analysis on the samples of Zhengguangou debris flow

注:样品测试由宁夏国土资源调查监测院实验室完成。

图4 郑官沟泥石流堆积物(室内)颗粒级配曲线图Fig.4 Grading curves of particle analysis on the samples of the debris flow

(2)基于泥石流沉积物的容重计算。根据室内颗粒分析结果,按照余斌先生提出的稀性泥石流容重计算方法(余斌,2008):

式中P05为<0.05 mm的细颗粒的百分含量;P2为>2 mm的粗颗粒的百分含量;γc为泥石流容重;γv为粘性泥石流的最小容重,取2.0 g/cm3;γ0为泥石流的最小容重,取1.5 g/cm3。计算结果见表2。

根据计算得出的郑官沟平均容重为1.747 g/cm3。综合评价,确定郑官沟泥石流的容重为1.73 g/cm3。

表2 郑官沟泥石流容重计算结果表(g/cm3)Tab.2 Bulk density of Zhengguangou debris flows(g/cm3)

4 形成机理及启动条件分析

4.1 降雨条件下的形成机理分析

根据大武口站当时的记录(图5),郑官沟流域自8月17日至8月20日有一定的降雨累积,21日21时开始普降特大暴雨,21时至23时累积降雨量达81.6 mm,其中23时最大小时降雨量达42.9 mm,最大10 min降雨量达12.8 mm(图6)。郑官沟即是在23时左右爆发泥石流,持续了近20 min。由此可见,短历时强降雨对郑官沟泥石流的发生影响较大,泥石流发生时间与小时或10 min最大降雨时段吻合。

从降雨记录可以看出,郑官沟泥石流是前期降雨和短历时降雨共同的结果,在暴发前有一定的降雨积累,在短时的强降雨激发下形成泥石流。从其机理来看,前期降雨可以使土体处于饱和与不饱和2种状态(彭涛,2006)。郑官沟流域在4月由于前期没有大量的降雨,土体尚处在较干燥状态;进入汛期以后,5~6月份,虽有降雨,但雨量极少,土体尚没有大量含水,激发泥石流所需的降雨量、雨强值仍较大;在7、8月由于前期大量降雨进入土体,并且下渗到一定深度,泥石流固体补给物质含水量较高。在泥石流发生前10天,降雨入渗使沟岸斜坡及松散土体含水量急剧增加,土体颗粒间距增大,土粒之间连结强度降低,土体的内摩擦角和内聚力逐渐减小,抗剪强度降低,部分坡、残积物随水流进入沟道。8月22日随着短历时雨强达到超过松散土体入渗强度后,坡面开始积水并产流,随着降雨过程的继续,坡面径流逐渐增大,进行形成坡面汇流,松散土体饱和或过饱和而失去平衡,并使构成泥石流的松散堆积层呈蠕动、滑动等方式向下汇聚在沟谷内,并携带沟谷内的松散土体沿沟流动,最终形成泥石流。

图5 泥石流爆发前15日降雨量图Fig.5 Rainfall before 15 days of the debris follow outbreak

图6 泥石流爆发前后降雨量累积曲线图Fig.6 Rainfall cumulative curve before and after the debris follow outbreak

4.2 泥石流的启动条件

降雨因素是的激发泥石流产生的外界因素,而只有当沟床达到一定坡度时,水流进入沟床后才能转化为动能和势能,裹挟松散物质向下游移动。沟床的坡降越大,水流的流速越高,动能越大,能够被冲走的固体颗粒相对越多。

4.2.1 泥石流启动条件分析与临界坡度计算

以粗颗粒为主的泥石流,运动形式属于层移和推移运动,可以通过固体物质受到的驱动力及克服阻力而进入运动状态的力学关系来分析(费俊祥等,2004)。根据费俊祥先生的研究,当驱动剪应力超过运动阻力时,便可以发生稳定的以粗颗粒为主的泥石流,推得泥石流启动临界坡度的经验公式如下。

依据上述公式,对郑官沟泥石流启动的临界坡度进行计算,参数见表3。

计算结果表明,郑官沟泥石流启动的临界坡度为16.3°,主沟纵坡降为293‰,满足泥石流启动的地形条件。

4.2.2 泥石流固体颗粒启动分析

笔者结合郑官沟的实际情况,按照以下经验公式计算郑官沟泥石流固体松散颗粒的启动条件(成都山地灾害研究所,2004):

式中:Vs为固体颗粒启动速度;h为泥深;d为颗粒粒径,a为环境指数;3.45≤a≥6.15,a取5.5。

野外调查郑官沟泥石流形成区泥痕深度为1.2 m,流通区为0.5 m,由此计算出郑官沟不同断面水深各粒径固体颗粒的启动速度(表4)。

表3 郑官沟泥石流启动临界坡度计算结果表Tab.3 The result of critical slope ratio of the debris flow initiation

表4 郑官沟固体颗粒启动速度一览表Tab.4 Initiation velocity of the deposit grains

5 泥石流特征值计算

5.1 泥石流流速

5.1.1 泥石流流体运动速度

泥石流流速是决定泥石流动力学性质最重要的参数,目前泥石流流速计算公式多为半经验或经验公式。对于以粗颗粒为主的水石流,笔者采用费俊祥先生提出的经验公式进行计算,其公式如下。

式中:n为沟床糙率系数;ap为泥石流内部阻力因子;h为泥深;J为纵坡降。内部阻力因子的表达式为:

基于以上公式,笔者选取郑官沟形成区和流通区2个断面进行泥石流运动速度计算(表5)。结果显示,郑官沟泥石流形成区运动速度为4.82 m/s,流通区运动速度为4.01 m/s,表明泥石流流动过程中由于沟道内急弯和卡口多,且流通区沟床逐渐变宽,沟床坡度变缓,泥石流流体之间颗粒相互摩擦、碰撞,势能逐渐减小。

5.1.2 泥石流固体颗粒运动速度

以粗颗粒为主的水石流绝大多数颗粒作层移运动,可以根据费俊祥先生提出的膨胀体模型公式进行计算:

其中:

式中:Us为泥石流颗粒运动速度(m/s);q为单宽流量(m2/s);d为固体颗粒粒径(m);I为膨胀体模型参数;λ为线性浓度系数;g为加速度(9.8 m/s2);J为断面坡降;k为层移层运动系数;γs为固体容重(t/m3);γ为水的容重(t/m3);Sv为泥石流固体体积比浓度;Svb为层移层平均浓度。郑官沟泥石流流通区断面不同粒径的颗粒运动速度计算参数选取和计算结果见表6。

表5 郑官沟泥石流运动速度计算结果表Tab.5 The fluid velocity of the debris flow

表6 郑官沟泥石流流通区不同粒径固体颗粒运动速度计算结果表Tab.6 The velocity of different sizes of grains of the debris flow

注:表中计算参数依据(费俊祥,泥石流运动机理与灾害防治,2004)泥石流相关公式计算确定。

5.2 泥石流流量

采用形态调查法计算郑官沟泥石流流量,计算公式如下:

Qc=WcgVc

式中:Qc为泥石流断面峰值流量(m3/s);Wc为泥石流过流断面面积(m2),根据调查获取的沟道形态参数计算;Vc为泥石流断面流速(m/s),采用沟口堆积区断面流速。计算结果见表7。

5.3 一次固体物质冲出总量

一次泥石流过程总量Q的计算,根据泥石流历时T(s)和最大流量Qc(m3/s),按下式计算:

Q=KgTgQc

式中:当F<5 km2时,K=0.202;当5 km2 一次泥石流冲出固体物质总量按下式进行计算: QH=Q(γc-γw)/(γH-γw) 式中:QH为一次泥石流过程冲出固体物质总量(m3);γc为泥石流容重(t/m3);γW为水的重度(t/m3);γH为固体物质重度(t/m3)。计算结果见表8。 表7 郑官沟断面峰值流量计算结果表Tab.7 The peak flow of the section of the debris flow 表8 郑官沟泥石流一次冲出固体物质总量计算结果表Tab.8 The gross amount of solid material in one debris flow in Zhengguan gou 6.1.1 泥石流易发性评价 通过对郑官沟泥石流详细的野外调查和室内分析试验,结合《泥石流防治工程勘查规范》中“数量化综合评判及易发程度等级标准”进行量化打分。郑官沟泥石流易发程度量化得分为104分,为易发性泥石流。目前,郑官沟流通区内堆积了大量松散碎屑,物源补给充足,地形条件有利,在水源条件具备的情况下仍有可能再次爆发泥石流。 6.1.2 发展趋势分析 地形条件、物源条件和水源条件在泥石流形成中具有复杂的耦合关系。在三大条件中,地形变化相对缓慢,水源条件受局地气候控制,而固体物质条件则在内外因素的作用下不断发生变化。因此,流域内固体松散物质的状态及其累积速率是控制泥石流发展趋势的重要因素(刘兴荣等,2013)。通过调查、分析判断,郑官沟流域泥石流的发展处于壮年期,主要基于以下几个方面。 (1)郑官沟所在区域属于贺兰山褶冲构造带,区域构造隆升以及山区差异性升降,使得地形高差逐渐变大,并造成更大的重力势差,同时使沟谷不断侵蚀、切割,这为郑官沟泥石流的发展不断的创造运动条件。 (2)构造运动过程必然伴随岩土体的变形与构造结构面的不断发育,而自重应力导致的卸荷松弛以及表层的物理化学风化等外动力作用进一步加速了结构面的软弱岩土体的破碎。郑官沟流域斜坡岩土体多由泥岩、页岩及砂岩组成,易风化,进行形成局部的崩塌,加剧坡面侵蚀,同时由于受到地形条件的限制和约束,大部分堆积于坡脚或进入沟道,为泥石流的发生提供了充足的固体松散物质。 (3)区域内含煤地层出露,虽大多不具工业价值,但盗采活动却较为猖獗,一方面导致植被破坏,加速了水土流失,使原本脆弱的生态环境雪上加霜,同时也加剧了坡体的变形破坏,产生灾害链。另一方面,盗采产生的固体废弃物堆积于沟床、岸坡,使流域内松散固体物质储量陡然增加,泥石流发生的频率和危害程度不断提高。 刘希林等建立的专家调查系统和灰色关联法是目前国内在单沟泥石流危险性评价工作中较权威的方法之一(刘希林等,2004)。该方法充分利用已知的部分信息做无量纲化处理,通过计算主要因子和次要因子的关联度值,确定评价因子的权重,从而进行定量判定。笔者利用该方法对郑官沟泥石流危险度进行计算。在实地调查的基础上,初步选取了郑官沟10项关联因子,即:一次泥石流冲出物最大方量(X1)、松散固体物质平均厚度(X2)、流域面积(X3)、主沟长度(X4)、流域相对高差(X5)、形成区山坡平均坡度(X6)、24h最大降雨量(X7)、lh最大降雨量(X8)、流域植被覆盖度(X9)和流域人口密度(X10)。泥石流危险度计算公式如下: H=0.2857GX1+0.1270GX2+0.1429X3+0.0635GX4+0.0794GX5+0.0476GX6+0.1111GX7+0.0952GX8+ 0.0317GX9+0.0159GX10 式中,常数为各关联因子权重,采用等级差数法确定。根据郑官沟的实际情况,结合刘希林提出的“泥石流危险因子等级与赋值表”取泥石流各因子赋值(表9)。泥石流危险等级划分为极度(H≥0.8)、高度(0.8>H≥0.6)、中度(0.6>H>0.3)、低度(H≤0.35)危险四级。根据上述公式计算,郑官沟泥石流的危险度为0.397,为中危险度,计算结果与实际情况基本相符。 根据泥石流的发展趋势和危险度分析认为,郑官沟泥石流防治应坚持以防为主、管治结合的原则,加强对郑官沟流域的盗采和地质环境破坏的行政管理,同时采取生物、工程措施相结合的综合治理措施,有效抑制泥石流的发生发展。 表9 郑官沟泥石流各危险因子等级划分与赋值统计表Tab.9 Classification and assignment of hazard factors of the debris flow 泥石流是宁夏北部贺兰山区发育最广泛、危害最严重的地质灾害。笔者选取郑官沟泥石流作为典型地质灾害,通过野外调查和室内分析、试验以及计算等分析、研究,取得主要认识与结论如下。 (1)郑官沟泥石流位于宁夏贺兰山北段东麓构造侵蚀剥蚀中山区,沟谷支沟较发育,形成区、流通区主沟纵坡降大,物源丰富,泥石流物源储量约为12×104m3,沟道内大量盗采剥离的岩屑和岩块是郑官沟泥石流主要的固体物质来源。泥石流堆积物样品测试结果显示,泥石流固体堆积物主要以漂粒和砂砾等粗颗粒为主。 (2)郑官沟泥石流是前期降雨和短历时降雨共同作用的结果,前期降雨使土体处于饱和,抗剪强度降低,短历时降雨使坡面积水并产流,松散土层向沟谷内汇聚并最终形成泥石流。 (3)笔者采用现场调查试验法和基于泥石流沉积物的计算综合取值确定郑官沟泥石流的容重为1.73 g/cm3,结合颗粒分析结果判定为水石流。运用以粗颗粒为主的水石流流速计算方法,选取郑官沟形成区和流通区断面计算泥石流流体运动速度分别为4.82 m/s和4.08 m/s。采用形态调查法计算郑官沟泥石流流量为98.14 m3/s,由此计算郑官沟一次泥石流过程总量为2.38×104m3,泥石流一次冲出固体物质总量为1.05 m3。 (4)郑官沟泥石流易发程度量化得分为104分,为易发性泥石流,其发展处于壮年期。笔者采用刘希林提出的单沟泥石流危险度评价方法对郑官沟泥石流危险度进行了评价,计算结果显示郑官沟泥石流危险度为0.397,为中危险泥石流沟。目前,郑官沟物源补给充足,地形条件有利,在水源条件具备的情况下仍有可能再次爆发泥石流。

6 泥石流发展趋势及危险度评价

6.1 泥石流发展趋势预测

6.2 泥石流危险度评价

7 结论