鄂尔多斯盆地马岭地区长8段油藏主控因素

叶 博,宋 娟,张居增,曹润荣,梁晓伟,王 炯

(1.中国石油长庆油田分公司 勘探开发研究院,西安 710018;2.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,西安 710018)

鄂尔多斯盆地处于华北克拉通的西南部,是在华北地台基础上发展演化形成的一个大型中生代、新生代陆相沉积盆地,盆地内构造简单、地层平缓(倾角<1°)[1-2]。马岭地区位于鄂尔多斯盆地西南部,横跨天环拗陷与伊陕斜坡,主要含油层系为侏罗系延安组第9段、第10段(分别简称“延9”、“延10”)及上三叠统延长组第3段、第4+5段、第8段(分别简称“长3”、“长4+5”和“长8”),其中长8为近年勘探开发的主力油层。马岭地区长8段地层厚度为70~90 m,根据沉积旋回进一步分为长81和长82两套油层。这2套油层分布特征不同:长81亚段油藏顺砂体大面积连片分布,而长82亚段油藏呈若干朵叶状分布,含油面积小。因此,分析长81和长82亚段石油富集主控因素,从而针对这2套油层采取不同的勘探思路就显得尤为重要。前人对马岭地区长8的研究主要集中于物源、沉积相[3-6]及储层特征上[7-9],对长81和长82亚段油藏分布规律差异及主要原因还未涉及。随着长8勘探程度的不断提高,大量钻探、分析测试资料为长81与长82油藏对比研究奠定了基础。本文从长81和长82亚段的沉积、储层、油藏特征差异着手,分析成藏差异及石油富集主控因素,为该区油藏勘探提供地质理论依据。

1 沉积相特征

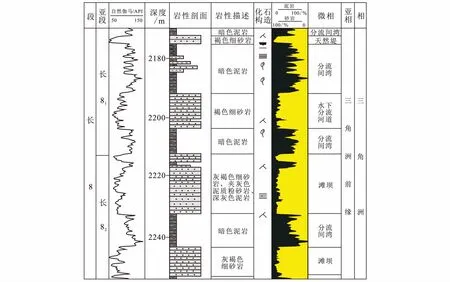

鄂尔多斯盆地晚三叠世时为一个大型淡水内陆湖泊,沉积了一套完整的陆相河流-三角洲-湖泊碎屑岩建造,延长组自下而上分为10个油层组。由长10至长1,湖盆经历了一个形成、扩张、发展、消亡的沉积演化过程。其中:长8早期继承了长9期初次湖泛范围,沉积了一套三角洲-滩坝储集砂体,成为马岭地区长82亚段主要的石油储集层;长8晚期,湖盆开始逐渐扩张,在此背景上马岭地区沉积了一套三角洲前缘亚相砂体,为长81重要的石油储集体(图1)。到了长7期,盆地在较短时间段内发生了一次大规模沉降,湖盆范围达到最大,沉积了一套暗色泥岩和油页岩,成为长8油藏的良好生油岩。

1.1 长82亚段沉积相特征

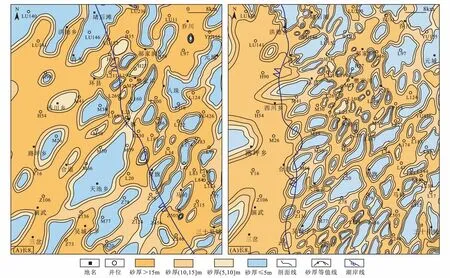

长82期鄂尔多斯盆地湖盆水体较浅,湖岸线的位置相对固定,马岭地区的平均湖岸线位于堵后滩-木钵-贺旗一线(图2-A),湖岸线以西主要为水上三角洲平原沉积,以东为三角洲前缘沉积区,入湖河流携带的碎屑物质受到湖泊水体的阻力,在三角洲前缘快速卸载沉积,或形成充填水下分流河道的砂体和堆积在河口的河口坝-远砂坝砂体,或经过湖浪改造与再搬运,形成与湖岸平行的滩坝砂体[5]。其中滩坝砂体由于受到波浪簸选和淘洗,分选较好且泥质含量低,储集物性较好,为长82亚段油藏重要的储集砂体。

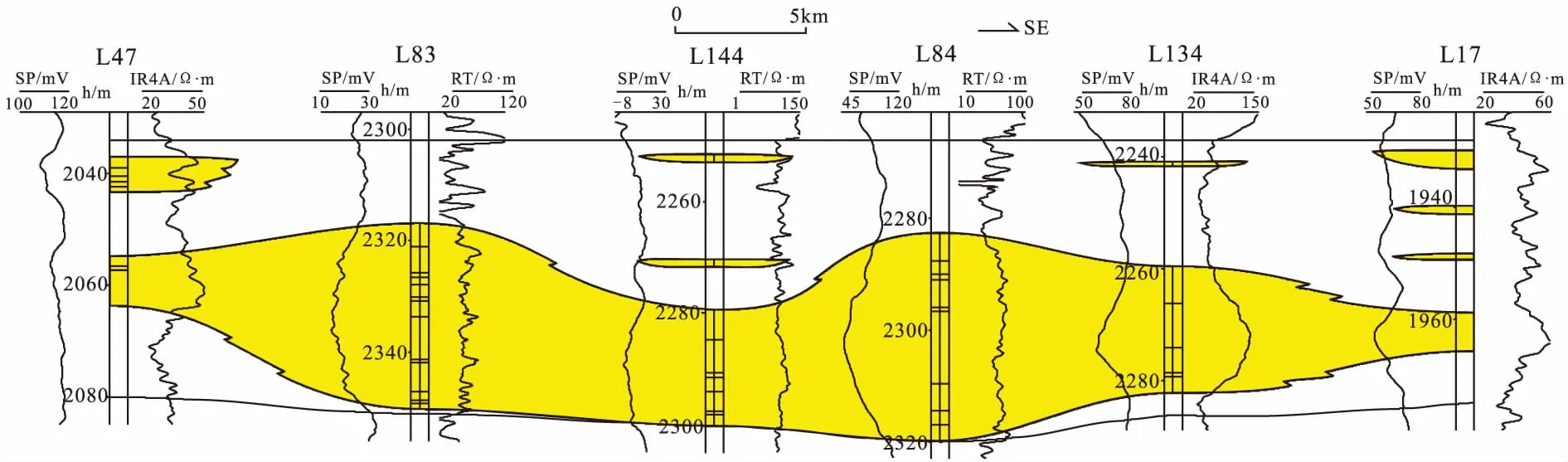

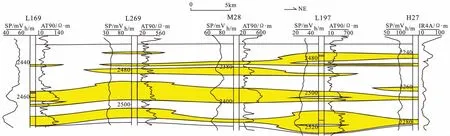

长82沉积期物源主要来自盆地西南部的陇西古陆,因此入湖的三角洲分流河道砂体平面上整体呈南西-北东向网状展布,顺西南物源方向的砂体连续性较差;滩坝砂主要呈朵叶状分布于湖岸线附近,与湖岸线平行或斜交,单个滩坝砂分布面积为60~120 km2,如环县以东、贺旗以西、马岭以东等地区长82亚段均为滩坝砂沉积区(图2-A)。纵向上滩坝砂表现为底平顶凸或双凸状透镜体,累计砂体厚度为5~20 m,如马岭地区L144井区长82油藏储集体为典型的滩坝砂,平面分布面积约为120 km2,中部叠置砂体厚度达25 m,向两侧砂体厚度减薄(图3)。

1.2 长81亚段沉积特征

长81亚段沉积时鄂尔多斯晚三叠世湖盆开始逐渐扩张,湖岸线向盆地外围大范围迁移,湖水仍较浅,马岭地区长81期平均湖岸线在肖关-西川-合道一线(图2-B),湖岸线以西和以东分别为三角洲平原和三角洲前缘沉积区。其中三角洲前缘亚相以广泛发育水下分流河道微相为主要特征,水动力相对强烈,水下分流河道分叉、改道、交汇频繁,河道砂体顺物源方向连续性好,向湖盆中心延伸较远;但在河口不易形成河口坝沉积,或早期沉积的河口坝被后期分流河道侵蚀改造而不易保存[10-12]。单个河道砂层厚度较薄,剖面上一般表现为多个顶平底凸状的砂体连续叠置状,平面上砂体亦呈网状延伸分布。

图1 鄂尔多斯盆地马岭地区长8段地层综合柱状图(L237井)Fig.1 Stratigraphic column of Yanchang Formation Chang 8 Member in the Maling area,Ordos Basin

图2 鄂尔多斯盆地马岭地区长8段砂体平面形态Fig.2 Plane shape of sand bodies of the Chang 82 and Chang 81 of Yanchang Formation in Maling area

图3 鄂尔多斯盆地马岭地区L144井区长82亚段砂体对比剖面Fig.3 Stratigraphic column illustrating correlation of sand body for Chang 82 Section in Maling area,Ordos Basin

马岭地区长81沉积期物源仍主要来自西南部的陇西古陆,因而砂体仍呈南西-北东向网状展布,西部三角洲平原砂体规模较大,平面上叠合河道砂体宽度可达10 km以上(图2-B),纵向上累计砂体厚度一般大于20 m;中东部三角洲前缘砂体沉积规模相对小些,平面上表现为河道分叉、汇合频繁的网状砂体,砂体宽度一般为4~8 km,交汇处宽度可达12 km以上(图2-B)。纵向上长81亚段具有多套砂层,单砂层厚度一般为5~10 m,多套砂层累计厚度>15 m,连续性好、延伸远(图4)。

1.3 与西峰油田沉积特征的差异性对比

马岭地区与其南部的西峰油田都属于鄂尔多斯盆地西南部的辫状河三角洲沉积体系,但受不同的物源区和湖盆底形控制,马岭地区与西峰油田长8段,特别是长81亚段的沉积相特征存在很大的差异性(图5)。西峰油田是在盆地内长8段中发现的第一个亿吨级大油田,其长81亚段属于长轴缓坡型辫状河三角洲沉积体系,物源主要来自更偏南一些的秦岭,碎屑供应充足,水上→水下分流河道沉积微相非常发育,汇聚后入湖的分流河道在三角洲前缘形成分布稳定、厚度大、延伸距离远、以水下分流河道为优势的主砂带,构成西峰油田优质储集层分布区。而马岭地区长81亚段属于短轴陡坡型辫状河三角洲沉积,物源主要来自西南部相对较近的陇西古陆,沉积相变化较快,具有近源多水道注入的优势,以发育频繁分流交汇的水下分流河道微相为主,单期砂体厚度较薄,但具有多期叠置、平面复合连片分布的特点,成为马岭地区长81油藏良好的储集层分布区。

图4 鄂尔多斯盆地马岭地区M28井区长81小层砂体对比剖面Fig.4 Stratigraphic column illustrating correlation of sand body for Chang 81 Section in Maling area,Ordos Basin

图5 鄂尔多斯盆地西南部延长组长81亚段砂体沉积模式Fig.5 Depositional model of Chang 81 of Yanchang Formation in southwestern Ordos Basin

2 储层特征与控制因素

2.1 储层基本特征

2.1.1 岩性

薄片鉴定和图像粒度分析统计结果表明,马岭地区长8段储层岩石类型主要为岩屑长石砂岩和长石岩屑砂岩。砂岩结构主体以细粒砂岩为主,约占储集岩的70.8%~74.9%;次为中粒砂岩,约占12.2%~18.5%。长82亚段的储集砂岩粒度相对较粗一些。

2.1.2 孔隙类型

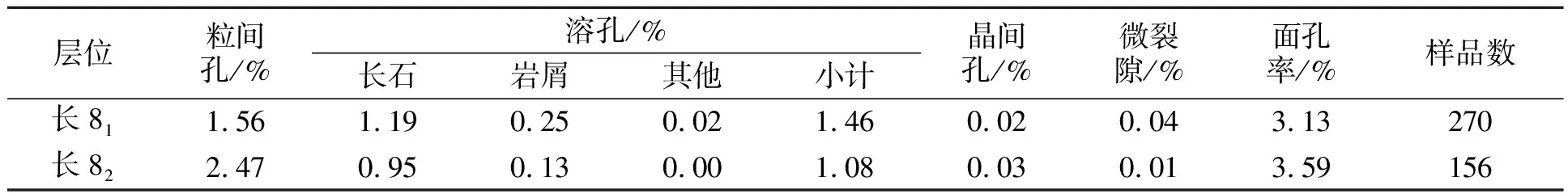

马岭地区长8段储集砂岩的孔隙类型以粒间孔和长石溶孔为主,含有少量的岩屑溶孔和微裂隙等(表1)。其中长81储集砂岩的粒间孔平均为1.56%, 溶蚀孔平均为1.46%,微裂隙平均为0.04%,面孔率平均为3.13%,与总孔隙率基本一致;长82储集砂岩的粒间孔平均为2.47%,溶蚀孔平均为1.08%,微裂隙平均仅为0.01%,面孔率平均为3.59%,也与总孔隙率基本一致。从总体上看,长82储集砂岩的孔隙更发育一些。

2.1.3 物性

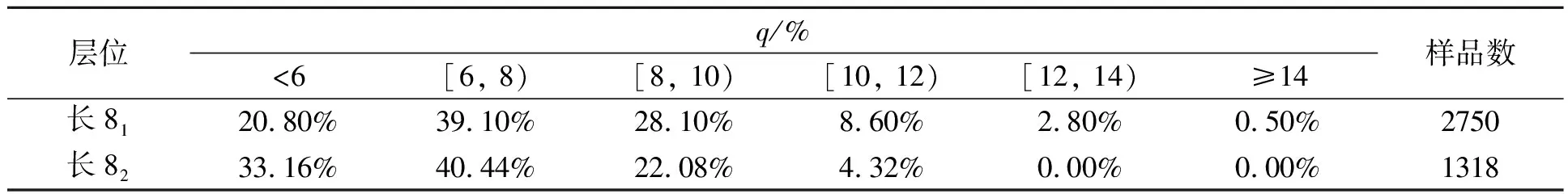

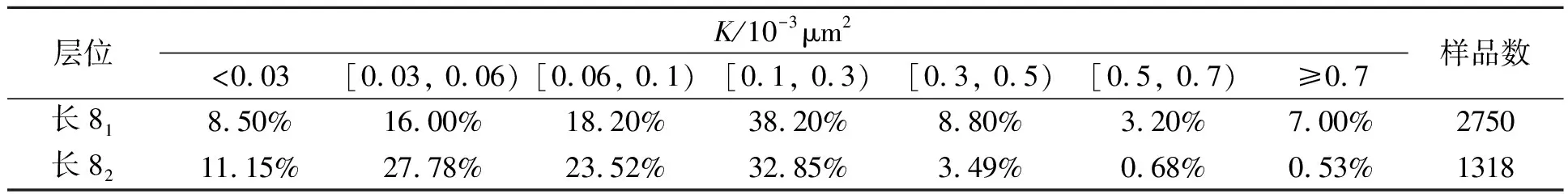

根据4 068块岩心物性分析统计结果(表2、表3),长81储集砂岩孔隙度(q)主要为6%~12%,平均为8.3%;渗透率(K)一般为(0.06~0.5)×10-3μm2,平均为0.40×10-3μm2。长82储集砂岩孔隙度主要为6%~10%,平均为7.6%;渗透率一般为(0.03~0.3)×10-3μm2,平均为0.17×10-3μm2。总体上属于低孔、特低渗储集层。

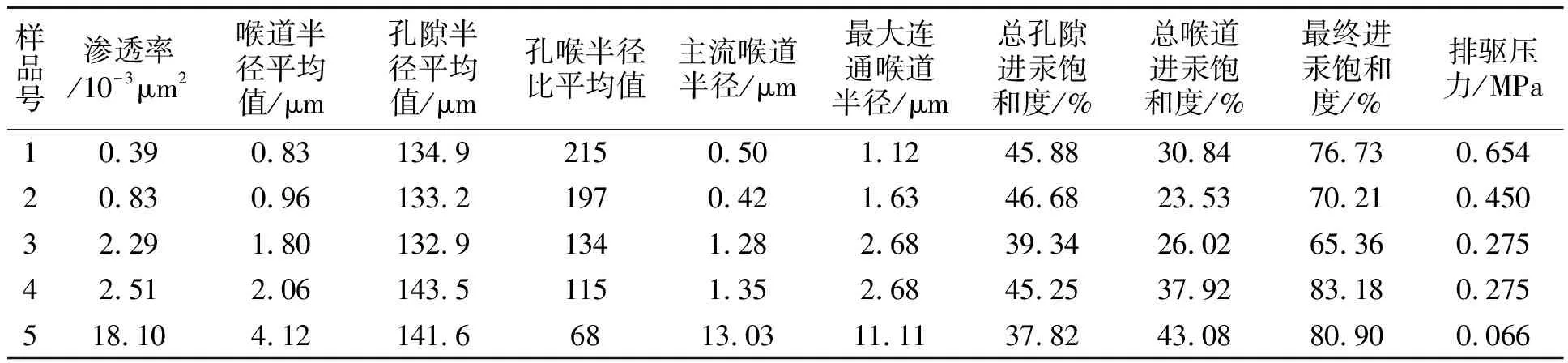

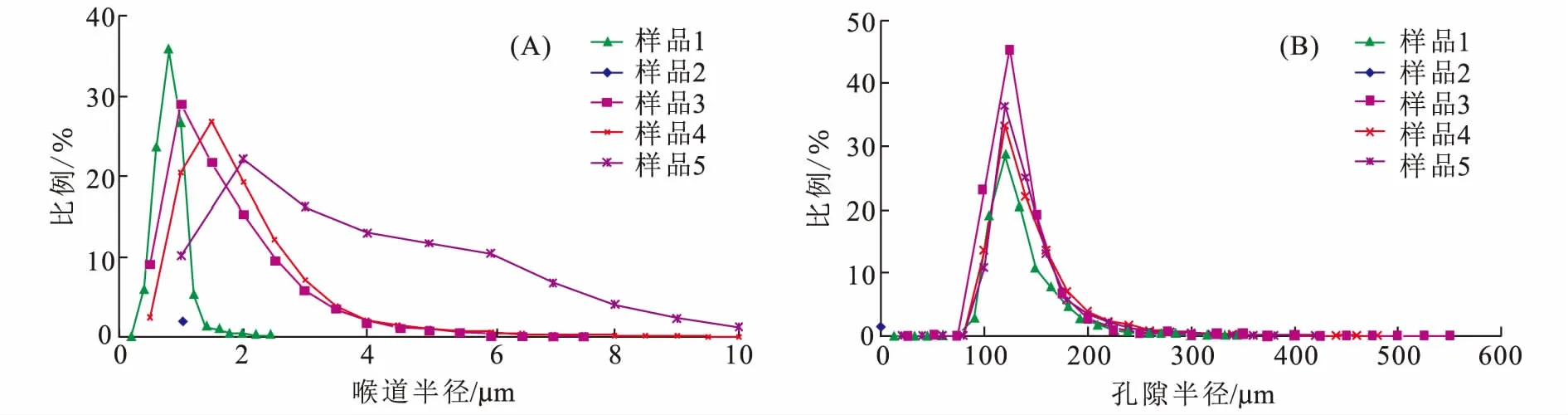

恒速压汞试验结果显示,马岭地区长8砂岩样品喉道半径一般为0.2~4.0 μm,孔隙半径一般为100~200 μm,孔喉半径比为40~400,孔隙结构整体较好。且样品渗透率越高,其排驱压力越低,喉道进汞饱和度和总进汞饱和度越高,平均喉道半径越大,砂岩孔隙结构越好(表4)。渗透率高的样品喉道半径分布范围大,且大喉道数量多,可以达到4~10 μm;渗透率低的样品喉道半径分布范围窄,主要为小喉道,喉道半径一般小于2 μm。而不同渗透率样品其孔隙半径分布基本一致(图6),可见喉道半径决定了砂岩渗透率的高低。

表1 鄂尔多斯盆地马岭地区长8储集砂岩孔隙类型Table 1 Statistics of pore types for Chang 8 reservoirs in Maling area,Ordos Basin

表2 鄂尔多斯盆地马岭地区长8砂岩孔隙度分布Table 2 Statistics of porosity data of Chang 8 reservoir in Maling area,Ordos Basin

表3 鄂尔多斯盆地马岭地区长8砂岩渗透率分布Table 3 Statistics of permeability data of Chang 8 reservoir in Maling area,Ordos Basin

表4 鄂尔多斯盆地马岭地区长8砂岩样品恒速压汞试验结果Table 4 Testing result of rate-controlled mercury penetration of Chang 8 sandstone samples in Maling area,Ordos Basin

图6 鄂尔多斯盆地马岭地区长8砂岩样品喉道半径、孔隙半径分布Fig.6 Throat radius,pore radius distribution of frequency curve of Chang 8 sandstone samples in Maling area,Ordos Basin

2.2 沉积-成岩作用对储层发育的控制

马岭地区长8段储层发育主要受沉积相与成岩作用控制。由于长81与82亚段沉积相与成岩作用的差异,致使此2个亚段的储层分布和物性有较大差异,特别是在普遍发育低孔低渗储层的背景条件下,局部发育的相对高孔高渗带的差异性更大且储层非均质性的平面分布差异性更强。

2.2.1 长82亚段

长82亚段沉积期,马岭地区在湖岸线附近沉积了朵叶状滩坝砂体,单砂体厚度普遍较大,碎屑颗粒经过湖浪改造后原始粒间孔隙较发育,储集物性较好。由于河流携带的铁镁溶解物质在湖岸线附近与湖水交汇处发生凝絮沉淀,为自生绿泥石胶结膜的形成提供了充足的物质来源,因而滩坝微相的砂岩中绿泥石膜胶结作用相对较发育,这也有利于剩余原生粒间孔的发育与保存。因此,在滩坝沉积微相和绿泥石膜胶结的共同作用下,形成了长82亚段相对高孔高渗砂体,其孔隙度一般大于8%,渗透率在0.3×10-3μm2以上。由此可见,沉积-成岩作用的差异性,使得低孔低渗储层背景上局部发育了相对高孔高渗带,也是优质储层平面分布具有很强非均质性的主要原因。

2.2.2 长81亚段

长81亚段沉积期,马岭地区三角洲前缘水下分流河道微相发育,沉积规模较大,由水下分流河道的频繁分叉、交汇和冲刷、充填和垂向加积作用形成了连续叠置和连片分布的水下分流河道砂体,砂体岩性以细-中粒砂岩为主,分选较好,泥质含量低,原始粒间孔隙发育且渗流性较好。特别是上覆长7烃源岩有机质成熟过程中生成的有机酸进入长81亚段储集砂岩后,可造成长石、岩屑等不稳定碎屑颗粒普遍发生溶蚀。溶蚀作用造成次生孔隙扩大,从而增加了孔、喉储集空间,改善了砂岩储集性能,孔隙度一般为8%~12%,渗透率>0.5×10-3μm2。长81亚段的砂体发育规模和储层物性优于长82亚段,不仅在溶蚀作用较为强烈的部位形成了相对高孔高渗砂体,而且平面非均质性明显弱于长82亚段。因此,研究区中东部的长81水下分流河道砂体非常有利于成藏且普遍含油。

3 油藏特征

3.1 油藏基本特征

马岭地区发育长81和长82两套油层,油藏主要受沉积微相和岩性复合控制,为典型的岩性油藏。

3.1.1 长82油藏基本特征

长82主要为致密砂岩遮挡岩性油藏,这类油藏圈闭的遮挡条件主要是由于沉积或成岩作用所形成的致密砂岩,而非泥质岩类,油气主要在物性较好的滩坝砂部位聚集成藏,物性较差的致密砂岩形成侧向封堵。长82油藏规模相对较小,主要呈朵叶状分布于湖岸线附近的滩坝砂中(图7-A),油层厚度>2 m的油藏含油面积约为1 400 km2,平均油层厚度为12.3 m;纵向上滩坝砂岩中部油层厚度大,向两侧迅速变薄。

3.1.2 长81油藏基本特征

长81油藏主要为泥岩遮挡岩性油藏,水下分流河道砂体与上覆及侧向的分流间湾泥岩相互配置,构成了良好的圈闭条件,油气在砂岩中普遍聚集而形成大型岩性油藏。研究区中东部长81亚段纵向上发育多套砂体,因此,纵向上也表现为多套油层。平面上长81油藏顺砂体呈南西-北东向展布,连片性好(图7-B),油层厚度>2 m的油藏含油面积约为2 500 km2,平均油层厚度为9.5 m;河道中部砂岩油层厚度大,一般为6~10 m,向边部逐渐减薄。而研究区西部长81砂岩含油性差或不含油,与研究区西部上覆的长7烃源岩不发育有直接的关系。

图7 鄂尔多斯盆地马岭地区长8油藏平面分布Fig.7 Reservoir distribution of Chang 82 and Chang 81 of Yanchang Formation in Maling area,Ordos Basin

3.2 油藏控制因素

3.2.1 烃源岩条件

晚三叠世长7期,鄂尔多斯盆地在较短的时间段内发生了一次大规模沉降,湖盆范围达到最大,沉积了一套暗色泥岩和油页岩。该套暗色泥岩或油页岩有机质丰度普遍很高,有机质类型属腐植-腐泥型,TOC质量分数(wTOC)主要为6%~14%,最高达30%以上[13],为良好的烃源岩。

鄂尔多斯盆地长8段已发现的油藏均位于长7优质烃源岩发育区及邻近地区,研究区中东部长7烃源岩的分布面积广,厚度大,一般为10~30 m,为下伏的长8储集砂体提供了充足油源。长81亚段砂体紧邻长7油页岩,垂向距离一般为0~20 m,长7油页岩在排烃期生成的油气主要作垂向运移,通过近源叠置砂体或裂缝向下运移到长81亚段,在长81多套砂体中普遍成藏,这是研究区中东部长81油藏大面积连片分布的重要原因。

长82亚段砂体与长7油页岩垂向距离相对较远,一般为50~70 m。长7油页岩生成的油气先在长81多套砂体中成藏,在油源充足的地区可以沿裂缝继续向下运移到长82亚段,在长82储集物性较好的滩坝砂中成藏。通过对长82油藏与长7油页岩平面叠合关系分析发现,长82油藏上覆的长7油页岩的厚度较大,一般大于20 m,油源供给充足。

研究区西部长8段砂岩厚度大,储集物性较好(平均渗透率可大于0.7×10-3μm2);但是砂岩含油性差或不含油,测井解释多为水层和干层。主要原因是该区长8段砂岩上覆的长7烃源岩不发育,位于长7优质烃源岩排烃范围之外,导致运移到该区长8砂岩的烃类少,难以聚集成藏。可见,长7烃源岩控制了马岭地区长8油藏的分布范围。

3.2.2 成藏动力学条件

鄂尔多斯盆地中生界储集层主要为低渗透储集层,通过对不同运移动力类型及发育特点研究,发现影响油气大规模成藏的主要动力类型为由于泥岩欠压实而形成的过剩压力[14-16]。

本次研究利用泥岩声波时差平衡深度法对地层过剩压力进行了计算,结果表明,马岭地区长7段地层过剩压力最高,可达12 MPa以上;相邻层位长6、长8过剩压力较小,一般小于5 MPa:因而在纵向上形成了较大的过剩压力梯度。平衡深度法计算的过剩异常压力更接近盆地欠补偿以前的地层流体压力,即在早白垩世达到最大古埋深时的流体压力分布。早白垩世的最大埋深期也是油气的主要运聚成藏期[17],因此,过剩压力成为油气初次运移的主要动力。马岭地区毗邻盆地西缘冲断带,受到边界断裂活动的影响强烈,延长组发育近垂直裂缝。在此基础上,长7烃源岩生成的油气在过剩压力的驱动下,通过近源叠置砂体和近垂直裂缝向下运移到长81亚段储集层成藏;在源储压差较高的地区,油气可以向下运移到长82亚段储集层成藏。

3.2.3 储集条件

如前所述,马岭地区长82期在湖岸线附近沉积了朵叶状滩坝砂,且滩坝砂岩在成岩过程中绿泥石膜胶结作用相对发育。滩坝沉积微相和绿泥石膜胶结共同作用形成了长82亚段的相对高孔高渗砂体(孔隙度>8%,渗透率>0.3×10-3μm2),为长82油藏的主要储集体。勘探实践证实,长82油藏主要分布于这些相对高渗砂体中,其余储集砂岩含油性差或不含油。

研究区长81期水下分流河道微相发育,水下分流河道分叉交汇形成了连片分布的储集砂体,且在成岩过程中溶蚀作用相对发育,改善了砂岩储集性能。水下分流河道沉积微相和长石溶蚀共同作用形成了长81亚段的相对高孔高渗砂体(孔隙度为8%~12%,渗透率>0.5×10-3μm2),为石油富集的良好场所。实践表明,研究区中东部长81水下分流河道砂体普遍含油,且在相对高渗砂岩中石油更为富集。

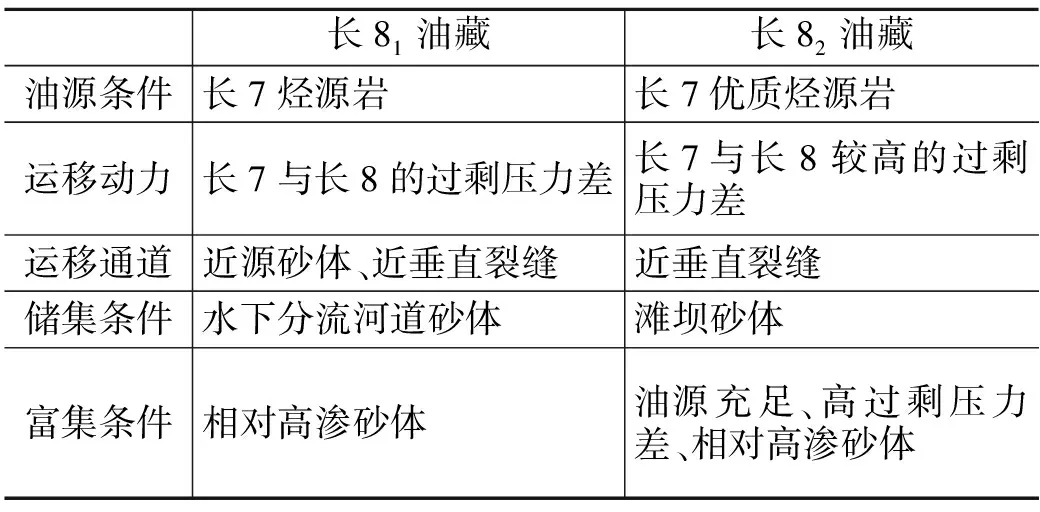

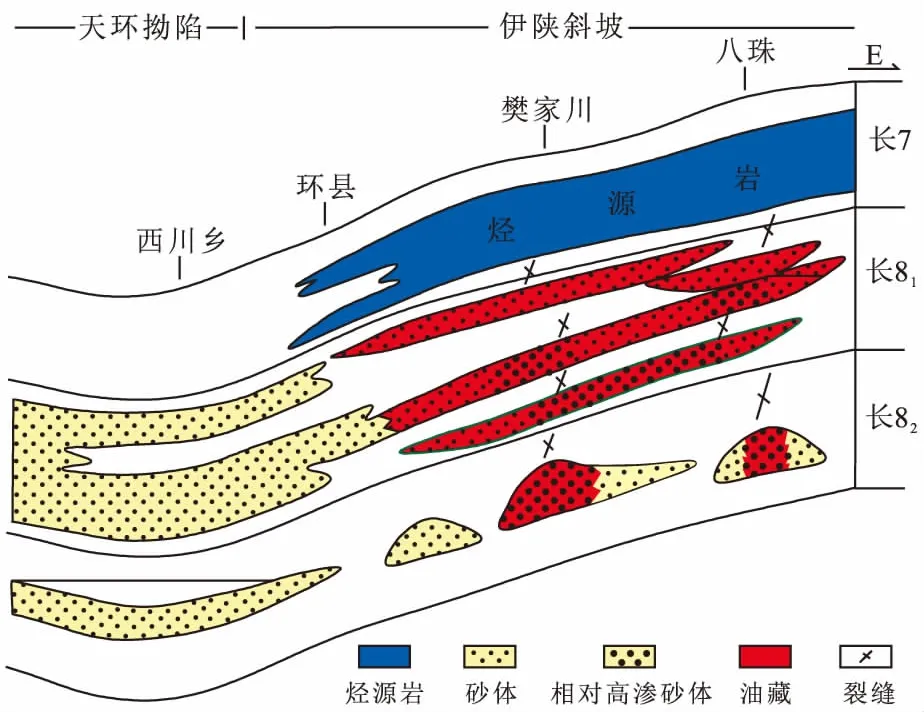

3.3 成藏模式

在分析成藏特征和条件的基础上(表5),建立了马岭地区长8段成藏模式(图8)。该模式表明研究区中东部伊陕斜坡带的区域长7烃源岩发育,在早白垩世末进入生、排烃高峰期,生成的油气在过剩压力差驱动下,通过近源叠置砂体和近垂向裂缝向下运移,在长81亚段多期水下分流河道砂体中普遍成藏,因此长81油藏具有大面积连片分布的显著特点;在油源充足、源储压差较高的地区,长7生成的油气主要沿近垂直裂缝继续向下运移,在长82亚段相对高孔高渗的滩坝砂中聚集成藏,因而长82油藏具有呈小面积朵叶状分布的特点。

表5 鄂尔多斯盆地马岭地区长81与长82油藏成藏特征和条件对比Table 5 Contrast of accumulation conditions for Chang 81 and Chang 82 of Yanchang Formation in Maling area

图8 鄂尔多斯盆地马岭地区长8段油藏成藏模式Fig.8 Accumulation pattern of Chang 8 Member in Maling area,Ordos Basin

需要指出的是,研究区西部天环拗陷构造带长7烃源岩不发育,长8段砂岩距离中东部长7优质烃源岩发育区较远,油气以近垂向运移为主,因此,该区长8砂岩难以成藏。而在马岭地区中东部,近源和优势砂体的有效组合是长81油藏大面积分布的主控因素,裂缝和相对高渗滩坝砂体配置是长82亚段油藏富集的关键。在上述理论指导下,马岭地区自东向西针对长81亚段水下分流河道主河道优势相带和长82亚段湖岸线附近高渗滩坝砂体开展的勘探取得了成功。

4 结 论

a.马岭地区中东部长81亚段油藏顺砂体大面积连片分布;长82亚段油藏主要呈朵叶状分布在湖岸线附近,含油面积小。长7烃源岩控制了马岭地区长8油藏的分布范围。

b.长7烃源岩在主要生烃期形成的过剩压力为石油运移到长8储集层的主要动力。长81油藏富集于水下分流河道微相和长石溶蚀共同作用形成的相对高渗砂体,长82油藏主要分布于滩坝微相和绿泥石膜胶结共同作用形成的相对高渗储集层。

c.马岭地区长8段成藏模式表明:长7烃源岩在主要生烃期生成的油气在过剩压力差的驱动下,通过近源叠置砂体和近垂向裂缝向下运移,在长81亚段多期水下分流河道砂体中普遍成藏;在油源充足、源储压差较高的地区,油气可沿裂缝继续向下运移,在长82亚段相对高孔高渗的滩坝砂聚集成藏。近源和优势砂体的有效组合是长81油藏大面积分布的主控因素,裂缝和相对高渗砂体配置是长82油藏富集的关键。

d.根据该区长81和长82油藏成藏特征和条件的差异性,认为在长81亚段应以追踪优势砂体分布范围为目标,在长82亚段应以寻找高渗砂带为关键。

——以渤海湾盆地沧东凹陷古近系孔店组二段为例