不同肥胖类型与老年女性非瓣膜性心房颤动的相关性

商鲁翔, 周贤惠, 赵 阳, 汤宝鹏, 张 玲, 李耀东

(新疆医科大学第一附属医院心脏起搏与心电生理科, 乌鲁木齐 830054)

心房颤动(房颤)是临床最常见的心律失常之一,是血栓栓塞事件、卒中、认知功能下降和心力衰竭的重要病因,已成为世界性的重大公共卫生问题[1]。房颤的危险因素众多,对各项危险因素加以控制,是预防房颤发生、降低医疗负担的有效方法。既往研究发现,周围型肥胖是房颤发生的危险因素,超重与肥胖明显增加一般人群新发房颤的风险,并且随体质指数(body mass index,BMI)水平的增加,新发房颤风险也在增加[2]。同时多项研究表明,代谢综合征也是房颤发生的独立危险因素,而腹型肥胖是代谢综合征的一项重要组分[3-4]。但是关于不同的肥胖类型与房颤的相关性,目前的研究较少。因此本研究拟通过病例对照方法,探讨该人群中不同肥胖类型与房颤的相关性,旨在为房颤的预防控制提供科学依据。

1 资料与方法

1.1研究对象选择自2016年1月-2017年12月在新疆医科大学第一附属医院健康体检中心进行体检的老年女性纳入本研究。有下列情况之一者被剔除:瓣膜性房颤患者;体质指数(BMI)<18.5 kg/m2者;恶性肿瘤患者;患其他严重消耗性疾病者;缺乏重要临床资料者;不同意签署知情同意书者。最终本研究纳入5 366例老年女性体检者。

所有调查对象在休息状态下行至少5 min的心电图检测,每份心电图均由心内科医生进行确认。如果心电图存在以下特征之一:(1)RR间期不规则(房室传导存在时);(2)正常P波消失;(3)心房不规则活动,则被认定为房颤。本研究中房颤的诊断是结合本次心电图结果和调查对象既往就诊记录中明确诊断的房颤判定。根据是否存在非瓣膜性房颤,将调查对象分为2组:非房颤组(对照组)5 181例和房颤组185例。

根据患者BMI和腰围(waist circumference,WC)值,将调查对象分为4组:正常组(BMI、WC正常)、周围型肥胖组(BMI异常,WC正常)、中心型肥胖组(BMI正常,WC异常)和混合型肥胖组(BMI、WC异常)。根据《中国成人血脂异常防治指南(2016 年修订版)》,将BMI>25 kg/m2、WC≥85 cm作为老年女性周围型肥胖和中心型肥胖的切点[5]。

1.2研究方法

1.2.1 问卷调查 采用自行设计的问卷调查表,由统一培训的专业体检工作人员询问后填写。问卷调查内容包括:一般人口学特征、生活习惯、既往疾病史。

1.2.2 体格检查 包括测量身高、体质量、WC、血压,并计算BMI = 体质量/身高2(kg/m2)。测量身高、体质量时采用经过校准之后的标准测量仪,每位调查对象分别测量2次,取平均值。测量血压采用欧姆龙电子血压计(型号:HEM-7052),要求被测对象坐位休息至少10 min,对每位调查对象连续测量血压3次,每次间隔30 s,以3次测量的平均值作为被测对象的血压值。

1.2.3 血生化检测 嘱检查对象隔夜禁食12 h,次日清晨空腹抽血。应用日立7200全自动生化分析仪测定血样本中的空腹血糖(FBG)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、肌酐等生化指标,并计算肾小球滤过率(eGFR)。

2 结果

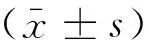

2.12组一般临床资料比较2组调查对象血脂异常、SBP、TC、TG、LDL-C、HDL-C、FBG差异无统计学意义(P>0.05)。房颤组年龄、吸烟史、高血压史、糖尿病史、卒中史、心力衰竭史、BMI、WC高于对照组,eGFR低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

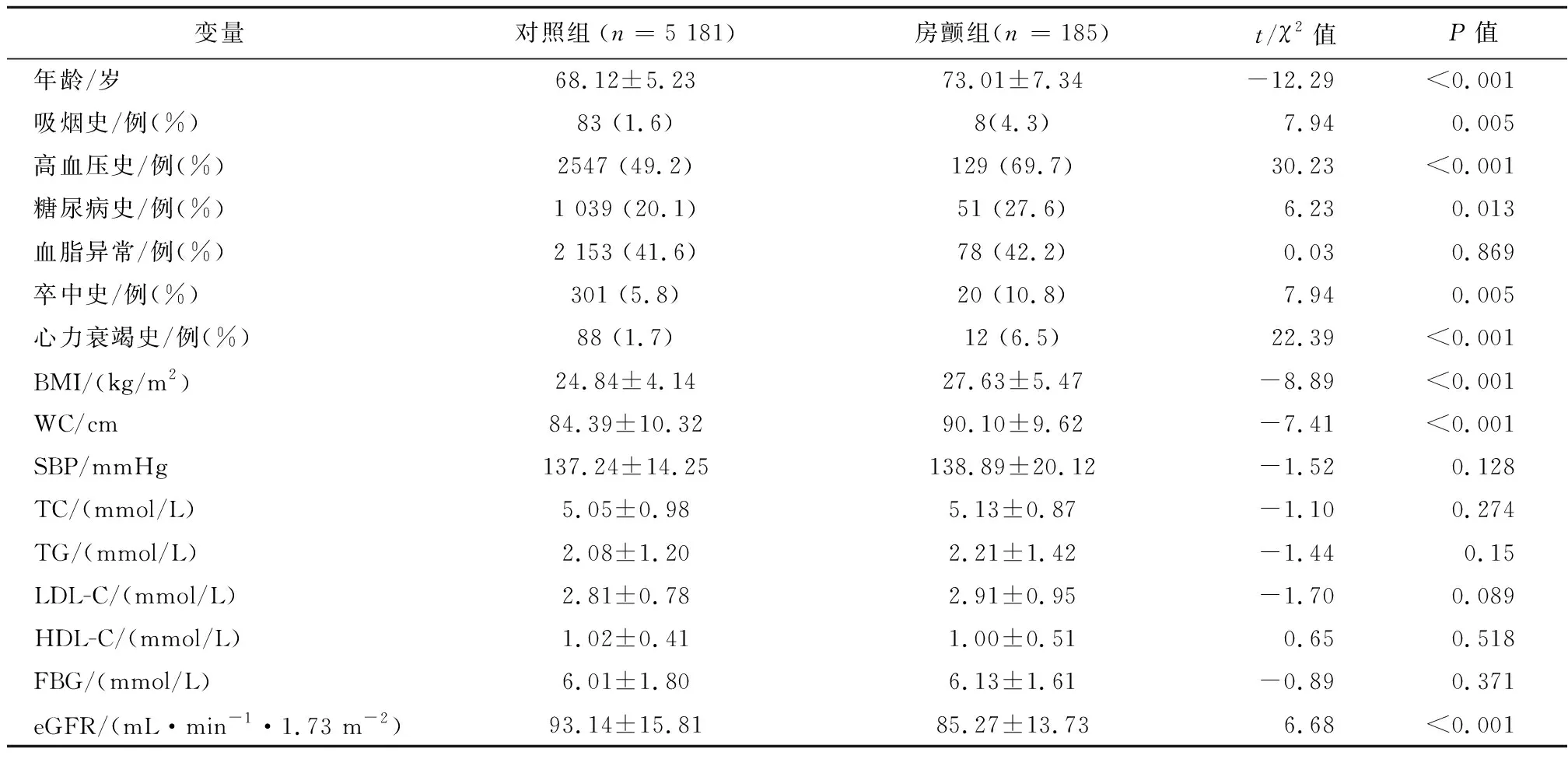

2.2不同肥胖类型老年女性房颤患病率比较体重正常组房颤患病率为1.6%,周围型肥胖组房颤患病率为3.5%,中心型肥胖组房颤患病率为2.7%,混合型肥胖组房颤患病率为4.9%。不同肥胖类型的老年女性房颤的患病率差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表1 2组一般临床资料比较

表2 各组老年女性房颤患病率比较/例

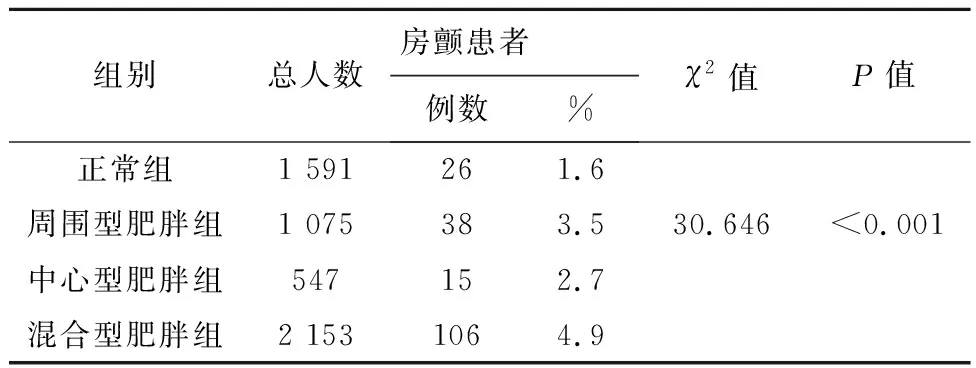

2.3不同肥胖类型对房颤发病的危险分析单因素Logistic 回归分析结果显示,周围型肥胖、中心型肥胖、混合型肥胖者患房颤的风险分别为体质量正常者的2.206、2.052、3.023倍。调整年龄、吸烟史、高血压史、糖尿病史、卒中史、心力衰竭史、eGFR后,多因素Logistic 回归分析结果显示,周围型肥胖、中心型肥胖、混合型肥胖者患房颤的风险分别为体重正常者的1.983、1.572、2.853倍,见表3。

表3 不同肥胖类型对房颤发病的危险分析

3 讨论

随着社会经济的发展和居民生活水平的提高,肥胖已成为我国重大公共卫生问题。依据脂肪分布部位,肥胖可分为周围型肥胖(又称非腹型肥胖)和中心型肥胖(又称腹型肥胖、向心性肥胖)。本研究结果显示,周围型肥胖和中心型肥胖均为老年女性非瓣膜性房颤发病的危险因素,这与国内外既往研究结果类似[6-8]。Berkovitch等[6]对18 290例中年人平均随访6 a的研究显示,超重者和肥胖者新发房颤的风险是正常体质量者的1.54和2.41倍,同时BMI每降低1 kg/m2,房颤发生风险降低7%。而Baek等[7]对501 690例普通人群平均随访2.9 a的研究显示,在调整了BMI的情况下,腹型肥胖增加18%新发房颤的风险。国内张兴等[8]的调查研究显示,肥胖是房颤的一个重要危险因素,干预肥胖可能起到预防房颤的作用,而且联合使用BMI和WC评估肥胖与房颤的关系更为充分。

随着人口老龄化的进程,老年人在全人口的比重逐年升高。老年女性由于体内激素水平变化等原因,其高血压、冠心病、房颤等心脑血管疾病的发病率远高于绝经前,而且随着年龄的增长,风险开始等于甚至高于男性,肥胖是这些疾病形成的一个重要原因[9]。肥胖可通过多种途径导致新发房颤。脂肪组织内存在大量基质前脂肪细胞、免疫细胞以及广泛的内皮细胞网,可分泌细胞因子、趋化因子等炎性介质,引起机体低水平的慢性炎症状态[10]。而慢性炎症已被证实可以通过激活成纤维细胞纤维化、引起心肌细胞凋亡等方式导致房颤的发生[11]。其次,肥胖可以影响心脏收缩功能,引起左房增大,促进房颤基质的形成,造成心房结构重构,诱发房颤发生[12]。同时肥胖者往往伴随着其他代谢异常,包括高血压、糖尿病、高脂血症等,这些因素也被证实为房颤发病的危险因素[3]。

房颤有众多危险因素,而Oldgren等[13]研究发现,不同国家、地区房颤患者危险因素的发病率不同,表明不同地区房颤的预防侧重点不同。本研究结果显示,相较于周围型肥胖和中心型肥胖,混合型肥胖发生房颤的风险更高,表明两种类型的肥胖在房颤发病过程中可能存在交互作用。因此针对老年女性要制定合理的治疗措施,使其积极运动、养成良好的生活习惯和饮食习惯,降低BMI和WC水平,以减少此类人群房颤的发生。