例谈初中物理教学难点的突破

王 雷

(江苏省南通市跃龙中学,江苏 南通 226001)

义务教育《物理课程标准》对初中阶段认知、技能以及体验性目标,通过相应水平的行为动词进行了界定,从中可以发现一些难点未必是教学的重点,但不乏有些“非重点”的难点知识却对学习重点知识有着重要的铺垫作用.为此,教学中处理好这些“非重点”显得尤为重要.现结合具体实例就如何解决教学中的这一问题谈几点认识,以期对大家有所帮助.

1 设置台阶,循序渐进

初中阶段是学生学习物理的起始阶段,学生在认识物理规律的过程中,因其所掌握知识的局限性,对于许多知识的认识过程本身就存在难度.为此,教师就不能急功近利以追求结果为目的,去淡化完整的认识过程,尤其是一些疑难概念或规律的教学则更需设置台阶,不盲目拓展,以求循序渐进地帮助学生有效建构物理新知.

案例1.形变与弹力的关系.

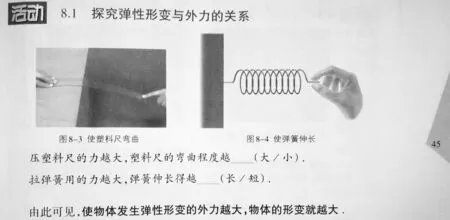

如图1为苏科版物理教材安排的活动.《课程标准》对此未作明确要求,教材安排这一活动的意图是通过实验帮助学生感受物体受到外力会发生形变,再进一步探究可总结出使物体发生弹性形变的外力越大,物体的形变越大.活动目的是为理解弹簧测力计原理作铺垫.

图1

这一知识点的学习难度有两个:一是数学知识的滞后.八年级的学生学习到此,学生对正比函数尚未学习,对正比关系的理解存在障碍.二是物理知识的局限.这是力学的起始课上的一个知识点,学生刚刚学习了“力”的定义,且因“力”是看不见的,具有一定的抽象性,此时探讨力和形变的关联就更具有一定的难度.

常见的课堂处理: 教师对此处教学往往会进行深度拓展,要求学生测量弹簧的伸长量与拉力的对应数据,并将数据通过作图像进行归纳,发现弹簧的伸长量与拉力成正比.教师的意图是帮助学生能够理解弹簧测力计的刻度是均匀的.显然,这样的拓展处理反而加大了难度.

巧妙的处理(选自南通市2017年教学大赛课堂片段).

出示:这是一个钩码,挂在弹簧下可对弹簧产生0.5 N的拉力.

师:你发现了什么?

生:弹簧伸长了.

师:我们记下这个位置.

师:物理上规定力的单位是“牛顿”,简称“牛”,用“N”表示.那么1 N有多大呢?请拿起桌上的两个钩码托在手上,感受1 N的大小.

学生体验后,教师归纳:1 N的力相当于我们托着两只鸡蛋的力.

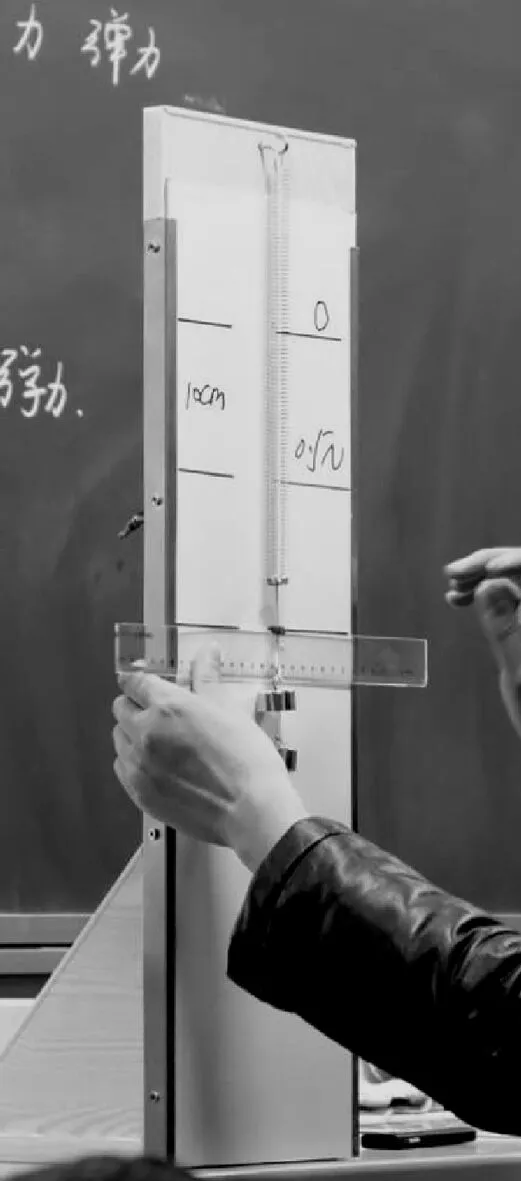

师:我们继续实验,记录掉2个钩码的位置、3个……(如图2)

师:弹簧能不能无限制地拉伸呢?为什么?

生:不能,弹簧最终会变成铁丝了,无法恢复原状了.

师:物体受力会发生形变,若撤去外力,物体还能恢复原状,我们称这样的形变叫弹性形变;否则就叫塑性形变.

师:那这样的装置可以测力了吗?

生:能.但只能测量几个特殊值的力.

师:很好.那如何改进呢?

生:细分刻度,可以更精确地测量力.

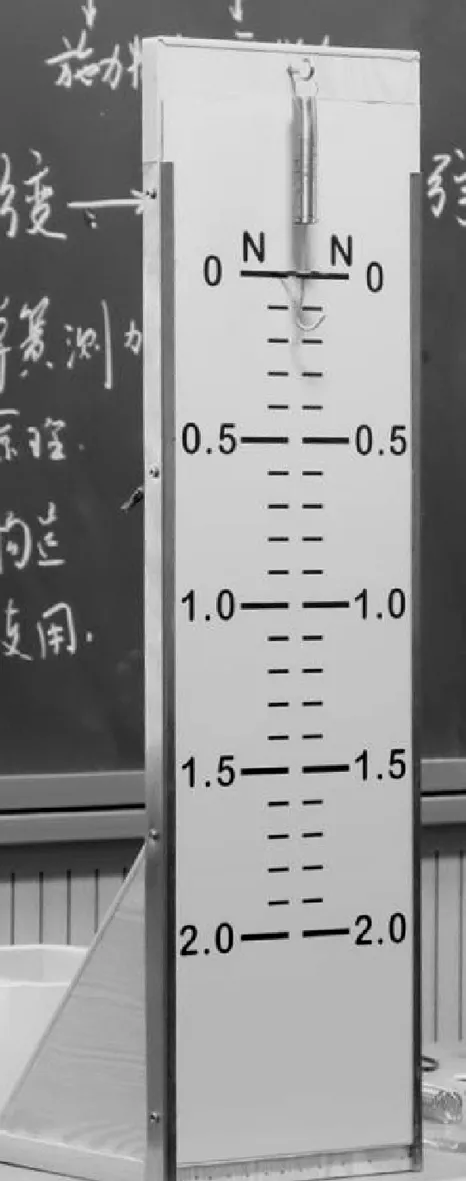

师:更换有刻度的面板(巧妙地制成了测力计,如图3)——这就是弹簧测力计的原理.

图2

图3

接着师生共同讨论测力计的用法和注意点后,进行“测量力”的活动.

在“形变与外力的关系”这一知识点的处理中,这位教师通过边做实验、边体验、边归纳的方法,设置多个台阶,逐层提升,把正比关系通过学生的发现——细分刻度来进行有效渗透,且没有任何超要求的拓展痕迹,巧妙地解决了这一难点.

2 拓展维度,显化过程

日常教学中,受教学器材和设备、知识呈现方式等限制,学生学习物理常常是二维平面上的纸上谈兵,对于很多空间知识,学生没有亲眼看见,或亲自体验,学生尚不具备足够的想像力,导致对所学知识有理解障碍.

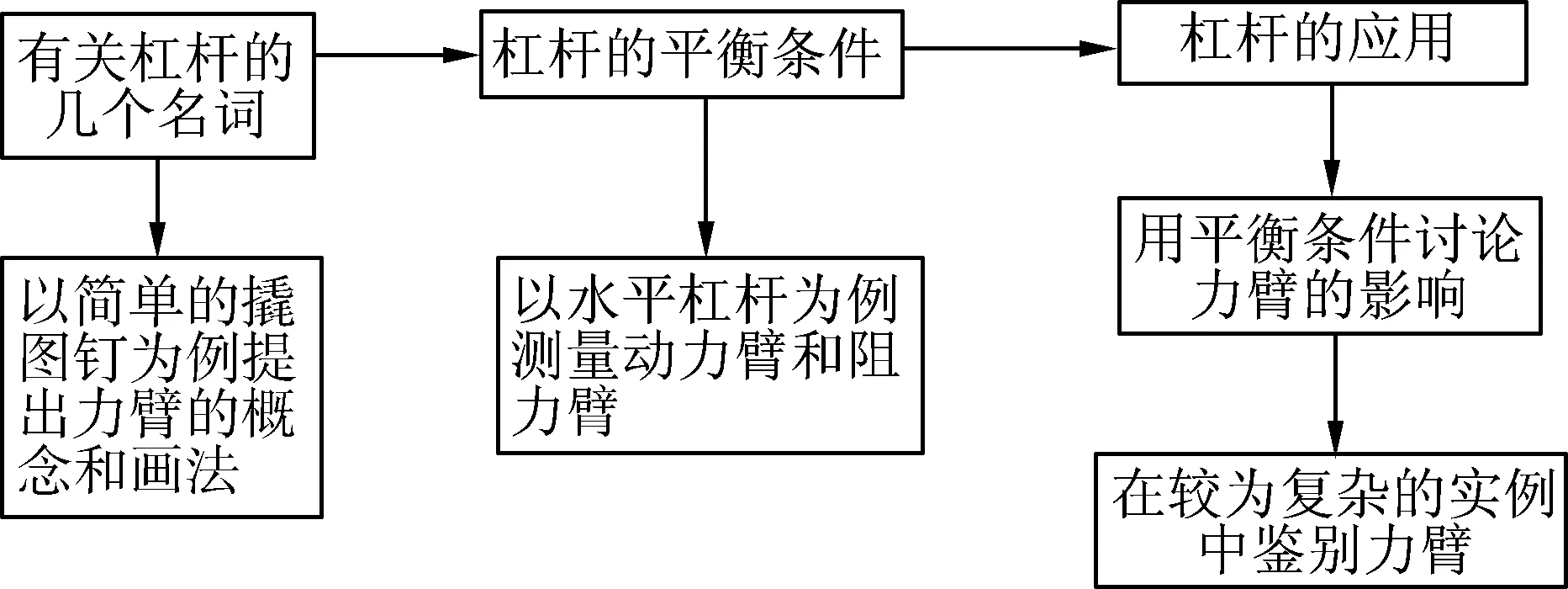

图4

案例2.法线建模.

以光的反射为例反射现象发生于立体空间,而日常教学中均以平面器材(图4)进行实验探究,这一平面器材已经是第二代产品,重大改进就是使用了激光光源,它只能解决反射规律中的两角关系,且建立在“法线”必须硬灌给学生的基础上进行,器材本身在学习光的反射和探究反射规律这一知识中就存在很大的局限性.

图5

笔者设计了一个立体半球演示仪(如图5),有效克服了法线建模和反射规律中的三线共面这两大难点.

师:光照射物体表面时会发生反射现象,物理上把照向物体的光用入射光线表示,把反射出来的光用反射光线表示.当旋转激光笔从不同位置照向同一个入射点时,你发现两条光线有怎样的关系?请讨论.

生1:当入射光线从左边照向入射点,反射光线从右边反射出来,就是说反射光线总是在入射光线的另一边.

生2:我们小组讨论后认为,当入射光线旋转时,反射光线也跟着旋转,两条光线似乎围绕着一根对称轴转动.

师:很好.物理上把这们发现的入射光线与反射光线的对称轴称为法线.

在一般的教学中,对“法线”的处理往往是生硬的告知,导致法线对于学生而言只是一个抽象的名词.《课程标准》对法线也未提出明确要求,对这一环节的处理上,多数专家也是认为只需告诉学生这是一个规定就行了.显然,通过上述的实验器材的改进,通过实验引导能有效帮助学生直观地感知到引入法线的价值.

学生知道了法线的规定后,教师解释反射现象中的5个名词也就会很自然顺畅,为继续学习光的反射规律奠定必要的基础.同样,这一改进后的器材(图5)还可以通过旋转激光笔,学生可顺着反射面看到“三线共面”,一目了然地知道,反射光线、入射光线和法线三线共面.

面对空间的物理知识,教师就必须想方设法地设计空间呈现方式,以避免平面呈现的局限带来认知上的狭隘性,让学生直观感受,进而认识知识的本质,这样的教学处理能起事半功倍的效果.

3 转换角度,迂回解难

日常教学中,我们往往习惯于按部就班地机械执行教材顺序,教学流程也就成了顺应教材的“顺序流程”,但对于有些知识点的教学,教师宜深入挖掘知识的内在联系,结合学生的理解能力进行合理的重组,打破教材顺序,甚至转换角度,有时会起到意想不到的效果.

案例3.认识力臂.

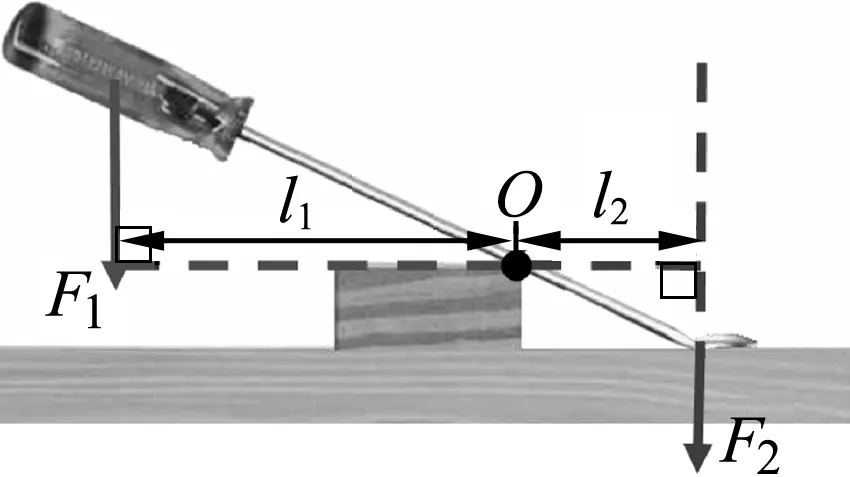

如图6是某专家报告中关于“杠杆”部分的编写意图和教学建议.其中,对于力臂概念如何处理?他认为,“力臂是学习的难点,教学中宜分散难点,不要在第一次出现‘力臂’时,就‘挖深挖透’,深刻理解.可结合教材配图“撬钉子”提出力臂的概念和作法(图7).”

图6

图7

这样的安排是常见的处理方式,学生只能被动生硬地接受这一生疏的物理量,对于这个物理量为什么给出不知所以然,只能通过以后的学习去逐步体会力臂的意义和价值.显然,力臂在这样的处理中被弱化为一个“非重点”知识,学生会在被动“接受”中淡化对其意义的深刻理解.

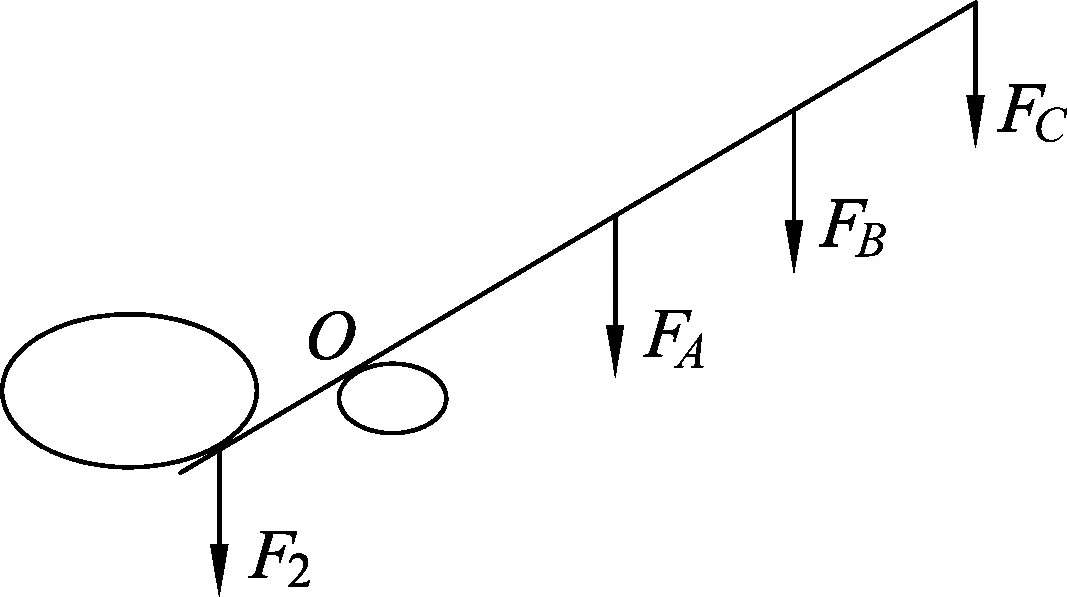

改进处理: 在学完支点、动力和阻力影响杠杆后,设问:还有什么因素会影响杠杆的使用效果呢?学生感到茫然.

师:那么,我们一起设计一个小实验来体验一下.

实验:一支铅笔,以橡皮为支点撬动你的铅笔袋,分别在杠杆的不同位置沿竖直向下的方向压铅笔,体验手用力的大小.

学生进行实验.

师:说说你的实验体会?

生:在不同位置施加的力大小不同,离支点越近,感觉用力越大,离支点越远,感觉用力越小.

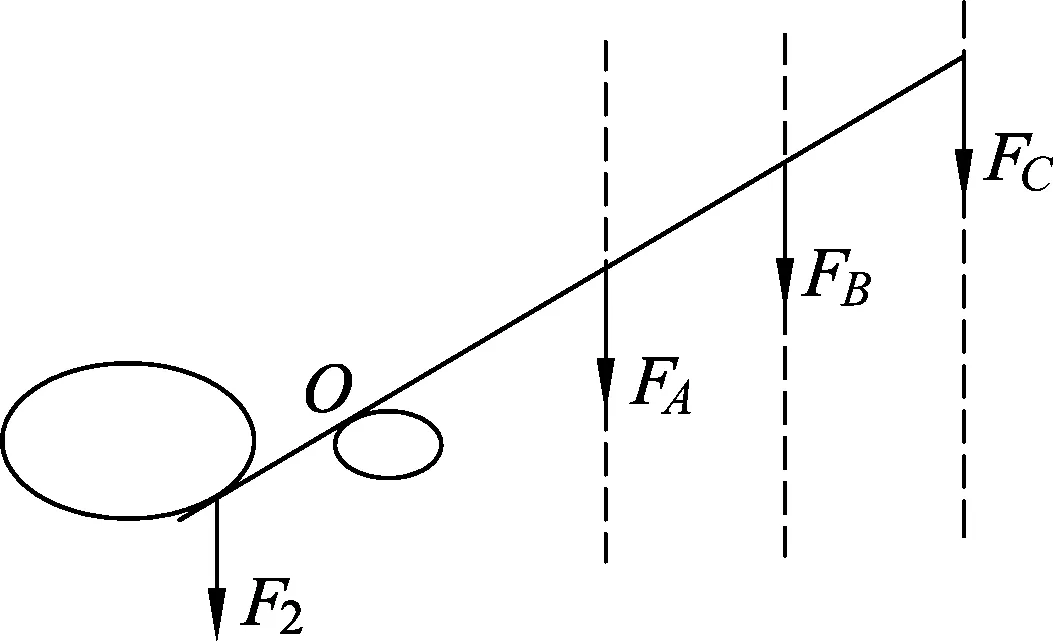

师:我们用作图法把这一实验过程记录下来[如图8(a)].

师:当我们撬动同一物体时,分别在杠杆的不同位置向下施力,发现在三点施力的大小是明显不同的.我们把在力的方向上的直线叫力的作用线

[同步板画出力的作用线,图8(b)].

师:同学们有什么发现?小组讨论.

生:三条力的作用线到支点的距离不同.

师:很好.我们发现支点到力的作用线的距离不同,也影响着杠杆的作用效果.显然,这个距离是一个有意义的物理量,在物理上称为力臂[图8(c)];支点到动力作用线的距离叫动力臂,支点到阻力作用线的距离叫阻力臂.

(a)

(b) (c)

演示PPT展示力臂的作法(图7).

这样的处理方式,是对教材巧妙地倒装,把学生可感的杠杆的省力效果前置,从学生的体验出发,帮助学生在探究中发现,自主认识到力臂的意义,而不是生硬的灌输,这样的迂回处理,是根据学生的认知特点,把难点知识在学生可感的体验中发现,从而巧妙化解.

初中物理被普遍地认为“难”,其原因是多方面的.事实上,难点有时又要根据学生的实际水平来定,同样一个问题在不同班级里不同学生中,可能是难点,也可能不是.因此,对于教学难点内容,尤其是“非重点”难点,教师就应着力想出各种有效办法加以突破,这样,学生的接受效果就会显著提升,否则,不但这部分内容学生听不懂学不会,还会为理解以后的新知识和掌握新技能造成困难.