孤立性脑桥梗死的临床及头部磁共振特点分析

翟志永, 冯 娟

脑桥供血来自椎-基底动脉系统,由于基底动脉分支多呈直角发出,易受血流动力学变化的影响,故脑桥比中脑和延髓更易受缺血的影响,国外有报道孤立性脑桥梗死占后循环缺血的12%~27%[1]。而且由于脑桥中具有多种脑神经核团,且有与大脑、小脑、脊髓相联系的上下行神经纤维,故脑桥梗死具有复杂的临床表现。但经典的脑桥综合征如脑桥腹外侧综合征、脑桥背盖下部综合征、闭锁综合征等很少见。因此有必要分析总结孤立性脑桥梗死的临床特征,同时结合其头部MRI的病灶分布特点,进一步探讨它的发病机制。

1 资料与方法

1.1 研究对象 收集2014年11月~2016年12月在中国医科大学附属盛京医院神经内科住院的急性孤立性脑桥梗死患者48例,其中男28例,女20例;年龄52~77岁,平均(65.3±9.5)岁。诊断符合1995年全国第四届脑血管疾病学术会议通过的《各类脑血管病诊断要点》[2]。所有患者均经头部MRI弥散加权像确诊为急性脑桥梗死。排除标准:(1)同时合并有脑桥以外部位的急性梗死;(2)颅内出血性疾病;(3)患有急慢性炎症、肿瘤、风湿结缔组织病或其它严重脏器疾病。

1.2 研究方法 收集研究对象的一般临床资料、病史、体征、实验室检查、颈动脉彩超检查、心电图、头部MRI、MRA等。由两名神经专科医师对头部MRI和MRA联合阅片,并根据MRI所见责任病灶将脑桥梗死分为[3]:前内侧区(旁正中动脉梗死)、前外侧区(短旋动脉梗死)、侧部及后部(长旋动脉梗死)、分水岭区(旁正中动脉及短旋动脉交界区梗死)和混合型梗死(累及脑桥表面和基底部的梗死或双侧脑桥梗死)。归纳总结每例脑桥梗死的症状和体征,分析病灶部位与临床表现的关系。判断头部MRA的椎动脉及基底动脉硬化狭窄情况,椎-基底动脉存在≥50% 的狭窄定义为大血管病变[4],进一步分析各个类型脑桥梗死可能的发病机制。

2 结 果

2.1 危险因素 各类型脑桥梗死患者均存在一种或多种脑血管病危险因素。其中高血压病36例,糖尿病19例,高脂血症14例,吸烟15例,颈动脉硬化11例,饮酒8例,高同型半胱氨酸血症5例,房颤3例,心脏瓣膜病1例。而短暂性脑缺血发作主要发生于脑桥分水岭梗死患者2例。

2.2 临床表现 脑桥梗死常见的临床症状和体征有中枢性偏瘫35例,构音障碍33例;头晕11例,8例有不同程度的眩晕,恶心呕吐8例;偏身感觉障碍30例,其中痛温觉障碍28例,深感觉障碍2例;中枢性面瘫22例、中枢性舌瘫17例;复视9例,其中前核间性眼肌麻痹1例,外展神经麻痹8例;眼震7例,其中水平性眼震5例,旋转性眼震2例;共济失调18例,双眼凝视6例,周围性面瘫6例;意识障碍3例,1例嗜睡,1例昏睡,1例昏迷。合并有前核间性眼肌麻痹、病灶侧展神经麻痹及两眼向病灶对侧偏视、病灶侧周围性面神经麻痹表现更具有脑桥梗死的提示意义。但本组患者中经典脑桥综合征较少共5例,包括福维尔综合征(Foville syndrome)3例、脑桥腹外侧综合征(Millard-Gubler syndrome)1例和脑桥被盖下部综合征(Raymond-Cestan syndrome)1例。本组未见闭锁综合征患者(见表1)。

表1 48例脑桥梗死患者的临床资料(例)

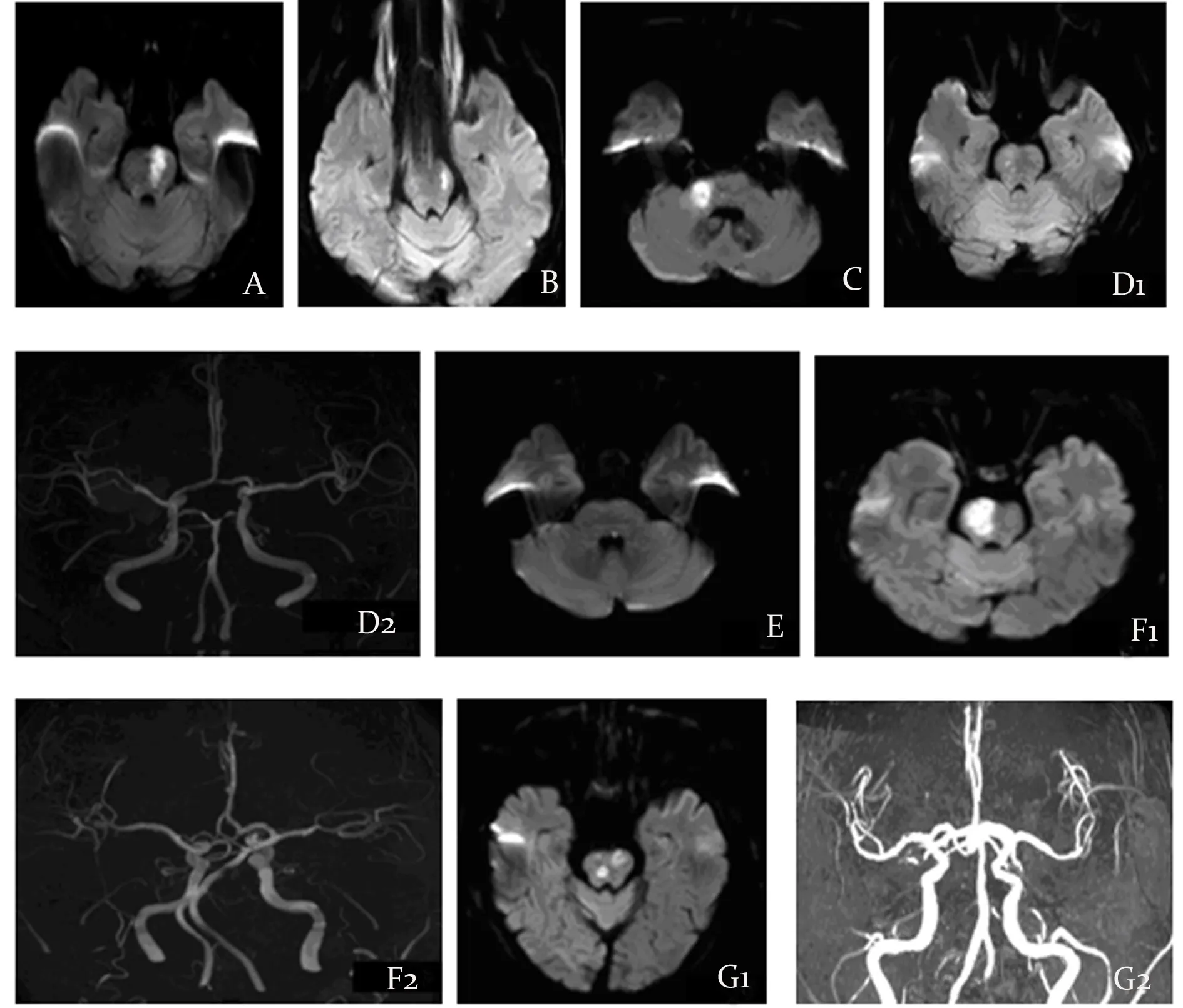

图1 脑桥梗死患者的头部横断位DWI及MRA表现 A:左侧脑桥前内侧梗死,临床表现为Foville 综合征;B:左侧脑桥前外侧梗死,临床表现为Millard-Gubler综合征;C:右侧脑桥侧部梗死,临床表现为Raymond-Cestan综合征;D1-2:右侧脑桥分水岭区梗死,基底动脉可见明显狭窄;E:左侧脑桥后部梗死,临床表现为前核间性眼肌麻痹;F1-2:右侧脑桥大面积混合型梗死,基底动脉明显局限性狭窄;G1-2:脑桥混合型双侧梗死,左侧椎动脉明显狭窄或闭塞

2.3 头部MRI检查结果 前内侧区梗死27例,前外侧区梗死7例,侧部梗死4例,分水岭区梗死5例,后部梗死1例,单侧混合型梗死3例,双侧梗死1例。可见,旁正中动脉闭塞所致的前内侧区梗死和短旋动脉闭塞所致的前外侧区梗死相对多见(见图1)。

2.4 脑桥梗死与椎基底动脉硬化的关系 脑桥各部位梗死患者中基底动脉主干狭窄数分别为:前内侧区梗死7例,前外侧区梗死1例,侧部梗死1例,后部梗死0例,分水岭区梗死4例,单侧混合型梗死3例。可见混合型梗死及分水岭区梗死患者的基底动脉狭窄比例相对高。脑桥各部位梗死患者中一侧或双侧椎动脉狭窄数分别为:前内侧区梗死3例,前外侧区梗死1例,侧部梗死0例,后部梗死0例,分水岭区梗死0例,单侧混合型梗死0例,双侧脑桥梗死1例。可见双侧脑桥梗死的椎动脉狭窄比例相对高(见表1)。

3 讨 论

脑桥以内侧丘系(或斜方体)为界分为腹、背两部分,腹侧主要由锥体束构成,中心靠内侧主要由感觉神经传导束构成,背外侧主要由前庭神经核、外展核、面神经核、三叉神经脑桥核构成。因此脑桥梗死的临床表现多样,在 MRI应用于临床之前,脑桥梗死的诊断较困难。经典的脑桥综合征组成了早期人们认识脑桥梗死的基础,包括Millard-Gubler综合征、Foville综合征和Raymond-Cestan综合征[5]。但脑桥经典综合征不常见,随着 MRI 的普及,人们对脑桥梗死的有了更深入的认识。

由于基底动脉脑桥分支动脉中的旁中央动脉和短旋动脉呈直角起自基底动脉,易受高血压及血流动力学变化的影响,故脑桥较其他脑干结构更易受缺血的影响。因此脑桥梗死最常见的病因是动脉粥样硬化所致的管腔狭窄或闭塞[1]。脑桥的血供主要来自基底动脉脑桥支,可分为3组[6]:旁正中动脉、短旋动脉、长旋动脉,分别供应脑桥旁正中区、脑桥前外侧部、脑桥背外侧部。而脑桥后部主要由小脑上动脉的长的分支或小脑下前动脉供血。本研究结果表明,脑桥前内侧区梗死最为常见,其次为前外侧区梗死,这与旁正中动脉及短旋动脉侧支循环较少有关。而该两个梗死部位为脑桥腹侧感觉和运动传导束集中区域,因此脑桥梗死主要表现为对侧肢体偏瘫及麻木。脑桥背侧梗死主要表现为眩晕、眼球震颤、共济失调等,以长旋动脉供血为主。脑干前庭神经核较大而且较表浅,对缺血敏感,因此眩晕是脑桥梗死较常见的症状之一。脑桥梗死累及皮质脑干束或脑干网状结构至运动辅助区间的联系纤维或桥小脑纤维时,均可引起构音障碍。脑桥病变所致的眼震多为水平性眼震,也有水平旋转性眼震,为内侧纵束受累所致。临床表现中的偏瘫、偏身感觉障碍、构音障碍、中枢性面瘫舌瘫、意识障碍等不易与前循环大脑半球梗死鉴别。若以上症状同时合并有眩晕、眼球震颤、共济失调等,则提示为脑干病变,单纯依靠临床表现不易与中脑或延髓病变区分。本研究发现当临床表现合并有核间性眼肌麻痹、病灶侧展神经麻痹、两眼向病灶对侧偏视或病灶侧周围性面神经麻痹时,更提示为脑桥受损,具有较强的特异性。这和脑桥特有的解剖结构有关,包括展神经核、面神经核、脑桥侧视中枢、内侧纵束等。

本研究发现所有48例脑桥梗死患者中基底动脉明显狭窄或闭塞者16例,提示基底动脉分支病变是脑桥梗死的主要病因,其次为大血管病变。本研究中前内侧区和前外侧区梗死比例高,绝大多数无基底动脉狭窄,考虑其梗死发病原因为与旁正中动脉血管本身闭塞有关[7]。位于旁正中动脉和短旋支动脉分界区梗死患者的头部MRI显示病灶呈孤立或分散多发的腔隙梗死灶,基底动脉多表现为明显的狭窄或闭塞,因此该区域梗死机制可能为低灌注。本研究中5例分水岭梗死患者中有2例梗死前有短暂性脑缺血发作情况,进一步支持低灌注的机制。本研究的4例单侧大面积混合型脑桥梗死患者均存在基底动脉明显狭窄或闭塞,考虑为大血管源性梗死。陈红兵等[8]回顾分析50例经MRI证实的新发孤立单侧脑桥梗死患者的影像学和临床资料,认为旁正中动脉和短旋动脉动脉由基底动脉直接发出,缺乏侧支循环且开口彼此靠近(有时可能共干),故基底动脉斑块可造成上述两支血管开口同时闭塞而导致两者的供血区域同时梗死,而长旋动脉与其他血管之间存在丰富的侧支循环而较少梗死。双侧混合型脑桥梗死主要为基底动脉或椎动脉斑块脱落栓塞双侧穿支动脉所致。

综上所述,脑桥梗死以前内侧区梗死最为常见,机制主要为旁正中小动脉闭塞。而脑桥分水岭区梗死常提示基底动脉主干狭窄,混合型梗死多为基底动脉斑块同时堵塞多支穿支动脉开口,双侧脑桥梗死一般为基底动脉或椎动脉斑块脱落所致。而合并有核间性眼肌麻痹、两眼向病灶对侧偏视、病灶侧展神经麻痹及周围性面神经麻痹具有特异性,最能提示梗死部位在脑桥。本研究样本量较小,还需进一步大样本随机对照试验证实。