水蚀风蚀交错带草地土壤碳氮组分对柠条的响应特征

朱寒松,李学章,贾小旭,邵明安1,,魏孝荣

(1.西北农林科技大学 资源环境学院,陕西 杨陵712100; 2.西北农林科技大学 黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,陕西 杨陵712100; 3.中国科学院 亚热带农业生态研究所,长沙410125; 4.中国科学院 地理科学与资源研究所,北京100101)

土壤碳氮组分研究是土壤学研究的一项重要内容,它与土壤碳氮循环和生态系统碳氮过程密切相关,是目前研究中土壤学、环境科学和生态学等领域普遍关心的问题[1]。目前国内外对土壤碳氮组分进行了大量研究,Ramnarine R等[2]研究了加拿大伊罗拉研究站的农地土壤,发现使用免耕措施6 a后的土壤轻组有机碳氮含量在0—20 cm土层显著提高;Han等[3]研究了不同管理措施下的土壤有机碳,发现管理措施可以极大的影响土壤组分有机碳含量,而传统耕作会通过增加重组有机碳,极大得提高土壤有机碳储量。Wei等[4]通过对黄龙山森林和农地土壤的研究发现森林转换为农地后土壤有机碳的损失主要是由轻组有机碳的变化引起的;Blair等[5]研究了新南威尔士北部耕作土壤和未耕作土壤的活性有机碳,发现耕作土壤轻组有机碳的降低高于重组有机碳;Qiu等[6]研究了黄土高原半干旱地区不同土地利用下的土壤有机碳氮储量,发现草地转换成灌木地或农地而引起的土壤有机碳氮的损失是由重组主导的。王文颖等[7]对原生植被封育和重度退化处理土壤碳氮变化的研究表明,轻组中碳氮损失的主要原因不是草甸退化导致轻组本身碳氮浓度的降低,而是由于土壤中轻组绝对数量的降低,而且重组中氮的损失远低于碳的损失;Dalal等[8]通过分析昆士兰州长期耕作的谷物地土壤肥力变化,发现轻组有机碳易受到植被类型和土地利用变化的影响,说明碳氮组分在土壤碳氮对植被变化响应中有重要作用。这些研究结果均表明,土壤碳氮组分对植被变化响应敏感,而用来分析土壤碳氮对植被变化的响应机理。

黄土高原水蚀风蚀交错带属半干旱草原地带,气候变化剧烈,植被退化严重,为典型的生态环境脆弱区和黄河下游河床粗泥沙的主要来源区。严重的水蚀风蚀和脆弱的生态环境成为这一地区经济发展的重要限制因素。最近几十年来,在黄土高原开展了大面积植树种草工作,生态环境得到显著改善。柠条因其固氮作用以及优良的防风固沙和保持水土特性成为在水蚀风蚀交错带广泛种植的植被种类。水蚀风蚀交错带土壤碳氮变化不仅对植被响应敏感,而且关系到土壤质量的维持和提高,是目前研究中的热点。刘学彤等[9]研究了该地区不同退耕模式对土壤碳氮的影响,发现退耕还林、还草均能显著提高0—10 cm土层土壤有机碳和全氮含量与储量,且不同退耕模式对土壤有机碳、全氮储量的影响与退耕年限有关;Wei等[10-11]和Fu等[12]发现该区长期种植柠条显著改变了土壤的碳氮状况,而这种改变与地形条件和土壤类型有关,尽管这些研究揭示了土壤碳氮与植被变化的关系,但是主要侧重于土壤碳氮总量的研究,不能充分揭示土壤碳氮对土地利用或植被变化的响应机理。通过分析不同植被下土壤碳氮组分变化及其与土壤碳氮变化的关系,可以为植被变化下土壤碳氮变化机理的深入研究和变化趋势预测提供相关的依据,从而加深对水蚀风蚀交错带碳氮对植被变化的响应的认识。本研究以黄土高原水蚀风蚀交错带天然草地及在天然草地上建立起来的人工柠条林地为研究对象,通过分析草地和柠条林地0—40 cm土层土壤轻组和重组碳氮的变化特征,分析了土壤碳氮组分变化与土壤碳氮对植被变化响应的关系,旨在为深入分析该区土壤碳氮对植被变化的响应机理提供理论依据,并为研究区土壤质量改善和生态环境建设提供相关的理论支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区自然地理概况

本研究在中国科学院水利部水土保持研究所神木侵蚀与环境试验站进行,试验站位于陕北神木县以东14 km处的六道沟小流域,北依长城,位于毛乌素沙漠的边缘,流域植被退化严重,生态环境脆弱,属于典型的风蚀水蚀交错带。研究区海拔1 094~1 274 m,年均降水量437 mm,年平均气温8.4 ℃,≥10 ℃年积气温3 232 ℃。研究区主要土壤类型为新黄土、红胶土、淤土、风沙土等;主要植被为柠条(CaraganaKorshinskiiKom)、沙柳(Salixpsammophila)、长芒草(StipabungeanaTrin)、紫花苜蓿(Medicagosativa L)、沙打旺(AstragalusadsurgensPall)、猪毛蒿(ArtemisiascopariaWaldst.et Kit)、达乌里胡枝子(Lespedezadavurica(Laxm.) Schindl)、阿尔泰狗娃花(Heteropappusaltaicus)等。

1.2 样品采集与分析

在对研究区植被进行充分调查的基础上,选取了天然草地上人工种植柠条林样地5块,其中3块种植25年,2块40年,均以相邻草地为对照。于2009年10月分别在各柠条林地和草地分别设立3个5 m×5 m,2 m×2 m样方。在样方内用直径5 cm土钻采集0—10 cm,10—20 cm和20—40 cm土层土壤样品,其中,为了使柠条林地的土壤样品有足够的代表性,在柠条树冠下采集土壤样品作为柠条林地土壤样品。每个样方采集3个重复作为混合样品,共采集到样品(5×2×3×3)90个。将鲜样带回实验室挑出石块和植物残体后,风干研磨过2 mm和0.25 mm筛备用。同时用环刀法测定柠条林地与草地0—10 cm,10—20 cm和20—40 cm土层土壤容重。

土壤分组采用Gregorich和Ellert方法:称取过2 mm筛的土样10.00 g于100 ml离心管中,加入比重为1.80 g/ml的NaI溶液50 ml,在200 rpm条件下振荡1 h。然后在1 000×g条件下离心20 min,将浮在NaI表面的轻组倾倒在装有0.45 μm尼龙滤纸的漏斗中抽气过滤.轻组先用75 ml 0.01 mol/L CaCl2洗涤,再用至少75 ml蒸馏水洗涤.然后将滤纸上的轻组转移(水洗)到50 ml的烧杯中,静置24 h,在60℃下烘干72 h后称重,提取过程进行2次。轻组被提取后,加50 ml蒸馏水于离心管中,振荡10 min,在3 000×g条件下离心15 min,弃去上清液,重复洗涤3次,冷冻至干燥后称重,减去离心管的重量后即为重组的重量。分离出的轻组和重组组分研细后过0.25 mm筛,用Vario ELIII元素分析仪(西北大学分析测试中心)分别测定轻组和重组有机碳、氮浓度。不同组分有机碳和全氮计算方法如下:

土壤组分(轻组、重组)碳氮储量(Mg/hm2)=

D×B×Z×P/1000

式中:D是土壤厚度(cm);B是土壤容重(g/cm3);Z是组分(轻组、重组)重量(g/kg);P是土壤组分(轻组、重组)碳氮含量(g/kg)。

运用SPSS软件对数据进行统计分析并作图,其中各指标相关关系采用Pearson分析法。运用双因素方差分析法(Multiple-factor ANOVA)分析了样地类型,生长年限和土层深度对土壤各组分及组分有机碳的影响。

2 结果与分析

2.1 草地土壤不同组分对柠条的响应

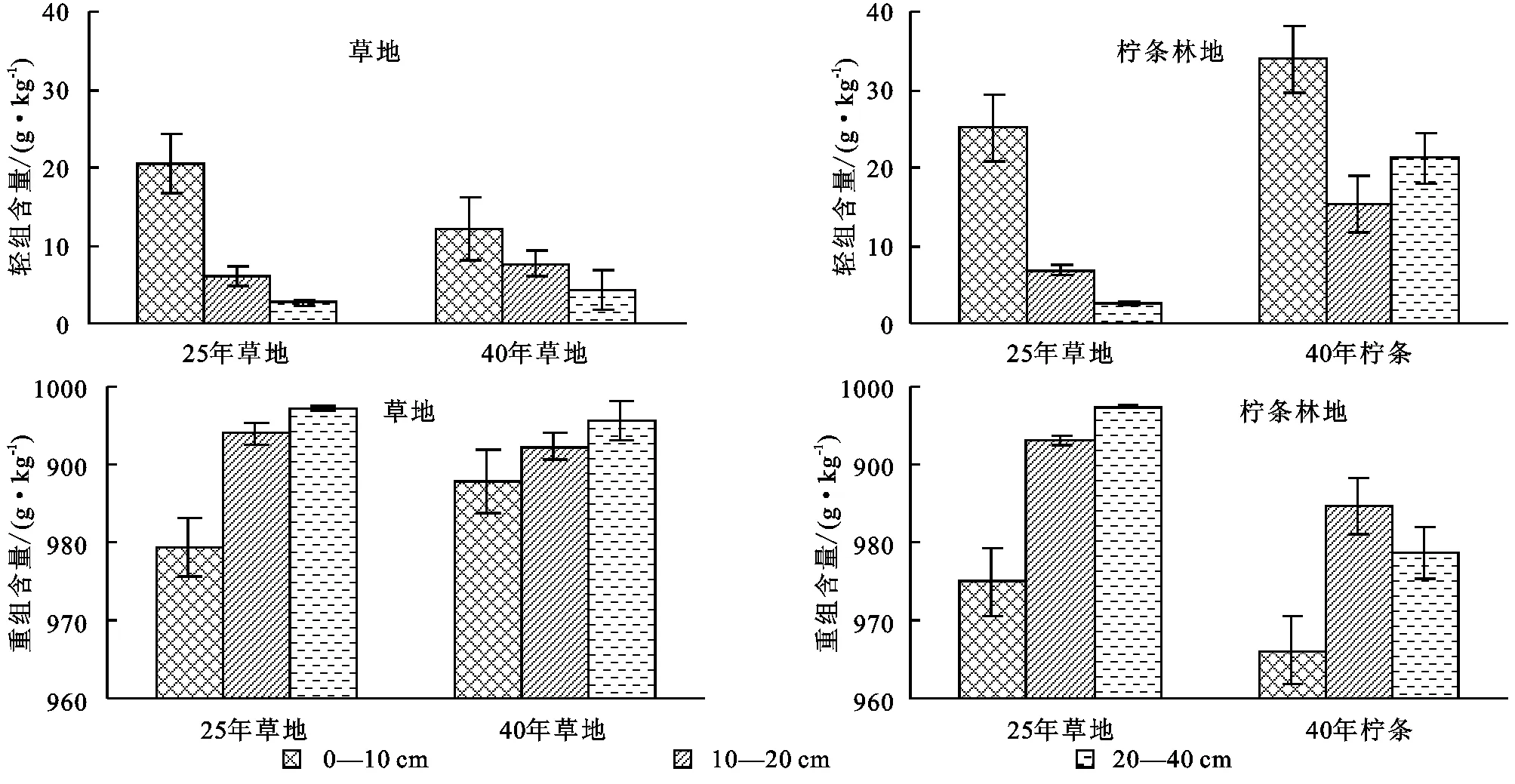

土壤轻组组分在土壤碳氮生物地球化学中起重要作用,可以显著改善土壤物理性质,是土壤质量的一个重要指标。研究区草地和柠条林地轻组组分均随土层加深而降低,而重组组分则随土层加深而增加(图1),表明研究区草地和柠条林地随土层加深,土壤质量有所下降。

40年草地0—10 cm轻组组分显著低于25年草地相应土层,重组组分显著高于25年草地;而不同年限草地10—40 cm土层轻组和重组组分差异不显著,表明随草地年限延长,表层(0—10 cm)土壤物理性质有所退化,而底层土壤(10—40 cm)土壤物理性质变化不大。

图1 土壤轻组和重组组分含量

40年柠条林地0—40 cm土层土壤轻组组分均显著高于25年柠条林地,重组组分则显著低于25年柠条林地,说明随柠条年限的延长,0—40 cm土层土壤质量均有所改善。此外,与相同年限相邻草地土壤相比,柠条林地土壤轻组组分显著提高,如25年柠条林地0—10,10—20 cm土层土壤轻组组分分别提高22.18%和12.87%;40年林地0—10,10—20,20—40 cm土层土壤轻组组分分别提高179.59%,100.36%和398.55%,表明柠条可以显著提高土壤轻组组分,降低重组组分,改善土壤质量,这可能与柠条的固氮特性有关。柠条为豆科植物,其固氮特性使得柠条根系和凋落物中氮素含量相对于非豆科植物较高,在土壤中易于分解,从而增加了土壤有机物质含量,这一方面直接改善了土壤理化性质,另一方面促进了土壤重组组分向轻组组分的转化(图1),这不但改变了不同组分的比例,也对不同组分中碳氮分布特征产生影响。

2.2 草地土壤不同组分碳氮含量对柠条的响应

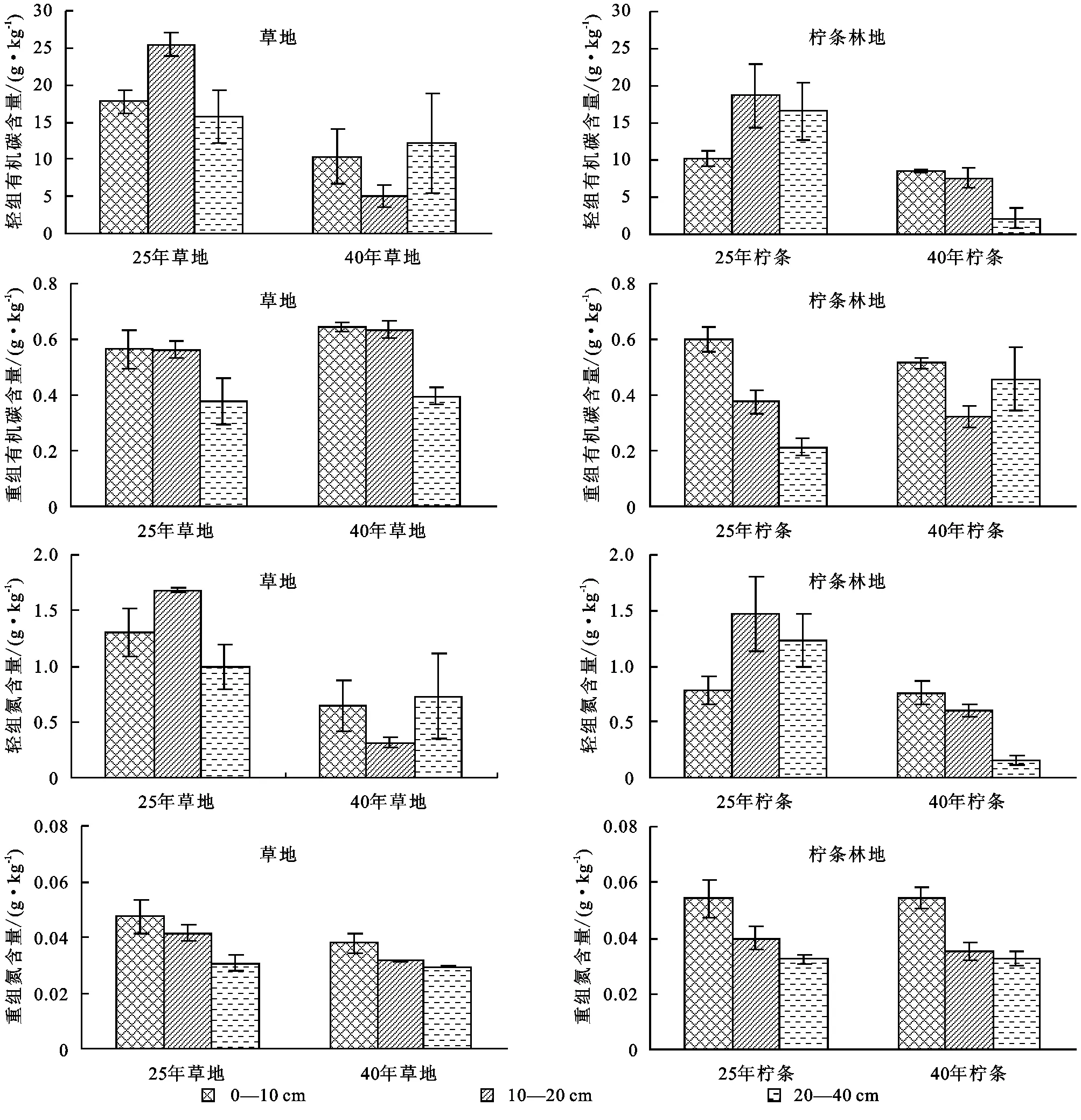

研究区草地土壤不同组分有机碳和全氮含量随土层深度和草地年限变化显著,轻组有机碳和全氮含量介于5.08~25.48 g/kg,0.31~1.68 g/kg,显著高于重组有机碳和全氮含量(介于0.38~0.64 g/kg,0.030~0.047 g/kg)。不同组分有机碳和全氮在不同年限草地表现出相似的土壤剖面分布趋势(图2),如25年草地轻组有机碳和全氮在10—20 cm土层含量显著高于0—10,20—40 cm土层土壤,而重组有机碳和全氮含量则随土层加深而降低;40年草地轻组有机碳和全氮在10—20 cm土层的含量显著低于其他土层,重组有机碳和全氮剖面趋势与25年草地相似。不同组分有机碳和全氮分布的相似性与二者之间极显著的正相关关系(r=0.982,n=90,p<0.0001),这与杨静等[13]的研究结果一致。此外,不同土层土壤轻组有机碳和全氮含量均随年限的延长而降低,重组全氮含量也随年限的延长而降低,有机碳含量则稍有增加,这可能与植物对土壤养分吸收有关。研究区处于半干旱黄土区,生态系统氮素和碳素补充较少,而随着植物生长年限的延长,植物吸收的土壤养分也逐渐增加,导致土壤氮素和碳素呈现出随年限延长而降低的趋势。

由于有机碳和全氮的极显著的正相关关系,柠条林地各土层土壤不同组分有机碳和全氮呈现出相似的分布特征(图2)。对于轻组组分来说,25年柠条林地土壤轻组有机碳和全氮含量在0—10 cm土层显著低于10—40 cm土层土壤,而40年柠条林地土壤则随土层深度的加深而逐渐降低;而且随着年限的延长,各土层土壤轻组有机碳和全氮均有所下降,并且以深层土壤下降幅度较大。对于重组组分来说,有机碳和全氮随土层加深而降低,随年限延长稍有下降(除过40年柠条20—40 cm土层有机碳)。这些结果表明,在研究区柠条林地重组有机碳和全氮含量比较稳定,轻组有机碳和全氮较易损失,而且其损失幅度在深层土壤较大;而表层土壤轻组有机碳和全氮一般保持在较低水平,损失幅度较小。这些结果与Blair BJ等[5]在新南威尔士耕作与未耕作土壤活性有机质的研究结果相似。

草地转变为柠条林后,土壤重组有机碳和全氮含量变化很小(-0.19~0.06 g/kg和-0.001~0.017 g/kg),而轻组有机碳和全氮含量变化较大,并且随年限和土层的不同而异,这不但与草地和柠条林地植物生长过程中土壤轻组有机碳和全氮含量的降低有关,还与它们的降低程度有关。如25年柠条林地0—20 cm土层轻组有机碳和全氮显著低于草地,20—40 cm土层略高于草地;而40年柠条林地0—20 cm土层有机碳和全氮略高于草地(除过0—10 cm土层有机碳),20—40 cm显著低于草地。随着年限的延长,草地土壤轻组有机碳和全氮和减小程度大于柠条林地,从而使得不同年限下柠条林地和草地土壤轻组有机碳和全氮呈现出如图2所示的趋势。这些结果说明草地转变为林地后降低了轻组有机碳和全氮的含量,而对重组有机碳和全氮含量影响不显著,表明重组有机碳和全氮对土地利用变化响应比较迟钝,而轻组有机碳和全氮对土地利用变化响应敏感,可用来深入分析土壤碳氮对土地利用变化的响应机理。Shang等[14]与Swanston C W等[15]在不同森林植被下土壤有机碳的研究也得到类似结果。

2.3 草地土壤不同组分碳氮储量变化及其与土壤碳氮库变化的关系

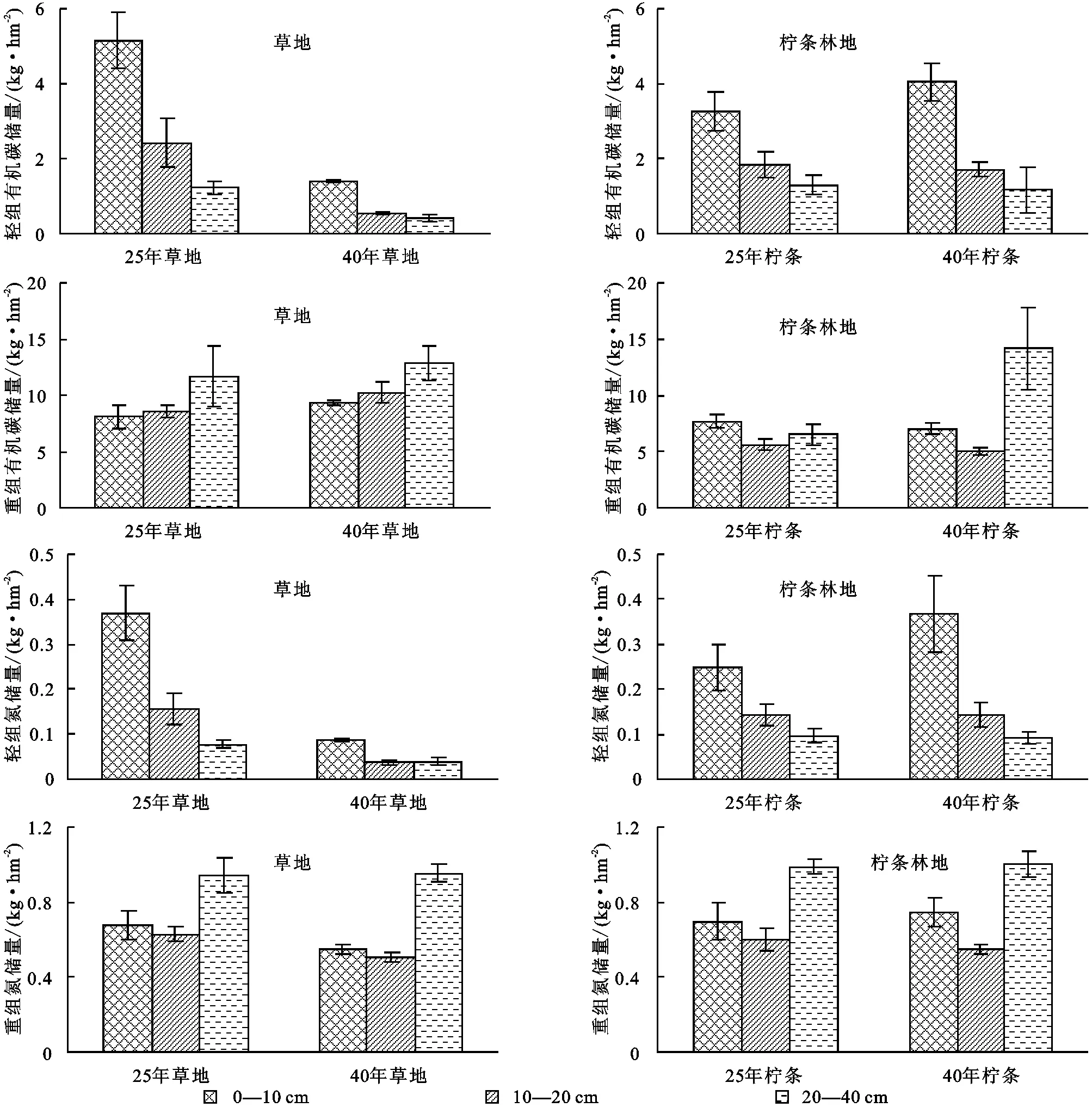

草地土壤轻组有机碳和全氮储量随土层加深和年限延长逐渐降低,重组有机碳和全氮则随土层加深和年限的延长(除过全氮)而增加(图3)。25年草地不同土层土壤轻组有机碳和全氮分别是40年草地相应土层的2.7~3.7倍和2.0~4.2倍,而0—40 cm轻组有机碳和全氮的储量分别为8.8 Mg C/hm2,0.6 Mg N/hm2,是40年草地土壤的3.67,3.69倍,表明随着年限的延长,轻组有机碳和全氮损失较大。25年草地不同土层土壤重组有机碳和全氮分别是40年草地的0.83~0.91倍和0.99~1.24倍,0—40 cm土层重组有机碳和全氮储量分别是40年草地的0.87,1.12倍,表明重组有机碳和全氮储量随年限变化较小。对于草地土壤而言,土壤轻组有机碳和全氮分别占土壤总有机碳和全氮的3%~39%和4%~35%,但是其在土壤碳氮变化中起主要作用,如40年草地0—40 cm土层土壤有机碳和全氮分别比25年草地降低了2.28 Mg C/hm2,0.68 Mg N/hm2,而轻组有机碳和全氮分别降低了6.41 Mg C/hm2,0.44 Mg N/hm2。这些结果说明研究区草地土壤有机碳和全氮主要由重组组成,但是草地演替过程中土壤有机碳和全氮的变化主要由轻组有机碳和全氮变化引起。

图2土壤轻组和重组有机碳和全氮含量

柠条林地轻组有机碳和全氮储量表现出与草地相似的剖面变化趋势,但0—10 cm土层有机碳和全氮储量随年限延长有所增加,而深层土壤随年限变化不大(图3)。随年限延长,0—40 cm土层土壤轻组有机碳和全氮分别增加了8%和23%,表明柠条生长过程中由于自身固氮作用,增强了轻组碳氮库储量。不同年限柠条林地0—40 cm土层土壤重组全氮储量变化不显著,0—20 cm土层重组有机碳储量有所减少,而20—40 cm土层储量显著增加,这可能与该层重组有机碳含量显著高于其他土层和其他年限有关(图2)。与草地土壤相似,柠条林地土壤轻组有机碳和全氮储量占土壤有机碳和全氮总储量的比例也很小,分别为8%~36%和8%~33%。随年限的延长,柠条林地0—40 cm有机碳和全氮分别增加了6.94 Mg C/hm2,0.13 Mg N/hm2,而轻组有机碳和全氮分别增加了0.54 Mg C/hm2,0.11 Mg N/hm2,表明柠条林地土壤有机碳的变化由重组有机碳的变化引起,而土壤全氮的变化则由轻组全氮的变化引起。

草地转变为柠条林地后土壤不同组分有机碳和全氮的变化因年限不同差异很大。对于25年柠条林地来说,土壤各组分有机碳和全氮储量均有所增加(除过重组全氮少有降低),土壤有机碳和全氮在0—40 cm土层的储量分别增加了10.94,0.07 Mg N/hm2,而轻组有机碳和全氮分别增加了2.41,0.11 Mg N/hm2。对于40年柠条林来说,0—40 cm土层土壤轻组有机碳降低了4.54 Mg C/hm2,重组有机碳和总有机碳增加了6.26,1.72 Mg C/hm2;而土壤全氮、轻组和重组全氮储量分别降低了0.73,0.44,0.29 Mg N/hm2,表明草地转变为柠条林后,土壤有机碳和全氮的变化分别由重组有机碳和轻组全氮引起。此外,不同土地利用转变年限下土壤有机碳和全氮及其在各组分的储量所呈现出的不同的变化趋势与草地土壤有机碳和全氮较大幅度的降低以及柠条林地土壤有机碳和全氮较小幅度的增加有关(图3)。

图3土壤轻组和重组有机碳和全氮储量

3 结 论

研究区草地和柠条林地轻组组分均随土层加深而降低,而重组组分则随土层加深而增加。随草地年限延长,表层(0—10 cm)土壤物理性质有所退化,底层(10—40 cm)土壤物理性质变化不大。柠条可以显著提高土壤轻组组分,降低重组组分,改善土壤质量,而且随柠条年限的延长,0—40 cm土层土壤质量均有所改善。

草地和柠条林地重组有机碳和全氮含量比较稳定,轻组有机碳和全氮较易损失,而且其损失幅度在深层土壤较大;表层土壤轻组有机碳和全氮一般保持在较低水平,损失幅度较小。重组有机碳和全氮对土地利用变化响应比较迟钝,而轻组有机碳和全氮对土地利用变化响应敏感。

草地和柠条林地土壤有机碳和全氮主要由重组组分组成,但草地演替过程中土壤有机碳和全氮的变化主要由轻组有机碳和全氮变化引起;柠条林地土壤有机碳的变化由重组有机碳的变化引起,土壤全氮的变化则由轻组全氮的变化引起;而草地转变为柠条林后,土壤有机碳和全氮的变化分别由重组有机碳和轻组全氮引起。